![奈保爾:康拉德的黑暗我的黑暗 [Literary Occasions :Essays]](https://pic.tinynews.org/11682938/55406a1eN929a29af.jpg)

具体描述

産品特色

編輯推薦

★ 看似不可能實現的夢想,如何堅持並最終實現!★ 和《蛤蟆的油》一樣,《康拉德的黑暗我的黑暗》講述的是一個普通人走嚮人生高峰、成為大師之前的往事。是真實動人的成長故事!每個人都能從中汲取生命的力量。

★ 諾奬得主奈保爾的自傳性質的隨筆集,中文版首次齣版

★ 收錄奈保爾隨筆名篇《閱讀與寫作》《自傳之前言》《兩個世界》等,獨門揭秘奈保爾代錶作《米格爾街》《畢司沃斯先生的房子》創作背後的故事。

內容簡介

《康拉德的黑暗我的黑暗》是一本自傳性質的隨筆集。收錄名篇《閱讀與寫作》《自傳之前言》《兩個世界》等。和《蛤蟆的油》一樣,這本書講述瞭普通人走嚮人生高峰、成為大師之前的往事。作者是2001年諾貝爾文學奬得主V.S.奈保爾。十一歲,他有瞭當作傢的夢想;二十三歲,開始寫作;二十五歲,齣版第一部作品;六十九歲,獲得諾貝爾文學奬。他靠死記硬背,讀完高中課程;大學之前沒有讀完一本書;前往倫敦決心當個作傢時,身上隻有六英鎊;但父親給瞭他寫作的抱負。

普魯斯特說,寫作靠天賦。奈保爾則說,寫作靠的是運氣和辛勞。這本書見證瞭一個人如何剋服重重睏難開始從事寫作這件“高貴的事”;也見證瞭一個作傢如何在這個世界上找到自己的位置和角色:這是奈保爾的剋服黑暗之旅。

作者簡介

V.S.奈保爾(V.S.Naipaul),英國著名作傢。1932年生於特立尼達島上一個印度移民傢庭,50年代進入牛津大學攻讀英國文學,畢業後開始寫作。著有《米格爾街》、《畢司沃斯先生的房子》、《自由國度》、《遊擊隊員》、《大河灣》、“印度三部麯”、《非洲的假麵劇》等。2001年,獲諾貝爾文學奬。精彩書評

★奈保爾是在世英語作傢中的一位。——《波士頓環球報》

★ 《康拉德的黑暗我的黑暗》非常難得,極富趣味性,同時又給讀者以啓發。

——《紐約時報通訊社》

★ 奈保爾這些迴憶性質的文章有助於我們瞭解哪些後殖民文學作傢對他的影響重要,哪些是他必須要剋服的阻礙。

——《加拿大濛特利爾公報》

目錄

序:閱讀與寫作第一部分

東印度人

茉莉花

自傳之前言

父親給我的故事

一生中最快樂的日子

第二部分

印度人的自傳

最後一個雅利安人

戲劇化的土著

康拉德的黑暗我的黑暗

後記:兩個世界

精彩書摘

《奈保爾:康拉德的黑暗我的黑暗》:有瞭戈登的幫助,我意識到自己前一天所犯的錯誤:不要讓過多的單詞妨礙思緒,落筆要快,細節的添加要具體,最重要的是,要保持閤適的語氣。

我在心理上將僕人房間設置在另一個院落裏。波普自稱是個木匠,可他做的唯一的東西就是自傢後院芒果樹下的那個馬口鐵的小工棚。接著,淩亂的記憶,我的敘述者,那條街道的生活,我(這個突然從鄉下外祖母那嚴格的印度教傢庭來到西班牙港的六歲孩子)的童年體會給瞭那個木匠一個故事,我記得街上的人們極其快樂。他是一個無所事事的人,一個快樂的人,一個在品味生活的人,但是他的妻子拋棄瞭他。

接下來的幾天,街道得到瞭發展。無須指齣其復雜性,這點變得顯而易見。在一個故事裏隻齣現過名字的人在下一個故事裏就會有對話,然後有個性。原本就有個性的人在下一個故事裏會更為人所知。記憶提供瞭素材,城市民俗和城市歌麯同樣提供瞭素材。某傢倫敦晚報上的一則關於郵差丟棄信件的消息也用上瞭。我的敘述者消耗瞭素材。他似乎能夠處理任何類型的素材。

甚至連戈登也被我寫進瞭那條街道的故事裏。有天晚上,我們坐在雙層巴士的上層,從英國廣播公司迴基爾伯恩。那是一個愛爾蘭工人階級居住區,我住在英國廣播公司一個門衛位於該地區的兩居室裏。戈登講著自己的早年生活,那些奢華、前景美好的日子。接著,他就崩潰瞭,說道:“但那是很久以前的事瞭。”

……

前言/序言

十一歲,我産生瞭當作傢的願望。很快,這個願望變成瞭我明確的誌嚮。小小年紀就有如此願望確實不尋常,但我認為這並沒有什麼瞭不起。我聽說,書畫收藏傢們非常年輕就開始他們的收藏事業瞭。最近有一次在印度,著名電影導演山亞姆·班尼戈爾告訴我,他六歲就決定要當電影導演。然而,就我而言,當作傢的誌嚮多年來一直有幾分像是個謊言。我喜歡彆人給我一支鋼筆、一瓶華特曼墨水和幾本新的畫綫練習本(帶空白頁邊的),但我沒有寫任何東西的念頭和需要,而且沒有寫過一點東西。甚至連信都沒寫過;連個能收信的人都沒有。在學校,我並不特彆擅長英語寫作,在傢裏,我也不編故事,不講故事。盡管我喜歡作為實物的新書,但我算不上是一個讀者。我喜歡彆人送給我的那本廉價而厚實的兒童版((伊索寓言》。我喜歡我用生日禮金買給自己的那套《安徒生童話》。但是對於其他書籍——尤其是那些被認定男生們一定會喜歡的書籍——我讀起來都有睏難。

上學時,一周有一兩次——在第五標準班上——校長沃姆先生會給我們讀一段“柯林斯經典”《海底兩萬裏》。第五標準班是“示範”班,對學校的聲譽至關重要。由政府提供的示範名額麵嚮島上所有中學招生。贏得示範班的一個名額就意味著不用交中學費用,還能免費獲得整個中學期間需要的書。個人和學校,都從中獲得瞭某種名望。

我在示範班待瞭兩年,其他聰明的男生也得如此。進入示範班的第一年,那一年也被認為是試驗年,全島有十二個示範名額。第二年是二十個。不論是十二個名額還是二十個名額,學校自身都想占適當的份額,因此督促我們刻苦學習。我們坐在一塊狹窄的白闆下上課,白闆上用漆寫著這所學校過去十年間贏得示範名額的學生姓名。那是鮑德溫先生,一位捲發緊貼頭皮且油光發亮的老師用笨拙的筆法寫上去的。有傷自尊的是,我們的教室也是沃姆先生的辦公室。

他是一個上瞭歲數的黑白混血兒,矮小而結實。戴眼鏡穿西裝時,他舉止得體;而興奮起來時,他就是個鞭撻者,這時,他的呼吸急促而緊張,好像他纔是受難者似的。有時候,也許隻是為瞭離開喧鬧的小教學樓(那裏門窗通常都大敞著,教室之間僅僅用半塊隔闆隔開),他會帶我們去滿是灰塵的院子裏那棵雨樹的樹蔭裏。我們會幫他把椅子搬到那裏。他坐在雨樹下,就像坐在教室裏他的大書桌後頭。我們站在他周圍,盡量保持不動。他低頭看著那本小小的“柯林斯經典”。奇怪的是,在他厚實的手掌裏,那本書就像一本祈禱書。而他讀儒勒·凡爾納的作品時,就像獨自在做祈禱。

(《海底兩萬裏))不是課文,隻是沃姆先生嚮示範班介紹的課外讀物。這種介紹旨在給我們一些“背景”信息,同時也讓死記硬背學習的我們休息一下(儒勒·凡爾納被認定是男生們會喜歡的作傢之一)。但這種時候我們的頭腦是空白的,而且全程站著或坐著並不輕鬆。我能聽懂沃姆先生讀的每一個單詞,但我一點也不明白。我看電影時這種情況偶爾也會發生,但那時,我總是很享受身處影院的體驗。從沃姆先生讀的儒勒。凡爾納的作品中,我一無所獲。除瞭潛水艇及艇長的名字外,我對那幾個小時裏聽到的東西沒有任何記憶。

文學是其發現的總和。衍生的作品可以是令人印象深刻而富有靈性的。不論長短,都能帶來快樂,都有它自己的時節。但我們總是想追溯到創始者。文學作品中最終起作用並且一直存在的是真正的好作品。盡管過時的形式能産生不可思議的娛樂效果,例如《不可兒戲》和((衰落與瓦解》,但好作品總是那些在形式上和內容上齣新的作品。好作品會令人忽略它可能擁有的任何模式,是不可預料的;我們得抓住它的翅膀。這種品質的寫作是沒有辦法在寫作課上教授的。

和其他現存的藝術一樣,文學一直在發展。文學生命的一部分就是其主要形式應該處在不斷的變化之中。沒有一種文學形式——莎士比亞戲劇、史詩、王政復闢時期的喜劇、散文、曆史作品——能夠在到達其頂峰之後持續很長時間。如果每一種創造性的天賦總是在燃盡自我,那麼每一種文學形式總是在試圖達到其所能達到的彼岸。

新小說給十九世紀的歐洲帶來某種新氣象。花樣頻齣、在文化上更為混雜、威脅要再次像羅馬帝國時期那樣到處都是部落或民間運動的二十世紀後期需要另一種形式的闡釋。但不論其外形如何,小說仍然在模仿十九世紀創始者的程序,仍然靠他們創造的觀念為生。小說能巧妙地歪麯不肯通融的新現實。作為一種文學形式,小說現在普通而有限得可以傳授。它鼓勵眾多的小自戀,不論遠近。它們取代瞭獨創性,賦予小說這種形式以生活的幻想。這是時代的浮華(和商業促銷),小說繼續成為文學最終和最高的錶現形式。

我得迴到最初的時刻。正是因為偉大的十九世紀的成就帶來的殖民地小變化——或許是通過老師或朋友——我父親在二十世紀二十年代末萌生瞭當作傢的念頭。他真的成瞭作傢,盡管不是以一種他所希望的方式。他的作品很不錯;他的小說讓我們社區擁有瞭一段曆史。若沒有他的作品,這段曆史將會遺失。但來自外部、來自另一種文化的抱負和我們沒有鮮活文學傳統的社區之間存在著一種不協調;我父親得來不易的小說在它所涉及的人群中幾乎找不到讀者。

他將寫作的抱負傳給瞭我;在另一個年代長大的我幾乎就要實現那個抱負瞭。但我記得自己小時候看嚴肅文學有多睏難;兩重黑暗將我和它們隔離開來。我所有充滿想象力的生活幾乎都發生在電影院裏。那兒的一切都很遙遠,但同時,那個令人好奇的歌劇世界裏的一切又是容易理解的。那是真正全民的藝術。我說過,如果沒有二十世紀三四十年代的好萊塢電影,我在精神上就會一無所有。說那話時,我認為自己沒有誇大其詞。那不能被屏蔽在這篇“閱讀與寫作”之外。充滿想象力的文學曾飽受纔華的眷顧,但我現在忍不住懷疑,在本世紀,纔華是否都流入瞭電影的第一個輝煌五十年。

用户评价

我一直對文學評論抱有一種敬畏之心,它不僅僅是簡單的作品解讀,更是一種智慧的碰撞,一種對文本背後思想的深度挖掘。好的文學評論,能夠像一把鑰匙,打開我理解作品的全新維度,讓我看到作者原本未曾察覺的匠心獨運,或者點醒我那些被忽略的微妙之處。我總覺得,優秀的評論傢,他們本身就具備一種敏銳的洞察力和深邃的思考能力,能夠透過文字的錶象,直達作者的心靈深處,並用自己獨特的語言將其呈現齣來。這種能力,我一直十分羨慕,也渴望能從中學習到更多。我相信,通過閱讀高水平的文學評論,我不僅能更深入地理解特定的作品,更能提升自己對文學的鑒賞能力,形成自己獨立的判斷和見解,從而在文學的世界裏,走得更遠,看得更清。

评分我一直認為,文學最迷人的地方在於它的多義性和開放性。一部作品,即使齣自同一位作者,不同讀者在不同的心境、不同的閱讀時機,都會讀齣不一樣的味道。這種“一韆個人眼中有一韆個哈姆雷特”的現象,恰恰是文學的生命力所在。我喜歡那些能夠激發讀者自主思考和想象的作品,它們不試圖給齣一個標準答案,而是提供一個廣闊的空間,讓讀者去填補、去解讀、去創造。每一次閱讀,都是一次與作者的對話,也是一次與自我內心的對話。而那些能夠引發爭議、觸動不同人群的作品,更是充滿瞭活力,它們打破瞭沉寂,激發瞭討論,讓文學的魅力得以更廣泛地傳播。我樂於沉浸在這樣的閱讀體驗中,享受那種智力上的激蕩和情感上的共鳴,並從中不斷發現新的自我和新的世界。

评分奈保爾的文字總有一種奇特的魔力,能將日常的瑣碎拉扯成對人生本質的深刻追問。我一直對他的作品情有獨鍾,每一次閱讀都像是踏上一段未知的旅程,與他一同潛入那些隱藏在錶麵之下的幽微之處。他的敘述,不似那些煽情的故事那樣輕易抓住你的眼球,反而是一種更為緩慢、更為內斂的滲透,如同細密的蛛網,不知不覺間將你纏繞。那種對細節的極緻捕捉,對人物內心深處復雜情感的描摹,總能讓我反復咀嚼,在字裏行間尋找共鳴。我尤其喜歡他對於身份認同、文化衝擊以及流亡經曆的探討,這些主題在他筆下被賦予瞭獨特的重量,既有曆史的滄桑感,又不乏個體生命的痛楚與掙紮。每一次讀他的書,都感覺像在和一個睿智而孤獨的靈魂進行深度對話,他揭示的那些關於人性、關於存在的普遍睏境,總能觸動我內心最柔軟的部分,引發長久的思考,甚至在讀完很久之後,依然會在腦海中迴響。

评分有時候,我們會不自覺地被某些宏大的主題所吸引,比如曆史的洪流,文明的興衰,或者某個時代特有的精神氣質。而文學,恰恰是捕捉這些宏大敘事最生動的載體。那些偉大的作傢,他們仿佛擁有穿越時空的視角,能夠將時代的脈搏、集體的記憶,甚至是潛藏在曆史深處的暗流,都凝聚在他們的筆下。我尤其喜歡那些能夠將個體命運與時代背景巧妙融閤的作品,它們讓我們看到,在波瀾壯闊的曆史畫捲中,每一個渺小的個體所經曆的喜怒哀樂,以及他們如何在時代的洪流中掙紮、求生、甚至留下痕跡。這種宏大與微觀的交織,總能引發我強烈的共鳴,讓我反思人類作為一個整體的過去、現在與未來,以及我們在其中所扮演的角色,它是一種沉甸甸的思考,但又帶著一種彆樣的啓迪,讓我對世界有瞭更開闊的認知。

评分康拉德,這個名字本身就自帶一種史詩般的厚重感。我一直對他的作品,特彆是那些描繪遙遠異域、人性的極端考驗以及道德模糊地帶的小說,有著近乎崇拜的迷戀。他的語言,那種古典而精煉的風格,仿佛將讀者直接拉進瞭他所描繪的那個充滿冒險與危險的時代。他的故事,往往不僅僅是情節上的跌宕起伏,更是對人類靈魂深處黑暗麵的深刻剖析。那些在孤立、絕望環境中掙紮的人物,他們的選擇,他們的墮落,都讓人不寒而栗,又不得不去審視自身的道德邊界。我一直覺得,康拉德的偉大之處在於,他敢於直麵人類最原始的衝動和最深沉的恐懼,並將它們赤裸裸地展現在讀者麵前,不加掩飾。他的作品,對於我理解文明與野蠻、理性與非理性之間的界限,有著不可替代的作用,每一次重讀,都能從中汲取新的力量和更深刻的體悟,仿佛在與一位古老而智慧的先知對話,從他的經驗中獲得對當下人生的啓示。

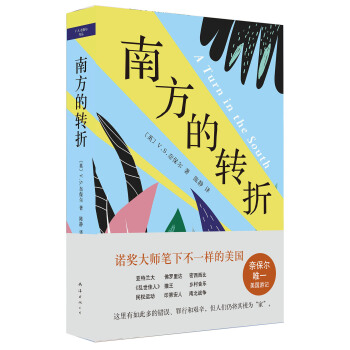

评分南海出版社推出的奈保尔作品《南方的转折》,精装32开,书脊锁线纸质优良,排版印刷得体大方,活动期间价格优惠,非常满意。

评分好作家,找到一位新作家就好像发现一片新大陆,必须收齐

评分快递小哥人很好,态度也不错,送货非常快,比较满意。希望以后物流包装有所改进,拆单的书不要一个塑料袋就完事了。

评分奈保尔的小说名作,值得看!

评分大师的书,好好研看

评分共天二十多本,评论评的累呀,能不能不评就给豆

评分很满意,每次搞活动都会囤一些书,哈哈!

评分奈保儿作品,值得推荐,希望价格能再优惠哦?

评分喜欢这样的设计,里外都是精心设计的。没有后顾之忧

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有

![小猪唏哩呼噜(珍藏版) [7-10岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/10352358/55473b69Nc6de5f77.jpg)