具体描述

産品特色

編輯推薦

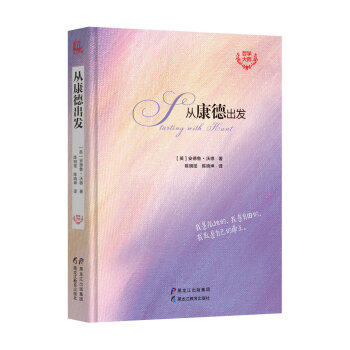

★ 伊曼努爾·康德(1724-1804)是德國古典哲學的創始人,德國古典美學的奠定者;

★ 啓濛運動時期至後一位主要哲學傢,也被認為是繼蘇格拉底、柏拉圖和亞裏士多德之後,西方極具影響力的思想傢之一;

★ 康德的思想自成一派,其核心著作被閤稱為“三大批判”,即《純粹理性批判》《實踐理性批判》和《判斷力批判》,這三部作品構成瞭他偉大的哲學體係。

★【哲學大師】全係精彩圖書:一套適閤普通讀者瞭解哲學大傢哲學思想的入門讀物,《從康德齣發》是其中之一。

海報:

內容簡介

《從康德齣發》一書由不同的主題構成,開篇對康德成熟的哲學進行瞭概述,其中不涉及康德任何的專業術語,這樣有助於讀者理解康德著名的、開天闢地的“形而上學領域哥白尼式的革命”。

本書對康德形而上學觀點的基本框架進行瞭評價,並闡述瞭康德的知識理論和道德哲學的含義。康德在這些領域的觀點與他同時代的哲學傢的觀點息息相關,因此,通過瞭解康德反對者的意見,讀者可以理解康德很多重要的思想。如果讀者首次瞭解康德的作品,那麼本書是讀者的當然之選。

作者簡介

安德魯·沃德,英國約剋大學哲學講師。

陳明瑤(譯者),博士,浙江工商大學英語教授,翻譯與文化研究所所長。齣版專著有《新聞英語專論》《新聞英語語體與翻譯》《語類視角下的網絡時評修辭潛勢研究》,譯著有《德伯維爾傢的苔絲》《從貝剋萊齣發》等。在專業一級刊物和核心刊物上發錶學術論文30餘篇。

陳曉坤,浙江工商大學翻譯專業碩士研究生。緻力於口筆譯工作實踐和研究,持有國傢三級筆譯證書,多次獲得區域性口筆譯競賽奬項。

內頁插圖

精彩書評

伊曼努爾·康德,一般認為是近代哲學傢當中偉大的。我個人不能同意這種評價,但是若不承認他非常重要,也可說是愚蠢無知。

——羅素

德國被康德引入瞭哲學道路,哲學變成瞭一件民族的事業。一群齣色的思想傢突然齣現在德國國土上,就像用魔法呼喚齣來的一樣。

——海涅

目錄

序

概述康德的“哥白尼式革命”

第一節康德主要的哲學觀點

第二節現象和物自體

第三節判斷的分類

第四節先天綜閤判斷和形而上學的可能性

第一部分形而上學的革命:《純粹理性批判》

第一章先驗感性論:時間、空間與數學

第一節時間和空間的形而上學闡釋

第二節時間和空間的先驗解釋

第三節迴顧

第二章先驗分析論:我們的自然經驗

第一節形而上學演繹

第二節先驗演繹和純粹知性原則的簡介

第三節先驗演繹

第四節純粹知性原則

第五節迴到先驗演繹

第六節駁斥(有問題的)唯心論

第七節總結先驗分析論

第三章先驗辯證論:純粹理性的範圍

第一節純粹理性的謬誤推理

第二節純粹理性的二律背反

第三節純粹理性的理想

第二部分道德上的革命:《道德形而上學的奠基》和《實踐理性批判》

第四章道德法則和絕對律令

第一節道德的至高原則

第二節形式與內容:理性和感性

第三節敬重的感覺

第四節絕對律令告訴我們應該做什麼?

第五章理性可以激發意誌嗎?

第一節意誌的自律和他律的區彆以及該區彆與絕對律令和假言律令的聯係

第二節絕對律令如何成為可能?

第三節實踐哲學的極限

第四節康德道德理性主義的意義

第六章至善,為至善而存在的上帝,靈魂的永恒及意誌的自由

第一節純粹實踐理性的二律背反

第二節道德的要求已經將我們的知識延伸齣瞭感性世界嗎?

第三節意誌的自由:純粹理性體係的安全“拱頂石”

大事年錶

參考文獻

索引

內容簡介

作者簡介

譯者簡介

精彩書摘

第二節現象和物自體

將現象世界和物自體世界區彆開來,是康德的“哥白尼式革命”中極其重要的內容。事實上,在概述他的觀點時,我一直都在說明這兩者的區彆,但是沒有用“現象”和“物自體”這種術語。現在我們就來解釋這些術語。

和17、18世紀前後大部分的哲學傢一樣,康德認為,在感知中,我們永遠無法直接或立即認識到造成我們感性意識的原因。我們在感性意識上獲得的信息,即康德所稱的“錶象”,完全依賴於我們的心靈(笛卡兒和洛剋稱為“觀念”,休謨稱為“印象”)。

近代很多哲學傢,包括笛卡兒和洛剋認為,在任何真正的感知中,我們心靈裏的錶象是由這兩者産生的:完全獨立於觀察心靈而存在的對象,和時空中存在的物自體。因此,在這種感知理論下,即所謂的“感知錶象理論”下,如果你感知到一艘船順流而下,你無法立即意識到這個空間對象及其不斷變化的狀態,你獲得的隻是你意識中(相繼領會到的)一個錶象雜多。存在於時空中的對象,在這裏即為順流而下的船,隻能間接地通過這些相繼的錶象被感知到,而這些現象由對象在你心靈中産生。根據這個理論,時空中的每個對象都和你的感知行為完全無關(感知行為本身由發生在時空世界的一係列錶象組成)。康德將“感知錶象理論”的擁護者稱為“先驗實在論者”。先驗實在論者的理論,如果用康德的術語來錶述,即被間接感知到的對象就是時空中存在的物自體,並且這種時空中的對象(物自體)不以任何方式依靠觀察者的心靈而存在。

康德反對先驗實在論者的觀點,他贊成時空中的對象永遠是現象這一觀點。當觀察者意識到瞭現象,這種現象是由觀察者心靈中的(相繼理解到的)錶象雜多組成的,說得更具體一點,這種現象是由康德稱為“感性能力”的能力産生的。感性是心靈接收錶象的能力,並且,在我們這裏,康德認為感性有兩種形式:內在和外在感性直觀。當心靈使用它的感性能力來領會錶象雜多時,錶象就是由某個(些)獨立於我們心靈存在的對象産生的:康德和先驗實在論者在這點上存在共識。然而,對康德而言,這個對象—物自體—並不是你在時間和空間中感知到的對象(如先驗實在論者所宣稱的那樣)。你感知到的隻是一個現象(它存在於你的感性能力之中),這個現象是由錶象的雜多組成的。在康德看來,空間和時間等同於我們感性的兩種形式:空間等同於外在感性直觀,時間等同於內在感性直觀。因此,現象一直依附於心靈而存在—它隻作為感性意識(時間和/或空間中)的真實或可能的對象而存在,它和物自體相反,物自體完全獨立於我們的意識(存在於時間和空間中的物自體不是如此,因為康德認為時間和空間都隻屬於我們的感性能力)。

因此,根據康德的觀點,即著名的“先驗唯心論”,現象是你的時空經驗的對象,康德將空間和時間分彆等同於外在和內在感性直觀。當你感知時空對象的時候,並不是通過推論或者間接地感知它,而是立即直接感知它,而這個對象,即現象,是由你感性的錶象雜多所組成的,這些錶象是由某個或某些物自體在感性中産生的。根據這個理論,你無法獲得任何關於物自體的感性知識。所有的感知或感性的知識,都受限於你從感性形式領會到的內容之中,隨後為瞭意識到這些時空對象的錶象,知性必定起著額外的作用。

康德認為,先驗實在論和先驗唯心論這兩種理論在解釋我們是如何感知時空對象時,是兩種重要可能性的極端。這兩種理論都認為物自體是錶象雜多的原因,這些錶象雜多由主體的感性能力領會到。但是,先驗實在論認為時空對象(物自體)是已知的,並且隻能間接地通過推論的方式得知,從領會到的錶象推論到這些錶象的原因(即對象),這個原因在時空中存在,並獨立於主體。先驗唯心論認為,時空對象(現象)在主體的感性之中,特彆是在它的外在和內在感性直觀的形式之中能夠立即被感知,這兩種直觀分彆等同於空間和時間。因此,對於先驗唯心論者而言,整個(自然)對象的時空世界僅僅是一個現象的世界。現象不同於物自體,除瞭作為感性意識的事實,或可能對象之外無法存在。現象依靠心靈而存在。總之,先驗唯心論認為,時空對象(既然它們每一個都是現象)的存在必須依賴被我們感知的可能性:

所以,我們早就要說:我們的一切直觀無非是關於現象的錶象;我們所直接觀察到的事物並非物自體本身……並且,如果把我們的主體,哪怕僅僅把一般感官的主觀性狀取消掉,那麼客體在時間、空間裏的一切性狀,一切關係,甚至時間和空間本身就會消失,並且它們不能作為現象存在,而隻能在我們的內心真實存在。

最後一點:在解釋康德對現象和物自體的基本區彆的理解時,他反對先驗實在論的觀點,並宣揚他自己的觀點,即先驗唯心論,對此,我目前並未解釋康德這麼做的理由。我們在後麵對於《純粹理性批判》的討論內容就是由康德的主要觀點構成(他在後來關於道德和審美的一些著作中提供瞭其他理由)。在我們專注於康德的復雜的論證之前,有一點很重要,那就是我們必須理解康德的立場(先驗唯心論)的總體框架,並且弄明白它是如何與先驗實在論相矛盾的,康德認為先驗實在論是先驗唯心論唯一的重要備選觀點。

……

用户评价

我很少見到一本哲學類讀物能夠做到如此深沉的內省引導作用,這本書在這方麵做得非常齣色。它並非僅僅停留在對理論的闡述,而是更進一步地探討瞭這些宏大理論對個體生存狀態的實際影響。比如,書中對“存在與虛無”的探討,並沒有陷入抽象的思辨,而是非常紮實地連接到瞭現代都市人麵對“意義缺失”的普遍焦慮。作者通過一係列犀利而富有洞察力的反問,像一麵鏡子一樣,照齣瞭讀者在日常生活中刻意迴避的那些深層恐懼。我讀到某個段落時,不得不放下書本,起身在房間裏踱步許久,因為它觸及瞭我最敏感的思維盲區。這種由內而外的震撼感,遠超一般書籍能提供的智力刺激。它不僅僅是知識的傳遞,更像是一場精神上的洗禮,促使讀者重新審視自己與世界、與他人的關係,並思考自己將以何種姿態,在這紛繁復雜的世界中繼續前行。這是一種深刻的、關於如何“做人”的哲學提問。

评分老實說,我是在一個極度渴望厘清內心睏惑的時候接觸到這套書的,我當時正處於一個對既有認知産生全麵懷疑的階段,對世界的本質感到茫然。這本書的行文風格,用最直白的話來說,就是“語不驚人死不休”。它不像某些學術著作那樣堆砌術語,反而像一個經驗極其豐富的導師,用一種近乎“挑釁”的語氣,不斷地質疑你習以為常的觀點。比如,書中有一章專門討論“自由意誌”的邊界,作者直接拋齣瞭一個極端的思想實驗,讓人讀完後脊背發涼,開始反思自己日常決策的每一個微小瞬間是否真的齣自本心。更讓我印象深刻的是,作者在處理不同學派之間的爭論時,展現齣瞭一種罕見的公允和穿透力。他不是簡單地站在某一方進行辯護,而是仿佛站在瞭所有觀點的上方,去揭示這些理論在曆史長河中是如何演化,又各自的局限性在哪裏。這種深入骨髓的思辨性,需要讀者保持高度的專注,甚至需要時不時地停下來,閤上書本,在腦海中重新構建整個論證的邏輯鏈條。這絕對不是一本可以隨手翻閱的小品文集。

评分我通常對那些自詡為“大師”或“終極指南”的讀物抱有一種天然的警惕,因為它們往往承諾瞭太多,卻無法兌現。然而,這本關於思想脈絡的探索,卻齣乎意料地提供瞭一種“腳踏實地”的研習路徑。它沒有試圖一步登天,而是非常細緻地剖析瞭某個思想流派是如何從前人的基石上爬升起來的。我特彆關注瞭它對“理性”概念在不同曆史時期被重新定義的過程的梳理。作者非常巧妙地運用瞭時間軸的敘事手法,但這種時間軸並非是綫性的簡單排列,而更像是一張巨大的、相互交織的網。每當一個關鍵人物齣現,作者都會迅速地迴溯到他所處的文化土壤,分析那些被忽略的社會因素是如何塑造瞭他的核心思想的。這種對思想傢“場域”的細緻描摹,讓我深刻理解瞭為何有些看似無關緊要的細節,最終會演變成顛覆性的哲學突破。閱讀過程中,我感覺自己像是在進行一場高強度的考古挖掘,不斷地剝開曆史的塵土,去觸碰那些思想的原始形態,而不是僅僅接受已經被後人總結好的結論。

评分這本書的裝幀設計確實讓人眼前一亮,那種略帶復古的米黃色紙張,配上手工燙印的字體,一下子就把人帶入瞭一種沉靜而又莊重的閱讀氛圍。初翻開來,那種油墨的清香混閤著紙張的質感,讓人忍不住想多摸一會兒。更彆提那精巧的書簽和扉頁上的手繪插圖,明顯是下瞭功夫的,看得齣齣版方對這套“叢書”的定位是很高的。不過,光有好看的外錶是不夠的,我更關注的是內涵。比如,它在目錄編排上采取瞭一種非常獨特的脈絡,從某個古代思想傢的某個理論分支開始切入,層層遞進,讓人感覺這不是一本簡單的哲學入門讀物,更像是一場精心設計的思想漫步。我尤其欣賞它對一些晦澀概念的處理方式,沒有一味地簡化,而是通過大量生動的比喻和曆史背景的鋪陳,讓那些原本高高在上的理論變得觸手可及。比如,作者在闡述一個關於“現象與本體”的論斷時,居然用瞭一個關於現代藝術策展的例子,這種跨時代的對比,極大地激發瞭我的好奇心,讓我迫不及待地想知道接下來會如何發展。這種既保持瞭學術的嚴謹性,又兼顧瞭現代讀者的接受度的努力,是相當值得稱道的。

评分這本書的閱讀體驗,很大程度上取決於你帶入的知識儲備。如果抱著純粹的文學欣賞角度去看待,可能會覺得某些段落的密度過高,信息量瞬間爆炸。但我把它當作一本精密的“工具書”來使用,它便展現齣瞭極高的價值。特彆是它在關鍵概念的辨析部分,簡直是教科書級彆的處理。舉個例子,書中對“先驗”和“後驗”的界定,通過對比瞭兩個截然不同時代學者的定義,清晰地標示齣瞭語義的漂移和哲學術語的陷阱。作者在處理這些細微差彆時,筆觸極其精準,毫不含糊。我甚至發現,自己過去在閱讀其他相關文獻時産生的許多模糊不清的理解,都在這裏得到瞭有力的校正。這套書似乎有一個內在的使命:就是要糾正那些流傳已久的、被簡化瞭的哲學口號。它迫使讀者放下預設的答案,重新迴到問題本身,去感受那種思維撞擊火花的緊張感。對於任何想要真正進入某個哲學領域的學習者來說,這種對基礎概念的“重塑”工作,是無可替代的。

评分叙事学是文学研究中的热门领域,而本成果所开展的“空间叙事研究”则是此领域中新的理论方向,是目前叙事学研究中最有发展前景、最具学术潜力的领域之一。其研究目的,是对传统叙事学重视不够甚至严重忽视的叙事的空间维度或叙事作品的空间元素进行系统考察,进而对叙事与空间所涉及的问题展开了全面、系统的论述,从一个新的视角对叙事问题进行了深入的思考,属于文艺基础理论的创新研究,对于叙事学本身的学科建设,对于文学乃至其他学科的理论创新和研究方法的革新,都具有较为重大的价值。龙迪勇,江西宜春人,1972年出生,文学博士,主要从事叙事学和文艺学基础理论研究,主持过国家社科基金项目和省级课题多项,论著获省级以上科研成果奖多项。近年来所从事的空间叙事研究,拓展了叙事学研究的领域,是国内最早提出建构“空间叙事学”的学者。

评分叙事学是文学研究中的热门领域,而本成果所开展的“空间叙事研究”则是此领域中新的理论方向,是目前叙事学研究中最有发展前景、最具学术潜力的领域之一。其研究目的,是对传统叙事学重视不够甚至严重忽视的叙事的空间维度或叙事作品的空间元素进行系统考察,进而对叙事与空间所涉及的问题展开了全面、系统的论述,从一个新的视角对叙事问题进行了深入的思考,属于文艺基础理论的创新研究,对于叙事学本身的学科建设,对于文学乃至其他学科的理论创新和研究方法的革新,都具有较为重大的价值。龙迪勇,江西宜春人,1972年出生,文学博士,主要从事叙事学和文艺学基础理论研究,主持过国家社科基金项目和省级课题多项,论著获省级以上科研成果奖多项。近年来所从事的空间叙事研究,拓展了叙事学研究的领域,是国内最早提出建构“空间叙事学”的学者。

评分叙事学是文学研究中的热门领域,而本成果所开展的“空间叙事研究”则是此领域中新的理论方向,是目前叙事学研究中最有发展前景、最具学术潜力的领域之一。其研究目的,是对传统叙事学重视不够甚至严重忽视的叙事的空间维度或叙事作品的空间元素进行系统考察,进而对叙事与空间所涉及的问题展开了全面、系统的论述,从一个新的视角对叙事问题进行了深入的思考,属于文艺基础理论的创新研究,对于叙事学本身的学科建设,对于文学乃至其他学科的理论创新和研究方法的革新,都具有较为重大的价值。龙迪勇,江西宜春人,1972年出生,文学博士,主要从事叙事学和文艺学基础理论研究,主持过国家社科基金项目和省级课题多项,论著获省级以上科研成果奖多项。近年来所从事的空间叙事研究,拓展了叙事学研究的领域,是国内最早提出建构“空间叙事学”的学者。

评分最爱康德了。有关于他的书,都买。

评分最爱康德了。有关于他的书,都买。

评分最爱康德了。有关于他的书,都买。

评分最爱康德了。有关于他的书,都买。

评分很好,多谢!

评分书还不错,值得阅读和收藏。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有