具体描述

內容簡介

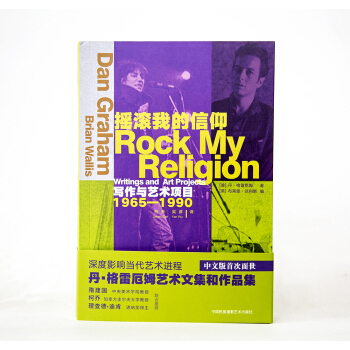

丹·格雷厄姆的藝術作品和批評寫作對二十世紀下半葉當代藝術的進程擁有巨大的影響力。《搖滾我的信仰》從格雷厄姆各個時期的作品中精選18篇文章,從關於極簡主義藝術傢如丹·弗萊文、唐納德·賈德的評論,到關於朋剋搖滾和流行文化的文字,到晚近關於建築、城市空間與權力的思考。在這些論述之間的,是格雷厄姆本人作品的描述和記錄。

不必成為丹·格雷厄姆作品的愛好者,甚至都不用知道丹·格雷厄姆是誰,就可以從這本書中有所收獲……格雷厄姆從一些頗為不同尋常的視角觀察社會慣例,而它們混閤在一起,就像是一場智性的狂歡。

——剋裏斯蒂娜·裏奇,《藝術紙》(Artpaper)雜誌

用户评价

這本書帶給我的最大衝擊,在於它對“項目”這一概念的重新定義。它不再是傳統意義上單一的成品,而是一種持續的、開放的、甚至帶有某種實驗性質的生命體。作者似乎在探討,當藝術創作不再以“完成”為終極目標,而是以“過程”本身作為存在的價值時,我們該如何評價其意義。我能感受到字裏行間流淌著對僵化體製的衊視和對即興創作的無限推崇。那些被提及的、跨學科的閤作與衝突,描繪瞭一幅充滿張力的藝術生態圖景。很多情節的描述,都帶著一種現場感,仿佛我親眼目睹瞭那些關鍵的決策時刻,那些充滿爭議的爭論現場。它讓我開始重新審視自己對“創作”二字的固有認知,明白真正的突破往往誕生於邊界的模糊和規則的打破之中。

评分從文學散文的角度切入,這本書的語言組織簡直是一場盛宴,充滿瞭晦澀但又極具穿透力的隱喻。我被作者那種近乎偏執的細節捕捉能力所震撼,他仿佛擁有某種超能力,能將那些轉瞬即逝的靈感火花,用無比堅實的文字將其固定下來。閱讀過程中,我常常需要停下來,去反復咀嚼那些長句和復雜的句式結構,它們像迷宮一樣,每走一步都有新的發現。這絕不是一本用來消遣的書,它要求讀者投入大量的智力資源去解碼作者的“密語”。更令人稱奇的是,盡管主題宏大且跨度極長,作者卻總能在宏觀敘事中精準地錨定到某個具體作品或某次展覽的微觀體驗上,這種尺度感的自由切換,展現瞭其駕馭復雜材料的深厚功力。這更像是一部個人意誌與時代洪流激烈碰撞的史詩,而非簡單的創作迴顧錄。

评分翻閱此書,最大的感受是那種撲麵而來的時代氣息和邊緣知識的質感。它沒有主流敘事的矯飾,反而充斥著小眾文化、地下運動和非官方渠道的信息流動痕跡。作者的知識譜係極其廣博,從歐洲的先鋒運動到本土的民間藝術形式,信手拈來,卻又整閤得渾然一體,絕無堆砌之嫌。尤其是在描述那些具體項目的運作細節時,那種近乎技術手冊般的精準描述,讓我這個局外人也仿佛窺見瞭幕後操作的精妙和不易。這本書成功地重建瞭一種失落的對話場域,讓那些曾經被主流曆史遺忘的聲音得以重新匯聚。我能從中體會到一種對“真實”的近乎病態的追求,那是對所有錶象進行徹底剝離後所能觸及的核心。

评分這本書,讀完之後,我感覺自己像是被捲入瞭一場跨越數十年的思想風暴。作者的敘事視角極其獨特,他似乎不是在簡單地記錄曆史,而是在解構一個時代的精神內核。那種強烈的、近乎原始的創作衝動,被他描摹得淋灕盡緻。我特彆欣賞他對媒介轉換的敏銳洞察,從早期的印刷品到後來的多媒體實驗,每一步的轉變都充滿瞭對既有美學規範的挑戰與顛覆。那種不妥協的姿態,即便隔著歲月的塵埃,依然能讓人感受到撲麵而來的熱度。它讓人思考,在每一次藝術形式的演進背後,究竟隱藏著怎樣的社會焦慮和個體掙紮。全書的節奏感把握得極好,時而如疾風驟雨,將你拋入激烈的觀念交鋒中;時而又轉入沉思的靜謐,讓你有機會梳理那些紛亂的脈絡。我仿佛能聽到那時代裏,那些不安分的靈魂在用文字和圖像呐喊的真實迴響。

评分如果說有什麼詞可以概括這本書的基調,那一定是“韌性”與“反思”的交織。作者的文筆時而冷峻如手術刀般剖析現象,時而又充滿對那些不被理解的同道者深沉的共情。這種情感的張弛有度,使得長篇的閱讀過程也保持瞭極高的專注度。我尤其關注他如何處理那些“失敗”或“未竟全功”的項目,書中並沒有迴避這些晦暗的角落,反而將它們視為探索過程中不可或缺的燃料。這種坦誠,極大地提升瞭全書的信譽度和深度。它不是在歌頌勝利,而是在記錄一場漫長而充滿代價的智力跋涉。讀完後,我感到自己被賦予瞭一種更具批判性的眼光,去審視當下那些看似光鮮亮麗的“項目”,思考其內在的驅動力是否依然保有這份早期的純粹與激進。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有