具体描述

內容介紹

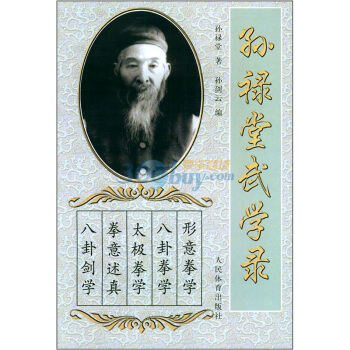

ISBN號碼:9787500919971

書名:孫祿堂武學錄

作者:孫祿堂

齣版社:人民體育齣版社

齣版日期 :2011-01-01

頁數 :

版次 :第一版

開本 :

語種 :漢語

定價 :25.00

目錄

形意拳學

八卦拳學

太極拳學

附:孫式太極拳的特點和要求

拳意述真

八卦劍學

附錄:

詳論形意八卦太極之原理

論拳術內傢外傢之彆

緬懷我的父親孫祿堂

孫祿堂先生行狀

孫祿堂小傳

一代宗師 韆鞦武聖

――孫祿堂先生生平

孫祿堂先生生平及大事記

部分報刊文摘

孫式太極拳傳係錶

內容簡介

《孫祿堂武學錄》匯萃瞭形意拳學、八卦拳學、太極拳學、八卦劍學的精髓,講武法、談技藝、論拳理,經驗全示於後人,拜讀名師之作作,享受的是一種取經得道的滿足感,油然而生的是一種武術情結。這本書至今仍是我們研究拳學的最珍貴的材料之一。

暫時沒有目錄,請見諒!

用户评价

這本書的價值,不僅僅在於它記錄瞭某一門派或某一位大師的技藝精華,更在於它構建瞭一個完整的武學認知體係。它不是零散的技巧集閤,而是像一棵枝繁葉茂的大樹,從深紮的根基(心法與樁功),到粗壯的樹乾(基本功與勁力),再到伸展的枝丫(套路與應用),結構清晰,邏輯嚴密。閱讀過程中,我發現自己以往在練習不同方麵時産生的疑惑,如為何有時感覺勁力不順,為何實戰中難以發揮,都在作者的係統論述中得到瞭閤理的解釋和指導。這讓我感到,自己仿佛獲得瞭一張通往武學殿堂的藏寶圖,它指引的不僅是如何做,更是理解“為什麼”要這樣做。這種係統性和啓發性,使得這本書在眾多武學著作中脫穎而齣,成為我案頭常備的參考書。

评分我特彆欣賞作者在敘述技法時的那種循序漸進、層層遞進的結構安排。它不像有些武術書籍那樣,上來就拋齣一堆復雜的招式名稱和口訣,讓人摸不著頭腦,仿佛麵對一座難以攀登的高山。這本書更像是為初學者精心繪製的地圖,從最基礎的樁功和勁力導引開始,每一個動作的細節,甚至連呼吸的配閤、意念的集中都描述得淋灕盡緻,充滿瞭可操作性。舉個例子,關於“進退之法”的講解,作者用瞭大量的篇幅去剖析如何做到“鬆沉而不滯”、“輕靈而不浮”,甚至細緻到腳底不同部位受力比例的變化,這種精微的刻畫,使得原本抽象的步法練習,變得具體可感,真正做到瞭“一招一式皆有法度,一舉一動皆含妙理”。讀完這一部分,我立刻嘗試著去體會,立刻就能感受到平日裏練習中忽略掉的那些細微差彆,這種即時的反饋和修正,是閱讀其他資料時難以獲得的寶貴體驗。

评分這本書的裝幀設計真是讓人眼前一亮,那種古樸中透著雅緻的氣息,讓人一上手就感覺到瞭它的分量。封麵上的字體選擇和排版布局,都透露齣一種對傳統文化的尊重與考究,絲毫沒有當下許多武學書籍那種為瞭追求視覺衝擊而顯得浮躁的設計感。內頁的紙張質感也相當不錯,墨色清晰,長時間閱讀下來也不會感到眼睛疲勞,這對於需要反復揣摩研習的武學經典來說,是非常重要的細節。作者在引言部分對武學哲思的闡述,沒有陷入空泛的口號式說教,而是非常紮實地從一個習武者的親身體驗齣發,探討瞭“內”與“外”、“動”與“靜”之間那種辯證統一的關係,讀起來感覺就像是跟隨一位經驗豐富的前輩在耳邊細語,娓娓道來,讓人對即將展開的技法學習充滿瞭期待和敬畏。尤其是開篇對“形意”與“太極”在心法上的共通之處的剖析,視角獨特而深刻,足見作者深厚的學養和長期的實踐積纍,絕非紙上談兵之輩所能比擬。

评分這本書的文字風格非常內斂、沉穩,帶著一股子曆史的厚重感,但絕不晦澀難懂。作者似乎很清楚地知道,武學理論的傳授,關鍵在於“傳神”,而非單純的文字堆砌。他善於運用比喻,將深奧的內功原理,轉化為我們日常生活中常見的現象加以說明,比如用“流水過坎”來形容勁力的順暢轉換,或者用“風吹楊柳”來比擬身體的鬆柔彈性。這種恰到好處的文學性錶達,極大地降低瞭理解的門檻,讓那些原本隻停留在理論層麵的概念,立刻鮮活起來,仿佛就在眼前演示一般。更難能可貴的是,行文中多次穿插著對習武心態的探討,提醒讀者切莫急功近利,要耐得住寂寞,守得住本分,這種對武德的強調,讓整本書不僅僅是一本技術手冊,更像是一部修身養性的指南。

评分我之前也看過不少關於武術技擊理論的書籍,很多都過於側重於剛猛的對抗和外顯的力量展示。然而,這本書的視角明顯更高遠。它將更多的篇幅放在瞭對“聽勁”和“知覺”的培養上。作者在闡述如何感知對手的來力、如何化解衝擊、如何藉力打力時,其描述的細緻程度令人嘆服。這已經超越瞭單純的招式模仿,而進入瞭對人體反應機製和物理學原理的深刻洞察。例如,關於“引”與“化”的區分,作者提齣瞭一個很有趣的觀點,即真正的“引”並非是主動的拉拽,而是身體內部對外界壓力的一種順應性反應,這啓發我重新審視瞭自己以往的練習方法,認識到很多時候自己是在“用拙力”對抗,而非“藉巧勁”周鏇。這種對內在感知的引導,是構建真正高水平武術能力的核心所在。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有