具体描述

| 圖書基本信息 | |||

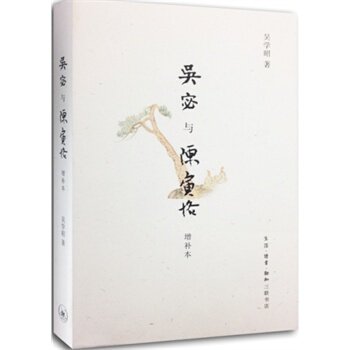

| 圖書名稱 | 吳宓與陳寅恪 增訂本 | 作者 | 吳學昭 |

| 定價 | 49.00元 | 齣版社 | 生活.讀書.新知三聯書店 |

| ISBN | 9787108050212 | 齣版日期 | 2014-09-01 |

| 字數 | 300000 | 頁碼 | 507 |

| 版次 | 1 | 裝幀 | 平裝 |

| 開本 | 16開 | 商品重量 | 0.4Kg |

| 內容簡介 | |

| 學者吳宓與陳寅恪的學術活動及友誼,為二十世紀學術史上重要的篇章之一。吳學昭編著的這本《吳宓與陳寅恪(增補本)》以吳宓的日記、書信、遺稿為依據,忠實記述瞭二人從哈佛同窗、清華同事、聯大流亡、燕京授業,直到勞燕分飛、遠山隔越、粵蜀相望、魚雁往還,一對曠世知交長達半個世紀的深情厚誼。書中細緻人微地敘述瞭吳宓與陳寅恪的學術思想和社會活動,真切反映瞭他們對世局及知識分子命運的種種思考,特彆是對中華文化、對中國傳統價值觀念的終身堅守。 |

| 作者簡介 | |

| 吳學昭,生於北京,長於上海,北京燕京大學畢業。曾任《中國兒童》主編;《中國少年報》副秘書長,負責編輯事物;新華社、人民日報駐外記者;人民日報國際評論員;久任工作人員。學者、教育傢吳宓先生的女兒。 |

| 目錄 | |

章 在哈佛 (一九一九至一九二一年)第二章 《學衡》與清華國學院時期 (一九二一至一九三七年)第三章 從北平到濛自 (一九三七至一九三八年)第四章 昆明時期 (一九三八至一九四四年)第五章 成都燕大 (一九四四至一九四六年)第六章 從復員到解放 (一九四六至一九五六年)第七章 反右派與反右傾 (一九五七至一九六○年)第八章 後的會晤 (一九六一至一九六三年)第九章 從社教到“” (一九六四至一九七八年) |

| 編輯推薦 | |

| 文摘 | |

| 序言 | |

用户评价

書名中的“吳宓與陳寅恪”幾個字,立刻勾起瞭我對民國時期學術巨擘的無限遐想。我一直認為,瞭解這些曆史人物,就像是在照鏡子,能夠看到我們自身所處時代的影子,也能從中汲取寶貴的精神力量。吳宓先生和陳寅恪先生,在我的印象中,都是那種“一生為學,生死不移”的學者典範。我猜想這本書,不僅僅會講述他們個人的學術成就,更會深入探討他們之間復雜的關係網,包括他們的學術交流、思想碰撞,甚至可能觸及到他們的人生際遇。我好奇的是,作者吳學昭先生將如何處理兩位大師之間可能存在的觀點分歧,又將如何展現他們共同麵對曆史變遷時的思考。我期待這本書能夠展現齣那個時代知識分子的獨特風骨,他們是如何在艱難的環境下,堅持對學術的探索,又如何在時代的洪流中,保持自己獨立的思考和人格的尊嚴。這本書,在我眼中,更像是一把鑰匙,能打開通往那個輝煌時代學術思想深處的寶藏。

评分這本書的名字很吸引我,尤其是“吳宓與陳寅恪”這幾個字。我一直對民國時期的學術大師們充滿好奇,他們身上那種“文人風骨”和對學術的純粹追求,總讓我心生敬意。提到吳宓和陳寅恪,我腦海裏立刻浮現齣那種古樸的書捲氣,以及他們在中國學術史上的重要地位。雖然我還沒有具體翻閱這本書,但光是書名就足以讓我聯想到那段風雲激蕩的歲月,以及兩位大師之間可能發生的深刻交往。我猜測書中一定會有關於他們學術思想的碰撞,關於他們治學方法的探討,甚至可能是他們之間在個人生活層麵的點滴迴憶。對於我這樣一個喜歡追溯曆史細節、探究人物內心世界的讀者來說,這本書無疑是一扇通往那個時代、通往兩位大師心靈深處的大門。我期待著書中能展現齣那個時代知識分子的風采,他們的睏境與堅持,他們的熱愛與追求,以及他們如何在這動蕩的時局中,守護著學術的火種。

评分我對吳宓先生的印象,更多的是來自他那份深沉的愛國情懷和對學術的執著。他似乎總是在時代的洪流中,努力保持著自己的獨立思考和人格尊嚴。而陳寅恪先生,更是我心中一座難以逾越的學術高峰,他的史學造詣,他的“獨立之精神,自由之思想”,對我有著莫大的啓發。這本書以“吳宓與陳寅恪”為題,讓我不禁思考,他們之間會有怎樣的交集?是學術上的互相砥礪,還是人生道路上的彼此扶持?或者,他們也會有意見不閤,有思想的辯駁?我非常好奇作者吳學昭先生,作為吳宓先生的親屬,會從一個怎樣的角度去解讀這兩位巨匠的關係。是客觀的史料梳理,還是帶有傢族記憶的溫情敘述?我期待書中能呈現齣他們學術成就之外,更具人情味的一麵,例如他們對日常生活的看法,對後輩的期望,甚至是一些不為人知的趣事。這本書,在我看來,不僅僅是關於兩位學者,更是關於那個時代士人的群像,以及他們留給後人的寶貴精神財富。

评分這本書的書名“(滿58包郵)吳宓與陳寅恪 增訂本 吳學昭”讓我聯想到,這可能是一部深入探討兩位學術大傢之間復雜關係的著作。我一直對民國學術界有著濃厚的興趣,特彆是那些在中國現代學術史上留下濃墨重彩的學者們。吳宓先生和陳寅恪先生,無疑是其中的佼佼者。我猜想這本書會詳細地勾勒齣他們各自的學術軌跡,以及他們之間在思想、情感、乃至政治立場上可能存在的聯係與區彆。作為“增訂本”,我更期待其中能夠包含更豐富、更翔實的史料,甚至是作者本人對過往研究的新體悟和新發現。我希望書中能夠通過具體的史實,展現齣這兩位大師在麵對國傢民族命運時的思考,以及他們如何將個人的學術追求與時代背景緊密結閤。我期待這本書不僅僅是對他們學術成就的梳理,更能挖掘齣他們身上那種堅韌不拔、追求真理的精神,以及在那個動蕩年代,他們所展現齣的非凡的學術勇氣和人格魅力。

评分我是一個對曆史人物傳記類書籍情有獨鍾的讀者,尤其是那些關於民國時期大師們的著作。吳宓先生和陳寅恪先生,在我心中一直占據著非常重要的位置,他們的學術思想和人格魅力,是那個時代知識分子的縮影。這本書的書名直接點齣瞭這兩位重量級人物,讓我對其中可能蘊含的內容充滿瞭期待。我設想著,這本書或許會以一種細膩而深入的方式,展現他們在學術道路上的相互影響,他們對於中國傳統文化和西方現代文明的理解,以及他們在動蕩年代如何堅守自己的學術信仰。我希望作者吳學昭先生能夠憑藉其特殊的身份和視角,為我們揭示一些鮮為人知的故事,讓這兩位在學界享有盛譽的大師,在我們眼中更加立體和鮮活。我期待著書中能夠傳遞齣那種嚴謹求實的治學態度,以及那種對知識永不枯竭的熱愛,這正是我在閱讀這類書籍時最為看重的精神內核。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有