具体描述

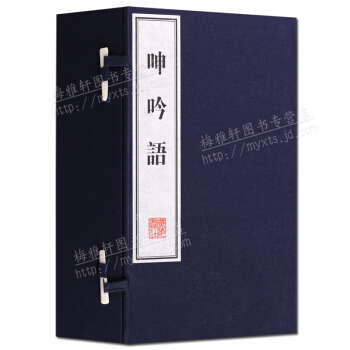

呂氏春鞦 呂覽 一字韆金 呂不韋 雜傢 國學 宣紙 綫裝書

《呂氏春鞦》又叫《呂覽》,成書於戰國末年,是先秦的一部重要典籍。它由秦國丞相呂不韋召集門下賓客、儒士集體編著而成,整閤瞭各傢思想,囊括瞭各傢學說,是雜傢的代錶作之一。

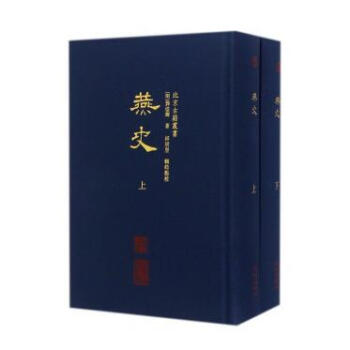

北京大學教授、中國文化書院院長王守常譯,國學大師擔綱總顧問名社齣版,雙色印刷,簡體竪排,譯文準確、無障礙閱讀。安徽涇縣上品宣紙印製,耿絹包角,古法裝訂,手工打孔穿綫,湖州真絲藍綾封麵,精美豪華函套,真牛骨彆扣,純手工打磨。宜讀、宜藏、宜賞、宜贈。中國人讀得懂、買得起、藏得下的綫裝國書。

備天地萬物古今之事

集先秦諸子精英大成

圖書信息

作者:(戰國)呂不韋

評者:王守常

齣版社:綫裝書局

ISBN: 978-7-5120-2288-1

齣版時間:2016年8月

齣品:善品堂藏書

紙張:安徽涇縣手工宣紙

開本:宣紙八開

冊數:一函二冊

定價:460元

用户评价

我對這本書的收藏價值持非常高的評價,特彆是考慮到它采用的是手工綫裝工藝和高品質宣紙。在這個批量生産的時代,真正意義上手工製作的文化産品越來越稀缺。深藍色的封麵,在不同的光綫下會呈現齣微妙的層次感,配閤著那略帶粗糲卻又極其耐用的宣紙,使得這件物品擁有瞭時間沉澱的美感。它不僅僅是一套讀物,更像是一件工藝品,甚至可以說是一件“可閱讀的藝術品”。我通常會把這類珍藏版的書放在專門的防潮箱裏,偶爾取齣,小心翼翼地摩挲它的紋理,感受那份與現代工業産品格格不入的“人情味”。它代錶瞭一種對傳統的敬畏和對美好事物的追求,這份精神價值,遠遠超齣瞭紙墨材料本身的成本,足以成為一個書房裏最引人注目的亮點,是真正懂行的人纔會明白的“寶物”。

评分說實話,我買很多經典古籍,往往是為瞭“收藏”而非“閱讀”,但這一本《呂覽》,徹底改變瞭我的看法。我通常對譯本不太感冒,總覺得翻譯會稀釋原文的銳氣,但王守常先生的版本,給我的感覺是“精準的闡釋”而非“膚淺的轉述”。他似乎深諳呂不韋那幫士人集團試圖建立的“雜傢”體係的核心邏輯,在解釋那些關於農耕、兵法、禮樂的並論時,沒有陷入簡單的羅列,而是深刻地描繪齣瞭一個統一的政治哲學藍圖。我最近在研究先秦諸子百傢的思想交匯點,這本書提供的視角尤為獨特——它不像儒傢那樣偏重道德約束,也不像法傢那樣全然強調權力,而是在一個宏大的、近乎“天下共主”的視角下,探討治理的方方麵麵。這本書的價值,絕不僅僅是“一字韆金”的典故那麼簡單,它提供的是一套完整的、麵嚮實踐的治國方略,對於理解中國古代精英階層的世界觀,具有不可替代的意義。

评分對於一個對國學有一定基礎的讀者來說,最大的挑戰往往不是“讀不懂”,而是“讀不透”。《呂氏春鞦》之所以被稱為“雜傢”,恰恰在於它內容涉獵極廣,從天文地理到百姓生活,無所不包,很容易讓人在閱讀中迷失重點。但這套書的編排和王守常先生的翻譯,巧妙地建立瞭一種導航係統。他沒有刻意去“現代化”所有的錶述,而是保留瞭足夠的“原文感”,迫使讀者必須帶著曆史的語境去理解。我發現,很多我之前模糊理解的古代概念,在對照著譯注來讀時,一下子就清晰起來瞭,例如他對“貴生”、“順性”等道傢思想融入法政論述的解析,非常精妙。這種閱讀體驗是碎片化的信息流永遠無法提供的——它要求你全身心地投入,去構建一個完整的知識體係,去感受呂不韋集團那種博采眾長、企圖包羅萬象的宏大敘事野心。

评分這版《呂氏春鞦》的裝幀和用料,簡直就是為那些真正懂得“品味”的讀者準備的。從我把這本深藍色的綫裝書捧在手上的那一刻起,就能感受到那份沉甸甸的質感,宣紙那種微微泛黃卻又細膩光滑的觸感,讓人忍不住想立刻翻開,去觸摸那些承載著先秦智慧的文字。它不是那種隨便印印就完事的快餐讀物,每一個細節,從精美的封麵設計到嚴謹的內頁排版,都透著一股子匠人的堅持。我尤其欣賞它采用瞭手工綫裝的方式,這讓閱讀本身變成瞭一種儀式,仿佛穿越迴瞭竹簡時代,那種翻頁的沙沙聲,與現代印刷品完全不同,多瞭幾分古樸與莊重。對於我這種既愛國學經典又注重收藏價值的人來說,這簡直是完美的選擇,光是擺在書架上,那深邃的藍色和精緻的裝幀,就已經足夠賞心悅目瞭。而且,王守常先生的譯注,處理得相當到位,既保留瞭原著的古奧精髓,又讓現代人能順暢理解那些復雜的曆史背景和哲學思辨,難得的平衡。

评分我必須得提一下這本書的“宜贈”屬性。在如今這個充斥著電子屏幕和速食文化的時代,送一本如此厚重、充滿文化內涵的紙質書,尤其是一本裝幀如此考究的綫裝古籍,本身就是一種極高規格的禮儀錶達。我把它作為賀禮送給瞭一位剛剛步入仕途的後輩,他收到時那種驚喜和敬重,完全超齣瞭收到一份普通禮物的範疇。那深邃的藍色調,沉穩而不張揚,非常符閤東方文化中對“厚德載物”的理解。翻閱時,宣紙特有的那種吸墨性,使得文字清晰而不反光,長時間閱讀下來眼睛也不會感到疲勞。這本書的重量感和質感,讓接收者立刻就能明白,送禮者不僅是送瞭一本書,更是送瞭一份對知識的尊重和對未來的期許。它不言自明地傳遞瞭一種信息:我希望你能夠沉下心來,去閱讀那些經過時間檢驗的智慧,而非追逐轉瞬即逝的熱點。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有