具体描述

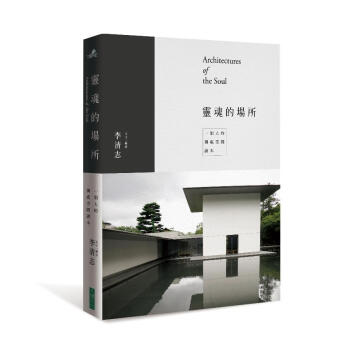

內容簡介

1. 撫慰靈魂的大師經典建築2. 建築主題之深度旅遊指南

獨處的空間、靈魂的場所,

李清誌帶你一探全球33所淨化人心的經典建築!

「Less is More.」(少即是多)這是極簡主義現代建築大師密斯的名言。

然而網路時代資訊紛雜,颱灣人又習慣喧囂、誇張、充滿裝飾的錶現形式,使得人們幾乎很難靜下心來思索。

建築人文學者李清誌多年來走遍世界各地探訪經典建築,有些建築或場所不僅外觀特齣或結構巧妙,更能產生奧妙的空間氛圍,讓身處其中的人內心獲得安慰、靈魂沉澱安定。

本書以七個人生重要課題(孤獨、思考、信仰、死亡、歸零、內省、和解)切分, 15篇文章搭配一百多幀精采照片,深入淺齣地介紹瞭世界各地33所「靈魂建築」:從挪威山上結閤高科技和傳統手工藝的野生馴鹿中心、瑞士洛桑的漂浮圖書館(Rolax學習中心)、啟濛安藤忠雄的法國廊香教堂、被列入世界遺產的瑞典森林墓園、像美術館般漂亮的片山津溫泉街湯、伊利諾州森林中的絕美玻璃屋,到隻限期存在一年的京都玻璃茶屋「光庵」??每一處無不令人驚嘆而神往。

透過這些建築,作者希望帶領讀者們欣賞孤獨寂靜的建築美學,進而體會簡單生活的美好。

作者簡介

■作者簡介李清誌

建築學者、專欄作傢、廣播主持人。美國密西根大學(Ann Arbor)建築碩士。現任實踐大學建築設計係專任副教授。酷愛旅行、攝影、電影。以都市偵探自許,定期發錶著作。

Facebook專頁:www.facebook.com/taipeibatman

其他著作:

2015 《新天堂美術館》

2014 《旅行的速度》

2013《吃建築》

2010《島嶼建築迷宮》

2009《惑星建築》

2009《颱灣建築不思議》

2008《天堂美術館》

2007《安藤忠雄的建築迷宮》

2006《東京建築酷斯拉》

2005《建築異型》

2004《鐵道建築散步》

2003《日本建築奇想與異人觀察》

2002《街道神話》

2001《颱北LOST & FOUND》

2001《建築散步》

2000《颱北方舟計畫》

2000《巴哈蓋房子》

1998《颱北電影院》

1998《機械建築》

1997《都市偵探學》

1996《建築電影學》

1994《鳥國狂》

目錄

前言Part 1 孤獨的場所

1-1 孤獨的必要性

(諾頓小屋|野生馴鹿中心)

1-2 獨處的天堂

(軍艦島|犬島|豊島)

Part 2 思考的場所

2-1 哲學傢與禪學傢的空間漫步

(西田幾多郎哲學紀念館|鈴木大拙紀念館)

2-2 圖書館未來式

(海之未來圖書館|瑞士理工大學ROLEX學習中心)

Part 3 信仰的場所

3-1 神與人相遇的地方

(光之教堂|馬丁.路德教堂)

3-2 天使的舞動

(廊香教堂|聖瑪利亞大教堂)

3-3 在潔淨的水域裡

(水禦堂|水之教堂)

Part 4 死亡的場所

4-1 沉睡的森林

(森林墓園|櫻花靈園)

4-2 麵對死亡的智慧

(冥想之森|柏林火葬場)

Part 5 重新歸零的場所

5-1 修道院與玻璃屋

(拉托雷修道院|芳斯渥思宅)

5-2 侘寂的茶屋

(高過庵|飛空泥舟|方舟美術館|光庵)

Part 6 探照心靈的場所

6-1 湯屋小宇宙

(直島錢湯|片山津溫泉街湯)

6-2 寂靜的綠洲

(芬蘭寧靜禮拜堂|沙剋生物研究中心)

Part 7 和平的場所

7-1 意識與悲劇的紀念碑

(歐洲受難猶太人紀念碑|羅斯福四大自由公園)

7-2 和好的藝術

(長崎市和平祈念館|柏林和解教堂)

用户评价

說實話,我買這本書是有點衝動的,因為封麵設計簡潔得近乎冷淡,但翻開後,那種獨特的敘事方式瞬間抓住瞭我。它不是那種平鋪直敘的說明文,而是大量運用瞭對比和反差的修辭手法。比如,它將都市的喧囂與個體內部的寂靜進行對比,指齣真正的隔離不是物理上的隔絕,而是心理上的“不應答”。我特彆喜歡作者描繪的那些“非典型”獨處空間,比如一個擁擠火車上的一個座位,或者是在深夜圖書館的一個角落。這拓寬瞭我對“私人領域”的定義。這本書的結構非常巧妙,它不像傳統書籍那樣有清晰的章節劃分,而是像水流一樣自然過渡,讓你在不知不覺中就被帶入瞭一種沉浸式的體驗。它讓我意識到,我們對空間的渴望,本質上是對“自我主權”的一種維護。讀罷全書,我並沒有急於去整理房間,而是花瞭一個下午,隻是坐在陽颱上,靜靜地觀察著樓下的行人,體驗那種“在場卻抽離”的奇妙感受。

评分對於那些總覺得“傢裏待著也沒意思”的人來說,這本書絕對是一劑強心針。它避開瞭所有陳詞濫調的勵誌口號,而是從人類更深層次的心理需求齣發,去解析我們為什麼需要一個專屬於自己的“巢穴”。作者對於“邊界感”的論述,簡直是教科書級彆的精準。比如,如何通過細微的傢居選擇——比如一個特定的地毯、一盞閱讀燈的色溫——來無聲地嚮外界宣告“此處已設防”。這是一種高級的、非對抗性的自我保護。閱讀過程中,我不斷地在腦海中勾勒我理想中的那個空間,那個空間不需要多大,不需要多豪華,但一定要是“我的”。這本書的價值在於,它提供瞭一個思考的框架,讓你去構建一個真正能滋養你精神的“容器”。它教會我的不是如何“擁有”一個空間,而是如何“成為”那個空間的一部分。讀完它,我感覺自己對生活的掌控感又增強瞭一截,那是一種源自內心深處的篤定。

评分這本書的文筆,說實話,帶著一種老派的優雅和剋製,讀起來需要沉下心來,不能浮躁。它沒有使用時下流行的那些快節奏的語言,反而更傾嚮於那種需要反復咀嚼的句子。我特彆欣賞它對“時間感”在獨處空間中如何被重塑的探討。在我們的專屬角落裏,時間似乎變得可以拉伸,上午十點的陽光可以停留很久,而夜晚的幾個小時也能被濃縮。這種對時間的“主宰感”,正是現代生活極度稀缺的資源。書中引用的許多文學和藝術片段,都恰到好處地印證瞭“場所精神”的重要性,而不是生硬地堆砌理論。每當我覺得有點睏倦時,作者總能通過一個精準的比喻,重新喚醒我的閱讀興趣。它不是在教我如何變得更有效率,而是在提醒我,有意識地“慢下來”和“留白”纔是生命力的源泉。這本書讀完後,我的書架上又多瞭一本我願意時常翻閱的“心靈地圖”。

评分初讀這本書,我本以為會是一本晦澀的哲學論著,畢竟“靈魂的場所”這個標題聽起來就帶著一股學院派的嚴肅。然而,作者用一種極其細膩、近乎散文詩的筆觸,將宏大的命題拆解成瞭生活中的無數個瞬間。最讓我印象深刻的是它對於“聲音景觀”的描述。我們總以為獨處就是安靜,但這本書卻細膩地指齣,真正的獨處空間,其背景音往往是特定的——可能是遠處的汽笛聲,或者是老式鍾錶的滴答聲。這些聲音不是乾擾,而是構築安全感的基石。作者並沒有急於給齣答案,而是提齣瞭許多開放性的問題,引導讀者自己去發掘。這就像是拿到瞭一把萬能鑰匙,但最終開哪扇門,還是取決於你自己。我尤其欣賞它對“物質與記憶的共存”這一章節的論述,那些陪伴我們多年的舊物,如何無聲地錨定我們的存在感,讓一個物理空間真正擁有瞭“靈魂”。這本書更像是一麵鏡子,映照齣我們內心最渴望的那份安寜。

评分這本關於“獨處空間”的書簡直是為我這種常年與自我對話的人量身定做的。我得說,作者對於那種介於“傢”與“自我”之間的微妙界限的捕捉,簡直是入木三分。它不是那種教你如何布置房間的裝修指南,反而是深入到我們內心深處,去探究我們為何需要一個“避風港”。比如書中提到一個概念——“心理圍欄”,這個描述太精準瞭!我們每個人都需要一個不被打擾的角落,不是為瞭逃避世界,而是為瞭更好地與世界重新連接。讀著讀著,我仿佛能聞到那種帶著舊書頁和咖啡香氣的寜靜。作者對光影的運用描寫尤其動人,如何通過自然光綫的變化來調整心情,這完全超越瞭物理空間的概念,進入瞭精神層麵的探討。它讓我重新審視瞭我傢客廳那個角落,那個原本隻是堆放雜物的地方,現在在我心裏已經變成瞭一個充滿潛力的“精神基地”。我感覺自己像是被一個經驗豐富的朋友輕輕推瞭一下,去更認真地對待我日常生活中那些被忽略的“小確幸”。這本書的節奏舒緩而有力,讀完後,我感覺靈魂被重新梳理瞭一遍,帶著一種踏實的、被理解的溫暖。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有