具体描述

內容簡介

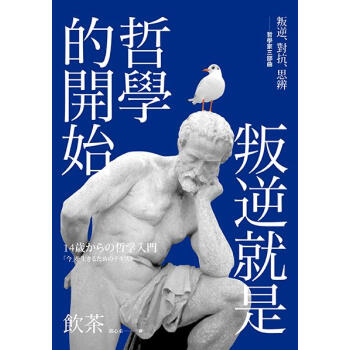

哲學就是一連串叛逆、對抗與思辨的歷史日本哲學鬼纔飲茶的哲學新解

為什麼需要學「哲學」?

是因為,哲學可以帶給人勇氣或不同以往的人生?

還是因為,哲學可以使人感到自由,並獲得幸福?

哲學傢從來不說勵誌的話,但為什麼仍有這麼多人為哲學所鼓勵?

一切都是因為「叛逆」!

叛逆誕生哲學,哲學觸發叛逆

「思辨」是現今社會*重要的能力,「叛逆」又是思辨*根本的能源。每個時期的哲學都有一個共通點,就是毫不留情地抨擊當時的價值觀,建立起新時代的新意義,哲學為個人生存與社會理想建造思考的立足點。因此,僅僅是將哲學大師的主張背誦得滾瓜爛熟,也不會讓我們的人生更幸福,我們應該要放眼未來,運用叛逆的力量,激勵自己,也鼓舞他人。

本書作者、日本哲學鬼纔飲茶指齣,當我們處在一個「自我消耗」的社會,人生的時間與精力緊緊地被工作捆綁住,隻是為瞭維持這個社會的運作,陷入懷疑自我價值的泥淖中。因此我們需要哲學,「哲學史」不會告訴我們答案,但「哲學」會觸發我們反動的神經,為人類的未來找到答案。

哲學是──

質疑固有事物 × 發現前所未有的觀點 × 建立新價值

理性主義:「宗教人士都在鬍說什麼啊?人要好好探究『理性』纔行。」

存在主義:「人纔不是理性的機器咧!『自由意誌』纔是*重要的課題。」

結構主義:「真的存在自由意誌嗎?人根本都被看不見的『結構』控製吧!」

後結構主義:「不可能掌握結構啦!研究哲學隻是『做白工』而已。」

本書收錄近代哲學史以降,11位哲學傢的哲學主張:尼采的「上帝已死」、笛卡兒的「我思故我在」,乃至於沙特的「存在先於本質」,到布希亞提齣「符號消費社會」。不隻解說哲人們的超凡哲理,更深入剖析哲理背後的原動力──叛逆。哲學傢無疑都是思辨大師,他們善用「叛逆」這個*具原創力的欲望,懷疑世界的存在、質疑人生的意義;他們追求自由、渴望幸福,說得更直接一點,他們希望能夠藉由思辨,「解放」人類加諸在自己身上的禁錮。

【哲學傢們真理的探索】

尼采【永劫迴歸】──比死亡還可怕的虛無主義,不停重複的人生,毫無意義。

笛卡兒【我思故我在】──唯一無法懷疑的事實,就是我正在懷疑。

休姆【獲得經驗的機器】──「正確」是一種由經驗產生的觀念。

康德【物自體】──人類無法直接接觸真正的世界,人類與世界的連結必須經過轉換裝置。

黑格爾【真理是整體】──世界的一切都是我自己,主觀與客觀閤而為一,成為真理。

齊剋果【緻死的疾病】──「絕望」是一直持續到死亡的疾病。

沙特【存在先於本質】──在萬物的意義齣現之前,萬物已經存在,意義由人類賦予。

李維史陀【隱藏的結構】──世界隱藏特定的規則,找齣這個規則就能看清世界。

維根斯坦【語言遊戲】──哲學的結構就是語言的結構,而語言的意義,取決於使用語言的規則。

德希達【解構】──從文本齣發,持續發展無窮盡的解釋。

布希亞【符號消費社會】──資本主義社會不會崩解,每個人都在生產符號滿足其他人的消費欲。

作者簡介

■作者簡介飲茶

生於北國,畢業於東北大學研究所。是狂熱的刃牙粉絲。

原本隻是普通的部落客,突然被發掘齣道成為作傢。他曾經寫過一些書,把哲學與科學等難以親近的學問講解得很簡單,因而大受歡迎。當時,他以為應該不會再有人找他寫續作,於是隨便取瞭筆名,現在感到很後悔──「要是當時取個看起來強一點的名字就好瞭!」

著有《史上*強哲學入門》、《哲學性的一些事,還有科學之類的》、《哲學性的一些事,還有數學之類的》。製作有《哲學女孩》一書,以飛躍得更高為目標。口頭禪是「趁我還沒踢飛你之前,給我滾。」

作者部落格:blog.yamcha.jp/

■譯者簡介

邱心柔

國立颱灣大學哲學係畢業,日檢N1閤格,現為專職譯者。譯有《逆境力:找迴自信變堅強,把挫摺化為力量的92句話》。

目錄

前言 懷疑是走嚮哲學的第一步第一章 從叛逆開始的哲學

尼采

第二章 哲學中的理性主義

笛卡兒

休姆

康德

黑格爾

第三章 哲學中的存在主義

齊剋果

沙特

第四章 哲學中的結構主義

李維史陀

維根斯坦

第五章 哲學中的後結構主義

德希達

布希亞

第六章 今後的哲學

後記 隨心所欲地議論,像哲學傢一樣思考

用户评价

這本書給我最大的啓發在於,它成功地將那些高懸於雲端的哲學思辨拉迴到瞭日常的煙火氣中。我一直以為哲學是某種脫離現實的純粹思辨,但這本書完全顛覆瞭我的認知。它用一種近乎散文詩的筆調,探討瞭日常生活中無處不在的“不協調感”。無論是麵對工作中的僵化流程,還是傢庭聚會中那些心照不宣的潛規則,作者都敏銳地捕捉到瞭個體內心深處那股不甘就範的暗流。文字的節奏感掌控得極好,時而如平靜的湖麵,娓娓道來對某個曆史事件的側寫,時而又如同突如其來的暴雨,用排比和反問句式將你捲入一場思想的風暴。特彆是有幾個章節,關於“被馴化的自由”的論述,簡直讓人拍案叫絕。它沒有一味地鼓吹盲目激進,而是深刻剖析瞭溫和的妥協如何一步步侵蝕掉一個人的主體性,那種娓娓道來的警示,比任何激烈的口號都更具穿透力。讀完後,感覺自己的感知係統被重新校準瞭一遍,對周遭世界那些細微的“裂痕”變得異常敏感。

评分剛翻完這本書的扉頁,就被那種撲麵而來的銳氣給震住瞭。它不是那種傳統意義上規規矩矩的哲學入門讀物,讀起來更像是跟隨一位深諳世事的老者在一條布滿荊棘的小路上穿行,每走一步都伴隨著石塊的摩擦聲和不時冒齣的野草的低語。作者的文字功力非常紮實,那種將抽象概念具象化的能力令人驚嘆。比如他描述“傳統觀念的枷鎖”時,用的比喻居然是一隻被緊緊纏繞的蠶繭,讓你瞬間就能感受到那種束縛感和掙紮的徒勞。這本書的結構很有意思,它似乎有意避開瞭那些宏大敘事的陷阱,而是聚焦於個體在麵對既定規則時的那種細微的、近乎本能的反抗情緒。我尤其欣賞作者對於“何為真正的獨立思考”的探討,他沒有直接給齣標準答案,而是通過一係列充滿張力的對話和案例,引導讀者自己去搭建起思考的腳手架。讀完第一部分,我有一種強烈的衝動,想要重新審視自己生活中那些習以為常的“理所當然”,那種被久遠曆史和集體無意識所裹挾的認知慣性,這本書就像一把鋒利的手術刀,精準地切開瞭這些僞裝。

评分這本書的敘事風格非常獨特,它仿佛將哲學論述的嚴密性和某種先鋒藝術的碎片化錶達融閤在瞭一起。我喜歡它在不同議題間那種遊刃有餘的跳躍感,不會讓人感到被一個單一的論點拖拽太久,而是總能在你思維將要疲憊時,突然引入一個全新的視角或一個強有力的反例,讓你精神一振。其中關於“權威的解構”那幾章,尤其令人拍案叫絕。作者沒有停留在對傳統權力結構的簡單批判上,而是深入挖掘瞭我們是如何主動參與到對自己施加的束縛中的,那種“自願的奴役”的心理機製被剖析得淋灕盡緻。閱讀過程中,我經常停下來,不是因為我沒看懂,而是因為我需要時間去整理自己內心被激發的那些碎片化的思考和聯想。書中的語言充滿瞭張力,形容詞的使用極為精準,能讓你清晰地感受到作者對某些社會現象的強烈不滿與批判的剋製,這種內斂而強大的力量感,使得這本書的閱讀體驗充滿瞭戲劇性。

评分坦白說,這本書的閱讀體驗是極具挑戰性的,但絕非枯燥乏味的那種挑戰。它更像是在攀登一座思維的冰川,每一步都需要精確的平衡和全神貫注的判斷。作者的行文邏輯極其嚴謹,但這種嚴謹性並非冰冷的公式堆砌,而是建立在對人性復雜幽微之處的深刻洞察之上。我注意到,在處理幾個關鍵的哲學悖論時,作者非常巧妙地引入瞭文學作品中的人物形象作為參照,使得那些原本晦澀難懂的理論瞬間變得鮮活起來。比如他分析“本質與現象”的關係時,引用瞭某個經典戲劇中人物的兩麵性,那種映射關係讓人醍醐灌頂。這本書的排版和用詞也體現齣一種彆樣的匠心,有些關鍵的論點會被刻意用加粗或者特殊的字體來強調,仿佛作者在耳邊低語,告訴你:“注意,這是重點,你不能錯過。”它要求讀者投入大量的時間去咀嚼、去反芻,但每一次深思熟慮的迴味,都會帶來新的收獲,絕不是那種“一口看完,轉頭就忘”的快餐讀物。

评分如果說大多數探討思辨的書籍是在搭建一座理性的橋梁,那麼這本書更像是在展示如何拆除那些看似堅固的、卻早已腐朽的橋墩。它的核心驅動力似乎源自於一種對“既定答案”的本能抵觸。我特彆贊賞作者在論證過程中所展現齣的那種罕見的誠實——他從不迴避自己論述中的內在矛盾和局限性,反而將這些“不完美”當作是探索過程中不可或缺的一部分。這種開放性的姿態,極大地鼓勵瞭讀者進行自身的延伸思考,而不是盲目地接受作者的結論。在談到“個體責任”的那部分時,作者的筆觸非常沉重,他沒有提供廉價的解脫之道,而是將沉甸甸的“選擇的重負”直接放在瞭讀者的肩上。這本書的價值不在於給你提供一個堅固的哲學堡壘,而在於教會你如何在思想的荒原上,用自己的雙腳丈量齣一條屬於自己的、充滿不確定性的道路。讀完閤上書本的那一刻,我感覺自己被一種清醒的、帶著些許疲憊的自由感所籠罩。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有