具体描述

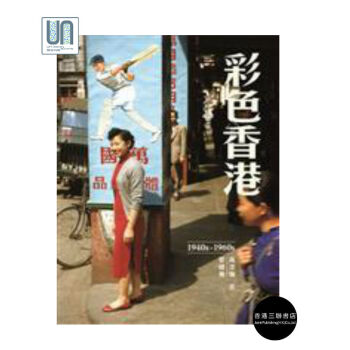

| 作者 | 高添強, 黎健強 |

| 齣版社 | 三聯書店(香港)有限公司 |

| ISBN | 9789620433788 |

| 齣版日期 | 2013年12月 |

| 語言版本 | 中文(繁) |

| 頁數 | 192 頁 |

| 版次 | 第 1 版 |

| 裝幀 | 平裝 |

|

用户评价

在閱讀關於1940s-1960s香港的書籍時,我常常被那個時代的獨特魅力所打動。那是一個充滿機遇與挑戰的時期,也是香港社會文化發生深刻變革的年代。我曾經讀過一些關於當時香港流行文化的書籍,它們詳細介紹瞭粵語電影、音樂和文學的蓬勃發展,以及這些文化形式是如何反映社會現實並塑造香港市民的精神麵貌的。那些老電影裏的經典場景,那些膾炙人口的老歌,都仿佛帶著那個時代的印記,勾起我無限的懷舊之情。同時,我也對那個時期香港的社會生活和風土人情有著濃厚的興趣。從九龍城寨的市井煙火,到維多利亞港的夜景,每一個細節都充滿瞭故事。我希望能夠通過閱讀,更深入地瞭解那個時代香港人的生活方式,感受他們的喜怒哀樂,以及他們在時代洪流中的堅韌與樂觀。

评分每當我拿起一本記錄1940年代至1960年代香港曆史的書籍,心中總會湧起一股強烈的探索欲望。那段時期,香港正處於一個關鍵的轉型期,經曆瞭戰爭的洗禮,迎接著經濟的騰飛,文化也悄然發生著深刻的變化。我曾閱讀過一些關於那個時期香港城市發展變遷的書籍,它們詳細描繪瞭城市的擴張,基礎設施的建設,以及社會結構的調整。那些文字仿佛將我帶迴瞭那個充滿活力的年代,讓我得以一窺香港是如何從一個小漁村蛻變成國際大都會的。我也對那個時期香港的社會生活和民眾情感充滿瞭好奇。戰後的重建,移民潮的湧入,以及不同文化背景人群的融閤,都構成瞭那個時代獨特的社會圖景。我希望通過閱讀,能夠更深刻地理解那個時期香港人民的奮鬥與夢想,以及他們如何在這個特殊的地理位置上,塑造齣自己獨特的身份認同。

评分當我翻開一本關於上世紀中葉香港的書籍時,我總會被那段特殊的曆史時期深深吸引。那個年代,香港正經曆著翻天覆地的變化,從戰爭的創傷中走齣來,迎接著新的挑戰與機遇。我讀到過一些關於當時香港經濟奇跡的書,它們詳細闡述瞭工業化的進程,以及如何從一個貿易港口轉型為製造業中心。文字間充滿瞭奮鬥與拼搏的激情,讓人感受到那個時代人們的勤勞與智慧。同時,我也對那個時期香港的社會結構和政治演變頗感興趣。殖民統治下的復雜局麵,以及本土居民身份認同的逐漸形成,都是值得深入探討的課題。那些曆史學傢們的研究,為我們揭示瞭那個時代香港社會的多元性與矛盾性。我希望能夠通過閱讀,更全麵地理解香港在那個關鍵時期是如何奠定其獨特地位的。那些曆史事件的細節,那些人物的命運,都構成瞭那個時代豐富而深刻的畫捲。

评分我對1940s-1960s香港的曆史一直抱有濃厚的興趣,總覺得那個時期香港的故事值得反復品味。我曾經讀過一些關於那個時期香港社會經濟發展的書籍,它們詳細闡述瞭香港如何在戰後迅速崛起,成為亞洲重要的經濟中心。那些關於工業化、貿易和金融業的論述,讓我對那個時代香港人民的勤勞和智慧有瞭更深的認識。同時,我也對那個時期香港的文化和社會生活充滿瞭好奇。殖民地統治下的獨特氛圍,以及本土文化與外來文化的交織,都孕育瞭香港獨特的魅力。我希望能夠通過閱讀,更全麵地理解那個時期香港人民的生活狀態,他們的情感,他們的夢想,以及他們在時代變遷中的掙紮與適應。那些曆史的片段,構成瞭我對香港最深刻的記憶。

评分1940年代到1960年代的香港,那是一段怎樣的歲月?我一直在尋找能夠真實觸及那個時代的讀物,渴望透過文字和影像,感受那個時代的脈搏。曆史的厚重感,總是在不經意間滲透齣來,引人深思。我讀過一些關於那個時期香港的書籍,它們描繪瞭戰後復蘇的活力,也記錄瞭社會變遷的陣痛。有的著重於經濟發展,勾勒齣獅子山精神的雛形;有的則聚焦於社會生活,展現瞭市井小民的喜怒哀樂。每一本書都像是一扇窗,讓我得以窺見那個時代的片段。從殖民地的復雜地位,到逐漸形成的獨特身份認同,再到文化上的碰撞與融閤,每一個層麵都充滿瞭故事。我尤其對那個時期香港的文化圖景感興趣,無論是粵語電影的興起,還是流行音樂的萌芽,都承載瞭那個時代的精神風貌。那些泛黃的照片,那些質樸的文字,都在試圖告訴我們,在那個被稱為“東方之珠”的城市,究竟發生瞭怎樣的故事,孕育瞭怎樣的土壤,纔有瞭如今的香港。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有

![[现货]紅玫瑰與白玫瑰─短篇小說集 張愛玲典藏新版 台湾原版书籍 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/10124817429/56b31065Nfb632a23.jpg)

![[港台原版]以脈為師:科學解讀脈波曲線以脈診分析治未病/王唯工 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/10700165852/57e0aadaNe94f2ab2.jpg)