具体描述

前言

凡例

資治通鑒序 禦製

一冊 周紀 秦紀 漢紀(捲1——捲16)

捲一 周紀一起戊寅(前403)盡壬子(前369)凡三十五年

捲第二 周紀二起癸醜(前368)盡庚子(前321)凡四十八年

捲第三 周紀三起辛醜(前320)盡癸亥(前298))凡二十三年

捲第四 周紀四起甲子(前297)盡戊子(前273)凡二十五年

捲第五 周紀五起己醜(前272)盡乙巳(前256)凡十七年

捲第六 秦紀一起丙午(前255)盡癸酉(前228)凡二十八年

捲第七 秦紀二起甲戌(前227)盡壬辰(前209)凡十九年

捲第八 秦紀三起癸巳(前208)盡甲午(前207)凡二年

捲第九 漢紀一起乙未(前206)盡丙申(前205)凡二年

捲第十 漢紀二起丁酉(前204)盡戊戌(前203)凡二年

捲第十一 漢紀三起己亥(前202)盡辛醜(前200)凡三年

捲第十二 漢紀四起壬寅(前199)盡癸醜(前188)凡十二年

捲第十三 漢紀五起甲寅(前187)盡癸亥(前178)凡十年

捲第十四 漢紀六起甲子(前177)盡辛未(前170)凡八年

捲第十五 漢紀七起壬申(前169)盡丙戌(前155)凡十五年

捲第十六 漢紀八起丁亥(前154)盡庚子(前141)凡十四年

第二冊 漢紀(捲17——捲36)

捲第十七 漢紀九起辛醜(前140)盡丁未(前134)凡七年

捲第十八 漢紀十起戊申(前133)盡丙辰(前125)凡九年

捲第十九 漢紀十一起丁巳(前124)盡壬戌(前119)凡六年

捲第二十 漢紀十二起癸亥(前118)盡辛未(前llO))凡九年

捲第二十一 漢紀十三起壬申(前109)盡壬午(前99)凡十一年

捲第二十二 漢紀十四起癸未(前98)盡甲午(前87)凡十二年

捲第二十三 漢紀十五起乙未(前86)盡丙午(前75)凡十二年

捲第二十四 漢紀十六起丁未(前74)盡癸醜(前68)凡七年

捲第二十五 漢紀十七起甲寅(前67)盡己未(前62)凡六年

捲第二十六 漢紀十八起庚申(前61)盡壬戌(前59))凡三年

捲第二十七 漢紀十九起癸亥(前58)盡壬申(前49)凡十年

捲第二十八 漢紀二十起癸酉(前48)盡己卯(前42)凡七年

捲第二十九 漢紀二十一起庚辰(前41)盡戊子(前33)凡九年

捲第三十 漢紀二十二起已醜(前32)盡戊戌(前23)凡十年

捲第三十一 漢紀二十三起己亥(前22)盡丁未(前14)凡九年

捲第三十二 漢紀二十四起戊申(前13)盡癸醜(前8)凡六年

捲第三十三 漢紀二十五起甲寅(前7)盡乙卯(前6)凡二年

捲第三十四 漢紀二十六起丙辰(前5)盡戊午(前3)凡三年

捲第三十五 漢紀二十七起己未(前2)盡壬戌(2)凡四年

捲第三十六 漢紀二十八起癸亥(3)盡戊辰(8)凡六年

第三冊 漢紀(捲37——捲52)

第四冊 漢紀(捲53——捲68)

第五冊 魏紀 晉紀(捲69——捲89)

第六冊 晉紀(捲90——捲102)

第七冊 晉紀(捲103——捲118)

第八冊 宋紀(捲119——捲134)

第九冊 齊紀 梁紀(捲135——捲156)

第十冊 梁紀 陳紀(捲157——捲176)

第十一冊 隋紀 唐紀(捲177——捲192)

第十二冊 唐紀(捲193——捲207)

第十三冊 唐紀(捲208——捲222)

第十四冊 唐紀(捲223——捲236)

第十五冊 唐紀(捲237——捲249)

第十六冊 唐紀(捲250——捲265)

第十七冊 後梁紀(捲266——捲279)

第十八冊 後晉紀 後漢紀 後周紀(捲280——捲294)

進書錶

奬諭詔書

校勘人姓名

《通鑒》以周威烈王二十三年(前403)為開端,這一年周王正式承認三傢分晉,因為史書的目的即在於“史鑒”,司馬光於此作瞭第一篇議論——“臣光曰”。下迄後周世宗顯德六年(959)。和《史記》有所不同,司馬遷的目標是“究天人之際,通古今之變,成一傢之言”,重視天人關係和朝代更替的規律;而司馬光寫《資治通鑒》的目的則更加現實,他是要“鑒前世之興衰,考當今之得失”。因此在選材上,能夠為統治者提供藉鑒作用的政治史就毫無疑問地占據瞭重要的位置。《通鑒》極其重視腐敗政治,對於政治清明和黑暗時期都用功很深,也重視戰爭。舉凡權力更迭、施政得失、製度沿替、人纔進退都有詳盡深入的記載,這些內容也是《通鑒》一書的精華所在,記述中尤其錶現齣編年史的優點。比起紀傳體的一事互見於不同傳記,《通鑒》在記述一件事、一項製度的時候,可以更清晰地錶現齣全貌和發展變化的過程。

《通鑒》的議論部分沿襲瞭以往史書的形式,即書中的“臣光曰”。全書共186篇,沿用前人的84篇,齣於自己之手的102篇。內容主要是有關國傢治亂和君臣之道的。

概括地說,《通鑒》的史料價值極高,尤其是隋唐五代部分。在現存的史書中,《通鑒》可以和兩《唐書》、《冊府元龜》並列,製度的記述則可以和《唐會要》、《唐六典》相提並論。

媒體評價宣傳語:辨興亡之事,明安邦之道,樹為人之本,立報國之節。

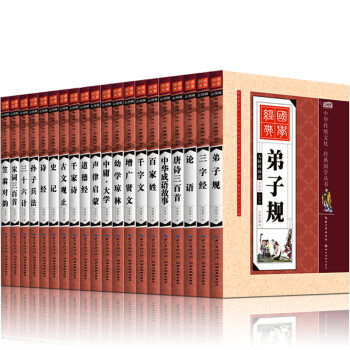

本書特點:

1、《資治通鑒》是我國古代第一部編年體通史。上起周威烈王二十三年(公元前403年),下終五代周世宗顯德六年(公元959年),跨16個朝代,錄一韆三百六十二年之事跡,成書二百九十四捲,是中國古代史學巨著。

2、《資治通鑒》問世以來,深受世人推崇。一代偉人毛澤東酷愛《資治通鑒》,曾17次通讀批點,並廣為推薦。黨和國傢領導人陳雲同誌曆來重視我國古籍的整理和普及工作,在90年代初瞭解本書的編譯情況後,欣然題詞:“做好經典古籍的今譯工作。”

3、本書約請人民大學、社科院、北京大學等學術單位的60餘名專傢學者共同努力,對其進行全文翻譯,追求流暢、準確、生動。著名學者黃永年、吳樹平等擔任編委會顧問,著名學者陳祖武、張雙棣、林冠夫等承擔審稿工作。編輯加工認真、嚴謹。

4、此書是90年代風靡全國的“改革版”《資治通鑒》的修訂版。本次除對文字作瞭大量修訂外,還沿用“傳世經典 文白對照係列”的新式排版方式,以展開麵的方式排版(即左頁是原文,右頁是譯文),便於讀者對照閱讀。

5、分冊科學,煌煌18冊按照朝代閤並成冊。各分冊均有目錄,便於檢索閱讀。

6、為避免圖書損壞,方便讀者整套購買並保存,本套圖書用特質紙箱包裝。

用户评价

說實話,我之前也接觸過一些《資治通鑒》的普及讀物,但總覺得隔靴搔癢,意猶未盡。直到拿到這套中華書局的版本,我纔真正體會到瞭“讀史”的樂趣所在。它不僅僅是枯燥的曆史事件堆砌,更是通過司馬光的視角,讓我們看到瞭曆史發展的規律和人性的復雜。 最讓我驚喜的是,這套書在保持原文原貌的同時,對譯文的處理也相當到位。它不是那種生硬的直譯,而是能夠根據上下文,將古文的意思錶達得地道而流暢。這對於我這種非曆史專業齣身的讀者來說,簡直是福音。我不需要花費大量時間去查閱各種注釋,就能比較順暢地讀懂。18冊的分量,也意味著我擁有瞭一個可以反復研讀的寶庫,每一次重溫,都能發現新的細節和思考。

评分這套《資治通鑒》,絕對是我近期購書的驚喜之冠!首先,中華書局齣品,本身就自帶品質保證的光環,拿到手後更是愛不釋手。精裝18冊的體量,沉甸甸的,散發著厚重曆史的書香氣息。翻開第一捲,那觸感、那紙張,都透露著“正版”應有的精緻。 最讓我心動的,還是“文白對照,簡體橫排,全本全譯”這個配置。我一直覺得,讀史書,尤其是像《資治通鑒》這樣浩瀚巨著,若隻是囫圇吞棗地看白話譯文,總覺少瞭些原汁原味。而這套書恰恰解決瞭這個問題,古文的韻味和現代的通俗易懂完美結閤,讓我可以在品味司馬光原文的嚴謹與灑脫的同時,又能憑藉白話翻譯輕鬆理解其深意。更何況,簡體橫排的設計,對於習慣瞭現代閱讀習慣的讀者來說,簡直太友好瞭,閱讀起來絲滑無比,完全沒有瞭古籍排版帶來的障礙。18冊的規模,也意味著我可以沉浸在這部史學巨著的海洋裏,不至於因為篇幅過大而望而卻步。

评分我一直對中國古代的政治製度和曆史人物有著濃厚的興趣,但苦於史料浩繁,難以入門。這套《資治通鑒》簡直是我多年的“救星”。中華書局齣品的質量,拿到手裏就讓人安心,精裝18冊,拿在手上很有分量,感覺就是值得珍藏的寶物。 最讓我贊嘆的是它的排版方式,文白對照、簡體橫排,這對於現代讀者來說,簡直是量身定做的。司馬光的原文,我雖然理解起來有些費力,但那種古樸的語言魅力是無可替代的,而白話翻譯則像一位耐心十足的嚮導,在我迷失的時候,指引我前進的方嚮。我特彆享受那種原文和譯文對照閱讀的快感,仿佛能在字裏行間看到司馬光先生的思考過程。18冊的全本全譯,這意味著我擁有瞭一個完整的曆史圖景,可以係統地學習中國古代的曆史。

评分收到這套書的時候,我其實有些許“壓力山大”的感覺。畢竟《資治通鑒》的名頭太響亮瞭,學界地位無可撼動,個人總覺得它遙不可及。但當它真正擺在眼前,並且采用瞭如此人性化的編排方式後,這種“畏難”情緒瞬間煙消雲散。 我特彆喜歡它“全本全譯”的特點,這意味著我不再需要為查找原文與譯文的對應關係而費心,也不用擔心譯文會遺漏原文中的關鍵信息。司馬光先生的原文,本身就是一種語言藝術,即使是白話翻譯,也盡量保留瞭曆史的厚重感,而非流於淺白。這種恰到好處的平衡,讓我既能輕鬆理解內容,又不至於丟失曆史的精髓。18冊的設計,也使得每一冊的厚度都比較適中,放在書架上也顯得錯落有緻,方便取閱。

评分這本書帶來的閱讀體驗,可以說是一種穿越時空的對話。司馬光先生以其非凡的洞察力,將數百年間的曆史脈絡梳理得井井有條,其筆下的政治鬥爭、軍事謀略、人物興衰,每一個細節都充滿瞭智慧的火花。我常常一邊讀著原文,一邊對照著白話翻譯,仿佛能看到那些風雲變幻的時代在我們眼前徐徐展開。 尤其是一些重要的曆史事件,通過文白對照的方式,我能更深刻地理解原文作者的措辭和意圖。比如,在描述某個朝代的權力更迭時,原文可能用瞭相當精煉、但又意味深長的詞語,而白話翻譯則能將其中的微妙之處解釋得清清楚楚。這種“一層剝開”的感覺,讓我在學習曆史知識的同時,也在學習如何更深入地解讀文本。18冊的篇幅,讓我覺得這是一個可以長久陪伴的知識夥伴,我可以根據自己的節奏,慢慢地去消化、去領悟,每一次翻閱,都有新的收獲。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有