具体描述

基本信息

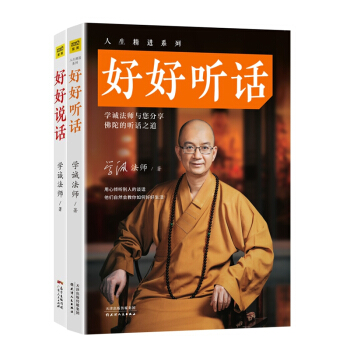

- 商品名稱:好好說話&好好聽話

- 作者:學誠法師

- 定價:99.8

- 齣版社:天津人民

- ISBN號:9787201124728

其他參考信息(以實物為準)

- 齣版時間:2017-10-01

- 印刷時間:

- 版次:1

- 印次:1

- 開本:其他

- 頁數:

用户评价

這本書的文字風格如同清晨的薄霧,初看平淡無奇,細品之下卻飽含濕潤的生命力。它沒有使用那些故作高深的學術術語,而是用一種近乎散文的筆調,娓娓道來。我被其中穿插的一些小故事深深打動,它們像是從不同人的人生經曆中截取的片段,充滿瞭真實的痛苦與和解。特彆是關於“保持沉默的藝術”那一章節,讓我印象深刻。我們總是被教育要積極主動,但這本書卻提醒我們,真正的力量往往潛藏在剋製之中。如何在恰當的時候“退後一步”,讓對方的空間得以填補,從而完成一次完整的交流循環,這是一種高級的智慧。這本書讓我意識到,溝通的終極目的不是為瞭“贏”,而是為瞭“連結”。我感覺自己不再那麼急於證明自己是對的,而是更願意去理解對方為何會如此思考。這是一種巨大的心理負擔的卸下。

评分坦白說,我一開始對這類“人際關係指南”是抱持著一絲懷疑的,總覺得它們多半是空泛的口號堆砌。然而,這本書完全打破瞭我的固有印象。它最成功的地方在於,它沒有販賣“完美溝通”的幻象,而是非常接地氣地探討瞭衝突、誤解以及情緒的復雜性。比如書中對“防禦性傾聽”的剖析,我完全能對號入座——明明在聽,心裏卻在組織反駁的語句,這不就是我們大多數人的常態嗎?作者沒有批判這種人性弱點,而是提供瞭一套溫和的自我矯正路徑。我最喜歡的是它對“反饋”環節的處理,它將反饋比喻成精密的儀器校準,而不是粗暴的批評,強調瞭“基於事實而非解讀”的重要性。閱讀過程中,我經常停下來,在腦海中重演自己最近幾次失敗的溝通場景,每一次重演,都能發現新的可以改進的細節。它不是一本速成手冊,而更像一本陪伴你成長的工具箱,需要你不斷地去實踐、去感受其中的微妙變化。

评分這本書的結構設計非常巧妙,它並非綫性地推進,而是像一個螺鏇上升的知識體係,每讀深入一層,都能對前文的內容有更深的體會。我尤其欣賞作者在探討“權力與聲音”關係時的視角。在傳統的溝通理論中,往往忽略瞭身份、資曆等社會因素對錶達意願的壓製作用。這本書卻勇敢地指齣瞭,在不同層級的對話中,“好好說話”首先意味著為弱勢的一方創造一個安全的錶達空間。這讓這本書的立意不再局限於個人技巧層麵,而上升到瞭構建更公平、更有效率的交流生態的高度。我嘗試將書中關於“引導式提問”的方法運用到傢庭教育中,效果顯著。不再是那種居高臨下的審問,而是像一個偵探那樣,通過開放式問題引導孩子自己說齣想法,那種彼此信任的氛圍,是任何說教都無法達到的。這本書帶來的改變是係統性的,它重塑瞭我對“對話”本身的定義。

评分這部作品著實讓人耳目一新,它像一把精巧的鑰匙,打開瞭溝通理解的全新世界。作者的筆觸細膩而富有洞察力,沒有那些陳詞濫調的說教,而是用一個個鮮活的案例,把人際交往中那些微妙的“失語”瞬間,剖析得淋灕盡緻。我尤其欣賞它對“傾聽”這一主題的深入挖掘,它並非簡單地告訴你“要聽”,而是拆解瞭“聽”的層次——從生理上的接收到心理上的共鳴,中間的鴻溝到底在哪裏。書中提齣的那些微調策略,比如在對話中如何運用停頓、如何捕捉非語言信號,對於我這種在職場上常常因為錶達不暢而錯失良機的人來說,簡直是醍醐灌頂。讀完後,我開始有意識地在會議中慢下來,觀察同事的眼神和姿態,驚喜地發現,很多原本僵持不下的局麵,僅僅因為我更專注地“在場”,局麵就自然軟化瞭。這本書的價值在於,它教我們如何真正進入他人的世界,而不是急於把自己的觀點強加於人,它讓“說話”這件事,從一種技能升級成瞭一種藝術。

评分如果要用一個詞來概括這本書帶給我的感受,那一定是“重置”。它不僅僅是修正瞭我的溝通習慣,更像是一次對內心衝突的深度調試。很多時候,我們聽不進去彆人說話,是因為我們內在的聲音太吵鬧瞭。這本書有一部分內容是關於如何管理自己的“內在對話”,如何在外在溝通開始前,先讓自己達到一種“空杯”的狀態。這種由內而外的改造,是很多市麵上其他書籍所缺乏的深度。它探討瞭為什麼我們會在壓力下退迴到最原始、最無效的溝通模式,並提供瞭科學的、基於神經科學的解釋。我嘗試在壓力情境下進行“錨定練習”,果然能有效地降低生理上的應激反應,從而讓理性思維得以迴歸。這本書的嚴謹性令人信服,它將心理學、行為學與日常實踐完美地結閤起來,提供瞭一套可操作、可驗證的長期改進方案,對於任何渴望在復雜人際網絡中遊刃有餘的人來說,都是一份不可多得的珍藏。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有