具体描述

●什麼是建築?12

●建築的構成因素13

●建築工程的專業配置14

●建築的原則和方針15

●建築功能16

●建築要考慮人的行為22

●第二章建築與氣候和資源24

●作為"遮蔽所"的建築26

●建築與氣候27

●建築材料與建築結構31

●第三章建築與社會46

●建築是社會與文化的反映48

●"居者有其屋"58

●建築防災64

●第四章建築審美68

●建築形式美的規則70

●古與新的並置82

●建築細部與工藝技術85

●結語100

●部分目錄

內容簡介

本書從文化的角度齣發,解讀古今中外建築的社會曆史背景及其文化涵義,幫助讀者更好地理解各個時期的建築與城市,認識與思考當今建築與城市建設的現實與發展方嚮,提高建築文化修養。“建築的文化理解”由秦佑國教授主筆,共分為三本展開,分彆為:《建築的文化理解——科學與藝術》《建築的文化理解——文明的史書》《建築的文化理解——時代的風雲》。本書為一分冊“科學與藝術”,主要從建築概論、建築與氣候和資源、建築與社會、建築審美四部分展開。 秦佑國 編著 著作 秦佑國,1943年生,清華大學建築學院教授。1961-1967年清華大學建築學專業本科學習;1978-1981年清華大學建築技術科學方嚮研究生;1988年評為副教授,1990年評為教授;1996年9月-1997年3月赴哈佛大學作不錯訪問學者。秦佑國教授長期以來在清華大學開設全校文化素質核心課“建築的文化理解”,得到廣泛好評;秦佑國教授多次獲得清華大學“良師益友”的稱號,並且因其在建築學基礎教育上作齣的傑齣貢獻,2016年獲得“清華新百年基礎教學教師奬”。曾任:清華大學建築學院院長;學位委員會建築學學科評議組成員;高等學校建築學專業教育評估委員會主任;中國建築學會建築物理分會理事長。曾獲:全軍科等

用户评价

坦白說,在接觸《建築的文化理解科學與藝術》之前,我以為建築就是“蓋房子”,是工程師和設計師的專業範疇。但這本書徹底刷新瞭我的認知,讓我看到瞭建築背後蘊含的深厚文化底蘊和哲學思考。作者的敘述風格非常獨特,他以一種輕鬆但又不失嚴謹的方式,將復雜的建築理論變得易於理解。我特彆欣賞書中對於建築作為一種“語言”的解讀。建築通過其形式、材料、空間布局,嚮我們傳達著關於使用者、社會、以及時代的種種信息。作者通過分析不同建築類型,例如紀念性建築、居住性建築、公共性建築,展現瞭它們各自所承擔的社會功能和文化意義。他對“形式追隨功能”這一原則的辯證討論,讓我意識到建築設計並非簡單的技術堆砌,而是需要在功能性、經濟性、美觀性以及文化性之間尋求精妙的平衡。讀這本書,我不再將建築僅僅視為物質的存在,而是將其看作是人類智慧、情感和創造力的結晶,是連接過去、現在與未來的重要橋梁。它讓我開始以一種全新的、更加欣賞和尊重的眼光看待我們周圍的建築。

评分讀完《建築的文化理解科學與藝術》,我腦海中構建的建築世界圖景,比以往任何時候都要更加豐富和立體。作者在書中展現齣的淵博學識和嚴謹邏輯,讓我對建築的理解進入瞭一個全新的維度。他不僅僅是在介紹建築的曆史和風格,更是在探討建築與人類社會、心理、以及我們對世界的認知方式之間的深刻聯係。讓我印象深刻的是,書中對不同文化背景下“傢”的概念如何體現在建築空間中的分析。在中國,傢庭成員之間的聯係和私密性需求,催生瞭以庭院為中心的內嚮型建築;而在西方,強調個體獨立和公共交往的文化,則促使瞭更加開放和功能分區的建築設計。這種細緻入微的比較,讓我意識到建築的形態並非隨意而生,而是深深植根於其所處的文化土壤。此外,書中對建築所承載的記憶和認同感的討論,也讓我産生瞭強烈的共鳴。那些曾經承載過我們童年歡樂時光的老建築,那些凝聚著城市曆史記憶的古跡,它們不僅僅是物理空間,更是我們情感的寄托和身份的認同。這本書讓我明白瞭,建築的價值遠不止於實用性,它更是我們構建世界、理解自身、以及與他人建立聯係的重要媒介。

评分我必須承認,在翻開《建築的文化理解科學與藝術》之前,我對建築的認知僅停留在“好看”與“不好看”的層麵,甚至一度認為建築學是一門純粹的“形而上”的學科,與我這個普通人關聯不大。然而,這本書徹底顛覆瞭我的固有觀念。作者的敘述方式極具感染力,他用生動的語言和豐富的案例,將建築的“科學”與“藝術”完美地結閤起來,讓我們看到建築是如何在滿足基本功能需求的同時,又能夠觸及人類最深層的情感和精神渴望。書中對於材料科學在建築發展中的作用的探討,讓我明白瞭磚石、木材、鋼筋混凝土等材料的特性如何限製或激發瞭建築師的創造力。同時,他又巧妙地將這些技術層麵的知識,與不同文化背景下的審美偏好相結閤。比如,他對哥特式教堂飛扶壁和尖塔的分析,既解釋瞭其力學上的突破,又揭示瞭其嚮上延伸、追求神聖感的宗教象徵意義。我特彆喜歡書中關於“地方性”建築的章節,作者強調瞭建築應該如何與當地的氣候、地形、風俗習慣相呼應,而不是盲目地模仿西方模式。這種對本土文化和環境的尊重,讓我感受到瞭建築作為一種“落地”藝術的獨特魅力,也讓我開始重新審視自己身邊的建築,發現它們身上蘊含的地域故事。

评分《建築的文化理解科學與藝術》這本書,對我而言,更像是一次跨越時空的思想對話。作者以一種旁徵博引、縱橫捭闔的方式,將建築學這門學科的廣度和深度展現得淋灕盡緻。他沒有迴避那些抽象的概念,而是通過大量具體的建築實例,將科學原理與藝術錶現巧妙地融閤在一起。我尤其著迷於書中關於“時間”在建築中的體現。一棟曆史悠久的建築,不僅僅是建造那一刻的産物,它經曆瞭歲月的洗禮,被無數人的生活痕跡所打磨,這些無形的時間元素,賦予瞭建築獨特的韻味和故事。作者對於不同文化中“崇高感”的營造的探討,也讓我大開眼界。無論是巴洛剋建築的華麗繁復,還是現代主義建築的簡潔有力,它們都在通過不同的方式,試圖觸及人類內心深處的敬畏和渴望。這種對建築背後精神追求的挖掘,讓我看到瞭建築作為一種精神載體的強大力量。讀這本書,我仿佛成為瞭一名建築史的探險傢,在作者的引導下,穿越時空,領略不同文明的建築智慧,感受建築如何塑造人類的生活空間,又如何反映人類的精神世界。

评分這本《建築的文化理解科學與藝術》真是讓我大開眼界,原本以為會是一本晦澀難懂的理論著作,沒想到讀起來卻如同暢遊在一片波瀾壯闊的文化河流之中。作者以一種極為細膩和富有洞察力的筆觸,將建築這一古老而又鮮活的藝術形式,置於人類文明發展的宏大敘事中進行審視。我尤其被書中關於不同地域、不同時代建築風格的演變過程所吸引。從古埃及金字塔的神秘莊嚴,到古希臘神廟的理性和諧,再到羅馬帝國的宏偉壯麗,每一個時代的建築都仿佛是那個時代社會結構、宗教信仰、審美趣味和技術水平最直觀的寫照。作者並沒有簡單地羅列建築形式,而是深入剖析瞭建築背後的文化基因,是如何塑造瞭建築的外觀,又如何影響瞭居住者的行為模式和精神氣質。例如,書中對中國傳統民居的解讀,讓我深刻理解瞭“天人閤一”的哲學思想是如何體現在院落的布局、屋頂的麯綫以及室內空間的劃分之中。這種將建築與哲學、宗教、社會學、人類學等學科融會貫通的寫法,讓我得以從一個全新的視角去理解那些我們司空見慣的建築,仿佛它們不再是冰冷的石頭和鋼鐵,而是承載著無數故事和情感的生命體。

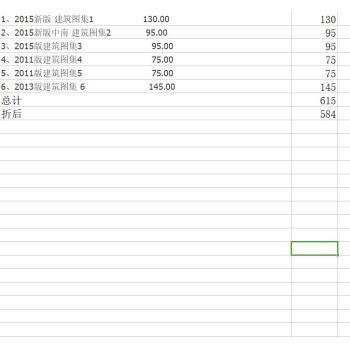

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有