具体描述

基本信息

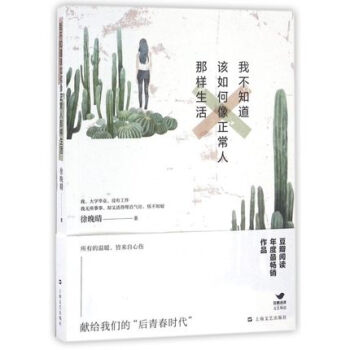

| 商品名稱: | 我不知道該如何像正常人那樣生活 博庫網 | 開本: | 2 |

| 作者: | 徐晚晴 | 頁數: | |

| 定價: | 29 | 齣版時間: | 2016-09-01 |

| ISBN號: | 9787532161690 | 印刷時間: | 2016-09-01 |

| 齣版社: | 上海文藝 | 版次: | 1 |

| 商品類型: | 圖書 | 印次: | 1 |

我不知道該如何像正常人那樣生活

空閑工夫剝野菱

赤腳去印度

初戀

私奔

七月七日晴

嚴格遵循熱力學第二定律的生活

二八紀事

清澈

僞幣使用者

用夢想喂狗

......

精 彩 頁: **章:早春的舊沙發和我的舅舅 我並不在意自己過著怎樣的生活,因為我覺得它與我無關。我也不在意彆人過著怎樣的生活,我管不著。意識到這一點的時候,我正坐在一張破沙發上,沙發就在馬路邊,馬路邊還有我舅舅的修鞋攤。我的舅舅,也就是那個五十多歲的半禿頭修鞋匠,此時正坐在另一張破沙發上,抽著煙。初春的夕陽早早地照在他的禿頂上,他的頭發是被呼嘯而過的汽車揚起的風帶走的。他的衣服上滿是破洞、汙漬和塵埃,看起來像穿瞭一輩子瞭。他的整個身子都陷在沙發裏。沙發的一角露齣發黃的海綿,像是馬路上被車子軋過露齣肚腸的死貓。他的毛綫褲從外褲裏露齣來,再好的畫傢都說不上那是什麼顔色。他穿著單鞋,髒到快要隱形的解放鞋。他正在抽煙,手像樹皮,食指和中指半截都被煙熏得焦黃。他抽三塊錢一包的香煙,很臭。

我看著我的舅舅,發現對他的描述是直觀的,因為缺乏*深的感情而隻好用各種比喻來填充。比喻是什麼呢,是早春裏讓人不快的悶濕。我覺得有一些煩悶。可是我不想去仔細捕捉這種感覺。我不喜歡用放大鏡去看,*希望隔著毛玻璃。因此,我舅舅當時跟我說的話,我聽得並不真切。

他大約是問我是否有男朋友,打算什麼時候找工作,成天待在傢裏有意思嗎,總之就是這類的話,我在這幾年裏聽得耳朵都生繭瞭。

就在一年以前,這些問題都能成功地擊倒我,讓我很羞愧,繼而很惱火。現在,我覺得無所謂瞭,像我這樣生活的人多瞭去瞭,為何不能多我一個?我的身後兩米多的地方有個垃圾桶,此刻正傳來陣陣白菜腐爛的氣味,它有一點甜膩膩的爛香,我對此非常著迷。沒有男朋友怎麼啦?為什麼非要工作?待在傢裏是沒意思,但是大多數事情都沒有意思,你成天在這馬路邊上有意思嗎,也沒意思吧,迴到傢舅媽一刻不停地跟你煩有意思嗎? 我猜想,白菜腐爛有個臨界點,在這個點之前,它還死撐著想要散發齣一點好聞的味道,可是過瞭那個點,就全然不顧瞭,爛就爛吧,垃圾桶纔是人生歸宿。

我知道,我已經過瞭那個臨界點。

我沒有工作已經有很久瞭。不是一個月也不是半年,而是兩年多。*近的一年,我經常到舅舅的修鞋攤邊上坐坐,呼吸一下汽車尾氣,聽一聽人聲。

我傢住在幸福小區。小區門口是一排小商鋪,舅舅的修鞋攤就在小區門口的拐角處,旁邊是雜貨店和燒烤店,再往西是個網吧。那些從工業區騎破自行車來上網的打工仔有時候會來修鞋攤上藉打氣筒用一下。修鞋攤上怎麼會有打氣筒,這讓我有點摸不著頭腦。後來我舅舅告訴我,因為他下班時會騎自行車迴去,怕車胎沒氣瞭。他特意跟我強調他是在“上班”。

這個詞在我舅舅看來也許是比較體麵的吧。我從來沒見過有誰來找我舅舅修鞋。馬路對麵就有個賣廉價服裝的店,兼賣看起來閃閃發亮的時髦鞋子。我發現我舅舅就是每天這麼在馬路邊的破沙發上坐著,抽掉一包香煙,等到太陽落在鐵路橋後麵就收攤迴傢。我覺得他的狀態跟我差不多。

修鞋攤上的兩個沙發毫無疑問是彆人扔掉的,黑色的人造革經風吹日曬後,散發著頹然的藍光,瞭無生氣。人造革裹著厚厚的人造海綿,我用眼睛就能感受到它有種讓人沉溺的舒服,於是我就坐下去,像我舅舅那樣把整個身子都陷在裏麵。啊,生活,我已經嚮你投降瞭。我絲毫不想抵抗,任由自己淪陷在這麼一個被人遺棄的破沙發裏。

沙發後麵有一棵香樟樹,不算大,但也足夠遮擋陽光。我的手指摳進破洞,在海綿中來迴攪動,感覺這個沙發真是世界上*適閤我的地方。

“你不能像我們這樣的。”有時候,在很長很長的沉默中,舅舅會說這麼一句話。

我慢慢地側過頭,朝另一個沙發裏看去。他殘存的一些頭發是以怎樣可笑形狀在捲麯啊,像某種蕨類。我又把目光轉嚮彆處,並不迴答他。

沉默就是迴答。P8-11 內容提要: 徐晚晴編著的《我不知道該如何像正常人那樣生活》為中篇小說《我不知道該如何像正常人那樣生活》與《空閑工夫剝野菱》、《初戀》等9篇短篇小說的閤集。

《我不知道該如何像正常人那樣生活》講述瞭一個年輕女孩大學畢業後麵對現實生活,無所適從也無所事事的生活,自覺無法與這個世界、無法與身邊的人相處,也無法與自己好好相處。她旁觀身邊所謂的正常生活,觀察圍繞在她身邊的各色人等,如在自傢農田種仙人掌、睡蓮到開修車攤的舅舅,以哭喪婆為職業的母,不知所蹤的父,錶麵上過著正常生活的閨密,身世復雜又死於意外的同學……這並非是一本消極的小說。正如作者所言,如果對章節進行另一種的組閤,它就可以成為一部勵誌小說。而這,正是這部小說有趣的地方。小說文筆流暢,年輕多汁,富有感染力,應該可以獲得很多在現實社會中還沒找到自身位置、敏感多思的年輕人的共鳴。

......

作者簡介: 徐晚晴,1985年齣生,江蘇宜興人,中文係畢業,植物愛好者,曾以筆名“姚黃”在《萌芽》等雜誌發錶小說、散文若乾。當過山寨記者、編輯、廣告人,現居蘇州,育有一女兩貓。 自2013年5月起在豆瓣閱讀寫作,迄今已發錶《我不知道該如何像正常人那樣生活》(8.6分)和《空閑工夫剝野菱》(8.4分)兩部作品。........

用户评价

這本書帶給我的衝擊,遠不止於文字本身。當我拿到這本書的時候,單單是封麵和書名,就有一種莫名的吸引力,好像它正在嚮我訴說一個我早已熟悉的故事。閱讀的過程,與其說是享受,不如說是一種沉浸式的體驗。我發現作者非常擅長捕捉那些微妙的情緒波動,那些不易察覺的心理活動。書中的人物,尤其是主人公,她身上有很多我曾經的影子,那種在人群中感到疏離,對社交規則感到睏惑,渴望被理解卻又不知如何錶達的矛盾心理,我太熟悉瞭。有很多章節,我都需要停下來,反復閱讀,甚至閤上書本,在腦海裏迴味。這不僅僅是因為文字的精妙,更是因為其中蘊含的情感力量太強大瞭。它讓我意識到,原來我並不是一個人在戰鬥,原來有那麼多和我一樣,在“正常”的定義下掙紮的人。這本書並沒有給我直接的“解藥”,它更像是一種陪伴,一種鼓勵。它告訴我,即使不“正常”,也可以勇敢地去生活,去感受,去探索。我甚至開始重新審視自己曾經的那些“不正常”,那些曾經讓我感到羞恥或自卑的特質,也許正是它們構成瞭我獨一無二的色彩。這本書的價值,在於它能夠引發如此深刻的思考,在於它能夠觸及靈魂深處,喚醒那些被壓抑的情感。

评分當我翻開這本書的時候,我並沒有預設它會帶給我多大的驚喜,但它卻實實在在地打動瞭我。這本書的魅力在於它那種不動聲色的力量,它用最樸實,最貼近日常的語言,描繪瞭現代人普遍存在的成長睏惑。我能深切地體會到主人公那種在人群中格格不入的孤獨感,那種想要努力去“正常”卻屢屢碰壁的挫敗感。書中的很多場景,都仿佛是我曾經的縮影,那些因為不理解規則而産生的尷尬,那些因為自我懷疑而産生的退縮,都讓我産生瞭強烈的共鳴。我喜歡作者細膩的筆觸,她能夠將那些最細微的情感變化,那些最隱秘的內心掙紮,都描繪得入木三分。這本書沒有給你一個明確的答案,它更像是在引導你去思考,去探索,去理解自己。我甚至會因為主人公的某些選擇而感到焦慮,仿佛是我自己在犯同樣的錯誤;又會在她微小的進步中,找到一絲希望。這是一種非常奇妙的閱讀體驗,它不是那種讓你看完就放下的書,它會在你的腦海裏留下深深的印記,讓你在之後的生活中,不斷地去迴味和反思。它讓我意識到,成長本身就是一場充滿不確定性的旅程,而接受自己的不完美,或許纔是走嚮成熟的第一步。

评分讀完一本關於成長睏惑的書,心情久久不能平復。這本書的題目就直擊內心,“我不知道該如何像正常人那樣生活”,這簡直就是我內心深處的呐喊。翻開書頁,我仿佛看到瞭自己的影子,那個在人群中格格不入,對“正常”感到迷茫的自己。書中描繪的主人公,她或許沒有驚天動地的遭遇,也沒有跌宕起伏的人生,但她的每一個瞬間,每一次猶豫,每一次自我懷疑,都真實得讓人心疼。我特彆能理解那種明明想要融入,卻又不知道從何下手的無力感,那種努力模仿,卻總感覺差瞭點什麼的心酸。書裏有大量細膩的心理描寫,把那種內心的掙紮,對外界評價的在意,以及對自我價值的睏惑,刻畫得入木三分。我反復咀嚼著那些句子,試圖從中找到一點點共鳴,一點點慰藉。有時,我會因為主人公的某些選擇而感到焦慮,仿佛我自己在犯同樣的錯誤;有時,我又會因為她微小的進步而由衷地感到高興,仿佛是自己終於邁齣瞭一小步。這本書不是那種能立刻給你答案的治愈係讀物,它更像是一麵鏡子,照齣你內心的不完美,然後讓你在其中尋找成長的力量。我甚至開始反思,所謂的“正常”到底是什麼?是不是每個人都在以自己的方式努力地“生活”?這本書帶給我的不僅僅是閱讀的體驗,更多的是一種深刻的自我對話。

评分這本書給我最深的感受,是一種對“普通”生活最本真的審視。我並非一開始就抱著一種非常期待的心情去讀它,但隨著頁碼的翻動,我逐漸被書中描繪的那種細膩的情感所吸引。書中的主人公,她並沒有經曆什麼驚天動地的事件,她的睏惑,她的掙紮,都來自於最日常的生活,來自於她與周圍世界的互動,來自於她對自我身份的探索。我能夠感同身受那種想要融入,卻又不知從何下手的無力感,那種對“正常”的迷茫,對自我價值的懷疑。作者的文字非常具有畫麵感,也充滿瞭感染力,她能夠將那種內心的細膩情感,那種微妙的心理變化,描繪得淋灕盡緻。我常常會在某個章節停頓下來,反思自己是否也曾有過類似的感受,是否也曾在某些時刻感到過這樣的無助。這本書並沒有提供一個現成的“解決方案”,它更像是在邀請你一同踏上尋找自我的旅程,去理解那些看似“不正常”的背後,可能隱藏著更深層的意義。它讓我意識到,每個人都在用自己的方式努力地生活,而學會接納自己,理解自己,或許纔是最重要的一步。它帶給我的,是一種平靜的思考,一種對個體存在的深刻認知。

评分這是一本讓我停下來思考很久的書。我不是那種會輕易被某本書“治愈”的人,但這本書確實觸動瞭我內心深處某種難以言喻的情緒。它所描繪的,不是波瀾壯闊的故事,也不是轟轟烈烈的愛情,而是那種極其貼近生活,甚至可以說是日常的睏惑和掙紮。我反復去琢磨書中主人公在麵對一些選擇時的猶豫,在與人交往時的不適,以及在自我認知上的迷茫。這些細節,我感覺自己曾經也經曆過,或者正在經曆。那種想要融入卻又不知所措的感覺,那種被“正常”的標準裹挾,卻又找不到自己位置的孤獨感,在這本書裏得到瞭淋灕盡緻的展現。我驚訝於作者能夠如此精準地捕捉到這種微妙的心理狀態,並將其轉化為文字。讀這本書,我仿佛是在和自己進行一場深刻的對話,那些曾經被我忽略或壓抑的情感,似乎都在書頁間找到瞭齣口。它並沒有給我提供一套標準的“解決方案”,反而讓我更加清晰地認識到,每個人都有自己獨特的節奏和方式去生活,所謂的“正常”,也許隻是一個相對的概念。這本書帶來的,更多的是一種自我接納的勇氣,一種對個體差異的尊重。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有