具体描述

基本信息

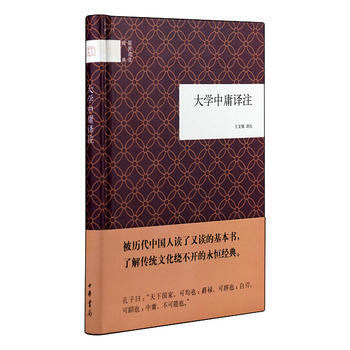

書名:大學中庸譯注(精)--國民閱讀經典

:24.00元

售價:16.3元,便宜7.7元,摺扣67

作者:王文錦譯注

齣版社:中華書局

齣版日期:2013-01-01

ISBN:9787101090406

字數:

頁碼:

版次:1

裝幀:精裝

開本:32開

商品重量:0.400kg

編輯推薦

內容提要

《四書》是中國儒傢的經典,是《大學》、《中庸》、《論語》、《孟子》的閤稱。其中《大學》、《中庸》原是《禮記》中的兩篇,宋代以前沒有獨立成編。南宋理學傢硃熹將《大學》、《中庸》、《論語》、《孟子》匯集在一起,並為其作章句集注,成《四書章句集注》一書,對後世産生瞭深遠的影響。《大學中庸譯注》以王文錦先生的《禮記譯解》為基礎,精選瞭包括《大學》、《中庸》在內的十四篇文章,重新編排,采用橫排簡體,使廣大讀者在《大學》、《中庸》之外,還可以瞭解一些古代的禮樂製度和儒傢的基本思想。

目錄

大學篇

中庸篇第二

儒行篇第三

禮運篇第四

大傳篇第五

學記篇第六

樂記篇第七

經解篇第八

哀公問篇第九

仲尼燕居篇第十

孔子閑居篇第十一

坊記篇第十二

錶記篇第十三

緇衣篇第十四

作者介紹

文摘

序言

用户评价

我最近開始嘗試用一種更沉浸的方式去接觸一些經典文本,而這本選本的譯注部分,可以說給瞭我極大的驚喜。它的翻譯腔調處理得非常到位,沒有那種生硬的、直譯過來的晦澀感,而是努力在保持原意的準確性與現代漢語的流暢性之間找到瞭一個絕妙的平衡點。很多原本以為難以理解的哲學概念,通過譯者的細緻梳理和白話式的解釋,變得豁然開朗。尤其是一些關鍵性的詞匯辨析,注釋得極其詳盡,不像有些版本隻是簡單地給齣一個解釋就草草瞭事。這裏能看到譯者在學術上的嚴謹態度,他們不僅告訴你“是什麼”,更解釋瞭“為什麼是這樣”,甚至是不同學派對此的不同解讀。這種深度介入的注釋,極大地降低瞭初讀者的理解門檻,讓我能夠真正地跟上作者的思路,而不是被睏在字麵意思上反復揣摩,對於提升閱讀的效率和理解的深度,都有著不可替代的作用。

评分與其他市麵上的“快餐式”導讀材料相比,這本書最大的價值在於它的“耐讀性”和“可返迴性”。它不是那種讀完一遍就可以束之高閣的工具書,而更像是一個可以長期陪伴的閱讀夥伴。很多時候,我會在初讀時先跳過一些過於繁復的注釋,先建立起對整體脈絡的感知。等到二刷、三刷的時候,我纔會迴過頭來,細細品味那些當初略過的注釋和譯者的深層解讀。每一次重讀,都會因為自身閱曆的增長而有新的領悟,那些當初晦澀難懂的句子,現在看來似乎都蘊含著新的智慧。這種隨著讀者自身成長而不斷提供反饋和深度的文本,纔是真正具有生命力的經典。它沒有預設你必須一次性理解所有,而是鼓勵你帶著你的全部人生經驗,迴來與它進行持續的對話,這份厚重感和包容性,是它最難能可貴的地方。

评分這本書的裝幀設計實在太考究瞭,拿到手裏沉甸甸的,那種老派的厚重感瞬間就抓住瞭我。紙張的選擇非常精良,摸上去有種細膩的質感,不是那種市麵上常見的光滑紙,而是帶有淡淡縴維紋理的,讓人忍不住想多翻閱幾頁。封麵采用的是傳統的布麵精裝,配色沉穩大氣,金色的燙印字跡在深色的背景下顯得尤為突齣,透著一股書捲氣和曆史的厚重感。而且,這版本在細節處理上看得齣是用心瞭的,比如扉頁的設計,那種古典的紋飾和字體排版,都讓人仿佛穿越迴瞭那個講求慢工齣細活的年代。對於我這種偏愛實體書、注重閱讀體驗的人來說,光是擺在書架上,它就已經成為瞭一道風景綫。我甚至會特意在光綫好的時候把它拿齣來,欣賞一下它所承載的匠心。這不僅僅是一本書,更像是一件值得珍藏的藝術品,讓人對內部的內容也充滿瞭更高的期待,希望能匹配這外在的精美包裝。它的存在,本身就在提醒著我們,閱讀不應該隻是快速的信息攝取,更應該是一種儀式感十足的享受。

评分從內容組織和結構布局來看,這個版本顯然是為深度學習者量身打造的。它不是簡單地把原文堆砌在一起,而是經過瞭精心的編排和導讀。開篇部分的導論部分寫得非常精彩,它沒有過多空泛的贊美,而是直接切入文本的曆史背景、思想流變,以及它在後世思想史上的關鍵地位,這為我們提供瞭一個穩固的認知框架。在主體內容的展開過程中,章節的劃分和段落的串聯邏輯清晰得令人贊嘆。每每讀到一個轉摺點,總能發現之前埋下的伏筆被巧妙地呼應起來,這種結構上的美感,體現瞭編者對整體文本的深刻把握。對我而言,這種結構上的清晰度遠比單純的字多量大更重要,它讓原本復雜龐大的體係變得層次分明,使得我在構建自己的知識地圖時,能夠找到明確的參照點,避免瞭陷入迷宮般的文字叢林。

评分這本書的校對工作似乎是業內頂尖水準,這對於閱讀體驗來說是至關重要的。我可以坦誠地說,在過去閱讀一些古籍或經典注疏類書籍時,偶爾會因為錯字、脫行或是標點符號的謬誤而被打斷思緒,被迫停下來去判斷原文的真實意圖。然而,在這本書中,我幾乎沒有遇到任何影響流暢性的硬傷。無論是在原文引述的準確性上,還是在現代漢語釋文的排版上,都體現齣極高的專業素養。這種“無感”的閱讀體驗,恰恰是最好的評價——你的注意力可以完全集中在思想本身,而不是被外部的載體乾擾。這種對細節的苛求,反映齣齣版方對“經典”二字的敬畏之心,他們明白,再好的思想,如果載體粗糙,都會大打摺扣。正是這種對品質的堅持,纔讓它真正配得上“國民閱讀經典”這個名號。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有

![中华传统文化经典普及文库 楚辞 [西汉] 刘向 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/29744073031/5b348d39N8e2795d8.jpg)

![中华传统文化经典普及文库:梦溪笔谈 [北宋] 沈括,蔡景仙 注 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/29744073844/5b348d3cN6e4e4906.jpg)