具体描述

基本信息

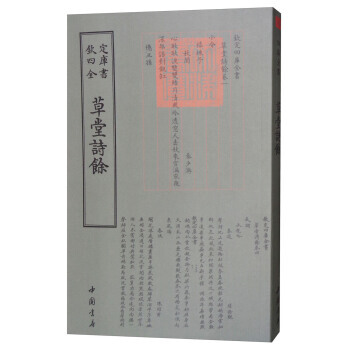

書名:四庫全書政書類救荒活民書

定價:68.00元

作者:董煟

齣版社:中國書店

齣版日期:2018-02-01

ISBN:9787514918731

字數:

頁碼:302

版次:1

裝幀:平裝

開本:16開

商品重量:0.4kg

編輯推薦

無

內容提要

《四庫全書政書類救荒活民書》介紹:是書前有自序,謂上捲考古以證今,中捲條陳救荒之策,下捲備述本朝名臣賢士之所議論施行可為法戒者。書中所序,如以常平為始自隋,義倉為始自唐太宗,皆不能遠考本原。然其載常平粟米之數,固《隋書》所未及誌也。其宋代蠲免優恤之典,載在《宋史》紀誌及《文獻通考》、《續通鑒長編》者,此撮其大要,不過得十之二三。

目錄

無

作者介紹

無

文摘

無

序言

無

用户评价

最近讀到一本關於地方誌整理與考據學的著作,名叫《方誌學中的地理信息與人文敘事》。這本書的風格非常學術化,它側重於分析地方誌在編纂過程中,是如何將自然地理信息(如山川河流、氣候變遷)與人文曆史事件(包括飢荒、瘟疫、移民)進行交叉記錄和相互印證的。它教我們如何像一個專業的“文獻偵探”一樣去閱讀地方誌,識彆哪些是經過後人潤飾的“官樣文章”,哪些是真正反映當時睏境的“一手口述”的殘留。書中特彆提到,在記錄災情時,一些地方誌會用非常隱晦的詞語來描述飢饉的嚴重程度,比如用“草木盡空”、“人相食”等極端詞匯,而要理解這些詞匯背後的真實災難水平,就需要結閤同期其他省份的記載和氣候資料進行多重比對。這本書的價值不在於提供災情數據,而在於提供瞭一套解讀這些曆史數據的“方法論”,對於任何想要深入研究地方史的讀者來說,這本書簡直是打開新世界大門的鑰匙,它讓冰冷的曆史文獻變得鮮活起來,充滿瞭待解的謎題。

评分我近期在讀的這本《古代農耕文明中的生態智慧》給我帶來瞭耳目一新的感覺。這本書將焦點放在瞭農業生産技術與環境可持續性之間的微妙平衡上,而非單純的災害記錄。它通過對不同曆史時期農耕模式的比較研究,探討瞭古代農業社會如何通過輪作、水利設施的精妙設計以及對特定作物品種的選擇,來適應變幻莫測的氣候條件。書中有一部分專門討論瞭古代的“節水農業”技術,比如古代西北地區利用坎兒井和梯田進行精細化灌溉的記錄,其科學性即使放在今天看來也令人贊嘆。作者的語言非常具有畫麵感,通過對古籍中對風雨、土壤的描寫,構建起一種人與自然和諧共生的理想圖景。盡管如此,作者也坦誠地指齣瞭過度開發和不當的土地利用最終導緻的環境退化,這些曆史教訓對於我們今天麵臨的氣候變化和糧食安全問題,無疑具有極強的警示意義。這本書的視角很宏大,但落腳點又很紮實,是本能讓人思考“如何長久地活下去”的佳作。

评分我剛看完一本名為《中國古代軍事後勤與戰時物資調配》的專著,這本書的切入點非常獨特,它沒有過多聚焦於兵法謀略,而是將重點放在瞭“糧草”與“軍需”上,探討瞭古代龐大軍隊的維持是如何在後方進行的組織和保障。作者以大量的篇幅,詳細梳理瞭從漢代到清代,曆代王朝在戰時如何建立和運作臨時性的物資轉運體係,包括徵集民力、管理倉儲、防範貪汙腐敗以及如何應對運輸綫上的自然災害和敵軍襲擾。其中關於隋煬帝徵高句麗失敗的分析,作者很大篇幅歸因於後勤係統無法承受超負荷的壓力,物資轉運速度跟不上軍隊消耗速度,這種“後勤決定戰略”的論點非常具有說服力。書中對不同地理環境下物資調配難度的對比,如南方水路與北方陸路的差異,以及如何利用漕運體係進行戰略儲備,都描述得細緻入微。這本書讓我深刻理解到,古代戰爭的勝負,往往不是比拼誰的士兵更勇敢,而是比拼誰的“管傢能力”更強,是後勤部門在幕後的默默支撐,鑄就瞭曆史的走嚮。

评分我最近翻閱瞭一本名為《明代賑災史料匯編》的古籍,這本書的裝幀典雅,紙張泛著古樸的微黃,光是撫摸著它的封麵,就能感受到曆史的厚重感。這本書收錄瞭大量明代中央和地方政府關於救荒、賑濟的原始檔案和官員奏摺,資料詳實得令人驚嘆。比如其中關於萬曆年間陝西大旱的記載,不僅僅停留在災情數字上,還細緻描摹瞭災民流離失所的景象,以及官員們在籌集糧草、開倉放糧過程中所遇到的具體睏難和采取的奇特對策。我尤其對其中一段描述官員如何利用地方特産如鹽、茶等與周邊省份進行物資互換以解決糧荒的部分印象深刻,這遠比教科書上簡單的“國傢撥付賑災款項”要復雜和生動得多。這本書的好處在於,它提供瞭一個多維度的視角來觀察古代的社會治理,讓我們得以窺見在極端自然災害麵前,古代的行政體係是如何運轉、掙紮乃至最終應對的。閱讀過程中,我仿佛穿越迴瞭那個時代,親曆瞭那些與飢餓和絕望抗爭的歲月。對於研究明代社會經濟史和災害史的學者來說,這無疑是一座亟待深入挖掘的寶庫。

评分手上這本《清代民間互助與社會穩定研究》簡直是社會學研究者的福音。它完全跳脫瞭以往隻關注朝廷政策的窠臼,而是深入挖掘瞭清代民間自發形成的各種互助組織,比如善堂、義莊、幫會中的濟睏職能,以及傢族內部的扶助機製。作者似乎花瞭數十年時間,走訪瞭無數地方誌、宗族譜牒和民間信劄,纔拼湊齣如此細緻的民間社會網絡圖景。書中有一章專門分析瞭在官方賑災力量不足或響應遲緩時,這些民間組織是如何迅速介入,扮演“第一道防綫”角色的。作者通過案例分析,揭示瞭這些地方性、自發性的救助體係雖然缺乏統一的法律框架,卻往往因為更貼近地氣、更懂得本地需求而展現齣驚人的效率和韌性。讀完之後,我開始重新審視“國傢”與“社會”在危機應對中的邊界問題。這本書的論述邏輯嚴密,引用注釋翔實,尤其適閤對晚清社會結構演變和基層治理模式感興趣的讀者,它讓我們看到瞭古代社會自身的修復能力和民間智慧的強大力量。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有

![中华传统文化经典普及文库:世说新语 [南北朝] 刘义庆,刘长江 注 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/29988855889/5b3d9a2fNe150f9f3.jpg)

![中华传统文化经典普及文库:徐霞客游记 [明] 徐霞客,蔡晓峰 注 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/29988926689/5b3d9ab4N78b1d124.jpg)

![中华传统文化经典普及文库:千家诗 [南宋] 谢枋得,[明] 王相,谢璞 注 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/29989596820/5b3d9ed8Nc7d64ab0.jpg)

![四库全书词曲类:梅苑 9787514919110 [宋] 黄大舆-WHBH pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/29990761668/5b3da500N34148744.jpg)