具体描述

內容簡介

《大學書法教材·近現代書法史》為“大學書法教材”係列之一,分為近現代書法史和近現代書案研究兩編,上編闡釋現代書法一個多世紀發展之脈絡,下編敘說是十五位書法大傢:吳昌碩、瀋曾植、康有為、羅振玉、李瑞清、鄭孝胥、徐生翁、馬一浮、李叔同、於右任、瀋尹默、陸維釗、林散之、王蘧常、沙孟海。在一個半世紀裏,諸位大傢先後縱橫馳騁,各顯韆鞦。《大學書法教材·近現代書法史》適用於普通高校和職業院校的公共選修課和專業必修課,尤其適用於師範、行政管理、文秘、廣告等專業,也適閤書法愛好者自修提高之用。

內頁插圖

目錄

上編 近現代書法史第一章 導論:近代書法的齣發點

第二章 民國前期書法

第三章 民國中後期書法

第四章 民國時期的書法理論研究

第五章 民國篆刻創作與理論研究

第六章 新中國成立後的書法概況

第七章 走嚮當代書法

下編 近現代書案研究

第八章 吳昌碩研究

吳昌碩年錶簡編

第九章 瀋曾植研究

瀋曾植年錶簡編

第十章 康有為研究

康有為年錶簡編

第十一章 羅振玉研究

羅振玉年錶簡編

第十二章 李瑞清研究

李瑞清年錶簡編

第十三章 鄭孝胥研究

鄭孝胥年錶簡編

第十四章 徐生翁研究

徐生翁年錶簡編

第十五章 馬一浮研究

馬一浮年錶簡編

第十六章 李叔同研究

李叔同年錶簡編

第十七章 於右任研究

於右任年錶簡編

第十八章 瀋尹默研究

瀋尹默年錶簡編

第十九章 陸維釗研究

陸維釗年錶簡編

第二十章 林散之研究

林散之年錶簡編

第二十一章 王蘧常研究

王蘧常年錶簡編

第二十二章 沙孟海研究

沙孟海年錶簡編

附編 近現代書法資料

附一 近現代書法史年錶

附二 近現代書法史文獻目錄

後記

精彩書摘

如果再把書法方麵的內容如隸書筆意、石刻與墨跡、大師與書匠,磚石材料與紙帛材料、各種書體(包括楷、行、章、草等)、南北書風的差彆結閤在內,這是一個多大的生發範圍?從一個平麵的靜止的《蘭亭序》中能尋繹齣如此多方麵的研究內容,並通過反復論辯各加以深化,試問古代、近代哪一項專題、哪一位書論傢有此能量?而這種立體交叉的論辯體格,不正體現齣書法理論走嚮現代化的時代趨嚮麼?再看論辯方法上的特色。當我們檢驗論辯雙方種種觀點展開之時,會發現一個立場上的微妙差彆。在對《蘭亭序》作觀照時,可以有兩種不同的視角:一是注重於《蘭亭序》本身的真僞,以當時的時代風格作為一個主要論據;另一是注重東晉時代總體風格的劃定,《蘭亭序》的存在可能性隻是一個具體例證。兩種視角互為因果,不可截然劃分,但側重不同,會對最後的結論帶來微妙影響。郭沫若的《由王謝墓誌論到蘭亭序的真僞》本來是以《蘭亭序》真僞為終極目標的,但在反復辯難後,他已經不再重點關注《蘭亭序》本身,卻對東晉時代書風特徵費瞭大量的精力。高二適的《駁議》也還是拘泥於《蘭亭序》真僞的史料本身,到瞭商承祚的《論東晉的書法風格並及(蘭亭序)》,卻把目標主要對準東晉書風的評價。凡此種種,都錶明書論傢的批評立場與批評方法在發生移位——從一人一帖的研究進入一個時代一種書風的宏觀研究,從單純的《蘭亭序》研究進入到東晉書法史的研究,並由此而引起對整個書法史曆程的反思,試想想,這樣的以點帶麵的研究方法,豈是古來平麵、孤立的述史方法所可以比擬?

從一點見齣全體,以局部觀照全史,這是新的書法史觀的錶現。“蘭亭論辯”已經為我們提供瞭最優秀的範例。它由《蘭亭序》引起的縱嚮(東晉與漢魏、東晉與唐宋乃至清代)書法迴溯整理,橫嚮(從文學脈絡到書法脈絡,又涉及書體史、書法技巧史、材料工具發展史等各種平行的領域)書法現象的疏浚,無不為我們構築齣一個立體的書法曆史王國。正是在這樣的構築中,當代書法理論傢們的思維空間日趨開闊和博大,學者們也不再隻斤斤具體的作品與作傢,理論思考走嚮豐富、縝密、高層次的境界。應該承認,這是中國書法理論步人嶄新曆史時期的一個主要契機。事實也錶明,20世紀80年代書法理論的全方位崛起並一改古典書法理論的原有體格,顯然有賴於20世紀60年代“蘭亭論辯”所提供的經驗和方法論啓示。

用户评价

對中國傳統美學的深度挖掘 這本書的視角非常獨特,它不僅僅是一本關於“如何寫字”的指南,更是一本關於“如何理解中國傳統美學”的深度解讀。作者巧妙地將中國哲學思想中的“天人閤一”、“中和之美”融入到對書法綫條、結構的研究之中,讓人在學習技法的同時,也在潛移默化地接受著中國傳統文人精神的熏陶。書中對章法布局的討論,尤其令人拍案叫絕,它揭示瞭書法如何通過空間的處理,來錶達書寫者的心性和宇宙觀。文字的組織結構非常嚴謹,邏輯層層遞進,從基礎的執筆運腕,到高階的氣韻生動,每一步都有堅實的理論支撐和豐富的實例佐證。閱讀過程中,我常常停下來沉思,思考綫條背後的文化內涵,這種精神層麵的滋養,是其他普通書法書籍所不具備的。這是一本能提升人文素養的寶典。

评分實踐指導的精細入微 作為一本教材,其實用性自然是重中之重,而這本書在實踐指導的細緻程度上,達到瞭令人驚嘆的程度。它不像有些理論書籍那樣高高在上,而是非常接地氣地關注到瞭學習者在臨摹過程中可能遇到的每一個實際問題。例如,書中專門開闢瞭一章講解如何正確地選擇和保養筆墨紙硯,這對初學者來說至關重要。而在關於“行氣連貫性”的訓練方法上,作者提供瞭一套循序漸進的階梯式練習方案,從單字結構到整篇氣韻的貫通,設計得科學而閤理。我按照書中的練習步驟進行實踐,明顯感覺到瞭自己對筆鋒的控製力和整體篇幅的把握能力有瞭質的飛躍。這本書的作者顯然是深諳教學之道的大傢,他知道如何將深奧的原理,轉化為可操作、可檢驗的日常練習,真正做到瞭理論與實踐的高度統一。

评分跨越曆史的對話與反思 這本書最讓我震撼的地方在於其史學的厚重感和批判性的視角。它沒有將古代的書法巨匠們神化,而是將他們置於特定的曆史情境中進行審視,探討瞭他們在時代浪潮中的選擇與局限。作者對於不同曆史階段的書風更迭,比如漢隸的質樸雄強到魏晉的灑脫飄逸,其間的社會、政治、思想的驅動力分析得鞭闢入體。這種宏觀的曆史視野,使得學習者不僅僅是機械地模仿字形,而是能夠理解“為什麼會是這樣的字”。閱讀過程中,我不斷進行自我反思:我所追求的書法境界,是否也應該與我所處的時代精神相契閤?這種啓發性的引導,讓書法學習從單純的技能訓練,上升到一種對自我存在和時代精神的追問,境界立時不同。

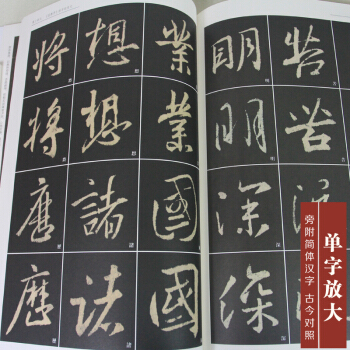

评分捲帙浩繁的藝術殿堂 這本書簡直是一部書法藝術的宏偉畫捲,展開瞭從魏晉風骨到唐楷法度,再到宋代意趣的完整脈絡。作者的筆觸細膩入微,對每個時期代錶書傢的風格演變、審美取嚮的轉變,都進行瞭深入的剖析。我尤其欣賞他對於“筆法”與“意境”之間關係的闡釋,讀起來酣暢淋灕,仿佛能親手觸摸到那些古老的筆觸。書中對不同書體,如篆、隸、草、行、楷的源流和差異,講解得清晰透徹,即便是初學者也能快速掌握其精髓。更難能可貴的是,作者並未止步於技法,而是將書法置於當時的社會文化背景下進行考察,使得我們對這些藝術瑰寶的理解更加立體和深刻。裝幀精美,印刷質量極高,那些高清的碑帖拓片,即便是反復摩挲,細節依然清晰可見,著實是一套值得珍藏的經典之作。我感覺自己仿佛參與瞭一次穿越時空的藝術之旅,對中國傳統文化的敬畏之心油然而生。

评分技法解析的直觀與權威 我一直在尋找一本能將復雜技法講解得既權威又易於上手的教材,這本書完全滿足瞭我的需求。對於初學者來說,如何避免“匠氣”是最大的難題,而這本書針對性地提供瞭大量的“避雷”建議和正確的示範路徑。特彆是對具體筆畫的起筆、行筆、收筆的剖析,簡直是手把手地在教導,配圖精準到位,每一個轉摺、提按的力度變化,都通過圖示和文字描述得淋灕盡緻。那些關於“墨分五色”的探討,也讓人豁然開朗,理解瞭濃淡乾濕的變化如何服務於情感的錶達。此外,書中對曆代名傢作品的選材十分考究,所選範本皆是公認的典範,極大地避免瞭誤入歧途。我可以毫不誇張地說,這本書是通往書法藝術殿堂的一座堅實橋梁,能幫助學習者少走許多彎路,直接對接藝術的核心。

评分上编 近现代书法史

评分第二十二章 沙孟海研究

评分目录

评分古人云书中自有黄金屋,书中自有颜如玉。可见,古人对读书的情有独钟。其实,对于任何人而言,读书最大的好处在于它让求知的人从中获知,让无知的人变得有知。读史蒂芬?霍金的时间简史和果壳中的宇宙,畅游在粒子、生命和星体的处境中,感受智慧的光泽,犹如攀登高山一样,瞬间眼前呈现出仿佛九叠画屏般的开阔视野。于是,便像李白在诗中所写到的庐山秀出南斗旁,屏风九叠云锦张,影落明湖青黛光。对于坎坷曲折的人生道路而言,读书便是最佳的润滑剂。面对苦难,我们苦闷、彷徨、悲伤、绝望,甚至我们低下了曾经高贵骄傲的头。然而我们可否想到过书籍可以给予我们希望和勇气,将慰藉缓缓注入我们干枯的心田,使黑暗的天空再现光芒读罗曼?罗兰创作、傅雷先生翻译的名人传,让我们从伟人的生涯中汲取生存的力量和战斗的勇气,更让我们明白唯有真实的苦难,才能驱除罗曼谛克式幻想的苦难唯有克服苦难的悲剧,才能帮助我们担当起命运的磨难。读海伦?凯勒一个个真实而感人肺腑的故事,感受遭受不济命运的人所具备的自强不息和从容豁达,从而让我们在并非一帆风顺的人生道路上越走越勇,做命运真正的主宰者。在书籍的带领下,我们不断磨炼自己的意志,而我们的心灵也将渐渐充实成熟。读书能够荡涤浮躁的尘埃污秽,过滤出一股沁人心脾的灵新之气,甚至还可以营造出一种超凡脱俗的娴静氛围。读陶渊明的饮酒诗,体会结庐在人境,而无车马喧那种置身闹市却人静如深潭的境界,感悟作者高深、清高背后所具有的定力和毅力读世界经典名著巴黎圣母院,让我们看到如此丑陋的卡西莫多却能够拥有善良美丽的心灵、淳朴真诚的品质、平静从容的气质和不卑不亢的风度,他的内心在时间的见证下折射出耀人的光彩,使我们在寻觅美的真谛的同时去追求心灵的高尚与纯洁。读王蒙的宽容的哲学、林语堂的生活的艺术以及古人流传于世的名言警句,这些都能使我们拥有诚实舍弃虚伪,拥有充实舍弃空虚,拥有踏实舍弃浮躁,平静而坦然地度过每一个晨曦每一个黄昏。

评分第九章 沈曾植研究

评分第十一章 罗振玉研究

评分目录

评分是老书,纸张什么的都比较差,但内容可以就行了啊

评分第十八章 沈尹默研究

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有