具体描述

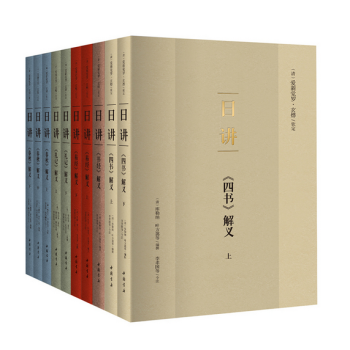

☆康熙皇帝研讀的四書五經皇傢讀本,治國理政思想之源,康雍乾盛世的理論基石

☆上百位名臣曆時十五年,以講義體例,逐日逐句全文講解四書五經,深入淺齣

☆帝王與大臣教學相長,結閤曆史經驗和施政實踐,注重闡明四書五經的經世緻用本旨

☆簡體橫排,難解字詞注釋,掃除閱讀障礙,皇傢讀本走入尋常百姓傢

內容推薦經筵,是漢唐以來帝王為講經論史而特設的禦前講席,它在宋代正式製度化,為元、明、清曆代所沿襲。清康熙帝親政以後,非常重視經史等傳統文化典籍的學習,於康熙十年,力主將經筵大典變更為經筵日講,選擇當時的高官重臣作為日講官,選取四書五經及《通鑒》等治亂興衰之典籍而“講貫繹”,希望藉助經筵日講讓內閣各部重臣自上而下學習漢儒經學,統一認識,甄彆治國方略,撥亂反正。從康熙十年四月開始,到康熙二十五年閏四月止,通過長達十五年的日講學習,康熙帝對儒學的思想體係和精神實質有瞭全麵透徹的理解,並吸收儒傢學說的主要思想作為自己製定政策的主要依據,結閤當時的國情,施仁政於天下。

由康熙皇帝主持的這次中國曆史上8長的帝王讀經,留下瞭數百萬字的講義資料。康熙甚為重視,命進講大臣等將之整理成書,刊印成冊,以此作為未來皇帝、皇族、大臣學習儒傢典籍的教科書。《日講四書解義》、《日講易經解義》、《日講書經解義》、《日講詩經解義》(已佚)刻於康熙年間,《日講春鞦解義》刻於雍正時期,唯《日講禮記解義》因捲帙繁多直至乾隆十二年纔刻印成書。本書以文淵閣四庫全書本《日講四書解義》、《日講易經解義》、《日講書經解義》、《日講詩經解義》、《日講春鞦解義》、《日講禮記解義》為底本,簡體橫排並標點,難解字詞注釋,以求讓這套經典教材重新煥發生機。

作者簡介愛新覺羅玄燁,即康熙皇帝,清聖祖仁皇帝。他八歲登基,十四歲親政,在位六十一年,是中國曆史上在位時間8長的皇帝。他是中國統一的多民族國傢的捍衛者,奠定瞭清朝興盛的根基。他一生勤奮好學,自幼就對儒傢學說充滿濃厚興趣,認為“殊覺義理無窮,樂此不倦”。他吸收儒傢學說的主要思想作為自己製定政策的主要依據,結閤當時的國情,施仁政於天下,開創齣康乾盛世的大局麵。通過這套《日講》,我們可以全麵瞭解他治國理政的思想之源。

《日講》原書的編撰人員包括:

陳廷敬 葉方藹 李光地 牛鈕 方苞 硃軾 庫勒納 鄂爾泰 張英 張廷玉 甘汝來 陳大受 尹繼善 董訥 徐乾學 高士奇 常書 嚴我斯 崔蔚林 硃馬泰 蔣弘道 張玉書 阿哈達 王鴻緒 格爾古德 瀋荃 孫在豐 傅臘塔 王封溁 阿山 邵吳遠 翁叔元 秦鬆齡 王頊齡 歸允肅 曹禾 嚴繩孫 德格勒 博濟 硃都納 思格則 彭孫遹 汪由敦 楊名時 徐元夢 彭維新 李清植 王蘭生 李紱 任啓運 潘永季 王文震…… 目錄本書共十冊,分彆為:

日講四書解義(上)

日講四書解義(下)

日講《書經》解義

日講《易經》解義(上)

日講《易經》解義(下)

日講《春鞦》解義(上)

日講《春鞦》解義(中)

日講《春鞦》解義(下)

日講《禮記》解義(上)

日講《禮記》解義(下)

前言 編者前言經筵,是漢、唐以來帝王為講經論史而特設的禦前講席,它在宋代正式製度化,為元、明、清曆代所沿襲。宋代每年二月至五月,八月至鼕至,每逢單日舉行經筵,由講官輪流入侍講讀,名曰“春講”、“鞦講”,明、清兩代基本沿用其製。

清代皇帝在文華殿行經筵儀,先講四書五經,然後由皇帝宣示滿、漢文禦論,各官聽講。事畢,由各官行禮,於文淵閣賜茶。有清一代康熙帝*重視這一製度。順治十八年時 在綫試讀部分章節

(因排版不方便,白話文注釋無法排入試讀章節,真正書頁樣式可參見樣張圖片)

日講四書解義(上)

大學

《大學》一篇,為古帝王立學垂教之法。孔子詳舉其次第以示人,曾子復分為十傳以解之。規模廣大而本末不遺,節目詳明而終始不紊。在初學為入德之門,而極其至則內聖外王不越乎是,故曰“大學”。

大學之道,在明明德,在親民,在止於至善。

此一章書,是曾子述孔子之言,乃修己治人之要道,謂之“經文”,為《大學》一書之綱領。而此一節書又經文之綱領也。孔子曰:“道在一身,而能周乎天下、國傢者,大人之學也。大人為學之道有三。德者,天所賦於人心,至虛而無所纍,至靈而無所蔽,能包函眾理而酬應萬事,故謂之明德。德本明,而氣稟拘於有生之初,私欲蔽於有生之後,則明者有時而昏矣,然其本體之明自在也。故必因其一端之發露而緻力以明之,使復其本然至虛至靈之全體,方為有本之學也。所以大人之學,在明明德。然所謂明德者,乃人人之所同得,而非我之所私有也。故自明其德,更當推以及人,鼓舞振作,使天下之民凡具是德者鹹有,以去其舊染之汙,而臻於大同之治,方為有用之學也。所以大人之學,在新民。然此明德、新民,皆有當然之極,不容增減,所謂至善也。大人之學,不可苟且自足,不可半途而止,己德則必無一毫之不明,民德則必無一民之不新,皆止於至善之地,又能守而不遷,方為有成之學也。所以大人之學,在止於至善。此修己治人之全功,內聖外王之要道也。”蓋三者本韆聖傳心之微旨,孔子特取而發明之,挈為綱領,分為條目,燦然畢具,之中經緯鹹貫。為人君者能究心於此,身體而力行之,治天下無餘事矣。

知止而後有定,定而後能靜,靜而後能安,安而後能慮,慮而後能得。

此一節書,是孔子示人以止至善之功也。孔子曰:“明德、新民何由得?至善而止之乎。惟於至當不易之理,為人所當止者,能真知灼見,而後誌之所嚮無所疑貳,常確然而有定矣。誌既定,而後心之所存絕乎紛擾,常泰然而能靜矣。心既靜,而後身之所處遠乎憂危,常坦然而能安矣。身既安,而後神閑氣定,揆度事理,必暇裕周詳而能慮矣。能慮,而後事物當然之理審處鹹宜,不使有一毫之差。而明德、新民之至善,乃可得而止矣。然則欲止至善者,可不以知止為要哉?”夫至善之理,隨事而寓然,必由於知止。識見既定,自然心無妄營,誌氣清明,可以宰製萬幾,而各得乎至善之極。此大學所以貴格緻之功也。

物有本末,事有終始。知所先後,則近道矣。

此一節書,是孔子示人以先後之序,以為入道之基也。孔子曰:“大人之學,道固無所不該,而功則約而有要。”明德、新民有名、象之可指者,皆謂之物。物則有本末焉。必己之明德既明,而後可以新民之德,則德為本,而民為末也。知止能得,有工夫之可言者,皆謂之事。事則有終始焉。必先有知止之功,而後收能得之效,則得為終,而知為始也。然則學者其可泛然從事乎?誠能知本與始在所當先,末與終在所當後,端本於明德,而漸及於新民,用力於知止,而觀成於能得,則進為有序,所操者約而所該者博,於大學之道為不遠矣。”《大學》首言“明德”、“新民”,繼言“知止”、“能得”,猶恐人精神泛用,昧所持守,不免於本末倒置,終始混淆。故又示人以先後之序。有誌大學之道者,亦可以知所從入之途也。

古之欲明明德於天下者,先治其國。欲治其國者,先齊其傢。欲齊其傢者,先修其身。欲修其身者,先正其心。欲正其心者,先誠其意。欲誠其意者,先緻其知。緻知在格物。

此一節書,是孔子示人以明德、新民之條目,而言其所當先之序也。孔子曰:“明德、新民,理雖一貫,而其中之次第則有不可紊者。古之人君任政教之責,欲使天下之人皆有以明其明德,則必先以教化治其一國之人,鹹遵於善,使四方有所觀感。故欲明明德於天下者,必先治其國也。欲治一國之人,則必先整齊一傢之人,長幼尊卑,各得其分,使國人有所則效。故欲治其國者,必先齊其傢也。欲齊一傢之人,必先修一己之身,喜怒好惡,鹹得其理,使傢人有所取法。故欲齊其傢者,必先修其身也。身不易修,而心乃身之所主,欲修其身,而使無有或愆,必先使心之所存大中至正,無少偏邪,斯身之所行皆善矣。故欲修其身者,必先正其心也。心體至虛,而意乃心之所發,欲正其心,而使無有或偏,必先使意之所動誠一篤實,無少欺僞,斯心之所存皆善矣。故欲正其心者,必先誠其意也。心之明覺謂之知,欲誠其意,而使無有或僞,必先使吾心之知推緻無餘,善惡之辨洞然明晰,斯意之所發皆實矣。故欲誠其意者,必先緻其知也。知之理散見於物,欲緻其知,而使無有或蔽,必將天下事物之理窮究無遺,是非可否逐一透徹,斯知之本體無虧矣。故緻知在格物也。有明德、新民之責者,可不知所當先哉?”聖賢言修己治人之道,條目次序,無有明白顯著於此者。自修身以至明明德於天下,明德、新民之序也。自格物以至修身,知止、能得之序也。學者循其序而從事焉,以入道無難矣。

物格而後知至,知至而後意誠,意誠而後心正,心正而後身修,身修而後傢齊,傢齊而後國治,國治而後天下平。

此一節書,是孔子復說上文,以見明德、新民有遞至之效也。孔子曰:“古人之每事必有所先,而遞至於格物者,何哉?蓋物格則理之散見於事物者,窮究之無不盡,而後知之具於吾心者,推極之無所遺,而知無不至矣。”知至則明之所照不淆於善惡之辨,而後意之所發不介於真僞之間,而意可得而誠矣。意誠則私欲去,而天理常存,而後吾心虛靈之體無少偏倚,而常正矣。心正則防閑嚴而匪彝自遠,而後吾身舉動之間鹹歸軌度,而能修矣。身修則由己及人,而後一傢之中有所取法,而鹹遵約束,傢可得而齊矣。傢齊則由親及疏,而後一國之人有所則效,而群服政教,國可得而治矣。國治則由近及遠,而後天下之人有所觀感,而共遵王路,天下可得而平矣。”觀於此,而古人之遞有所先者,不益信哉!夫頌堯曰“欽明”,稱舜曰“浚哲”,可見格物緻知為修身之首務。必先剋明峻德,而後敦睦九族,平章百姓,協和萬邦。古帝王為治之道與此更無二理,誠為人君者所當究心矣。

自天子以至於庶人,壹是皆以修身為本,其本亂而末治者否矣。其所厚者薄,而其所薄者厚,未之有也。

此二節書,是孔子示人以修身為傢、國、天下之本,而反復警醒之也。孔子曰:“齊、治、均、平之化,皆本於修身;格緻、誠正之功,皆所以修身。是以上自天子,以下至於庶人,無論分、位之崇、卑,一切皆以修身為本,而況為人君者,為天下國傢所仰賴,其可不盡格緻、誠正之功,以立齊、治、均、平之本乎?以一身對天下、國、傢而言,則身為本,而傢、國、天下為末。若不能修身則本亂矣,而欲傢之齊、國之治、天下之平,是本亂而末治也,必無此理。以傢對天下、國而言,雖皆在所當愛,而厚薄之分則有差等。若不能修身以齊其傢,是恩義不逮於所親,所厚者薄矣。而欲國之治、天下之平,使德教加於四海,是其所厚者薄,而其所薄者厚,固理之必無者也。然則有天下、國、傢之責者,可不以知本為要務哉?”蓋大人之學,其功用極於九州之遠,而其根本不外建極之一身。端本及末,則約而有功。忘本逐末,則紛而寡效。聖人反復示之,意深且切矣。

用户评价

作為一名對曆史和傳統文化有濃厚興趣的業餘愛好者,我必須說,這套書的編排質量遠超我的預期。現在的齣版物,很多時候隻注重眼球效應,內容上的深度和廣度往往顧此失彼少。然而,這《日講》的簡體橫排設計,極大地提升瞭閱讀的舒適度。要知道,傳統的竪排對現代讀者來說,尤其是在需要頻繁對照注釋時,容易造成視覺疲勞。但它巧妙地解決瞭這個問題,使得閱讀的連貫性大大增強。更重要的是,注釋的詳實程度令人贊嘆。它不僅僅解釋瞭字麵意思,更挖掘瞭背後的文化語境和曆史淵源,這對於真正想要領會經典的精髓的人來說,價值是無可估量的。我尤其喜歡它在一些關鍵概念上的闡釋,那種層層遞進的邏輯推導,讓人不得不佩服古人的縝密思維。可以說,這是我近年來收到的最有價值的文化投資之一,值得反復品讀,常讀常新。

评分每次我把這套書擺在書架上,都有一種說不齣的踏實感。它不像那些熱門小說或暢銷書那樣追求即時滿足,而是提供瞭一種長期的精神滋養。我最喜歡的一點是,它展現瞭“學思結閤”的典範。康熙皇帝作為最高統治者,他研讀這些,目的絕不僅僅是學術研究,而是為瞭更好地治理國傢、約束自身。因此,書中的講解往往是極其務實和具有操作性的。它不像有些純理論的注疏那樣空泛,而是緊密結閤現實中的“日用之道”。閱讀時,我常常會停下來,思考這些幾百年前的論斷,在今天這個瞬息萬變的社會中,哪些依然適用,哪些需要我們做新的詮釋和拓展。這套書,不僅是對曆史的緻敬,更是對我們自身思維深度的挑戰和提升。它像一麵鏡子,映照齣我們內心的不足,也指引著我們前進的方嚮。

评分這套十冊的書籍,外觀設計雖然樸實,但內在的功力深厚。我特彆欣賞它在保持原汁原味與適應現代閱讀需求之間的微妙平衡。很多古籍的整理本,要麼是過度“現代化”而失瞭味道,要麼是過於保守而難以下口。這部《日講》顯然在兩者之間找到瞭一個絕佳的支點。它尊重瞭經典的權威性,但又用現代的排版和清晰的注釋,消除瞭閱讀的障礙。對於想深入研究儒學但又缺乏深厚古典功底的讀者而言,這簡直是福音。我個人覺得,它最大的貢獻在於“去神秘化”,讓那些原本高高在上的聖人之言,變得可以觸及、可以對話。它不再是供奉在神壇上的偶像,而是可以隨時取來討教的朋友。這種親近感,纔是真正促進學習和傳承的關鍵。

评分這本書拿到手裏,那種厚重感和墨香混閤在一起的觸感,瞬間把我拉迴瞭那個時代。我對古代經典一直抱有敬畏之心,但坦白說,很多時候直接啃原著會覺得有些晦澀難懂,尤其是對於日常閱讀習慣瞭現代白話的我來說。這部《日講》的齣現,簡直就是一座橋梁,連接瞭我們和那些古老的智慧。它不是簡單的翻譯,而是深入的講解,就像一位耐心的老師,一步步為你拆解那些看似高深的義理。看著那些細緻的注釋,我能想象齣康熙皇帝當年是如何在案前批閱、沉思的。這種“皇帝的視角”去看待經典,本身就提供瞭一個非常獨特的切入點。它讓我不再把這些經典僅僅視為曆史的遺跡,而是活生生的、可以指導當下生活的智慧結晶。閱讀的過程,與其說是學習,不如說是一種精神上的洗滌和沉澱。每一次翻開新的篇章,都像是在進行一次深入的自我對話,讓人對“修身、齊傢、治國、平天下”有瞭更具體的理解和感悟。

评分說實話,一開始我對“日講”這個概念並沒有太深的瞭解,以為它可能就是官方的解讀閤集,可能缺乏個性。但深入閱讀後纔發現,這套書的價值遠不止於此。它提供瞭一種極具體係化的學習路徑。我們都知道,《四書五經》內容龐雜,各自獨立又相互關聯,如何建立一個宏觀的認知框架是個難題。而這套書,正是提供瞭一個自上而下的導覽圖。它將繁復的理論分解成每日可消化的“份量”,非常適閤現代人碎片化的學習節奏。我嘗試著按照書中的建議,每天定時閱讀和思考,發現自己的心境確實沉靜瞭不少。那種被經典思想浸潤的感覺,是刷手機或看快餐文化難以比擬的。它教會你的不是簡單的知識點,而是一種看待世界、處理復雜人際關係的方法論,是內功的修煉。

评分注释基本等于没有,根本没花什么心思整理,中国书店当初出《长短经》时还算十分用心,注释精详,还配有译文,这套书简直就只是弄了个简体横排了事,没做任何加工。快递也慢的让人心惊,非常不满意的一次购物。

评分书很棒 经典 物流速度快

评分书很棒 经典 物流速度快

评分此用户未填写评价内容

评分此用户未填写评价内容

评分注释基本等于没有,根本没花什么心思整理,中国书店当初出《长短经》时还算十分用心,注释精详,还配有译文,这套书简直就只是弄了个简体横排了事,没做任何加工。快递也慢的让人心惊,非常不满意的一次购物。

评分此用户未填写评价内容

评分注释基本等于没有,根本没花什么心思整理,中国书店当初出《长短经》时还算十分用心,注释精详,还配有译文,这套书简直就只是弄了个简体横排了事,没做任何加工。快递也慢的让人心惊,非常不满意的一次购物。

评分书很棒 经典 物流速度快

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有

![宗镜录(全六册)一部书读懂全部佛学精要[宋]释延寿/著 历代*僧推崇倍至的 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12297876538/5a41a8b0N01815435.png)