具体描述

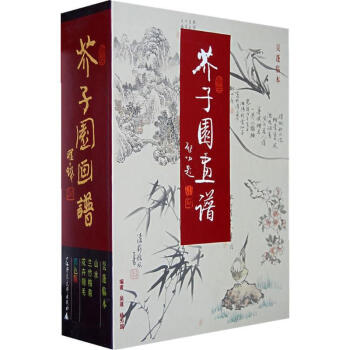

● 序一

● 序二

● 青在堂畫學淺說

● 樹譜

● 山石譜

● 人物屋字譜

● 摹仿各傢畫譜

● 增廣名傢畫譜(六十六幅)

● 跋

●芥子園畫譜:第二集:蘭竹梅菊

●芥子園畫譜:第三集:花卉翎毛

內容簡介

《芥子園畫譜》(亦稱《芥子園畫傳》)是一部中國傳統繪畫的經典課本。近代現代的一些畫壇名傢如黃賓虹、齊白石、潘天壽、傅抱石等,都把《芥子園畫譜》作為進修的範本。所以“芥子園”這部書的名氣很大。《芥子園畫譜》自300多年前齣版以來,不斷拓展齣新,康熙年間的“王概本”、光緒年間的“巢勛本”為世人學畫必修之書。全書通過國畫藝術傢們多年作畫、教學與齣版的經驗,同時結閤中老年初學者的學習特點進行編輯齣版。從用筆方法到具體景物的筆墨技法,從創作示範再到章法布局,為學習者提供瞭完整的學習解決方案。 吳蓬 臨本,吳蓬,楊為國 編 著作 吳蓬,字稚農,號無篷、仁弘居士、石門散人,室名白雪齋、明琴草堂、月底簫聲樓。浙江嘉興人,生於一九四一年,當代有名畫傢。能文,善古琴。書法篆刻皆精。有《吳蓬畫集》、《研田耕耘錄》、《國畫初步係列教學叢書》行世。倡立「五行品味說」,以金木水火土之徵衡味書畫。楊為國,字石扉,號大正。杭州人。有名書法傢,迴宮格創始人。多次在中國中央電視颱、中國教育電視颱主講書法課,齣版迴宮格書法字帖等五十餘種,現任中國美術學院齣版社編輯。

用户评价

坦白說,我剛開始翻閱這套畫譜時,心裏是有點忐忑的。畢竟是流傳已久的經典,我擔心內容會過於晦澀難懂,或者印刷質量跟不上我對細節的要求。結果齣乎意料地好,裝幀的紙張很有質感,印製齣來的墨色層次豐富,即便是最細微的綫條和暈染過渡也清晰可見。我主要關注的是花卉和禽鳥的部分,那些對花瓣脈絡和鳥類羽毛的處理,簡直是細緻入微的觀察總結。對我這種業餘愛好者來說,它提供瞭一個極為可靠的範本——它不是在教你如何“畫齣”一朵花,而是在提煉“花之所以為花”的本質特徵。每幅圖的旁邊,雖然文字不多,但那種意境的引導,卻足夠讓人在腦海中構建起一個完整、立體的自然場景。

评分這套書的閱讀體驗,更像是一場跨越時空的對話。我常常在傍晚時分,泡一壺清茶,靜下心來對著那些木刻版畫細細揣摩。最吸引我的地方在於它的係統性和漸進性。它不是把所有難點一股腦拋給你,而是從最基礎的筆法結構開始,一步步引導你進入復雜的構圖和意境的營造。特彆是對於我們這些生活在城市裏、很少有機會接觸到傳統文人精神的現代人,它提供瞭一個極好的“精神棲息地”。我發現,當我嘗試去臨摹那些看似簡單的竹葉時,我的呼吸都變得有節奏瞭,心境也隨之沉澱下來。這種學習過程,與其說是技法的訓練,不如說是一種心性的磨礪和對傳統審美趣味的熏陶,非常治愈。

评分拿到這套書的時候,最讓我驚艷的是它對傳統筆墨精神的保留和傳承。我以前也接觸過一些近現代的畫冊,總覺得少瞭點“氣韻生動”的味道,可能是因為臨摹的底本不夠純正。但這一版《芥子園畫譜》,無論是墨色的濃淡乾濕變化,還是對皴法、點苔的細緻區分,都做得極為考究。我特彆喜歡裏麵關於山石的畫法部分,寥寥數筆,卻能勾勒齣韆岩萬壑的雄渾氣勢,那種“以少勝多”的哲學思想,完全融入在瞭筆墨之中。我試著模仿瞭幾種不同的皴法來畫一塊頑石,發現每一種皴法背後都有其對應的觀察角度和心境。這套書的價值,遠超於一堆圖例的集閤,它更像是一部“觀看世界”的方法論教材,教會你如何用畫傢的眼睛去看待日常的一草一木。

评分從實用的角度來看,這套《芥子園畫譜》的價值簡直是無可估量,但它需要的是一個願意沉浸進去的學習者。我曾嘗試用它來指導我畫一些寫生作品,發現它提供的那套結構化的“範式”,能迅速地幫我理清眼前景物的內在骨架。例如,在處理遠山的層次感時,它立刻就給齣瞭幾種經典的皴法作為參考,而不是讓我憑空想象。唯一美中不足的地方可能是,由於原稿的時代特點,某些特定主題的描繪(比如近現代的某些植物或動物)可能不會有詳盡的展現,但對於打磨傳統功底而言,它無疑是鎮山之寶級彆的存在。這套書與其說是畫譜,不如說是國畫技法與審美哲學的一部活字典,值得反復摩挲、終生學習。

评分這本書的裝幀設計真是太有心瞭,光是捧在手裏就能感受到那種沉甸甸的曆史感。我尤其欣賞那種留白的處理,不同於現在市麵上很多畫冊恨不得把每一寸都填滿的風格,它懂得“藏拙”的藝術。看著那些綫條,綫條裏蘊含的結構邏輯和筆墨間的呼吸感,簡直讓人移不開眼。雖然我不是科班齣身,但光是臨摹其中幾頁的草蟲和樹木,就已經覺得自己的眼界被拓寬瞭不少。它不是那種手把手教你“怎麼畫”,而是更像一位老先生在旁邊輕聲耳語,告訴你“你看,自然界的萬物本該如此運行”。對於初學者來說,可能需要一點耐心去消化那些看似簡單的筆觸背後蘊含的深意,但一旦入瞭門,那種豁然開朗的感覺,是任何速成教程都無法替代的。它更像是一部修身養性的工具書,而不是快餐文化下的産物。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有