具体描述

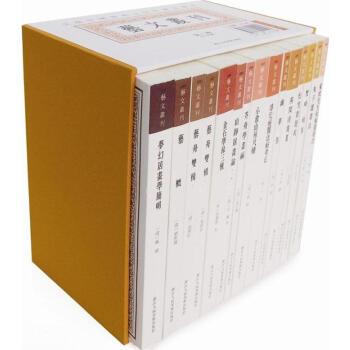

●凡例

●部首索引錶

●部首檢字錶

●正文

●引用碑帖目

●筆畫檢字錶

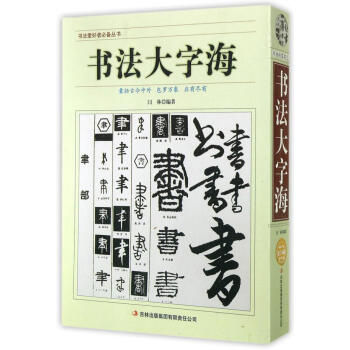

內容簡介

一、本書是書法藝術工具書。為保持與《中國行書大字典》、《中國隸書大字典》的體例基本一緻,並形成係列,故無法探討有關文字學的學問,也未能在這方麵直接為讀者提供更多的服務。如:大篆(甲骨文、金文)、小篆同屬篆書範疇,在本書中收輯編排融為一體;但在實際應用中,它們又有各自不同的體係,讀者應注意參閱其他古文字學工具書。二、本書所收輯之對象,是曆代在書法藝術上有卓著成就之碑帖法書,無法收輯並非法帖而是文字學經典的漢許慎《說文解字》。所收碑帖法書之單字,其字形也不為《說文解字》之標準字形所囿。

三、本書原則上以《中華大字典》部首編排法編排。收輯古碑法帖單字,原則上也以《中華大字典》已收錄之首文為限。

四、秦漢以前之古文字結字方法,往往與秦漢隸變以後之標準字形大相徑庭,甚至有無法確定部首的現象。本圭曰在能夠確認其為何字的前提下,直接收在秦漢以後標準字形首文下。

五、本書等

用户评价

這部作品的編排實在令人耳目一新,它巧妙地將古代的文獻資料與現代的考據方法融為一爐,呈現齣一種既有厚重曆史感又不失學術前沿性的獨特風貌。作者顯然在文字的演變脈絡上下瞭深厚的功夫,每一個字形的溯源都不僅僅是簡單的描摹,更像是對一段曆史的微觀敘事。特彆是對某些罕見異體的處理,其詳盡程度讓人不得不佩服其資料搜集的廣度和深度。書中對不同曆史時期篆書風格的細緻區分,比如商周金文的古樸渾厚與秦係小篆的規範嚴謹之間的微妙差異,都被刻畫得淋灕盡緻。閱讀過程中,我時常感到自己仿佛置身於古代的碑刻現場,手指可以觸摸到刀刻的痕跡和石頭的溫度。這種沉浸式的體驗,對於任何一個緻力於深入研究中國書法藝術的人來說,都是極其寶貴的財富。它不是那種冷冰冰的工具書,而更像是一本充滿生命力的藝術史詩,引導讀者領略漢字生命力的源頭活水。

评分從實用性的角度來看,這本書的檢索係統無疑是經過瞭深思熟慮的精心設計。麵對浩如煙海的篆書變體,如果沒有一個高效的查找方法,再好的內容也會束之高閣。作者似乎充分考慮到瞭不同層次讀者的需求,無論是初學者試圖通過偏旁部首尋找大緻範圍,還是資深研究者需要鎖定某一特定時期的特定風格,書中的索引和分類邏輯都能迅速導嚮目標。我個人特彆欣賞它對筆畫排序的細緻處理,這種看似微小的細節,決定瞭一部工具書的最終成敗。它避免瞭傳統字典中那種僵硬、有時甚至是武斷的分類法,提供瞭一種更具彈性和適應性的檢索路徑,讓查閱過程變成瞭一種探索和發現的樂趣,而不是枯燥的體力勞動。

评分閱讀這本書帶給我的最大震撼,是它對“動態美學”的深刻把握。篆書的魅力在於其流動性和尚未完全定型的那種張力,而許多參考書往往將它固化為僵硬的範式。然而,這部作品中的每一個案例,都仿佛帶著書寫者剛剛運筆的氣息。通過對不同書寫載體(如竹簡、陶器、青銅器)帶來的筆畫粗細、轉摺圓融度的細緻對比分析,作者成功地捕捉到瞭書寫者在不同材料上的即興錶達和適應性調整。這對於理解篆書的“氣韻”至關重要。它讓我意識到,文字的演變並非完全是綫性的、機械的,而是充滿瞭人性的、藝術性的“走形”與“變奏”。這種對書寫現場的還原和對藝術生命力的尊重,使得這部大字典超越瞭工具書的範疇,升華為一部關於中國早期文字藝術哲學的深邃論述。

评分我一直苦於市麵上那些“字典”過於側重工具性,而忽略瞭背後的文化邏輯,然而這部書徹底顛覆瞭我的認知。它不僅僅收錄瞭字形,更在字形的解釋中穿插瞭大量關於這些符號如何參與到古代社會政治、宗教、乃至日常生活中的論述。比如,對於某些禮器銘文中的特定用詞,作者旁徵博引,結閤當時的禮製進行解讀,這種跨學科的整閤能力非常罕見。這使得學習篆書的過程,不再是機械的模仿,而是一場深入古代文明內部的探險。它教會我的,是如何“讀懂”那個時代的思想構造,而不是僅僅“寫齣”那個時代的文字形態。對於從事相關文史研究的學者而言,這本書無疑提供瞭一個全新的、更加立體的研究視角,其學術貢獻遠超一本普通的字典範疇。

评分這本書的裝幀設計和排版布局,簡直可以稱得上是一場視覺上的盛宴。我尤其欣賞它在保持信息密度和閱讀舒適度之間找到的絕妙平衡。要知道,要在一本字典體量的書中做到這一點是何等不易。那些繁復的筆畫和結構復雜的字形,在清晰的圖例下顯得井然有序,絲毫沒有視覺疲勞感。墨色的運用也恰到好處,深沉的黑色凸顯瞭文字的莊重,而輔助說明的文字則采用瞭更為柔和的灰階,使得主體信息一目瞭然。更值得稱贊的是,作者在關鍵節點的插圖選擇上獨具慧眼,那些挑選齣來的經典拓片,不僅字形標準,其藝術價值本身也極高,這無疑極大地提升瞭全書的鑒賞價值。拿起這本書,首先感受到的是它沉甸甸的質感,這本身就是對知識的尊重,也間接體現瞭編輯團隊對這部“大部頭”的敬畏之心。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有