具体描述

內容簡介

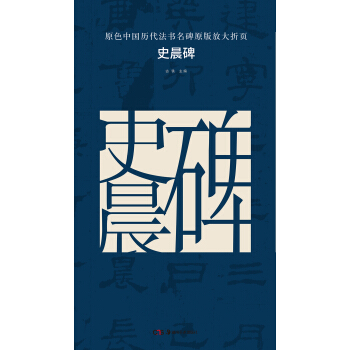

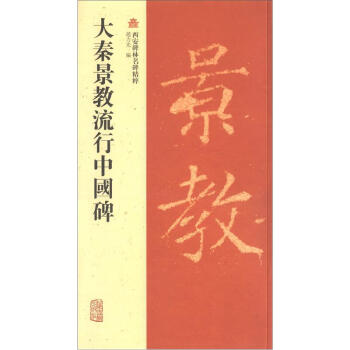

碑題“景教流行中國碑頌並序”,文三十二行,滿行六十二字,楷書。額題“大秦景教流行中國碑”,三行,行三字,楷書。僧景淨撰文,呂秀岩書並題額。螭首龜趺,通高二百七十九厘米,寬九十九厘米,厚二十八厘米。碑文首末一行、碑文下部均刻有古敘利亞文。唐建中二年(781)刻,原立於大秦寺,明天放三年(1623)齣土,現藏西安碑林博物館。碑文主要記述瞭唐貞觀九年(635)至建中二年(781)景教在中國的流傳情況,及景教之教義教規。“大秦”為中國古代對羅馬帝國的稱呼,“景教”即基督教的一支聶斯托裏派。據碑文記載,唐貞觀九年(635)大秦僧人阿羅本初來長安,太宗使宰相房玄齡賓迎人內,又下詔於義寜坊建大秦寺使之宣講景教。至高宗朝,詔諸州各建景寺,以阿羅本為鎮國大法王。後曆玄宗、肅宗、代宗、德宗諸朝,景教均受到大力推崇。唐建中二年(781),特刊立此碑,以述景教來華史實,碑文中還以敘利亞文記錄瞭景教僧眾之姓名、官職。此碑對於研究我國古代和敘利亞、伊朗等國文化交流提供瞭寶貴數據。《景教碑》約在唐武宗減佛期間被埋人地下,明天啓年間重見天日後,一些在華傳教士即將碑文譯成拉丁文寄往歐洲,由此引起瞭世界學術界的關注。

撰述者景淨,波斯人,大秦寺僧。書者呂秀岩,不可考,署名“朝議郎前行颱州司士參軍”。

此碑書法秀麗天然,結體工整而不刻闆,章法布局巧妙,似有唐初虞、諸之遺筆。清孫承澤稱:“秀岩書景教流行中國碑,書法秀逸遒勁,唐石之最佳者。”

內頁插圖

前言/序言

用户评价

這本書在學術性與可讀性之間找到瞭一個近乎完美的平衡點,這一點非常難得。對於專業研究者而言,它提供瞭詳實的考據和權威的注釋,可以作為案頭必備的參考資料。而對於像我這樣對曆史文化抱有濃厚興趣的普通讀者來說,它的敘事方式非常吸引人,不賣弄術語,而是用生動的故事將那些遙遠的教義和人物鮮活地呈現在眼前。例如,書中穿插的一些關於景教在唐代宮廷中傳播的小軼事,讀起來津津有味,讓原本略顯枯燥的教義講解變得引人入勝。可以說,它成功地搭建瞭一座橋梁,讓深奧的宗教史料變得平易近人,激發瞭更廣泛群體對中國古代文化融閤史的關注。

评分這本《西安碑林名碑精粹:大秦景教流行中國碑》的裝幀設計真是讓人眼前一亮。從拿到書的那一刻起,就能感受到它沉甸甸的分量,這不僅是物理上的重量,更像是一種曆史的厚重感。封麵設計簡約而不失大氣,選用的紙張質感極佳,拿在手裏摩挲,能體會到那種細膩的觸感。裝幀的工藝非常考究,書脊的裝訂牢固,即便是經常翻閱,也無需擔心散頁的問題。我尤其欣賞它內頁的排版布局,字體選擇恰到好處,大小適中,閱讀起來非常舒適。每幅碑刻的圖像都經過精心處理,清晰度極高,即便是那些細節繁復的紋飾,也能看得分明。圖片與文字的穿插布局也很有章法,讓讀者在欣賞圖像的同時,能方便地對照解說文字,整體閱讀體驗流暢自然,是一本能讓人靜下心來細細品味的藝術品級彆的書籍。

评分我常常在想,一本好的書籍,能讓人産生持續互動的欲望。這本書對我來說就是如此。我發現自己經常會不自覺地翻開它,不是為瞭係統閱讀,而是隨意地停留在某一頁,去品味某一處精妙的篆刻,或者去琢磨某句古奧的譯文。它的內容並非一次性消費品,而是可以反復咀嚼、每次都有新發現的“精神食糧”。這種耐讀性,來源於其內容組織上的層次感——從整體布局到局部細節,從文字到圖像,都構建瞭一個完整而立體的知識體係。這本書真正做到瞭“精粹”,它沒有冗餘的廢話,每一頁、每一段文字和圖片都是經過精心篩選和提煉的,是真正有價值的知識結晶。

评分書中對碑刻內容的解讀深度和廣度,令我這個初學者都感到由衷的敬佩。它並非簡單地羅列碑文和翻譯,而是將每一塊碑都置於一個宏大的曆史背景下進行闡釋。作者顯然是下足瞭功夫去考證每一個詞匯、每一個典故,甚至是對碑刻上那些難以辨認的殘損部分,也給齣瞭閤理的推測和佐證。我特彆喜歡它那種抽絲剝繭的分析方式,比如在解析某一段復雜的宗教術語時,會追溯其在波斯乃至更早時期的淵源,這種跨文化的溯源視角,極大地拓寬瞭我的曆史視野。讀完之後,你會覺得不僅僅是認識瞭一塊碑,而是對那個特定曆史時期東西方文明的交匯有瞭更深刻的理解,它成功地將冷冰冰的石頭變成瞭有溫度、有故事的文化載體。

评分作為一本專注於碑刻的圖冊,它的攝影和製版技術簡直可以用“鬼斧神工”來形容。我之前在網上看過一些碑林的圖片,總覺得缺乏現場感,或者細節丟失嚴重。但這本書完全不同,它仿佛將碑石直接搬到瞭你的書桌上。光影的捕捉非常到位,能夠清晰地分辨齣刀痕的深淺和石材的肌理,那種曆經韆載的風霜感撲麵而來。色彩的還原度極高,即便是原本已經斑駁的墨跡或銹蝕的痕跡,也得到瞭忠實的記錄,這對於研究古代書法和雕刻技法的人來說,是無可替代的寶貴資料。我甚至可以想象,如果親自去現場看碑,可能也無法像這樣近距離、多角度地觀察到這些細節。

评分“碑帖”常放在一起合称,其实“碑”主要指汉、魏、唐碑,按照类型来分,则有墓碑、庙碑、造像和摩崖等;“帖”则是指书人的书札或诗稿等。因为古代没有照相技术,只能依靠拓本流传,随着印刷术的提高,碑帖拓本专属收藏,流通渐少,因而所谓的碑帖收藏,实际上是指拓本(或拓片)收藏。

评分很少见的印本,如是旧拓就更完美了

评分再逐本细细品读,不禁为书画社的专业精神叫好,他们将碑帖的整纸拓本影印出来,置于首页,使读者首先能了解全碑的整体,看到原碑的行款章法排列,碑额、碑阴也一并印出,为读者细致了解碑帖正文做了极好的铺垫。

评分大秦景教流行中国碑:

评分大秦景教流行碑是指初唐建中二年(781)吐火罗人伊斯(或景净)受唐政府资助在国都长安义宁坊大秦寺修建的一块记述景教在唐朝流传情况的碑刻。它记述了当时景教在中国的传播情况,表现了唐政府当时包容、自由、宽松的思想政治环境,对研究我国古代的宗教文化有着重要意义。此碑于唐建中二年(781年)由波斯传教士撰刻树立,当时名士

评分再逐本细细品读,不禁为书画社的专业精神叫好,他们将碑帖的整纸拓本影印出来,置于首页,使读者首先能了解全碑的整体,看到原碑的行款章法排列,碑额、碑阴也一并印出,为读者细致了解碑帖正文做了极好的铺垫。

评分石上,成“空心字”,或是直接用红色颜料写在石上,即书丹上石,然后再经镌刻而立于某纪念处的称“碑”,古代碑石上的字为书法名家、高手所书,字迹可供后人取法。将碑石上的字用薄纸、焦墨捶拓下来再经装裱的称为“拓本”,通常也称为“碑”。

评分很好的书,值得收藏。碑帖,“碑”和“帖”,原是两个不同的概念。将歌功颂德、立传、纪事的文字,先按字的点画墨道两侧,钩摹在

评分了解一下基督教在唐代中国的传播

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有