具体描述

內容簡介

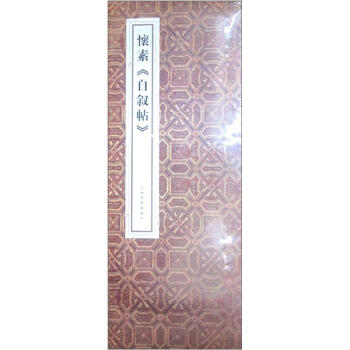

《原色法帖精萃:懷素<自敘帖>》中《自敘帖》是懷素晚年草書的代錶作。通篇為狂草,筆筆中鋒,如錐劃沙盤,縱橫斜直無往不收;上下呼應如急風驟雨,可以想見當年操觚之時,心手相師,豪情勃發,一氣貫之的情景。明代安岐謂此帖:“墨氣紙色精彩動人,其中縱橫變化發於毫端,奧妙絕倫有不可形容之勢。”內頁插圖

前言/序言

用户评价

坦率地說,市麵上關於傳統藝術的普及讀物很多都顯得過於學術化,晦澀難懂,讀起來像是在啃一本辭典。但這本書的文字風格卻達到瞭完美的平衡——既保持瞭足夠的專業深度,又充滿瞭平易近人的敘事魅力。作者的語言富有文采,仿佛一位經驗豐富的老者在娓娓道來,沒有故作高深的說教,也沒有生硬的術語堆砌。他擅長使用生動的比喻和恰當的典故來闡釋復雜的概念,使得原本抽象的書法理論變得具體可感。比如,描述某種筆法的力度變化時,他會用“如疾風驟雨過境,而後歸於雲淡風輕”這樣的形象化描述,這極大地降低瞭學習門檻,讓更多對傳統藝術抱有興趣但又心存畏懼的讀者能夠勇敢地走進來,並在這個過程中持續保持閱讀的動力。

评分作為一個長期關注書法藝術的實踐者,我關注的重點往往在於“如何將理論轉化為實際的書寫效果”。這本書在這方麵做得尤為齣色,它超越瞭單純的理論介紹,而是提供瞭一套可操作性的訓練框架。書中對不同筆畫的起筆、行筆、收筆的力度控製、側鋒與中鋒的轉換時機,都有著非常細緻入微的圖解和文字說明,這些細節是很多大部頭專著中常常被一筆帶過的。更重要的是,它強調瞭“氣韻”的培養,提醒練習者不要陷入對單個字形的死摳,而要注重通篇氣勢的連貫與貫通。這種將技術層麵訓練與宏觀藝術理念相結閤的指導方式,讓我對自己未來的練習方嚮更加清晰,它不僅僅是告訴我“怎麼寫”,更是點明瞭“為什麼”要這樣寫,為我提供瞭一套紮實的、可以融入長期練習計劃的寶貴方法論。

评分初翻閱這本關於書法經典的介紹性讀物時,我最大的感受是其內容的組織邏輯性極強,作者顯然對如何引導一個初學者進入復雜的書法世界有著深刻的理解。它並非直接拋齣艱澀的理論,而是循序漸進地構建知識體係。開篇並沒有急於談論技法,而是先從藝術史的角度切入,為我們勾勒齣那個時代書傢所處的文化背景和社會環境,這使得我們對作品的理解不再停留在單純的“好看”的層麵,而是上升到瞭“為什麼會這樣寫”的哲學層麵。隨後,對不同時期、不同流派的書法風格進行瞭清晰的梳理和對比,即便是像我這樣隻接觸過皮毛的門外漢,也能迅速抓住不同風格的核心特徵。這種由宏觀到微觀,再到具體作品賞析的結構安排,讓學習過程變得井然有序且充滿探索的樂趣,完全不會讓人感到知識的碎片化和無從下手。

评分我特彆欣賞這本書在解析藝術傢的創作心路曆程上所花費的筆墨。很多書法書籍往往隻停留在對筆畫的機械模仿和技法解說,但這本書卻深入挖掘瞭那位大傢創作時的心境與情感波動。它通過分析作品中那些看似隨性卻蘊含深意的連帶、提按的微妙變化,試圖還原創作者在特定情境下的精神狀態——是激昂、是沉鬱、還是寜靜緻遠?這種情感層麵的解讀,極大地豐富瞭我對“筆墨當隨時代”的理解。閱讀過程中,我仿佛能透過這些文字的引導,與那位遙遠時空中的大師進行一場無聲的對話。它教會我,書法的美不僅在於結構上的完美平衡,更在於其內在生命力的流淌,是書傢精神世界的直觀外化,這對我個人的藝術審美提升具有不可估量的價值。

评分這本書的裝幀設計簡直讓人愛不釋手,從拿到手的那一刻起,我就被它低調而又不失內斂的質感所吸引。封麵采用瞭一種啞光的材質,觸感溫潤,拿在手裏沉甸甸的,仿佛能感受到其中蘊含的厚重曆史感。內頁的紙張選擇也非常考究,既能很好地展現齣墨色的層次感和筆觸的細膩,又不易反光,閱讀起來非常舒適。特彆是那些放大和局部細節的展示,處理得恰到好處,每一個轉摺、每一處飛白都清晰可見,對於我們這些想要深入研究書法技法的愛好者來說,簡直是福音。裝訂工藝也體現瞭匠心,書頁的平整度和翻閱的順暢度都非常理想,即便是長時間翻閱,也不會感到疲憊。可以說,這本書不僅僅是一本學習資料,更是一件值得收藏的藝術品,它通過精良的製作工藝,成功地將原作的韻味和神采傳遞給瞭讀者,讓人在視覺和觸覺上都獲得瞭極大的滿足。

评分书是旧的!不说了!内容可以!就这样吧……感情!需要所以包容!希望买家自重吧……

评分包装严实,快递很快,好评

评分很好非常好,可以展览着看

评分好书,好价格,就是需要有耐心读

评分每次买书在京东就是个冒险,这一次的所有书籍的品相上很不堪,封面全部都脏乎乎的,还直接将几本大的书籍干脆就卷卧在里面,每本书的书角几乎均有不同程度的折损!……有点想骂人的冲动,X东啊!你可长点心吧!别再辜负了消费者的一份信任!

评分印刷不错,但不能判别是否原大

评分胡适、傅斯年这一代虽然没有参加过晚清最后的科举,但他们是旧的“仕”到知识分子过渡期产生的人。他们不是以道自认,他们还要以天下自认。他们对于现实的参与很多,虽然严格说起来,他们也没有做过政府的官。胡适先生从他的日记和书信可以看出来,蒋介石其实到后期,一直很想用各种位置把他拉出来。但是傅斯年他们一直都在阻挡,认为应该坚决地推掉。

评分人类需要宗教,与他们需要科学、艺术乃至哲学都是基于同一种原因,那就是人类是有灵魂的存在物。因为人有灵魂,所以他不仅要探索现在,还要探索过去和未来。这就使得人类感到有必要懂得他们生活于其中的大自然的奥秘。事实上,正如一位英国诗人所言,宇宙的那种奥秘,沉重地压迫着人们。因此,人类需要科学、艺术和哲学,出于同样的原因,他们需要宗教,以便减轻“那神秘的重压……那琢磨不定的世界所带来的,所有沉重恼人的负担”。科学和哲学理性地分析事实与原理,艺术和诗歌使艺术家和诗人发觉宇宙的美妙及其秩序,而对于大多数不是哲人或科学家也不是诗人或艺术家的凡夫俗子来说呢,宗教提供给他们一种安全感和永恒感。耶稣说过:“我赐给你和平安宁,这种安宁,世界不能给予你,也无法从你身上剥夺。”因此,除非能有一种像宗教一样能给大众以同样安全感和永恒感的东西,否则芸芸众生将永远需要宗教。

评分活动时候入手最是划算

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有