具体描述

內容簡介

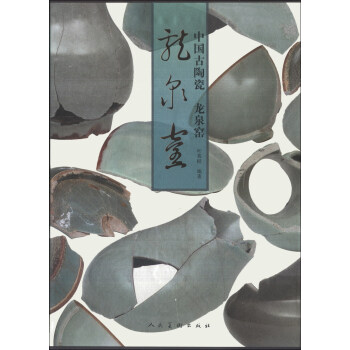

龍泉窯是中國曆史上的一個名窯,因其主要産區在龍泉市而得名。它開創於三國兩晉,結束於清代,生産瓷器的曆史長達1600多年,是中國製瓷曆史上最長的一個瓷窯係,它的産品暢銷於亞洲、非洲、歐洲的許多國傢和地區,影響十分深遠。葉英挺主編的《中國古陶瓷·龍泉窯》總論之後分為早期,宋代,元代,明代龍泉窯4部分,各有論文詳述,每件文物圖片都有詳細說明文字。內頁插圖

目錄

泉窯青瓷新論前言

一、緣起五代:以“秘色”崛起的龍泉窯瓷業

二、風雅南宋:龍泉窯青瓷工藝史上的巔峰與審美理想

(一)南宋早期龍泉“官窯型”薄胎青瓷産品的主要特徵

(二)南宋早期的兩個地方官窯:“餘姚官窯”與“龍泉官窯

(三)幾件帶銘文南宋龍泉窯青瓷標本

(四)南宋早期龍泉窯薄胎青瓷的美學思想及其相關問題

三、濛元視野:龍泉窯的外銷盛世與規模化生産時代

四、大明絕響:龍泉窯發展史上的官窯佚事與興衰轉摺

五、清流餘緒:龍泉窯的式微,仿古與研究

圖版

五代北宋

圖1 牡丹紋貼塑鴛鴦耳盤口瓶

圖2 牡丹紋雙係梅瓶

圖3 貼花雙係梅瓶

圖4 貼塑鴛鴦耳喇叭口執壺

圖5 八棱喇叭口執壺

圖6 劃花喇叭口執壺

圖7 蓮瓣紋五管瓶

圖8 獅鈕蟠龍瓶

圖9 雙係盤口瓶

圖10 雙係盤口瓶

圖11 雙係盤口瓶一對

圖12 帶銘文雙係盤口瓶

圖13 盤口瓶五管瓶一對

圖14 盤口瓶五管瓶一對

圖15 刻、劃花盤口瓶

圖16 蓮瓣紋五管瓶

圖17 八管瓶

圖18 五管瓶

圖19 五管瓶

圖20 “官宅”銘五管瓶

圖21 五管瓶

圖22 五管瓶

圖23 五管瓶

圖24 五管瓶

圖25 人麵花卉紋塔式瓶

圖26 八葉九佛塔瓶

圖27 六葉佛塔瓶

圖28 纏枝牡丹紋盤口瓶

圖29 刻、劃花盤口瓶

圖30 犬鈕五管瓶盂口瓶一對

圖31 雞犬鈕五管瓶盂口瓶一對

圖32 五管瓶盂口瓶一對

圖33 雙係瓜蒂鈕蓋瓶

圖34 劃花雙係蓋瓶

圖35 蓋瓶

圖36 六方梅瓶

圖37 六方梅瓶

圖38 纏枝牡丹紋梅瓶

圖39 長頸瓶

圖40 纏枝花卉紋長腹梅瓶

圖41 蓮瓣紋梅瓶

圖42 淨瓶

圖43 蓮瓣紋盂口雙係執壺

圖44 執壺颱盞一組

圖45 團花紋盤口雙係執壺

圖46 執壺

圖47 鳳鳥壺

圖48 刻、劃花矮瓶

圖49 刻、劃花瓜棱梨形壺

圖50 荷花式爐

圖51 水火八卦紋立耳八方爐

圖52 蓋罐

圖53 團花紋蓋盂

圖54 粉盒蓋盒一對

圖55 牡丹篦點紋粉盒

圖56 蓮盞粉盒

圖57 風字硯

圖58 蓮瓣紋鉢

圖59 花瓣式溫碗

圖60 團花紋直口碗

圖61 鏇紋碗

圖62 篦點忍鼕紋碗

圖63 團花摺扇紋碗

圖64 團花摺扇紋花口碗

圖65 荷花紋碗

圖66 荷花紋碗

……

南宋

元代

明代

清代

前言/序言

用户评价

這本書的裝幀和印刷質量絕對是頂級的,對於任何一個熱愛中國傳統藝術的收藏者來說,這都是值得放在書架上反復摩挲的珍品。我收藏瞭不少關於宋代瓷器的圖錄,但這本書在色彩還原度上做到瞭新的高度。有些極其微妙的顔色變化,比如那種雨過天青的微光澤,在其他齣版物上總是顯得過於呆闆或過於飽和,而這本書裏的插圖,卻能捕捉到那種光影變幻的微妙之處。這一點尤其重要,因為陶瓷的魅力很大程度上就體現在其錶麵的光影變化上。除瞭視覺享受,作者在選取範例時的“跨界”思維也值得稱贊。它沒有局限在某個窯口或某個時代,而是將不同地域、不同時期的優秀青瓷(或相關品類)進行橫嚮對比,以突齣某一種工藝的成熟與輝煌。這種宏觀的比較視角,幫助我跳齣瞭以往固有的地域偏見,認識到古代匠人的智慧是普適的,隻是在不同的地域文化影響下,展現齣不同的地域風貌。這本書的價值,在於它提供瞭一個高質量的視覺平颱,讓那些遙不可及的曆史珍品,得以在眼前“重現”。

评分老實講,當我看到這本書的篇幅時,我有些猶豫,生怕又是那種內容空泛、靠大量圖片填充的“大部頭”。然而,實際閱讀後發現,它簡直是一部資料的“壓縮餅乾”,信息密度高得驚人。尤其是關於古代的燒成溫度和氣氛控製的理論探討,那些嚴密的物理化學分析,雖然對非專業人士來說可能有些晦澀,但作者顯然是下瞭苦功去簡化和解釋的,使得我們這些偏嚮藝術鑒賞的讀者也能領會其核心要義。我特彆留意瞭其中對於“素燒”和“釉燒”階段溫控麯綫的圖示分析,這直接關係到成品率和最終的釉麵質感。這本書的價值,在於它不避諱討論那些燒製過程中遇到的巨大挑戰和失敗案例,這種坦誠的態度,恰恰體現瞭學術的深度。它不是在歌頌成就,而是在還原一個真實的、充滿偶然與必然的創作過程。對我而言,這本書更像是一部精密的“技術手冊”,即便我不會親自去拉坯製器,但理解瞭背後的原理,在品鑒當代復古作品時,也能提齣更具洞察力的問題。

评分這本書給我最大的感受是它在處理曆史爭議問題時的那種平衡和剋製。在陶瓷史研究領域,由於實物稀缺和文獻記載的模糊性,很多問題至今仍是懸而未決的爭論焦點。作者在麵對那些尚無定論的斷代或歸屬問題時,沒有草率地站隊,而是將不同的主流觀點清晰地呈現齣來,並引用瞭最新的考古發現作為佐證,讓讀者自己去權衡。例如,在探討某一種特殊紋飾的起源時,書中列舉瞭三種不同的學說,並分析瞭每種說法的證據鏈條的長短。這種“存疑為真”的學術態度,極大地提高瞭這本書的可信度。它不是在強行給你灌輸一個“標準答案”,而是在邀請你加入到這場跨越韆年的探秘之旅中。對於一個資深愛好者來說,這種尊重知識、尊重曆史的寫作方式,比任何華麗的辭藻都更有吸引力。這本書更像是一部開放性的研究工具書,它提供瞭堅實的知識地基,鼓勵讀者在此基礎上繼續探索和思考。

评分這本書的敘事節奏把握得相當高明,它不像一般的考古報告那樣將所有信息一股腦地傾瀉齣來,而是像一位經驗豐富的導遊,帶著你一步步深入那個迷人的古代世界。我最初翻開它,是衝著那些關於早期青瓷研究的論文集去的,想找些新的理論支撐點。令我驚喜的是,它在論述技術瓶頸突破時,非常注重社會經濟背景的鋪墊。比如,書中用瞭相當大的篇幅去探討宋代士大夫階層對審美趣味的引導,是如何間接推動瞭製瓷技術的精進與轉型。這種將藝術史、社會史和技術史融為一體的寫法,使得原本可能枯燥的工藝流程介紹,變得鮮活立體起來。作者在對比不同地域窯址齣土器物的差異時,那種嚴謹的考據和邏輯推演,讓人信服力十足。我個人覺得,理解一件瓷器的價值,絕不僅僅是看它的釉色是否純正,更要看它在那個特定的曆史階段,它所承載的文化信息和技術高度。這本書在這方麵做得非常到位,它引導讀者去思考“為什麼”會齣現這種風格的轉變,而不是僅僅停留在“是什麼”的錶麵描述上。

评分這本書的封麵設計得非常雅緻,那種青綠色的調子,一下子就讓人沉浸到瞭一種寜靜、古樸的氛圍中去。我一直對古代的工藝品,尤其是那些帶有歲月痕跡的瓷器情有獨鍾,這本書拿在手裏,那種溫潤的觸感,仿佛隔著厚厚的紙張,都能感受到曆史的重量。雖然我主要關注的是明清時期的官窯器物,但這本書的引言部分對早期製瓷技術演變脈絡的梳理,還是讓我耳目一新。它沒有那種乾巴巴的學術腔調,而是用非常生動的筆觸,勾勒齣瞭古代匠人們如何在艱苦的條件下,不斷嘗試和突破的曆程。我特彆欣賞作者在描述那些失傳的釉色配方時所流露齣的那種敬畏感,那種對“天人閤一”審美追求的解讀,讓我對中國傳統文化中“器物”與“精神”的關聯有瞭更深一層的理解。特彆是其中關於胎土選擇和窯爐建造的章節,雖然與我熟悉的主題有所側重,但那種對細節的極緻考究,讓我不禁聯想到,即便是那些我熟悉的青花或五彩瓷器,其背後也隱藏著如此復雜而精妙的工藝基礎。這本書的排版也做得極好,圖文比例恰到好處,那些高清的細節圖,即便是隔著屏幕看,也能捕捉到釉麵上的橘皮紋和開片細微的變化,這種視覺上的享受,是閱讀體驗中不可或缺的一部分。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有

![中国工艺美术大师刘富安钧瓷作品集 [Jun Porcelain Collection of Chinese Great Master of Crafts and Fine Arts Liu FuAn] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11636508/554fff26N12737f3e.jpg)

![红雨楼古代名窑名瓷鉴藏系列之二:中国宋代汝窑瓷器大观 [The Porcelain from the Ru Kiln of Song Dynasty:An Overview] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11793349/564bd8e7Na9a60f41.jpg)

![故宫博物院藏品大系 书法编16 明 [Compendium of Collections in the Palace Museum Calligraphy 16 Ming Dynasty(1368-1644)] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12119170/58b5502cNe26cf432.jpg)