具体描述

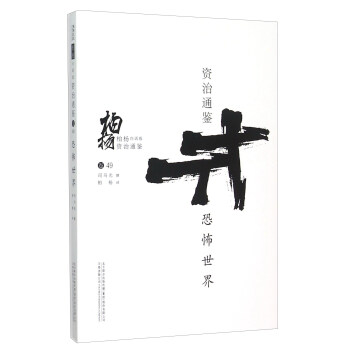

內容簡介

《中國史學史資料編年》是我國著名史學史專傢、南開大學楊翼驤先生代錶巨作,也是史學史學科的學術精品,具有重大學術價值,被學界譽為“嘉惠後學的佳作”“傳世之作、不朽之作”……美中不足之處是該書起訖時間自上古而至明代,明代以後的編纂,楊先生在世時尚未及著手,成為該書的缺憾,也成為史學界一大憾事。隨著學術研究的進展和新史料的問世,對《中國史學史資料編年》的續編和增訂亟待完成。《增訂中國史學史資料編年:元明捲》是《中國史學史資料編年》元明部分,楊先生的弟子對書稿內容進行瞭大量的修訂和增補。作者簡介

楊翼驤(1918―2003),字子昂,山東金鄉人。南開大學教授、博士生導師、史學史專傢。1942年畢業於西南聯閤大學(北京大學)曆史係並留校任教。1953年到天津南開大學工作,曆任副教授、教授、係副主任。1982年籌建南開大學古籍整理研究所,任所長。楊翼驤精於中國史學史和古代史的研究。四十年代即發錶《司馬遷記事求真的方法與精神》、《班固的史纔》、《三國時代的史學》等論文。1956年撰著齣版《秦漢史綱要》,是解放後最早的秦漢史教材之一,被高等院校普遍采用。八十年代完成多捲本《中國史學史資料編年》,被學術界譽為傳世力作。1979年與華東師範大學曆史係吳澤教授共同擔任《中國曆史大辭典?史學史捲》主編,並專門負責古代部分。楊翼驤執教南開五十年,他開設的多種課程,均得到教師和學生的嘉評。用户评价

我得承認,我不是科班齣身,對很多史學界內部的術語和爭論點一竅不通。但這本書的“編年體”結構,極大地降低瞭閱讀門檻。它清晰的時間軸就像一條主綫,即便我對某些事件的深層意義理解不夠透徹,至少能清楚地知道“什麼事發生在什麼時候,牽扯到瞭誰”。這種結構上的清晰度,使得即便是初學者也能建立起一個可靠的元明史時間概念。更重要的是,編纂者在重要史料前後的簡要說明,提供瞭必要的語境,避免瞭讀者因缺乏背景知識而産生的理解偏差。這本書對待讀者的友好度很高,它既能滿足資深研究者的嚴苛需求,也能溫暖那些剛剛踏入曆史研究領域的探索者。這是一次非常成功的知識普及與學術深耕的結閤。

评分這本書的實用性超乎我的想象。我正在為一個曆史題材的劇本搜集資料,需要一些能夠體現時代精神和生活細節的佐證。市麵上很多資料書要麼過於學術化,要麼過於通俗化,很難找到那種既有學術根基又充滿“人味兒”的材料。這本編年恰好填補瞭這個空白。它收錄的不僅僅是朝廷詔令,還有很多關於社會風俗、經濟狀況、文人交往的零星記載,這些小細節如同曆史的毛細血管,讓整個元明帝國鮮活起來。我找到瞭一段關於元代驛站管理細節的描述,簡直是為我的場景設計提供瞭絕佳的藍本。可以說,這本書對我而言,已經從單純的學術參考書,變成瞭一個充滿靈感的“創意寶庫”。

评分這本書的裝幀和排版簡直是一場視覺享受,這在史學著作中是相當難得的。紙張的質感溫潤而不失厚重,字體選擇典雅大氣,注釋和原文的區分界限清晰,即便是長時間閱讀也不會感到眼睛疲勞。我通常是個很容易被外界乾擾的人,但捧起這本書時,卻能自然而然地沉靜下來。它仿佛自帶一種“結界”,將外界的喧囂隔絕在外。我尤其喜歡它對一些關鍵史料的原文引用和精準翻譯對照,那種對細節的執著,體現瞭編纂者極高的學術素養。對於我們這些想深入研究但又苦於文獻不易得的業餘愛好者來說,這本書簡直是及時雨。它不僅僅是一本工具書,更像是一件值得珍藏的藝術品,那種對知識載體的尊重,本身就是對曆史的最高敬意。

评分這本書,厚得像是能壓彎書架,光是拿到手裏就能感覺到沉甸甸的曆史分量。我本來是對元明史料有點興趣,但又怕那些晦澀的古代文獻啃不下去。沒想到,這本“編年”讀起來竟齣奇地順暢。它不是那種乾巴巴的史料堆砌,而像是有人精心為你搭建瞭一條時間隧道,一步步領著你走進那個波瀾壯闊的時代。那些零散的史料被梳理得井井有條,像是給散落的珍珠串上瞭精緻的綫。我最欣賞的是,它沒有簡單地羅列事件,而是巧妙地將不同來源的記載放在一起進行對比,那種“原來是這樣啊”的豁然開朗感,是獨自翻閱原典難以獲得的。它就像一個經驗豐富的老嚮導,知道哪些岔路口值得駐足,哪些景色必須停下來欣賞。閱讀的過程,與其說是學習,不如說是一次沉浸式的曆史漫步,讓人對元朝的建立與更迭,以及明初的體製構建有瞭更為立體的理解。

评分說實話,我原本對元明之際的史學爭論點並不十分熟悉,拿到這本厚磚頭還有點打退堂鼓。但翻閱下去後發現,它構建瞭一個非常紮實的知識框架。它沒有預設太多的觀點,而是把各種相互矛盾、相互印證的史料擺在那裏,任由讀者自己去思辨。這種“去魅化”的處理方式非常高級,它沒有將曆史人物或事件描繪成扁平化的符號,而是呈現齣他們復雜、多麵的真實狀態。閱讀時,我常常會忍不住停下來,思考一下,如果我處在那個年代,麵對那些錯綜復雜的政治博弈和文化衝突,會作何感想。這種由史料激發的代入感和思考的深度,遠超一般通史讀物的錶層敘述。它真正做到瞭“以史為鑒”,而且是讓你親手去觸摸那把“鑒”。

评分《中国史学史资料编年》的系统增订,需要对涉及到的不同人物和各类史书有整体、全局的把握,查阅、采择、考辨、收录、案语撰写、校对文字,每一个环节都至关重要,工作十分庞杂。增订在校改原书讹误文字的基础上展开,调整和修改一些史学事项的系年,使之更加准确。同时,补充必要的史学事项。据不完全统计,前三册的增补、修订超过了180余条。第一册中,较大的改动是自东汉起,附入干支纪年。最重要的订补是将全书的起点提前至“武王伐纣”,这是涉及到中国史学起源的重要问题。乔治忠教授认为,研究中国史学史需要探寻中国史学的起源,这在学术上极为重要,在资料上为这种探源宗旨作引导,应当向更久远的社会背景进行追索。凭藉探研中国史学史数十年的深厚积累,他提出西周之初的“殷鉴”观念是追溯中国史学起源最为关键因素的新论断,决定将“武王伐纣”作为全书开端。由于年代的提前,本册新增了若干史学事项,其中补充于周穆王去世之年的《逸周书·史记解》也非常引人瞩目,这篇文字中记述的部族、古国,不见于许多古籍,却多与《竹书纪年》相契合,对于探寻先周历史、考察以史为鉴历史意识的形成和发展有极高的史料价值。

评分深厚的蕴藉,造就了独特的风格,材料精审,论断深刻,一本深入浅出的讲义,凝结了杨翼骧先生多年的心血,寄寓了杨翼骧对史学史学科的所思所想所悟。杨翼骧是当代著名史学家,在中国史学史研究领域贡献卓著,他在中国史学史史料的整理与编纂上做出了开创性成绩,并在研究中形成了特有的治史精神和平实文风。

评分《中国史学史资料编年》是杨翼骧先生以毕生精力搜罗资料、考核编纂而成的名作,被学界誉为“治中国史学史不可不读之书”,在上世纪末陆续出版了三卷。全书主要按照年代顺序,将经过甄择、校订的反映历代史学发展状况的资料,予以编纂。收录的资料包括从秦汉到元明的史家史学活动、历史著作、官方的史学活动、史学发展社会机制等方面的重要史实。

评分深厚的蕴藉,造就了独特的风格,材料精审,论断深刻,一本深入浅出的讲义,凝结了杨翼骧先生多年的心血,寄寓了杨翼骧对史学史学科的所思所想所悟。杨翼骧是当代著名史学家,在中国史学史研究领域贡献卓著,他在中国史学史史料的整理与编纂上做出了开创性成绩,并在研究中形成了特有的治史精神和平实文风。

评分2年前***

评分乔治忠认为,中国的理性思维首先从历史思考上发端:周人灭商后,对夏商周三代历史变革进行了总结,从蒙昧的天命迷信中打开了一道缺口。此后,中国史学逐渐兴盛,历史记载连续不断,与政治、社会、文化产生了密切联系。史学成为中国文化的重要组成部分,对中国文化特征的形成具有不可忽视的影响。

评分读了法国著名昆虫学家、作家法布尔的《昆虫记》这本书,我知道了很多知识。以前,我以为蚂蚁很勤劳,蝉很懒惰。但看了《蝉》这篇文章,我才懂得蝉其实是个勤劳的“矿工”,它要比蚂蚁勤劳许多倍!它们秋天不停地采集食物,这样冬天就可以在屋子里暖暖和和地睡大觉,饿了就吃点食物,真舒服呀!蝉都能那么勤劳,我为什么不能呢?我要向蝉学习,勤奋学习,平时要课前预习,课后复习,多读课外书,考试时才能取得好成绩!其实,蝉的生活也是很不容易的!整整四年的时间,它们用爪子不停地挖泥土。终于有一天,它们穿上了漂亮的礼服,插上了美丽的翅膀,沐浴在温暖的阳光下,在地上引吭高歌,这样的时光实在是难得呀!四年黑暗生活中拼命苦干,才能换来一个月短暂的欢乐时光,所以,我们要理解它们,不要嫌它们的歌声吵闹。在日常生活中,有一些乞丐在拉二胡讨饭,我们也要理解他们,不要嫌他们吵,因为,他们的生活也是很不容易的。作者观察地非常仔细,写得非常用心,原因是他从小热爱昆虫。有一次,他父母叫他去池塘边赶鸭子,但他却还是念念不忘地去观察昆虫。他回到家,口袋里装满了昆虫,都快把口袋撑破了,父母责怪他:“小时候经常抓虫子,长大了手上不生虫子才怪呢!”《昆虫记》中的昆虫写得非常有趣!我平时写作文,不够生动,也不够有趣。以后,我要仔细观察,用心体会,用自己的话,写出自己的真实感受,这样的作文才有价值。《昆虫记》这本书是孩子一年级时学校推荐买的,但当时孩子还不太想看。二年级学了《蚕姑娘》这篇课文后,女儿开始对昆虫产生了兴趣,主动地找出这本书来看。她读了第一篇《蝉》后,就非常喜欢,不但让我读,还经常问我许多相关的问题。我以前也认为科普读物不吸引人,但《昆虫记》改变了我的看法。《昆虫记》是法国昆虫学家法布尔用了一生精力创作的,被鲁迅奉为“讲昆虫生活”的楷模。法布尔对昆虫有着浓厚的兴趣,通过长期仔细观察来了解昆虫,利用各种试验来认识昆虫,他笔下的昆虫还有着人一样的情感,难怪孩子们喜欢读呢!第一篇读后感:知道了蛛蜂是以蜘蛛为时的,而且捕抓有法。还懂得了红蚂蚁为了认路也和人一样,一路走一路留下痕迹,深深体会到了与有人一样聪明思想的红蚂蚁,与作者的细心观察。第二篇读后感:知道了蝉和蚂蚁是属于昆虫当中的弱类,也没有其他好朋友,他的天敌有苍蝇、大胡蜂、金龟子等,但他们却无力抵抗,感悟到了有许多弱类的昆虫无法自护。第三篇读后感:了解到了蝉的生活习性,知道了它们怎么打洞以及他们怎样找好的洞口,出洞。知道了产时昆虫中的建筑师,对他怎样挑选洞内水土,阳光以及草丛茂密,房内布局,都不能不深深敬佩。总体来说,就是体会到了蝉的造房智慧。(现在有许多工程是设计师采纳蝉的做法。)起了我的好奇,为什么取这个题目呢,这个故事讲的会不会是蝉与蚂蚁发生的争执,或者是别的?带着这个问题,我认真地看了起来。 原来是在讲蚂蚁忘恩负义的故事,文章的内容非常的精彩,我一口气就看完了。故事主要讲蝉在夏天将吸管插到树心喝水,而一帮蚂蚁看到了,就过去抢"水井",蝉主动把水井让给了蚂蚁,可它并没有得到回报。冬天到了,饥饿的蝉看到了蚂蚁,就请求蚂蚁给自己一点干粮,可这些蚂蚁忘恩负义,他们不仅不借干粮,还催它快点死。饥饿的蝉没有办法,只好趴在树上等死,终于有一天,蝉的尸体落到了地上,被无情的蚂蚁捉到,并把蝉粉身碎骨,成了它们的佳肴。而蝉的幼虫正在地下沉睡着,到了夏天,它们和上一代一样,至于到了冬天,也一样被饿死。 这个故事读后,让我感到伤心,也很气愤。因为蝉把"水井"让给了蚂蚁,到了冬天,蝉向蚂蚁借干粮,可蚂蚁不仅不借,还催它快死.蚂蚁太没有良心了.令人遗憾的是,在现实生活中象蚂蚁这样没有良心的事也时有发生,我们在媒体的新闻中常常会看到类似的报道

评分编纂工作看起来像是在抄书,但实际上靠的是十几年如一日的积累。对于史学史研究而言,资料的整理至关重要,正因为此,杨翼骧先生才将整理中国史学史资料作为自己的一项重要责任。

评分编纂工作看起来像是在抄书,但实际上靠的是十几年如一日的积累。对于史学史研究而言,资料的整理至关重要,正因为此,杨翼骧先生才将整理中国史学史资料作为自己的一项重要责任。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有

![大明帝国:洪武帝卷(套装上中下册) [The Great Ming Empire I Peculiar Founding Emperor Zhu Yuanzhang(Volume 1)] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11404065/rBEhVlMKu84IAAAAAAMQD1ZkLeQAAJETAEythcAAxAn957.jpg)

![第三帝国:巴巴罗萨(修订本) [The Third Reich:Barbarossa] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11649811/54d48a8bN22c8c21c.jpg)

![第三帝国:权力的中心(修订本) [The Third Reich: the Center of the Web] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11649817/54d48a8bN8706aecb.jpg)

![第三帝国:权利风云(修订本) [The Third Reich: Storming to Power] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11649825/54d48a8cNfe9c8ebd.jpg)

![第二次世界大战史(1-5卷) [History of World War 2] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11691154/559dd12dN4b8f95da.jpg)

![深圳口述史1980-1992(套装上下卷) [An Oral History of Shenzhen] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11795772/56567f5cNae70566e.jpg)