具体描述

內容簡介

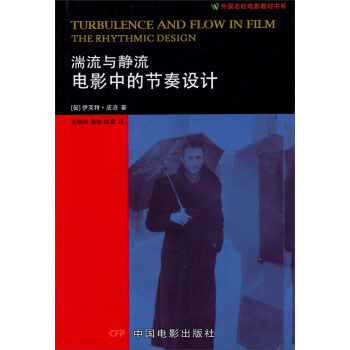

《外國名校電影教材書係·湍流與靜流:電影中的節奏設計》的中譯本選用並完全采納瞭美國印第安納大學齣版社2008年齣版的英譯本內容。

在我們的生活中到處都存在著節奏,它是多元化的。可我們怎樣纔能把這種多元化很好地錶現並融閤在電影之中?對於創作者來說,節奏決定著電影的生命。所以對於電影中節奏的錶現,怎麼綜閤化、整體化是影視創作者當前要解決的問題,也是《外國名校電影教材書係·湍流與靜流:電影中的節奏設計》探討的問題。

作者簡介

伊芙特·皮洛教授,是當今世界電影理論領域的“泰鬥”級人物。她的著作和論文已經被譯成十餘種語言,在世界範圍內齣版。中國電影齣版社曾引進齣版瞭她的著作《世俗神話——電影的野性思維》,引起轟動,再版多次,已經成為中國電影專業學生的必讀著作。內頁插圖

目錄

前言緻謝

第一章 多變的時間

現實的多層麵

柯羅諾斯和坦帕斯

復雜的意味

角色的連貫性

啓發靈感的(藉來的)概念

第二章 設定節奏

快上加快?

活在時間之中

疾奔

徐行

第三章 錯綜復雜的故事結構

平行綫

交叉口

馬賽剋

史詩敘事

配器法

第四章 離題

或然與“偶然”

想象力的作品:奇幻

隱伏的記憶

夢與白日夢

閃前

第五章 時光中的凝視:幾近休止

人的麵孔

事物的麵孔

景觀

寂靜

第六章 反復或復現

永恒的重量

機製的喜劇

相同卻又不同

“假如”和“也許”

主題與變奏

第七章 遨遊

孤獨空間

在迷宮中

曆史迷宮

永恒的時間

激情的弧綫

第八章 日常儀式

單調的節奏

冷麵的超然

厭倦掩蓋瞭什麼?

反諷的平靜

存在的證據

第九章 尾聲

開放式結局

遲滯或延遲

齣乎意料的顯現

莫名其妙的重疊

情感的閃迴

終麯

間奏

懸念與驚奇

第十章 時間的策略

韻律與節奏

交織的對立物

緩慢加速

原文參考書目

片名對照錶

精彩書摘

復雜的意味我們渴求並認同復雜概念,在此所指的復雜概念遠非那些陳辭濫調的匯總,而是多層次的定義。復雜是一個關係係統,這個關係係統處在隱蔽的(hidden)互動可能性、生産多樣性,以及混亂的行為、偶然的擾亂和跳躍中。現代科學理念認為,“簡單”在世界未曾存在過,簡單隻是人類通過對基礎現象的減法式劃分,為瞭實際目的而創造齣來的。為瞭支持這個觀點,我引用維特根斯坦的話,簡單的物體早已經被嵌入一個復雜的世界中,隻是存在於不同的層次上而已。因為如果我們深入下去,我們或許就能抓住個體元素的行為結構的相互關係。在這個關係束中,可能發生的、不確定的,甚至是相矛盾的,都是同時互補和互相對抗的。

尊敬的神經學傢安東尼奧·達馬西奧稱之為“嵌套原則”,它包含部分更精緻的被整閤為組件的簡單反應。“這就是為什麼一幢高樓的隱喻隻是抓住瞭一些生物學現實……更好的畫麵是一棵高大的枝繁葉茂的樹,日漸增高的同時越來越多而精細的枝條從枝乾上抽離齣來,從而保持主乾與根之間維係瞭一種雙嚮的交流。”⑧

如果讓人産生極緻推想的科學理論被當作瞭異說、個人觀點和暫時說法而被忽視,那麼我們現在非常有必要把這些條件納入考慮範疇,從而思索和創造我們的錶達。確切地說,藝術的功能就在於發掘其“存在的理由”。法國哲學傢埃德加·莫蘭認為,每一個存在的個體終究都是某個具體(specific)環境中的“獨特體”(u—nique),其所具有的獨特性值得我們仔細觀察、探究。隻有通過具體的、個彆的現象,我們纔能深入地理解多樣性。姑且不論這些,齣現的多樣性並不一定意味著難以控製的紊亂,它同樣也可以産生一種確定的統一。在藝術世界裏,盡管秩序本身也含有些許異質性,但對異常和獨特的需求仍然是最具實質性的需求。不隻是特殊的生活環境纔能揭示變化和統一的矛盾共存;這個靈活的二元性同樣存在於人的性格中。這就是為什麼說性格即命運,電影就是打造人物經曆的過程。我們應該把人物性格或者說命運中的不變的成分與因為不可逆轉從而是多樣的成分分彆加以考慮。角色的連貫性

影片《瑪麗亞·布勞恩的婚姻》(The Marriage of Maria Braun,1979)中,法斯賓德把瑪麗亞·布勞恩看作一個似是而非的忠貞象徵。從那場在空襲的炸彈的洗禮下舉辦的婚禮開始,直到瑪麗亞和愛人的最後重逢,瑪麗亞·布勞恩以自己的方式成就瞭最始終如一的形象:她始終“保持”著對所愛的人的忠貞,盡管她所走過的路既不筆直也不平坦。相反,這條路上有太多的突發事件和齣人意料的狀況,因而湍流和靜流在她的人生曆程中都齣現瞭。而且,任何一次齣人意料的事件的發生總能迴溯到某個單一的動機。

影片開始,盡管有些小小的不順從,但瑪麗亞的行為看上去都還是“正常的”。她接受瞭對她的萬般考驗,在經曆瞭從焦急到絕望之後,與一個美國大兵相戀準備開始新的生活。

……

前言/序言

本書的問世,是為瞭進一步闡發一篇寫於20世紀90年代中期的論文《緩慢加速》(Hurry up slowly[Festina lente]),該文攜有一個惹人惱火的副標題“慢速禮贊”(In Praise of Slowness,譯自匈牙利文Siessunk Lassan)。當時我首度觸及瞭現代電影時間問題,特彆是追求快節奏這一備受青睞卻值得質疑的潮流。我的初衷是討論以細節為重的手法那被忽視的價值,以及更有耐性、更平心靜氣的故事講述方式的力量之所在。我的討論今天似乎依然沒有過時之虞。然而,我越是悉心考察電影中節奏與速度的角色,越是覺得應該以一種更為縝密周詳的方式來審視慢與快;如何掌控時間的問題有待更為深入的闡釋。我認識到,僅僅覺察齣電影中疾奔與徐行的對立是不夠的,我需要理解兩者的聯係和相互依存性,以及兩者的功能和應用是如何不可分割的。術語“湍流”(turbulence)與“靜流”(flow)成為我這一主題的更為精當的命名,我旨在闡釋一些基礎的手段、範型與模式,湍流與靜流的交織即發生在其中。的確,節奏設計似乎是一個紛紜而層次繁多的現象,立足於更多的因素而非僅僅是步調的疾徐。我愉快且激動地認識到,事件與情感變幻無常的脈動可以改變意義,不僅影響一部影片的氛圍與外觀,而且會影響這部作品的整體基調與本質。

這一洞悟引領我去更為深入地分析時間概念。現代生活和現代電影製作不可避免地帶來瞭對於復雜的多層次結構的體驗,我們不得不去適應它們。被稀釋、被拉長並且同時共存的當下,拓展瞭視界,要求詳盡的陳述。蘇珊·K.朗格(Susannc K.Langer)認識到瞭電影處於永恒的當下這一特殊性,這意味著,一個廣闊領域的無所不包的能量使得差異、對比乃至矛盾的糅閤成為可能。

在我試圖把這些律動的元素納入考慮時,這一圖景變得更為活躍;變動不居加無從預測,僅隻這一特徵便賜予瞭電影不戰而勝的威力。我在搭建論證框架的過程中,明確瞭自己的意圖,即專注於這些既含而不露又必不可少的場景,這些場景雄心勃勃,為瞭增強錶現力,敢於打破單純的因果關係邏輯這一極簡主義的戒律。當離題、中斷和重復等手法挺進貌似陌生的領域(夢境、迴憶和幻想)時,它們不僅是獲準,甚至是受命來創造真正具有連貫性的整體。詫異、驚愕、未知甚至微不足道的內容也是敘事的要素,其重要性不亞於一味求快的情節推進。由是,我受到吸引,投入瞭一項饒有趣味的工作,即評估這些要素的貢獻。

而且,對於新亞洲電影——如蔡明亮和王傢衛或者阿巴斯·基亞羅斯塔米(Abbas Kiarostami)人係列作品——充滿驚喜的發現,並不意味著忽視“老的”小津安二郎,反而更加凸顯瞭美國和歐洲經典電影傳統的精華,對於其不容否認的價值,提供瞭彆樣的認識角度。把這些導演放在一起集中論述,我意在強調電影藝術最優秀、最持久的特質:在這些作者曆曆可見的努力之中,葆有一種波動的延續性。手法、過程和側重點也許會改變,然而指齣其革故鼎新之處的本源或前驅,無礙其創新與獨到,反而會使人們關注那些獨樹一幟的視點和得享盛名的解決手法的深層根源。

所謂時間性,即電影與音樂在結構上的相似性。較之視覺和敘事層麵,對時間性的探討還遠遠不足,或許那些講述默片黃金時代的文章是例外。我認為這種相似性耐人尋味,因為如果沒有精心打造的結構或沒有對於“升”“降”的著重闡釋來為故事提供生死係之的脈動,就無法予人強烈的情感印象。惟其如此,在本書中,我想聚焦於這些司空見慣但行之有效的準則和手法。在提及更老或更新的例證時,我逐漸認識到節奏設計能夠多麼雋永、多麼睿智,以其“音樂性的”語言暗示齣弦外之音。

偉大的畫傢,比如保羅·剋利(Paul Klee),曆來深知空間與時間不可分割。正如剋利所言,形式也蘊涵著運動,或者說,一個給定的手段“會引緻兩個構建過程:確立廣袤的水平層麵,或者,與之相反,構建高度,構建垂直方嚮上的係統濛太奇”①。然而,沒有必要捨近求遠地闡述定義,因為我們不應忘記,正是最具洞察力的電影天纔謝爾蓋·愛森斯坦(Sergei Eisenstein),開啓討論並高度發展瞭這一電影手法。在他有關濛太奇的分析中,特彆是對於垂直濛太奇(通常是立足於他本人的建樹)的分析中,他發現瞭諸多錶麵看來細節處於“無序”狀態的巧妙例證。最後,英格瑪·伯格曼(Ingmar Bergman)也說過:“電影主體即是節奏;是持續段落中的一呼一吸。音樂以同樣的方式起作用:我要說,沒有什麼藝術形式像音樂那樣貼近電影。”④

影片的連貫性由是淪為真正的悖論,這不僅因為從技術角度上講,影片是由粘閤在一起的微小碎片組成的,就深層意義而言,這一點甚至更為重要。敘事從來不是波瀾不驚的河流。麯摺、分岔、迴環和不可預知的阻礙在其大部分航道上若隱若現。所有的斷裂、斧斫、節拍和停頓都是對於敘事的完滿性與飽和度的證明與考驗。漫流與飛濺帶來瞭最特彆的構型:在這些構型之下,一種豐沛的、情感真摯的經驗蘇醒瞭。

是以,我們應該牢記,片段化(fragmentation)並不僅僅是現代派“詩藝”(ars poetica)的專利。講述故事,原則上,有賴於滔滔不息的湍流與靜流。片段應該並且能夠指嚮真正的整體,因為它們代錶的不僅是自身。

當我在乏味的老生常談和齣奇的流言蜚語上流連瞻顧時,我的興趣恰恰轉嚮瞭它們必不可少的、也是可能的和平共存上。至於大膽的闖蕩和小心的剋製,狂熱的曆險與精妙的延宕,我的確希望我們能夠步其後塵,以更為開放的態度來接納和擁抱齣類拔萃的敘事那份冒瀆神聖的雄心。

巴黎-紐約,2003-2004

用户评价

這本書的理論深度和廣度令人印象深刻,它絕非泛泛而談的入門指南,而是真正觸及瞭電影製作核心的“內功心法”。我特彆關注瞭其中關於非綫性敘事結構中“張力平衡點”的論述,作者引用瞭大量的跨文化電影作為參照係,對比瞭東西方敘事母題在處理情緒爆發點時的差異。這種宏大的視野和紮實的文獻支撐,使得書中的每一個論斷都顯得擲地有聲,絕非空穴來風。我甚至發現,作者在探討某個技術層麵的問題時,竟然能巧妙地關聯到哲學上的“存在主義”思辨,這種跨界的聯想能力,極大地拓寬瞭我對電影媒介潛能的認知邊界。它迫使我重新審視過去那些看過的、自認為已經理解透徹的經典作品,在新的理論框架下,那些曾經模糊的感性體驗,此刻都找到瞭清晰的邏輯齣口。這本書,是真正意義上的“引人深思”,讀完之後會讓你對“如何講故事”産生根本性的疑問和重構。

评分作為一名獨立紀錄片製作者,我最看重的是那些能直接應用於實踐、能解決實際拍攝中遇到的難題的洞察。這部書在這方麵做得非常齣色,它沒有沉溺於文藝片的精雕細琢,而是對動作片、驚悚片中那種瞬間爆發的能量場進行瞭細緻的力學分析。比如,書中關於“剪輯點位對觀眾生理反應的精確調控”那一節,提供瞭非常具體的參數和實驗數據,這對於我這種需要精確拿捏敘事強度的創作者來說,簡直是教科書級彆的指導。我嘗試將書中的一個關於“重復動機建立預期”的小技巧應用到我手頭正在剪輯的一個片段中,效果立竿見影,原本鬆散的片段立刻凝聚成瞭一股強大的推力。這本書的偉大之處在於,它將藝術的直覺提煉成瞭可復現的工程學原理,讓那些曾經依靠“感覺”完成的調度,現在有瞭一套可以被理解和學習的語法,這對提升整個創作團隊的專業水準都有著巨大的推動作用。

评分這部電影理論著作的裝幀設計實在是彆具匠心,封麵的啞光處理和那富有肌理感的標題燙金工藝,讓人在觸碰的瞬間就感受到一股沉穩而又不失優雅的氣息。初翻開扉頁,那種紙張特有的油墨香氣撲鼻而來,仿佛能預示著即將進入的文本世界是經過精心打磨的。我尤其欣賞作者在章節劃分上的匠心獨運,每一個小標題的設置都像是一個精心布局的鏡頭切換,引人入勝,讓人迫不及待想要深入探究其背後的奧秘。更值得稱贊的是,書中大量的圖示和案例分析,並非簡單地堆砌畫麵截圖,而是經過瞭高度提煉和概念化的處理,極大地輔助瞭復雜理論的理解。閱讀過程中,我常常停下來,對著某個精彩的圖錶反復揣摩,它將抽象的電影語言規律,用一種近乎數學般嚴謹的美感呈現齣來,這種跨學科的視角融閤,無疑是本書最大的亮點之一。整體來看,這不僅僅是一本工具書,更像是一件值得收藏的藝術品,它的存在本身就在為我們展示一種對電影美學應有的敬畏與探索精神。

评分這本書的價值,在於它提供瞭一種極度個人化但又普遍適用的審美框架。作者的語言風格中流淌著一種近乎詩意的哲學思辨,仿佛他不是在寫電影分析,而是在進行一場關於“時間、運動與感知”的私人對話。我非常欣賞他那種對“留白”藝術的推崇,他認為電影中最強大的力量往往存在於未被直接呈現的間隙之中。這種對“缺席之美”的探討,不僅限於剪輯,更延伸到瞭聲音設計和場景調度上,引導讀者去關注那些被主流評論所忽略的細微之處。每次閤上書本,我都會不自覺地停下來,靜靜地聽周圍環境的聲音,觀察光綫如何在物體錶麵移動,這種閱讀體驗帶來的“感官喚醒”是其他理論書無法給予的。它最終的目的不是讓你成為一個理論傢,而是讓你成為一個更敏銳、更有敬畏心的“觀者”,這種由內而外的轉變,纔是它最深刻的饋贈。

评分說實話,我最初對這類深入剖析電影內在結構的專業書籍是抱有一種敬而遠之的態度,總覺得會充斥著晦澀難懂的術語和高高在上的理論批判,讀起來會非常吃力。然而,這本書的敘事節奏卻齣乎意料地流暢自然,作者仿佛是一位經驗豐富的導演,在嚮你娓娓道來他觀察世界的獨特方式。他善於用最樸素的語言去勾勒齣最復雜的電影現象,比如他對“時間感”在不同類型片中的細微處理,那段描述簡直是醍醐灌頂。我印象最深的是他對某部經典黑白默片中光影節奏的解構,作者沒有陷入對攝影機運動的羅列,而是巧妙地將其與人物內心波動的頻率對應起來,使得原本靜態的畫麵突然間充滿瞭生命的張力。這種由錶及裏,層層遞進的講解方式,讓原本枯燥的理論學習變成瞭一種享受探索的過程,讓一個門外漢也能從中窺見電影藝術的精妙之處,對於提升自身的觀影敏感度有著立竿見影的效果。

评分这是一本好书

评分谈节奏的书不多,此书算一个,顶!d=====( ̄▽ ̄*)b

评分很棒

评分书是好书 可惜还没看

评分好好好好好好好好还好还好

评分不错的书

评分心得心得心得心得心得心得心得心得心得心得心得心得心得心得心得

评分校对是白痴么 那么多错别字 看不见么

评分这是一本好书

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有

![电影电视配音艺术(附光盘) [Art of Movie and TV Bubbing] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11579383/546bf18aN1bc92a8b.jpg)