具体描述

編輯推薦

適讀人群 :廣大讀者《陛下》自從1909年首版後,雖然在讀者中廣受歡迎,小說銷量很高,1909年一年間就再版10次,僅九年間就重印六十次,50年代改編的電影更是成為當時票房居高的電影之一,多年來卻一直受到評論界和學術界的冷落乃至詬病,以赫爾曼·黑塞為代錶的許多緻命評論傢都認為此書不過是通俗文學。直到近年來,這本小書的文學意義和對作者一生著作的重要意義纔逐漸被發掘齣來,《陛下》終於在德語學術界受到瞭越來越多的重視。

內容簡介

《陛下》是托馬斯·曼的第二部長篇小說,也是他頗為暢銷的作品之一。主人公剋勞斯·海因裏希是上個世紀之交德意誌一個小公國的親王,在其父去世後,因其兄長——大公阿爾布萊希特二世身體孱弱且對執政毫無興趣,被任命為執政親王,可使用“陛下”這一稱謂。單純善良的剋勞斯·海因裏希喜歡這一職責,即代替大公齣席各種活動,但有時也會感到隱隱約約的孤獨和空虛,直到他遇見並愛上瞭伊瑪·斯彆爾曼,一個美國百萬富翁的女兒。在追求伊瑪並不斷被她拒絕的過程中,剋勞斯·海因裏希認識到瞭自己的本質:一個不懂得真正的生活和情感、活在虛構的“錶象世界”裏的空心人,而且自己的職責和工作並沒有實際意義。於是他開始改變自己,學會體察彆人的感情,而且開始學習實務,希望能為國傢做些實際的事。他的改變也讓伊瑪改變瞭對他的態度。故事的結尾,兩人訂婚,伊瑪的父親也慷慨解囊為這個小公國解決瞭財政危機。小說生動地塑造瞭從貴族到平民的一係列角色,提供瞭一幅一戰前夕歐洲的縮影。

暮年的托馬斯·曼稱《陛下》為他轉嚮民主思想的轉摺點,認為這本小說“用象徵的手法描繪瞭我們這些個體遇到的危機,在思想上嚮民主、 集體、 同伴和愛情的方嚮轉變。”

作者簡介

托馬斯·曼(Thomas Mann,1875-1955),20世紀德國文壇耀眼的名傢,1929年諾貝爾文學奬得主,其作品具有廣泛的世界影響。1894年發錶處女作《墮落》。1901年長篇小說《布登勃洛剋一傢》問世,奠定他在文壇的地位。此後發錶《特裏斯坦》(1903)、《托尼奧·剋勒格爾》(1903)和《威尼斯之死》(1912)等。1924年因錶長篇小說《魔山》聞名全球。1930年發錶中篇《馬奧與魔術師》。1939年發長篇《約瑟夫和他的兄弟們》的前三部及《綠蒂在魏瑪》等。1947年長篇小說《浮士德博士》問世。1955年8月12日,在80壽辰後,托馬斯·曼結束瞭他“史詩性的,而非戲劇性的生命”。

精彩書評

“這部小說是個隱喻,藝術傢的隱喻。”

——詩人鬍果·馮·霍夫曼斯塔爾

“剋勞斯·海因裏希就是坐在寶座上的托尼奧·科勒格爾。”

——托馬斯·曼專傢海因裏希·迪特靈

《陛下》一書的巨大價值在於它輕鬆的、童話一般的筆調,給各種平凡事物以比當代社會生活更重要的地位,自然而然地把讀者帶入“愛德華時代”的祥和中。很容易把這本書和各種前工業國傢社會分層、強國論、儀式、法治,甚至政治經濟的理論聯係起來。

——美國社會學傢Alan Sica

目錄

1/中文版導讀

1/序幕

4/抑製

29/國傢

41/鞋匠辛奈爾剋

69/宇博拜因博士

117/阿爾布萊希特二世

156/高貴的天職

178/伊瑪

280/圓滿

342/玫瑰

精彩書摘

中文版導讀

海因裏希·德特林(德國哥廷根大學教授)著

楊稚梓譯

“看上去,有一天我將會作為三部小說的作者被人記住。”托馬斯·曼在《陛下》的1939年美國新譯本前言中預測——他指的是《布登勃洛剋一傢》、《魔山》和《約瑟夫和他的兄弟》四部麯;他又嘆息著加瞭一句:“還有第四本,跟那幾本比起來,問世時沒那麼大張旗鼓,也沒那麼浩浩蕩蕩: 就是這個王子的故事。”這個故事長久以來一直“最不受重視”,“有時我真為它感到難過”。作者隨後迴憶起人們對這本小說的異議,它們自打小說問世就沒停息過:“這本書齣版時,跟橫嚮縱嚮比較都被看得太簡單瞭: 因為考慮到德國人對一本書的嚴肅性和沉重性有諸多要求,它被看得太簡單瞭,即便跟作者的前作比較,它也太簡單瞭。”幾乎沒人認識到這個王子故事的內在價值。每次談到人們對第二本長篇小說的接受理解,作者就要訴苦,怨言至死方休。

至今,評論界的斷言和托馬斯·曼本人對這本長篇小說的高度評價形成瞭奇特的對照。這些言之鑿鑿的批評與作者幾十年來因評論傢對小說的理解而産生的失望之情也形成瞭對照——他感覺人們如齣一轍的理解是種巨大的誤解(即便他們多少有點兒咎由自取)——然又與剛齣版的解讀狀況相映成趣,當時的評論界就文學和政治兩方麵展開激烈辯論,論戰前綫的評論傢和作傢名聲赫赫,小說甚至得到瞭至少幾位著名評論傢的認可。這一切其實本不至於僅僅讓作者失望。首先,同樣從一開始,《陛下》就是托馬斯·曼寫作生涯中最受大眾歡迎的作品之一;假如用銷量計算受歡迎程度的話,簡直稱得上是大獲全勝。就連《布登勃洛剋一傢》還花瞭十年纔齣到瞭第60版,而《陛下》初版上市九年後,就已經印到瞭第64版,也就是64000冊。1922年——此時小說已經齣到瞭第77版——托馬斯·曼的名字已經理所當然地與這本書的熱賣聯係在瞭一起,以至於維也納《新八點新聞》上刊齣的一篇采訪斷然地(僅僅)將作者介紹為“《陛下》的作者”。惡評的聲音直到後來纔小心翼翼地站穩腳跟,這本書開始漸漸淪為所謂的“花哨劇”,也就為托馬斯·曼研究幾近無視,很長一段時間不再得到嚴肅對待。

托馬斯·曼關注人們對他第二部長篇小說研讀情況時的心氣及為此花的工夫、對在他看來是個巨大誤解的作品解讀的失望之意,以及直至垂暮之年仍在捍衛這部作品時所錶現齣來的不屈不撓: 這些都與這部小說在他身後的聲譽大相徑庭。至今,《陛下》不僅是托馬斯·曼最不齣名的長篇小說,還是最常被低估的一部。

托馬斯·曼自己的意見與至今廣為流傳的見解——這是一部輕浮隨意的遊戲之作——難以統一。與同時代評論界的一般見解相反,他一再堅持這個一直“扮演灰姑娘角色的”“古怪之作”、這本“滑稽小說”,盡管相對於那些醞釀中的作品來說隻是無意間預示瞭後來的作品,卻為隨後的幾部大作做瞭絕不可少的準備:“王子故事本身有什麼特殊中心思想也罷,”——可以肯定的是,“沒有它,無論《魔山》還是《約瑟夫和他的兄弟》都是無法想象的”。時年六十四歲的作者在《陛下》的一個美國譯本前言中寫下這些時,是知道這句話的分量的。到瞭去世前一年,他還作齣瞭這句簡短有力的論斷:“《陛下》是我一生的試驗之一。”

無疑,這是作者最費時費力寫就的作品之一。從最初那些還很模糊的計劃到完成他這部“童話小說”,他幾乎像童話人物一般花費瞭七年: 從1903年初到1909年10月,比托馬斯·曼創作《布登勃洛剋一傢》的時間要多瞭一倍有餘。收集靈感、記錄想法是從1903年夏末開始的;1905年齣現瞭最早寫就的幾段草稿;盡管1909年2月的一段筆記過早地宣告小說已經完結,直到1909年10月,托馬斯·曼還在一遍遍地修改稿件。

《陛下》跟隨在《布登勃洛剋一傢》後付梓。在諸多一時爭鳴的寫作計劃中——其中包括《菲利剋斯·剋魯爾》、《浮士德博士》和《腓特烈大帝》——這一部最早完成,內容也最為豐富。同時,這部小說記錄並剋服瞭一場寫作和人生中的危機。1904年,托馬斯·曼在一篇散文中寫到,有一種“悲哀的藝術傢命運,每個即便隻是遙遙受到它威脅的人都不得不畏懼它: 那就是直至生命終結,直至名垂不朽,永遠隻是一部成功的處女作的作者”。期待——無論外界的還是內心的——帶來瞭沉重的壓力,必須用一個新作項目承擔起這種壓力。

人們很早就知道,這部新作涵蓋瞭作者在這一生活階段經曆的全部轉變,終其一生,作者或許再沒體會過如此強烈迅猛的轉摺。《陛下》漫長又錯綜復雜的誕生史的起點,是一個創作一篇帶著新浪漫主義色彩的藝術傢小說的計劃,或許類似《托尼奧·剋勒格爾》。“一位藝術傢,”在那篇小說中,與標題同名的主角講道,“一位[……]天生注定的、肩負命運詛咒的藝術傢,是您用一雙利眼一眼就能從人群中看齣來的。臉上有種離群索居又無所歸屬、承擔彆人注視和觀察的目光的感覺,既有王者風範又尷尬無措。在一位穿著便裝跨步穿過人群的君王的神態中可以看到類似的氣質。”

那,一個擁有托尼奧·剋勒格爾對麗莎維塔所作的長篇大論中錶述的“藝術傢”天性的人——這樣一個人為什麼不能不僅感覺自己“被注視和觀察”,而且事實上也處於彆人的視綫之中呢?為什麼不可以隨時處於所有人的視綫中,甚至讓每個人都可以把他“用一雙利眼一眼就能從人群中看齣來”?對這些問題,引文沒有給齣明確答案。於是留給讀者的,仍然是一條身負烙印的生命的一張特殊又有些神秘的畫像——不過或許最好被視作君主形象。如是前者,他是所有人的僕人,如是後者,則是所有人的主人。

被觀察的、離群索居的人成瞭身著便裝的君主,孤獨的孩子成瞭擁有秘密身份的王子: 這類角色如得不到解脫的怨魂一般,充斥著托馬斯·曼1903至1904年間的筆記。在1903年8月的一份草稿中,這些角色突然間暫時匯聚到一個形象身上。第七個筆記本中寫道:“《陛下》題句:‘你是皇帝(沙皇)——應孤獨生活!’”這個設想一齣現,就在1903年的草稿中迅速成型。這是一個孤寂得高貴並且高貴得孤寂的君王的形象,被錶現為一個天生的異類——並且不是腓特烈大帝那樣的曆史人物,而是同時代的人物形象,是個美國資本傢。

“孤寂”這個主題第一次獲得實質上的拓展,是在與卡提亞·普靈斯海姆結識之後。無論如何,為瞭自己那還未完全定型的計劃——應該這麼說——托馬斯·曼很有目的性地利用瞭這份新的愛情。這種打算特彆體現在這件事上: 在曼氏訂婚前後的所有書信中,隻有情書中為瞭小說計劃而抄錄,或者為瞭這個計劃而寫的那些段落保留瞭下來,放在一個題為“緻卡提亞信”的文件夾裏。

同時,托馬斯·曼帶著明確的目標從文學作品中追求靈感。他大概很早就看過瞭威廉·邁耶佛爾斯特斯大紅大紫的通俗劇《老海德堡》,其人物設計讓人聯想到《陛下》中的角色,而且其主角還叫做卡爾·海因裏希;在赫爾曼·邦格那部雅緻得多的《古怪小說集》裏,曼氏遇到瞭《公主殿下》這篇小說,這故事講述瞭一位孤獨的公主,她與幸福無緣;馮塔納為他提供瞭對話設計的靈感;王子接受授命的典禮及被波烈酒蓋子羞辱的兩個情節則參考瞭尼采對“日神式”和“酒神式”兩個概念的描述。他還愈發頻繁地參閱花邊新聞雜誌及文化期刊、各種書籍和辭書中的條目,研究瞭貴族的迴憶錄及美國富豪的傳記、有關發育障礙的醫學論文,還有美國托拉斯之間的市場競爭;托馬斯·曼自己也說起“一個曾師從自然主義文派的作傢的縝密心思”。1905年鞦,曼氏開始撰寫有連續情節的小說,此時,新作的篇幅已經從中篇小說增為長篇。

托馬斯·曼一邊進行研究,一邊徹底重新構思角色——從給主角一個字麵意義上的新麵目開始。正因為這個設計太明顯瞭,讀者幾乎沒感到反感: 主角作為異類的身份被強調得過頭瞭。剋勞斯·海因裏希孤獨地生活,因為他是個王子: 本來這樣就夠瞭。然而這位有一條殘疾胳膊的王族是個雙重異類,無論社會地位還是身體狀況都異於他人,兩者都是與生俱來的。兩個與眾不同的地方裏,隻有第一個和高貴齣身有關,發育障礙則可能被任何一個孩子遇到。主角之後在醫院的平民孩子中間就會看到很多嚇人的例子。說到身體狀況,這些營養不良、飽受虐待、身有殘疾的悲慘生靈纔是王子在這部小說中最近的親屬——他們纔是,而非一眾王族。

又醜陋又令人尷尬的生長“抑製”既損害瞭剋勞斯·海因裏希的外錶,又妨礙他從事天職,而且明顯地將他和在位的德國皇帝聯係起來。然而,這種暗示最多可以解釋為什麼正好是條殘疾的胳膊讓剋勞斯·海因裏希生活艱難——卻解釋不瞭到底為什麼要設計這樣一處身體殘疾。描述主角齣生時,這處殘疾和伴隨托馬斯·曼整個生涯的一個核心主題聯係在瞭一起。那就是“王族子女的血脈”,這個明確的定義儼然帶來瞭問題。這一幕花瞭好幾頁,含義曖昧地談起某個“不幸的發現”,直到軍醫總監埃施禮希與大公交談,雙重含義纔得到統一: 特指的隻有胳膊。

王子隻是一群身負烙印角色中的第一個,但絕不是唯一一個。在《一個非政治者的觀察》中,托馬斯·曼本人已經錶明,他的王子小說展示瞭一個由“高貴的怪物”組成的方陣。這話並不誇張。仔細觀察的話,會發現事實上小說中幾乎所有角色都身負烙印;正是一場異類大觀。他們包括:

● 伊瑪·斯彆爾曼和她的父親塞繆爾,美國富豪,又是“種族混血”,更是右翼解放婦女形象,令人不習慣;

● 阿爾布萊希特二世,剋勞斯·海因裏希的對立麵,被壓抑得毫無活力,對生活感到疲倦,集海因裏希·曼的外錶和托馬斯·曼的內在於一身;

● 傢庭教師勞烏爾·宇博拜因,因其私生子的齣身、醜陋的外貌和對剋勞斯·海因裏希的愛而打上瞭雙重三重的烙印;

● 猶太醫生薩默特博士,懂得講述每種“平等原則”的失敗;

● 伊瑪的女伴,因被性虐而受到精神損傷,自此精神失常;

● 阿剋瑟爾·馬爾提尼,生病的文學傢,遠離生活卻歌頌生機;

● 醫院中那些受過虐待、身有殘疾的平民兒童,和剋勞斯·海因裏希一樣身上帶著自己“齣身”的“記號”;

● 還有那條瘋寵物狗帕西,這是托馬斯·曼筆下最特彆的配角之一,這根由身負烙印者組成的、令人難過的等級鏈上的最後一個,一條不幸的狗——毫無疑問是同類中的“怪胎”,獸形的無政府主義者。

在奇妙的童話式結局到來之前,這些角色全部——用主導動機式的說法講——感覺自己“生來就倒黴”。他們都在展現“獨具一格的特殊形式”,“彰顯於平民準則之外,或是崇高莊嚴,或是臭名昭著”,因此與“循規蹈矩並且因此而活得舒坦的大多數”相對。托馬斯·曼藉一個猶太醫生之口說齣這番話,這個猶太人代錶異類們說話。“恕我妄言,”他對統治全國的大公說,“無論什麼平等原則也沒法將社會生活中的種種特殊個體同化,他們彰顯於平民準則之外,或是崇高莊嚴,或是臭名昭著[!]。如果這些特殊個體不去探究自己到底是怎麼特立獨行,而是在他們彰顯齣的個性中發現本質的東西,從而為自己規劃齣至少一項不同凡響的責任,他們會有益於人的。既然這些特例跟循規蹈矩並且因此而活得舒坦的大多數相比,多瞭一個成就一番非同尋常事業的機會,他們就沒有什麼不利,反而很有利。”

不著痕跡地——大多數讀者也沒有注意到——薩默特博士在這裏逐字引用瞭托馬斯·曼的散文《論解決猶太人問題》中的話。在散文裏還是態度的矛盾,到瞭小說中已經是明白無誤的身份認同。這樣一來,托馬斯·曼終於成功地從對自我的修飾中創作齣一個具有可觀的社會廣泛性的模式。在這種模式中,猶太人的身份烙印扮演瞭一個核心卻常被低估的角色。因為在草稿中,很長一段時間裏,不僅醫生,傢庭教師宇博拜因也被設計為有猶太血統,很容易看齣來,這個人物原型是慕尼黑的一位名人;在草稿裏,還有美元公主及其父也是猶太人;可以讀到,他們“本來叫做大衛斯或者大衛孫”。然而,一位德意誌君王和美國猶太人之間的政治及婚姻關係——這還是超齣瞭威廉皇朝大眾讀者可以相信的範圍。就這樣,大衛孫變成瞭斯彆爾曼,伊瑪成瞭德裔有色人種的“種族混血”。就這樣——盡管還是夠駭人聽聞的——她走進瞭德意誌大公國及其統治者的生活。

反猶主義的評論傢用陰謀論的惡意視角捕風捉影,異常敏銳地注意到瞭角色身上的猶太基調。1909年,《德意誌日報》揭露《陛下》作者的本質,稱他為“猶太種族政治的馬前卒”、諸多“猶太主子的奴僕”之一,這類人總有一天絕對會無情地“危害我們的民族”。評論界的民族元首阿道夫·巴爾特爾斯也將這本小說斥為“為猶太民族立言”,即便“沒有些許暗示說明那個塞繆爾是猶太德國血統”,這本書也根本就隻是一本寫給猶太讀者的作品。(1933年,在時局中如魚得水的巴爾特爾斯確認瞭自己的判斷:“我不認為他[托馬斯·曼]會有什麼作品流傳給後世。”)

因此,在準備階段,小說中至少有四個角色“獨具一格的特殊之處”以不同形式涉及到瞭猶太人這種社會異類。其中隻有薩默特在終稿裏保留瞭下來。相應地,終稿裏社會異類的體現形式被劃分得大為不同。這裏,國籍、社會等級及種族意義上的異類與有身體或精神殘疾的人(剋勞斯·海因裏希,呂文尤爾伯爵夫人)、沒有社會地位的平民兒童及阿剋瑟爾·馬爾提尼這樣的怪人為伍。關於《陛下》的一份筆記中總結瞭這樣一句話,坦述瞭身負烙印者的共同之處:“我愛每個形象中、每種意義上的非同尋常之處。我愛那些天生秉異之人,所有那些心藏異色激情的人,民眾談起他們時會在任一意義上講‘說到底,他們也是人’。”

這樣看來,小說中所有這些如此不同角色的共同之處是對自己異類身份的體驗。勇敢地直麵這一身份,這是他們彼此間的共同之處。被迫進行自衛也是他們的共同點。宇博拜因的高傲和薩默特的雄心,伊瑪的尖銳諷刺以及呂文尤爾伯爵夫人的失神與錯亂妄想: 即便這些態度舉止和行為方式看上去相差甚遠,它們都富有深意地齣現在這個小說世界中每一個“理應充滿光明、嚴酷和催人警醒的關於生活的俏皮話”的地方。

基於以上這些,《陛下》在構思上不隻是一部花哨劇般的愛情小說,還是一部以成長故事錶現主角融入社會的小說,披著輕浮的童話外衣。它展示著這些個體如何發現彼此之間的共同點。小說還涉及到一些一點兒都不浪漫的問題,比如貧睏救濟、國民經濟、社會政治。

隻有在這種語境中,王子和公主間“原本的”男女之情纔獲得瞭特殊的樣貌: 這是一個共同得到解救的故事,一次走嚮群體的解救。盡管這裏最後帶來瞭解救的、有關“同情”的安佛塔斯之問是由一個角色——伊瑪提齣的。可是這次發問帶來的解救,由這兩個角色彼此之間相互給予。這次事件達到高潮的那一幕著重暗示瞭托馬斯·曼最早的中篇小說《小個子弗裏德曼先生》以及自這篇小說起在他的作品中占有重要地位的一種基本衝突。就這樣,帶有隱喻色彩的藝術傢中篇小說變成瞭長篇小說《陛下》。開頭是位孤獨的王子,結尾則是剋勞斯·海因裏希,同類中的第一人。開頭是位當國君的異類,結尾則是異類中的君王。

直到去世前一年,托馬斯·曼還談到,《陛下》所講的恰是“我那代人已經經曆過的個人主義的危機,在精神上轉嚮民主”。事實上,奧地利批評傢赫爾曼·巴爾的評論甚至將這部小說稱為“馬剋思主義童話”——這話大概不過指的是獨立個體社會化並步入背負義務的集體,因為小說中充其量稍微提瞭下政治機構和體係。不過,對當時民主化的美國的日常生活的興趣、對處於威廉皇朝的德國僵化空洞的封建製排場的諷刺和質疑、對——官方盛行的——反猶主義的摒棄、對浪漫主義統治者形象及國民經濟的理性運轉方式之間的中和點的艱難探求: 這一切使得托馬斯·曼的多年追求——將這部小說寫成一部自身仍然渾然不覺的“嚮民主方嚮的思想轉變”的作品——看上去毫不誇張,即便君主製和資本主義綜閤的結果不過是“自上而下的民主”,而且兩者融閤得如此順利的原因首先是資本傢被進口進來瞭,資本主義製度卻沒有。海因裏希·曼批評說,這部小說中的“人民”隻能扮演著“無關緊要的數據”一職,僅限於此,這種批評也不無道理——盡管小說中用掌聲肯定君主,其意義不隻是純粹的君主製意義上的。因為王子是否“受人愛戴”,在小說中完全由民眾決定,民眾——獨樹一幟地融閤瞭政治應酬和審美感情兩種範疇——感覺自己被他“錶現”齣來瞭。1954年,托馬斯·曼強調說,小說的這些趨勢他直到迴顧時纔發現。不過這同樣說明,“悉知作品的來龍去脈,詩人要比作傢早得多——”

在一篇自己撰寫的推薦文中,托馬斯稱這本書是一部“君王小說”,“隻有當作一篇冒險寓言時纔浪漫,不是任一種反動意義上的浪漫”,不過它確實是——這裏齣現瞭一個新詞——“一個童話: 這童話講的是形式和渴望,是被代錶的和真實的生活,是高貴和幸福”。因此這是一本“童話小說”,混閤體裁、敘事上的試驗。在自己自幼最喜歡的作傢那裏,托馬斯·曼找到瞭將萎縮的軀體、冰冷的隔閡及士兵那樣勇敢的處世之道結閤起來的重要樣例。1939年,托馬斯·曼為謹慎起見,直接告訴自己的美國讀者: 小說中的王子“萎縮的手臂”和勇敢的“處世之道”“相較於威廉[皇帝]的巴洛剋手勢,自然更能令人聯想到安徒生的《堅定的锡兵》”。確實如此。漢斯·剋裏斯蒂安·安徒生童話中的堅定锡兵在某種程度上也錯誤地降生於世,雖然毫無過錯,卻從齣生開始就身負烙印,原本是無法從事自己高貴的天職的。但正是這些迫使他奮發圖強,以保持舉止尊嚴;正是缺陷讓他堅定勇敢。有一次他“幾乎哭齣瞭锡眼淚,但那有失舉止”。托馬斯·曼藏書室中收藏的安徒生作品中寫瞭這樣的話:“[……]隻有一個[锡兵]是最後鑄齣來的,鑄他時锡不夠用瞭。但是他站在一條腿上,和其他那些兩條腿的站得一樣筆挺穩當。”

後來,正值他八十歲生日,在一封信中,托馬斯·曼寫下:“我一直偏愛安徒生的童話《堅定的锡兵》。其實那是我一生的象徵。”因此,這個童話不僅裝飾瞭那些可以換種方式錶述的內容,還成為瞭組織小說情節的一個“象徵”。

原來,安徒生的童話不僅為王子,還為年輕姑娘伊瑪提供瞭原型,王子在她的異類身份中找到瞭自己的同類,因此,兩人的愛情故事也基於這個童話。我們記得: 安徒生的童話裏還有個漂亮的小舞女,住在起居室餐具櫃上的玩具“紙宮殿”中。由於她一直單腿獨立,驚訝的锡兵以為,“她和他一樣,隻有一條腿”,並且在逆境中成纔,讓她挺立的不是士兵般的勇敢,而是藝術的優雅:“她也堅定地站著。這讓锡兵大為感動。”

還不止這一個童話。“小妹妹”,剋勞斯·海因裏希在彆緻的示愛場景中這樣稱呼愛人;這種說法被重復瞭好多次,也是一個主導動機。寶座上的锡兵的這位“妹妹”長得什麼樣子呢?“在白衣的映襯下,”我們讀到,“她胳膊和脖子上的皮膚像煙霧中的海泡石那樣微顯棕色;那張奇特的孩子氣的小臉上過大的雙眼神情嚴肅,熠熠發光,目波流轉中仿若不斷傾訴著什麼,她那藍黑色的頭發中有一綹掉到瞭額頭的一邊。”看上去全都是漫不經心的比喻,讓讀者直觀地感受到這個異類軀體中的魅力和異域風格。而這些比喻也貫穿全書,譜寫齣變奏的主導動機,被用得幾乎有些泛濫。一提到伊瑪,這位“童話國度的仙子”,就是眼睛或者口中泠泠不絕,“仿若不斷傾訴著什麼”,“藍黑色的”光滑頭發,“掉到額頭的一邊”,她的皮膚永遠有著“海中泡沫”的顔色,或者讓人聯想起“珍珠的蒼白顔色”;她無疑穿著一條“海水那樣綠的絲綢裙子”。剋勞斯·海因裏希在“海豚苑”宮遇到她是在鼕花園裏,這個花園讓人聯想到海底的一座花園: 有“玻璃穹頂”,“地麵上鋪著[……]方石磚,光可鑒人”,園子裏“落水幽咽,叮咚作響”,銀泉汩汩。

安徒生的《海的女兒》後來又齣現在《浮士德博士》中,這部小說同樣早在1903年就見雛形。那部小說中的萊韋屈恩將安徒生的小美人魚稱為他的“小妹妹”。美人魚和锡兵: 兩個角色在童話中都渴望得到解救,卻未曾獲救就走嚮死亡。小說為他們的故事加上瞭另一個奇妙的結局,這個結局也齣自安徒生的一篇童話: 這是小說引用的第三篇童話,建構瞭小說結構,讓另外兩篇融為一體,相互中和。還記得嗎?尚為孩童的剋勞斯·海因裏希獨自漫步在父母的宮殿裏:“那個寒冷的鼕日,他的小鞋子映在亮如玻璃的鑲木地闆上。地闆被淡黃色的填料分隔成大方塊,在他麵前如冰麵般鋪開。[……]寬大的扶手椅鍍瞭銀,裹著的白綢麵破瞭洞,在後邊冰冷的爐子旁圍成一圈。[……]這裏充斥著生硬空洞的浮華,房間布局對稱和諧,卻死氣沉沉,展現齣一方封閉的小天地,沒有一絲一毫的效用和舒適……這房間無疑有著高貴又極為重要的作用,似乎遠不是為瞭提供輕鬆舒適,而是迫使你舉止端莊有度,懂得自律剋製,可這到底是什麼作用,又難以言狀。銀廳裏很冷,冷得像白雪皇後的大廳,讓孩子們的心靈凍結。”這簡直就是《白雪皇後》的宮殿,得不到愛的孩子被睏在裏麵;作者幾乎照搬瞭安徒生的童話。

年幼的主角本人並不“冰冷”(“他自然算不得‘冰冷’,”一份早期草稿裏寫著),他隻是生活在冰冷中,冰冷從外至內侵襲他,他無力抵抗。讀者會發現,托馬斯·曼一生所有作品的一個核心主題在這裏按照童話模式被錶現齣來瞭,隻不過現在雪變成瞭白綢緞,冰變成瞭銀子,冰麵變成瞭木地闆。就連對角色的設定也暗閤瞭童話原型。強勢又冷酷的母親和白雪皇後類似,剋勞斯·海因裏希則扮演瞭小加伊的角色。這樣一來,伊瑪就成瞭妹妹般的小姑娘格爾妲,解放並拯救瞭被囚禁在白雪宮殿中的男孩。她用愛情的溫暖取代瞭扮演母親角色的白雪皇後世界裏的嚴寒,為男孩哭泣,讓他流淚,將魔鬼的鏡子碎片從他眼睛裏衝齣來,以此幫助他原以為已經沉寂的情感爆發齣來。而且,托馬斯·曼的小說中的“解救”一幕一開始,伊瑪坐在自己“六邊形的桌子”旁邊。因為讀者在等著兩人第一次接吻,所以纔沒注意到這些。可到底為什麼非要提一下桌子是六邊形的呢?這又是許多細小的次要動機中的一個;但是看似漫不經心地提瞭一下邊數,就說明瞭這個動機和冰晶的關係。

锡兵和美人魚: 變成瞭加伊和格爾妲,將白雪皇後的宮殿融化。隻有在安徒生三篇童話的交匯點纔能想象齣這樣的畫麵: 身負烙印者、渴求解脫者必須互相拯救。這些人物融入社會——後來被托馬斯·曼看作轉嚮“民主”的一步——這一步完成於小說對安徒生童話的藝術化吸納中,確切地講,完成於這些童話與一部有心理描寫的社會小說在敘事模式上的對峙和互相融閤中。

後來,《死於威尼斯》、鴻篇童話《魔山》、“約瑟夫”四部麯和尾聲《被選中者》脫胎於這種編排手法。正因為完成瞭這些作品,托馬斯·曼迴憶起自己的第二部長篇小說時纔那樣斷然地說這是它們的奠基。和那些作品相比,這條神秘的童話魔毯自然還尚未織得嚴絲閤縫。然而,托馬斯·曼在這個試驗中第一次嘗試瞭這種基本寫作方式:“心理和神話”的交錯融閤,就在這部短小的、滑稽劇般的“童話小說”中。

前言/序言

序幕

地點是阿爾布萊希特大街,國都的交通血脈,其一端是阿爾布萊希特廣場和老宮,另一端是禁衛輕步兵兵營——某個工作日的中午前後,在哪個季節則無關緊要。天氣還不錯,平平淡淡。沒下雨,但是天空也不晴朗,一直灰濛濛的,十分普通,沒有喜氣;街上一派暗淡平凡,一絲神秘的氣息、一點兒古怪的跡象都沒有。來往的車輛行人不多也不少,既不太吵鬧,也不太擁擠,就像是這座不很繁忙的城市的一個縮影。電車呼嘯掠過,幾輛齣租馬車轆轆駛去,市民們在人行道上來來往往,普通百姓,行人,大眾,人們。——兩位軍官,手插在灰色大衣的斜袋裏,麵對麵走近彼此: 一位將軍和一名少尉。將軍從老宮那邊過來,而少尉則來自軍營那頭。少尉非常年輕,是個毛頭小夥,還算個半大孩子,瘦削的雙肩,深色的頭發,有著和這個國傢許多國民一樣的高顴骨,藍色的雙眼帶著點兒疲倦的神色,一張娃娃臉上帶著友善又內嚮的錶情。將軍須發皆白,身材高大,裝瞭襯墊的雙肩寬闊,一看就是那種到處發號施令的人。他的眉毛就像兩團棉花,髭須蓋過瞭嘴和下巴。他走得沉重緩慢,軍刀劃在瀝青地麵上鏗鏘作響,帽纓在風中颯颯飄動,每走一步,大衣前胸的大號紅翻邊就要緩緩地上下起伏一次。就這樣他們越走越近。——會齣現一場糾紛嗎?不可能。正常情況下這將是怎樣一場會麵,任誰都猜得齣來。這兒是老和少、發令和服從、多年功勛和初齣茅廬之間的關係,這兒有個巨大的身份差異,這兒得按照規章行事。軍法天道,該怎樣就怎樣吧!——然而發生瞭什麼?齣人意料地,下麵的事情發生瞭,一個奇特的、難堪的、引人入勝又驚世駭俗的場麵。將軍注意到少尉之後,動作怪異地換瞭個姿勢。他挺直瞭身子,如此竟顯得矮小瞭些。他又猛地將自己的步伐中的派頭收斂瞭些,不再讓軍刀發齣劃地的聲音,臉上露齣瞭生硬又尷尬的錶情,顯然拿不定主意該往哪裏看,可又試圖隱藏起這猶豫,棉花一樣的眉毛下的目光斜望著地,僵在瀝青地麵上。再一細看,年輕的少尉也略微拘謹起來,奇怪的是,他身上多瞭種不好形容的優雅和教養,比老將軍更為遊刃有餘。他原本緊綳的嘴上綻齣一個微笑,看上去又謙遜又親切,目光也暫時顯得平靜沉著,作齣一副輕鬆自在的樣子,越過將軍,投嚮更遠的地方。現在他們兩人隻有三步之遙瞭。小少尉卻沒按照規矩錶現齣尊敬,而是把頭稍微往後靠瞭一下,同時把右手——隻有右手,很是異於尋常——從大衣口袋裏拿齣來,用這隻戴著白手套的手稍微比劃瞭個和藹可親的姿勢,仿佛在鼓勵人,不過是掌心嚮上,五指分開,沒有再多的動作瞭;而將軍正垂著雙臂、等著這個手勢呢,他的手迅速扶到頭盔上,半弓著身子迴避到一邊,把人行道讓開,抬起通紅的臉,用虔誠濕潤的雙目仰視著少尉行禮。而少尉呢,他的手抬到帽子上,為這位上級的敬意迴瞭個禮,孩童般的友好神情讓整張臉都動瞭一下——迴完瞭禮,他就繼續嚮前走瞭。

奇跡!奇妙的一幕!他繼續嚮前走去。人們都看著他,他卻誰也不看,直視著人和人之間的空隙,有點兒像一位慣於被人欣賞的女士。人們嚮他問好,他迴禮,儼然情真意切,卻又帶著距離感。他看上去走得不算瀟灑,好像不習慣用雙腿走路,又好像是四周的注目礙著瞭他,步伐散亂拖遝,偶爾簡直要踉蹌一下。一位警察嚮他立正,一位淑女走齣商店,微笑著嚮他屈膝。人們注視著他,偏頭示意他在這裏,揚起眉毛,低聲念著他的名字……

他是剋勞斯·海因裏希,阿爾布萊希特二世的弟弟,大公寶座的第一繼承人。他走遠瞭,還在人們的視綫中。他走在眾人之中,與他人既熟悉又陌生,既被人群包圍,又身處虛空之中,孑孑獨行,用瘦削的雙肩承負著禦座的重量。

抑製

當新時代的種種傳訊途徑把消息傳到國都時,禮槍被鳴響瞭: 大公妃朵蘿提婭在格裏姆堡誕下瞭第二位小王子①。七十二聲響起,這是軍儀仗在“護壘”的圍牆上鳴槍,槍聲在全城乃至全國人的頭頂上飛嘯而過。隨後,消防隊也馬上不甘示弱地鳴起城中禮炮;但這迴每兩次轟響之間都相隔很久,大大地調動起民眾的熱烈情緒。

格裏姆堡在一座灌木叢生的山丘上俯視著風景如畫的同名小城,那裏房屋的灰色斜頂倒映在依傍小城流過的河水裏,從這裏坐掙不瞭錢的短途火車,半個小時就能到國都。城堡傲立於山頂。遙想當年,大公一族的祖先、封疆伯爵剋勞斯·格裏姆巴爾特堅持在此建造城堡。那之後城堡經多次翻新修葺,隨著時代的變遷不斷增添便利設備,至今仍可以居住,並且作為大公傢族的祖宅和國君血脈的搖籃,它享有一項殊榮: 按照大公的傳統傢規,格裏姆巴爾特傢的所有直係後代,也就是執政大公夫婦的所有子女都必須在這裏齣生。誰也不能無視這項習俗。曾有幾個富有纔智的叛逆君主當政,他們嘲諷過這個傳統,但最終還是聳聳肩遵循瞭它。現在這傳統已經根深蒂固瞭。要麼當個理智又識時務的大公,要麼反之——既然如此,為什麼要平白無故地違背一項受人尊崇的傳統呢?何況這傳統還有幾分神奇之處。百姓堅信著它的神通。這傢族曆經十五代,有兩次因為特殊情況,執政大公的孩子不得不誕在其它宮殿裏: 這兩個孩子後來都下場可悲,死於非命。不過從懺悔者海因裏希、強王約翰以及他們迷人又驕傲的姐妹們那一代開始,到這一代大公的父親阿爾布萊希特,還有大公約翰·阿爾布萊希特三世本人,這國傢所有的君主和他們的兄弟姐妹都是從這裏來到人間的;六年前,朵蘿提婭正是在這裏産下瞭她的第一個兒子,也就是大公太子。原文為Prinz,可譯作公侯、親王、王子、皇子等。考慮到這部小說的童話氛圍,譯作“王子”。本書注釋除特殊說明外均為譯者注。

此外,老城堡還是一片不染紛爭的淨土,既威嚴又平和。人們愛拿它當夏宮,這裏清涼的房捨和周邊環境的幽雅,讓它甚至比漂亮卻呆闆的赫勒布倫宮更惹人喜愛。從小城上山的一路,是一條硌得人腳生疼的石闆路,從稍顯寒酸的住房和一道龜裂的護牆之間穿過,通往寬闊的甬道,再到那間古老的小酒館和客棧旁,這就走到瞭城堡庭院的入口處,庭院中心是一尊城堡修建者剋勞斯·格裏姆巴爾特的石像——這一路風光旖旎,但走起來可不輕鬆。不過,城堡山的整個背側是一個美觀的大園林,舒適愜意的道路通往下麵樹木蓊蓊鬱鬱的平緩丘陵地區,在那裏既可以駕車遊覽,又可以安靜地步行漫遊。

至於城堡裏麵的情況,上一次徹底整修美化還是約翰·阿爾布萊希特三世剛登基時候的事瞭——那次的開銷還引起瞭很多爭議。修整完善之後,起居室都被布置得高雅又舒適,“審判廳”裏有族徽圖案的瓷磚被重新砌瞭一遍,嚴格按照過去的樣式。形態韆奇百怪的十字拱頂塗上瞭金漆,煥然一新。所有的房間都鋪上瞭鑲木地闆。傑齣學者馮·林德曼教授還用他那雙藝術傢的巧手為大小兩間宴廳繪製瞭大幅壁畫,展現國君傢族史中的一幕幕場景,畫風明朗簡潔,和近來那些毛毛躁躁的新畫派大相徑庭。城堡裏什麼都不缺。由於這兒的舊壁爐和立在圓形露颱上麵、有天花闆那麼高的罕見彩色爐子已經不好用瞭,又考慮到大公室成員鼕天可能在這裏暫住,城堡甚至安上瞭無煙煤爐。

不過,七十二聲槍響的這天處在一年中最好的時節。春暮夏初,六月伊始,正是聖靈降臨節也稱五旬節,復活節後第七個星期日。之後那天。約翰·阿爾布萊希特一大早就通過電報得知,分娩過程從黎明開始,他八點時乘著掙不到錢的短途火車到瞭格裏姆堡站,接受瞭迎接他的小城市長、行政區法官、牧師和醫生這三四個專員的祝福之後,立刻乘馬車去瞭城堡。陪同大公蒞臨的是國務大臣剋諾伯斯多夫男爵博士和將級副官、陸軍上將施邁騰伯爵。過瞭一會兒,兩三位大臣、宮廷牧師暨高級教會長韋斯利岑努斯博士、幾位宮廷侍從長官和總長官以及一位還很年輕的傳令官馮·李希特洛上尉也都到瞭老城堡。盡管有大公的侍醫、軍醫總監埃施禮希博士照看産婦瞭,約翰·阿爾布萊希特還是一時興起,要求那位年輕的小城醫生薩默特博士隨行前往城堡。順便說一句,這位醫生是個猶太人。這個樸實、勤勞又嚴肅的人正忙得不可開交,卻意外地得到瞭這份光榮的任務,結結巴巴地說瞭好幾次:“樂意效勞……樂意效勞……”說著還露齣瞭幾分笑容。

大公妃的臥室是“新娘內室”,這是一間五角形的房間,位於城堡二層,裝飾著鮮艷的彩繪,透過華美的窗子能看到樹林、山丘和蜿蜒的河流,一幅讓人心曠神怡的遠景。一道帶狀雕花緣飾在房間內各麵牆上環繞一周,上麵裝飾著橢圓形的肖像畫,畫的都是曆代公侯的新娘,在她們各自夫君當政的年代,她們都曾在這裏等待分娩。朵蘿提婭躺在那裏,就像玩馬夫遊戲的孩子那樣,手握著床柱間係著的又寬又結實的帶子,美麗豐滿的身子使勁用著力。助産士格納德布什醫師是位溫柔又博學的女士,一雙手小巧玲瓏,棕色的雙眼透過圓形的厚眼鏡片放齣神秘的光芒,她鼓勵著大公妃:

“再用力,再用力,陛下……馬上就好瞭……很容易的……第二次瞭……沒什麼的……請陛下屈尊: 張開雙膝……下巴要一直貼著胸口……”

一位和她一樣身著白色亞麻外衣的看護婦也幫著忙,間或拿著各種器皿和綳帶,躡手躡腳地走來走去。侍醫監管著分娩過程,他是個陰鬱的男人,一臉灰白的鬍子,左眼皮仿佛耷拉著,軍醫總監製服的外麵套著手術褂。朵蘿提婭的密友、宮廷高級女總管馮·舒棱堡特萊森男爵夫人時不時地到內室裏露個麵,她想親自瞭解分娩進展。她是個胖胖的婦人,患有哮喘病,光看外錶是個十足的保守小市民,其實每次在各種舞會上都會慷慨地敞胸露懷。她親吻瞭女主人的手之後,迴到一間偏遠的房間裏,幾名乾瘦的宮女正在那兒跟當值的大公妃侍從官——一位名叫溫迪施的伯爵閑聊。——而薩默特博士就跟參加化裝舞會似的,在他的燕尾服外麵套著亞麻褂子,保持著謙遜而熱切的姿勢,待在盥洗颱前。

約翰·阿爾布萊希特待在一間適閤工作和沉思的拱頂房間裏,這間屋子和“新娘內室”之間隻隔著所謂的“理發間”及一個隔間。由於這裏巨大的櫃櫥上斜碼瞭許多記載城堡曆史的大開本手抄捲,這間屋子被稱為圖書室。它被布置成書房,幾個地球儀裝點在牆上的擱闆上。高處的勁風透過敞開著的拱窗吹進來。大公讓人上茶,宮廷侍從普拉爾親自端來瞭茶具,但從茶具放到寫字颱上的托盤裏之後,大公就沒碰它一下。約翰·阿爾布萊希特不停踱步,轉瞭一圈又一圈,步子快得不正常。隻聽得他的漆皮靴不斷地吱嘎作響。——待在幾乎空無一物的隔間裏的傳令官馮·李希特洛百無聊賴,傾聽著這聲音。

幾位大臣、將級副官、宮廷教長和宮廷侍從,這九十位大人則等在城堡一層的禮廳裏。他們漫步走過大小兩間宴廳,廳裏牆上林德曼的壁畫之間還掛置著旗幟和兵器;他們靠在長箭杆上,箭矢在他們的頭頂上方鋪展著指嚮彩色的拱頂;他們站在與天花闆齊高的窄窗戶前,透過鉛框中鑲著的小玻璃片俯視著河水和小城;他們坐在牆邊的一排石凳子上,或者壁爐前的單人沙發上,壁爐哥特式的頂蓋被一些石頭做的小男孩抬著,他們小得可笑,弓著身子懸在空中。幾位顯貴們製服上的絲綫綬帶、拱起來的胸襯上的星章和褲子上的寬條金帶在明媚的日光中閃閃發亮。

他們聊不下去。不斷地有幾頂三角帽或幾隻戴著白手套的手擋到大張得痙攣的嘴巴前麵。幾乎所有的大人們都睏得含著眼淚。好幾位都沒來得及吃早飯。有些人為打發時間,小心翼翼地研究著軍醫總監埃施禮希之前以防萬一放在這裏的手術工具,以及皮套裏邊的球形氯仿容器。而內廷大總監馮·布爾·楚·布爾“馮”和“楚”都是貴族姓氏標誌。“馮·布爾·楚·布爾”意為“從一座小山到另一座小山”。——一個健壯的男子,一舉一動總帶著點兒諂媚,戴著棕色假發和金色夾鼻眼鏡,指甲又長又黃——以他特有的斷斷續續又喋喋不休的方式講瞭好幾個故事之後,在一張扶手椅上施展瞭睜著眼睛睡覺的纔能——雙目呆滯,坐得端正筆挺,雖任由意識迷失在混沌中,卻絲毫無損此地的威嚴。

這天,財政及農業大臣馮·施略德博士跟國務大臣暨內政、外政及大公事務大臣剋諾伯斯多夫男爵博士談瞭一次話。他們聊的話題跨度很大,由藝術欣賞開始,後轉移到財政和經濟問題上,對一位宮廷要員給予瞭相當輕衊的評價,後來又談到瞭至高無上的大公傢族成員。兩位先生背著雙手,拿著帽子,站在大宴廳的一張畫前麵閑聊起來,兩人心裏想的都比說齣來的多。財政大臣說:“這張呢?這張畫的是什麼?那兒發生瞭什麼?閣下肯定如數傢珍吧……”

“略知皮毛而已。這是我國兩位年輕王子正在由他們的伯父、羅馬帝國指神聖羅馬帝國。皇帝授封。閣下請看,兩位年輕的殿下在這盛大的典禮上跪著,對皇帝的禦劍宣誓……”

“真漂亮,實在是太漂亮瞭!看看這色彩!簡直奪目。王子金色的捲發多迷人啊!還有皇帝……真跟書裏寫的皇帝一模一樣!沒錯,這個林德曼配得上頒給他的奬勵。”

“完全正確。頒給他的奬勵,他配得上。”

施略德博士是個高個子,鬍子都白瞭,白鼻梁上架著一副縴細的金絲眼鏡,胃部下麵聳著一點兒小肚子,顯得很突兀,鼓起的脖頸從大禮服的針織立領間擠瞭齣來。他目不轉睛地盯著畫,目光裏帶著點兒懷疑,跟男爵談話時他偶爾會産生不信任的感覺,這感覺略微錶露在他的目光裏。這個剋諾伯斯多夫,這人得寵,位極人臣,他的一句話裏帶著好多個意思……有時候他的話跟他的迴應裏藏著嘲諷,讓人捉摸不透。他去過很多地方,周遊世界,所學很雜,興趣廣泛,而且對奇怪的東西感興趣。但是他說得對……馮·施略德先生並不特彆擅長和此人打交道。就算嘴上跟他完全達成共識,也很難覺得自己和他同心同意。他的話裏藏滿瞭與自己所說相反的意思。他評價彆人時態度很寬容,卻讓對方感覺芒刺在背,因為說不清他到底是實話實說,還是看不起自己。不過,最狡猾的還是他的微笑,隻有眼睛在笑,嘴上沒有笑意,外眼角周圍似乎露齣一圈光束式的細紋,讓人感覺他在笑;也沒準兒正好相反: 他是在笑,而這細紋是在過去的年月中纍積形成的……剋諾伯斯多夫男爵比財政大臣年輕,此時的他處於男子正當年的歲數,不過他修剪過的髭須和嚴格中分的頭發已經有些發白瞭——他是個矮小結實的人,脖子很短,全身憋在朝服裏,一身的綬帶都快縫到衣服貼邊上瞭。他讓馮·施略德先生苦悶地想瞭一會兒之後,繼續說道:“隻不過,為我們可圈可點的宮廷財政管理機構著想,真希望這位名流先生得瞭星章和頭銜就多少滿足瞭……直說吧,這件討人喜歡的藝術品花瞭多少錢呢?”

馮·施略德先生又打起瞭精神。和男爵意見一緻,而且能跟他親近起來、相互信任的願望和期待,讓他變得熱切起來。

“跟我想得一絲不差!”他說,同時轉過身子,打算順著原路穿過廳堂。“閣下把我想問的問瞭。為這幅《授封》花瞭多少錢?這裏牆上其它的豪華彩繪呢?說到底,六年前翻修城堡時總共花瞭一百萬呐。”

“肯定不止。”

“說得絕妙!這個數額是馮·布爾·楚·布爾內廷大總監核對批準的,就是後邊正舒舒服服地昏睡著的那位,再由宮廷財務總管特呂莫豪夫直譯為“瓦礫堆”。伯爵核對、批準、支付……”

“要麼支付瞭,要麼還欠著呢。”

“兩者必居其一!……我看呐,花這麼一筆,真是太高估那個不堪重負的錢庫瞭,花光瞭一整個錢庫啊……”

“一句話: 就是大公財務管理的錢庫。”

“您這話的意思,閣下跟我一樣明白。不行,我覺得冷瞭……我發誓,我既不是摳門,也不是疑神疑鬼,但是看看我們的財務狀況,還是漫不經心地扔瞭這一百萬,我真一想起這些就從心眼兒裏發冷——買來個什麼呢?什麼都不是,就是給老城堡維修的宏圖偉業添瞭件花裏鬍哨的小玩意兒,大公傢的孩子得在這兒齣生嘛……”

馮·剋諾伯斯多夫先生笑瞭:“沒錯,天呐,浪漫主義是個奢侈品,要花大錢的!閣下,我同意您的意見——這是肯定的。但是您想想啊,大公室經濟狀況不妙,追根究底都是因為這種浪漫主義的奢侈。國君是農民,這是所有不幸的根源;他們的財産都是地産和農田,收入都是農産收成。如今……直到如今,他們都下不瞭決心,改行當工廠主和金融傢。他們固執得讓人遺憾,光是認準瞭某些陳腐的空話、漂亮詞,忠誠啊尊嚴啊之類的。大公室的財産全靠忠誠——以財産權不可轉讓的形式——維持著,完全不考慮變賣財産,盡管那對他們有利。抵押資金、購債改善經濟狀況,這些他們覺得都不靠譜。行政管理部門根本沒法自由利用商業條件——都是因為尊嚴。抱歉,不是這樣嗎!我跟您說的都是最基本的道理。誰要是跟這些王公一樣如此注重端莊的舉止,肯定跟不上,也不想跟著那些自由散漫、野心勃勃的商人的思路,那些人沒那麼固執,也不受精神信條的約束。咳,為瞭那沒用的奢侈,這筆有用的錢,或者用您的話說,為瞭花裏鬍哨的小玩意兒犧牲齣去的一百萬究竟意義何在?但願就此一次吧!可是那兒還有一筆還算用得其所的宮廷管理固定支齣呢。得維護宮殿和園林,有赫勒布倫宮、夢碧蓮宮原文為法語,意譯為“我的光輝”。、獵歌宮,對不對……隱士居、海豚苑、雉苑,還有彆的那些……我還忘瞭福恩宮和哈德斯泰因遺址……更不要說老宮……維護得不怎麼樣,可這筆錢不花不行……還要資助宮廷劇院、美術館、圖書館。還有無數筆養老金要付——就算沒這個法律義務也得付,因為事關忠誠和尊嚴。大公解囊填養老金的這個無底洞,多麼慷慨……您看我這長篇大論!”

“閣下長篇大論,”財政大臣說,“本意是駁斥我,其實是支持瞭我的意見。親愛的男爵,”說著馮·施略德先生把手放到胸前,“我嚮您保證,關於我的信念,關於我的忠君信念,您和我之間完全沒有誤會。王者不會犯錯……坐在寶座上的人不能受指責。但是這責任……哎呀,這詞有兩個意思!德語中責任“Schuld”同時指債務。……得有人負起這個責任,我會毫不猶豫地把這責任歸咎給特呂莫豪夫伯爵。他的那些前任們嚮自己主子隱瞞宮廷財務狀況,那是舊時代的習慣,怪不得他們。到特呂莫豪夫伯爵這裏就不一樣瞭。他,既然挑著宮廷財務總管的職責,本來就有義務,規勸大公請勿……無憂無慮,如今他還有義務,全心全意地教導陛下……”

馮·剋諾伯斯多夫先生揚起眉毛笑瞭。

“是嗎?”他說,“閣下以為,任命伯爵為財務總管,纔把事情招緻於此是嗎?個人以為呢,要是您嚮這位爵爺陳述您的見解的話,我倒是可以真切體味他的驚愕。您此言差矣……閣下可彆誤以為,任命他是大公陛下慎重考慮之後得齣的結果,他特彆看重自己委派的人。他任命瞭這人,不僅是想告訴我們,我什麼都不知道,還想說,我什麼都不想知道。他任命的這人大可以當個純粹的擺設,但是必須得明白陛下的這個想法……再說瞭……坦白講……我們都得明白這個想法。而且就是因為有這麼一個情況,我們的過失都可以減輕: 那就是跟全世界任何一個國君談債務的事,都不會比跟我們的陛下談後果更可怖。我們的大公身上有點兒什麼特質,可以讓彆人話到嘴邊,卻說不齣來這些所謂雞毛蒜皮的小事……”

“非常正確,非常正確。”馮·施略德先生說。他嘆瞭口氣,憂心忡忡地撫摸著自己帽子上的天鵝毛鑲邊。兩位先生斜對著臉,坐在寬敞的裏間窗邊一塊鋪高瞭的地方,裏間外麵有條狹窄的礫石路經過,在那裏越過城堡的尖拱頂眺望,小城一覽無餘,如一條遊廊。馮·施略德先生又說道:

“您迴應瞭我的話,男爵。您仿佛在對我錶示異議,但是您話裏的意思,比我的更憤世嫉俗,更尖銳。”

馮·剋諾伯斯多夫先生稍稍做瞭個無所謂的手勢,沒有說話。

“可能是吧,”財政大臣衝著他的帽子沉重地點瞭下頭,說道,“閣下說的可能是對的。沒準兒我們都有責任,我們,還有我們的前任們。要是沒讓事情走到這個地步就好瞭!您可知道,男爵,有一次,十年以前,有個全麵整頓宮廷財政的機會,您要說隻是改善一下也行。可這個機會給浪費瞭。我們都明白。大公這樣一個迷人的男子,那時候本可以用一件以常人眼光來看是十全十美的婚事來調整一下財政狀況。結果呢……不說我的個人感受吧……我真是永遠忘不瞭當時全國上下一提到陪嫁數額時那大失所望的樣子……”

“大公妃,”馮·剋諾伯斯多夫先生眼角周圍的細紋幾乎完全消失瞭,“是我曾見過的最美麗的女子之一。”

“隻是您的說辭而已,閣下的錶情一目瞭然。隻是個漂亮的說辭。就算陛下跟他的弟弟朗伯特一樣,挑瞭一份宮廷芭蕾舞女的嫁妝,您這個說辭也無懈可擊。”

“哦,那倒不至於。事實已經證明,陛下的口味沒那麼容易滿足。他的需求嚮來很多,跟朗伯特王子的不會選擇完全相反,王子那是暴露齣來的痼疾。陛下很晚纔決心結婚。人們都漸漸放棄對嫡係大公位繼承人的希望瞭。不管是不是心甘情願,大傢都安慰自己,還有朗伯特王子做儲君,盡管我們都知道他的……身體狀況不佳。結果呢,約翰·阿爾布萊希特即位纔不過幾周,就認識瞭朵蘿提婭公主,他當時喊道,要麼娶她,要麼誰都不娶!然後大公國就有一位國母瞭。閣下提到瞭公布陪嫁數額的時候人民的憂心忡忡的神情——您沒提同一時刻響徹寰宇的歡呼聲。一位貧窮的公主,的確如此。但是那美貌,那樣的美貌,不是有讓人喜悅的力量嗎?她嫁進來的那天真讓人終生難忘!當她嚮圍觀的群眾投下第一個微笑時,人民就愛上瞭她。閣下,請允許我重申一下,我堅信人民理想主義的力量。人民希望在他們的君主身上看到更好的、更高貴的他們自己,看到他們的夢想,希望看到君主身上展現齣他們自己的靈魂之類的東西——而不想看到他們的錢包。另有他人代錶人民的錢口袋……”

“沒有這樣的他人。我們這裏沒有。”

“確實,這很不幸。但是重要的是: 朵蘿提婭賜予瞭我們一位繼承人……”

“但願上天能賜予這位一些理財的頭腦……”

“但願如此……”

兩位大臣的對話就此結束。事實上是中斷瞭,被傳令官馮·李希特洛上尉報告的好消息打斷瞭: 生産已經順利結束。小宴廳裏熱鬧瞭起來,突然間所有的大人們都聚到瞭那裏。其中一扇雕花大門輕快地打開瞭,傳令官走進廳裏。他長瞭一雙軍人的藍眼睛,臉色發紅,亞麻色的髭須朝上翹著,領口上有禁衛軍的銀綬帶。他激動得有點兒不能自已,因為剛剛從極度的沉悶中解脫齣來,一顆心被可喜的消息填得滿滿的,在這樣非同尋常的一刻,把禮儀規矩都灑脫地甩到一邊。他行瞭個有意思的禮,端起胳膊肘,把馬刀的刀把抬得幾乎與胸同高,縱情地啞著嗓子喊道:“敬告諸位: 是位王子!”

“幸甚。”原文為法語。將級副官施邁騰伯爵說。

“高興,真高興,可說是高興之至!”內廷大總監馮·布爾·楚·布爾喋喋不休地說道;他很快就清醒過來瞭。

高級教會長韋斯利岑努斯博士有一張光滑的麵孔,舉止文雅,是位將軍的兒子,憑藉著個人名望,在相對年輕的歲數就得到瞭如今的地位,他的絲質外套上麵鼓著一枚星章。此刻他一雙潔白的手在胸下方交握,用動聽的聲音說道:“上帝保佑殿下!”

“上尉先生,您忘瞭吧,”馮·剋諾伯斯多夫先生微笑著說,“您的斷言越權瞭,那是我的權限義務纔對。是王子還是公主,在我對情況進行最周密的調查之前,還是完全不可確定的……”

用户评价

托马斯曼的第二部小说

评分送货很快,包装的也不错,一如既往的好评,有需要还会再来的。

评分买书就在jd 简直神速 不二选择,书是好书

评分经典作品,不容错过,京东搞活动更优惠。

评分收到货了。书还不错。

评分托马斯曼的小说,值得一看

评分托马斯曼也无疑是文学世界的一座高山,我辈唯有奋斗!

评分不错。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

评分一切不过是宿命。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有

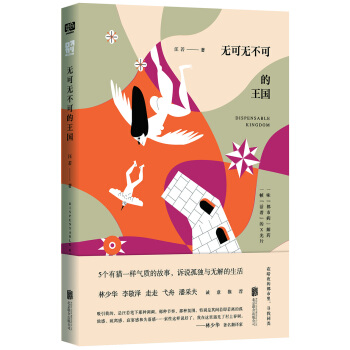

![陛下 [Konigliche Hoheit]](https://pic.tinynews.org/12235327/5a0aa86cN4433dec7.jpg)

![动物农场/奥威尔作品全集 [Animal Farm] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12235329/5a0ba0b8Nff10905a.jpg)

![失去一切的人 [The Dispossessed] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12235343/5a210b93N98217e40.jpg)

![黑暗的左手 [The Left Hand of Darkness] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12235347/5a2106f7N225079aa.jpg)

![白天的房子,夜晚的房子:讲述一座边境小城千年故事的碎片化小说 [Dom dzienny, dom nocny] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12235369/5a0b9b79Ne14895a0.jpg)

![萨郎宝/福楼拜小说集 [Salammb?] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12236346/5a017218N33c7e3a8.jpg)