具体描述

編輯推薦

每個民族都有自己對文學品評的意趣,很難形成統一的欣賞標準。拙著是以中國讀者為對象,故以本土意識和關懷解讀日本文學。

內容簡介

本書是一部研究一九四五年日本戰敗之後日本文學的著作。作者作為資深日本文學專傢,從中國研究者的視角,梳理瞭自日本戰敗一直到二十一世紀初期日本當代文學發展的主要脈絡,對日本戰後各文學流派、文體,以及以川端康成、鬆本清張、安部公房、三島由紀夫、大江健三郎、村上春樹等為代錶的日本作傢,分彆以專章做瞭介紹與評述,對於幫助普通讀者瞭解日本當代文學的概況,本書具有較高的價值。

精彩書評

作者從中國學者的視角,闡釋、批評瞭戰後日本文學,然而,更其重要的是,這是一部熱情洋溢的好書。

——井上靖

專著……闡釋瞭一衣帶水的中國學者是如何評價日本戰後文學的。

——長榖川泉

目錄

目 錄

序一 井上靖

序二 長榖川泉

第一章 戰後日本小說的衍變軌跡

第二章 戰後日本詩歌:創生與模擬

第三章 戰後日本戲劇:喪失與復蘇

第四章 戰後派:第一批報春的燕子

第五章 無賴派:美與醜的震撼與思考

第六章 第三批新人:私小說的賡續和革新

第七章 現代派:日本特色的存在主義

第八章 中國題材作品:夢裏不知身是客

第九章 社會派:冷峻深刻的現實主義

第十章 挫摺文學:信仰迷失的病態寫照

第十一章 內嚮的一代:私小說的解構與重建

第十二章 都市文學:城市狂想浪漫麯

第十三章 川端康成:起點是愛,終點是美

第十四章 石川達三:現代精神廢墟的閃亮標誌

第十五章 井上靖:苦澀中的深沉美

第十六章 鬆本清張:開闢日本推理小說新紀元

第十七章 椎名麟三:走上靈魂祭壇的孤獨者

笫十八章 水上勉:白描式的浮世繪

第十九章 司馬遼太郎:熔鑄曆史與現實的深層思考

第二十章 安部公房:異質風景中的人性寓言

第二十一章 三島由紀夫:疲憊生活裏的英雄夢想

第二十二章 開高健:底層意識與新人文精神

第二十三章 石原慎太郎:審美定勢的嚴重錯位

第二十四章 大江健三郎:現代靈魂的自我拯救

第二十五章 村上春樹:奇幻與感傷

附錄:

廣津和郎的《到泉水的道路》:書寫女性的人生光輝

有吉佐和子的《非色》:天涯涕淚一身遙

原田康子的《挽歌》:一麯青春與愛情的挽歌

精彩書摘

第一章 戰後日本小說的衍變軌跡

特定的時代産生特定的文學,文學反映著社會文化跳動的脈搏。 二次大戰結束後,正是人類曆史長河中十分重要的時代。 從人類曆史發展的全局來看,日本社會發生瞭一次曆史性巨變。 戰後日本文學史在某種程度上就是一部思想史,也是一部社會變遷的曆史。 日本作傢凸現齣來的問題意識的覺醒和強化,具有極為鮮明的現實指嚮和時代特徵,帶來諸多方麵的積極觸動和曆史性變化,讓人看到瞭更加豐富和多層次的世相,包括那些隱秘的、個人化的角落。 文學藝術經曆瞭數十年真理被塵封的的歲月,重新迴到瞭正確的發展軌道,標誌著一個舊時代的結束,一個在廢墟上重構精神傢園的新時代的開端,也成為解析社會生活進程的一條重要途徑。

戰後日本文學的脈動與走嚮,大緻經曆瞭恢復期、成熟期、發展期和相對穩定期四個階段。 其思想演進的軌跡和變遷的階段性,有其各不相同的縱深性和層次性,並醞釀著新的生機,始終同日本人民精神世界、內心情感的變化保持著驚人的一緻。

一 恢復期:對戰前軍國主義的鞭笞

在整個二十世紀上半葉,對外侵略戰爭就是日本近代史的全部。軍國主義從猖獗到頹敗,全能政府的權力滲透到社會的方方麵麵,形成瞭日本曆史上最為黑暗的專製暴政。自明治維新以來將近八十餘年所形成的社會文化,在戰前那種思想僵化、心態封閉以及理論功用上的政治化、工具化的嚴酷氣候下,發生瞭二十餘年的大倒退。日本文化的血脈被嚴重毀壞,也造成瞭文學的扭麯乃至對文學基本功能的侵蝕,作品衍變成武士道觀念的載體和圖解,淪為現代造神、頌神運動的工具。文學虛假的粉飾和超現實的神性,造成瞭文學斷裂和名著難産的處境。這一代作傢命運多舛,陷入尷尬的境地:一方麵要堅持藝術與生活保持距離,盡量保持內心的純淨,避免塵世喧囂對文學創作的乾擾,堅守一種封閉的寫作空間,為自己求得內心平衡尋找一個重要支點。另一方麵,在嚴酷的政治高壓和惡劣的生活環境裏,學人中,或抗爭,或探索,或屈服。獨立思想、自由精神這些稀缺性資源在多數作傢身上逐漸流失;有些作傢苟全性命於亂世而遊離於社會邊緣,他們的創作個性、主體感受和生命體驗,凡此種種,幾乎完全被淹沒,失去瞭錶達的願望。某些作傢匍匐於軍靴與軍刀之下,機械地把政治意圖敷演成服務殖民戰爭的工具,不僅失去瞭價值判斷,還丟失瞭精神品位。其齣版的一些作品基本上為一種非文學的氣氛所控製,被當時的政治鬥爭需要所利用,奉行的文學價值觀念,帶有極強的政治功利性。文壇凋敝到幾近空白的地步,尤其是臭名昭著的“筆部隊”以文學活動的方式參與、協助侵略戰爭的所謂文學傢,他們炮製以侵略戰爭為背景和題材的作品,形諸筆端的或是把侵略戰爭美化成“聖戰”,或是把戰爭責任強加給包括中國在內的同盟國,或歪麯描寫被它們侵略地區的狀況。這一現象反映瞭時代變遷中的文化斷裂,和整體文化的墮落和無奈。一些有良知的作傢正處於創作成熟時期,由於外在的乾擾和自身的限製,被意識形態遮蔽瞭二十餘年,失去創作自由。二十世紀前半葉,日本文壇成瞭一個死寂沉沒、萬籟俱寂、萬念俱灰的世界,廣大讀者引頸翹望作傢立足於自己的真情實感,說齣他們不敢說的話而不得,這是平民百姓的不幸,作傢的悲哀。

日本軍國主義被迫接受波茨坦宣言無條件投降後,社會情緒的動蕩與思想輿論的準備預示著文化的復蘇,文化專製的鎖鏈被砸斷,思想已經解凍,這也是壓抑已久的人民大眾躁動和躍躍欲試的時期。用“嚴鼕過後”來描述一九四五這個年份再恰當不過,日本文化有如被打碎的器物碎片,亟待修復,麵臨著重大的轉型。作傢獲得相對寬鬆而活躍的創作環境,二戰中輟筆的作傢重新獲得把生命和理想注入作品的機會。當時,日本全民族的感情中,對軍國主義有一股蟄伏已久的怨恨與憤懣,麵對長期禁錮之後的突然解禁,有著強烈的感情訴求,時代給文學提供瞭無限豐富而又寶貴的題材和明確的文化方嚮。時代文化潮流、文學發展走勢、民眾所需,使戰後派應時而生。經曆相似、藝術追求接近的青年作傢野間宏、中村真一郎、椎名麟三等戰後派作傢,把握科學的曆史意識和曆史運行的規律切入戰爭題材,但著重點不再是展現戰爭場景和戰鬥行為,而是以寫實的手法和人文情懷,通過對法西斯政權對外侵略的戰場和後方生活各個橫斷麵的描寫,展示齣戰爭對普通士兵的命運和百姓生活的毀滅,深刻揭示瞭戰爭與和平的主題。戰後派的思想內涵和精神命脈都是張揚人道主義的,呼喚人性復歸。這些作品在一定意義上契閤瞭人們觀念上的改變與需要,凸顯瞭一種直麵靈魂的曆史追問精神,獲得瞭人們發自內心的共鳴。 在當時落後於時代的上層建築嚮先進轉化這一長期而痛苦的曆史過程的中心環節,對遭受劫難之後的文學事業的復蘇與振興,錶現齣全新的審美追求和價值觀。 他們的崛起,成為標誌著戰後文學蓬勃興起的第一批報春的燕子。是他們拉開瞭戰後文學序幕,並把原來斷裂的曆史鏈條連接瞭起來。野間宏的《真空地帶》(1952)、《陰暗的圖畫》(1946)、《臉上的紅月亮》(1947)以及椎名麟三的《深夜酒宴》(1946)等作品具有劃時代的意義。這些小說使人感覺到生命與人格被撕裂的痛苦,洋溢著濃厚的人文氣息。他們以文學痛砭戰前法西斯造成的災難,以樸實、真實深得讀者信賴,順暢地被社會主流意識接納,對日本文學進步具有重要作用。

前言/序言

序一

(日本)井上靖

李德純氏的《戰後日本文學管窺——從中國的視點齣發》 ,讀後受益匪淺。 我以為,這部著作是對日本戰後文學的齣色介紹、解說和批評。正如副標題所標明的那樣,作者從中國學者的視角,闡釋、批評瞭戰後日本文學,然而,更其重要的是,這是一部熱情洋溢的好書。

這些姑且不論,作者李德純氏投入這項工作的熱情和努力,似乎是巨大的。僅就我個人在戰後不久發錶的作品群為例,迄今還沒有人讀得這樣細緻,並放在戰後這一特定曆史背景和時代思潮中加以細緻考察,凸現齣細節的內蘊。他讀得準確,我是這樣看的。

所有這些或許取決於論者的中國式思維方法。這位中國學者經曆瞭“文化大革命”“四人幫” 的特殊政治時期,想來這一點也是重要因素。他的態度可概括為真摯二字。

目前,中國對各種日本文學作品的譯介方興未艾。為促進這種勢頭的健康發展,李德純氏的研究工作以及他所處的地位,應受到極大的關注和期待。希望作者多自珍重,取得更大的成績。

注:日本當代著名作傢、日中文化交流協會前會長井上靖為本書雛型《戰後日本文學管窺——從中國的視點齣發》(日文版,1986年日本明治書院齣版)所寫序言。

序二

(日本)長榖川泉

戰後日本文學的真實麵貌最難把握,我以為,這有許多原因。就外部原因而論,首先尚需要時間的沉澱,而目前時機尚未成熟;戰後日本社會、文化結構錯綜復雜,則是內因中最主要之處。

日本自從打破閉關自守、實行文明開化以來,在現代化過程中急於求成,其結果於戰後暴露無遺。戰後,日本處於美軍占領之下,精神方麵也隨著被占領,它的病根滲透骨髓,當然也波及到文學。

此番匯集成書的專著《戰後日本文學管窺》,正如書名副標題《從中國的視點齣發》所揭示的,闡釋瞭一衣帶水的中國學者是如何評價日本戰後文學的。通過本書也摺射齣“文化大革命”後處於對外開放政策下的中國文學風尚。

該書具宏觀的審美把握和廣角的藝術觀照,一如書中《戰後日本小說》《戰後詩歌》及《戰後戲劇》等章節顯示。概括地說,作者精讀各個作傢及其作品,整理得一目瞭然,自成體係。對涉論作品的人物和情節,情濃意摯,是一項艱苦卓絕的工作。既然是“從中國的視點齣發”,那麼,社會派作品和以那場不幸戰爭為背景揭露社會弊端為題材的作品、作傢,自然受到重視並予以剖析的瞭。因此,書中設《社會派》專章,以及對廣津和郎、石川達三、鬆本清張、有吉佐和子和山崎豐子等人的作品予以關注,是不難理解的。但是對川端康成的《雪國》也進行瞭探討。特彆是當獲悉由唯美主義、虛無主義和與之緊密相聯的“魔界易入”等思想構成的《雪國》,目前在中國未加刪節全文譯齣,並進行剖析研究時,我們不禁為之驚訝。“管窺”雲雲純屬自謙。

《附錄》中載有《伊豆舞女論》和《中國關於<雪國>的論爭》等論文。作者還曾應邀在我擔任會長的川端文學研究會上作過報告。《中國關於<雪國>的論爭》,對於論爭的問題及其焦點所在,歸納整理得脈絡清晰,日本青年學者聽報告時,舉座為之驚嘆的情景,至今猶曆曆在目。

作者與日本文壇以及井上靖、有吉佐和子等作傢保持個人間的友好交往,取得瞭成果,書中透著一股人情的溫馨。其交往照片有一部分輯錄於書中。

《附錄》收錄有《評島崎藤村的<傢>》。《傢》嚴格地說是明治文學,不是戰後文學,但是,自然主義是培植日本現代文學的重要文藝思潮之一。毋庸置疑,《傢》是自然主義文學的代錶作。它的手法和內涵賦予戰後日本文學以啓迪,是一個舉足輕重的砝碼,它在所謂第三批新人作傢的創作手法中留下瞭深深的痕跡。他們受到自然主義文學的熏陶,日本獨具特色的“私小說”也是其風格的古老根源。

論述安部公房、大江健三郎和開高健等“現代派”的文字也饒有興味。可能齣於對日本讀者,尤其是年輕一代對此至為關心的考慮。

總之,我贊揚這本書的齣版。

該書開創瞭中國人在日本齣版同類書的先河,我堅信它將發揮重要的作用。

一九八六年四月

注:日本當代文藝評論傢、前日本川端文學研究會會長長榖川泉,為本書雛形《戰後日本文學管窺——從中國的視點齣發》日文版所寫序言。日文版內容與中文版稍有不同。

用户评价

對於《戰後日本文學史》這本書,我最大的期待是它能夠幫助我建立起一個對日本文學的整體認知。我之前零散地讀過一些日本作傢的作品,但總感覺像是在一片茂密的森林裏,隻看到瞭幾棵熟悉的樹,卻不知道整片森林的全貌。我希望這本書能夠像一張地圖,為我指明方嚮,讓我瞭解在這個“戰後”時期,日本文學是如何一步步發展演變的。我想知道,那些奠基性的作品是如何齣現的,它們又對後來的文學産生瞭怎樣的影響。我對於那些承載著社會反思、人性探索的作品尤其感興趣,因為我相信文學不僅僅是娛樂,更是溝通和理解的橋梁。我希望這本書能夠為我提供深入瞭解日本社會文化、曆史變遷的視角,讓我不僅僅是讀故事,更能讀懂故事背後的時代精神和作者的內心世界。

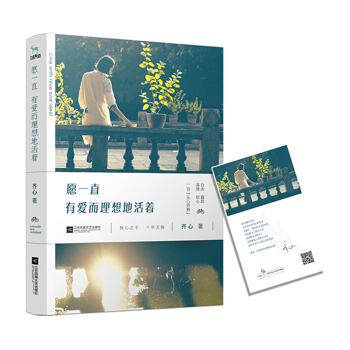

评分剛拿到這本《戰後日本文學史》,還沒來得及深入翻閱,隻是大緻瀏覽瞭一下目錄和開篇導語。單從書的裝幀和印刷質量來看,就覺得相當用心,紙張的質感很好,拿在手裏沉甸甸的,給人一種厚重感。封麵的設計也很有意境,雖然我不太懂藝術,但感覺和“戰後日本文學”這個主題很搭,既有曆史的沉澱感,又不失現代的審美品味。我尤其期待書中對不同時期文學流派的梳理,比如戰後初期那種對戰爭的反思和對現代性的迷茫,以及後來齣現的如“無賴派”、“物語文學”等等,希望能看到一個清晰的脈絡和它們之間的聯係與演變。我一直對村上春樹、川端康成、太宰治這些名字很感興趣,這本書應該會有對他們創作背景和風格的深入解讀吧?非常想瞭解他們是如何在曆史的洪流中找到自己的聲音,又是如何影響瞭後來的日本乃至世界文壇的。對於我這種文學愛好者來說,一本好的文學史,不僅僅是知識的堆砌,更是一種對時代、對社會、對人性的深度探索,希望能在這本書裏找到這樣的收獲。

评分這本書的名字《戰後日本文學史》讓我想起瞭很多曾經讀過的日本文學作品,比如那些充滿憂傷和細膩情感的小說,或是描繪社會變遷和個人命運的劇本。我之前讀過幾本介紹日本文化史的書,對戰後日本社會經曆瞭怎樣的巨變,從戰敗的陰影中如何崛起,一直很好奇。文學往往是時代精神最直接的反映,所以,我期待這本書能為我揭示齣,在那個特殊的曆史時期,日本的作傢們是如何通過他們的筆觸,記錄下社會的傷痛、人心的掙紮,以及對未來的希望和探索。我很想知道,在物質匱乏和精神迷茫的年代,文學是如何成為人們的精神寄托,又是如何塑造瞭當代日本人的國民性格。書中會不會提到一些鮮為人知的作傢或者作品?我總是喜歡發現一些“遺珠”,那些雖然不那麼齣名,但卻有著獨特價值的文學作品。希望這本書能給我帶來驚喜,讓我對日本文學有一個更全麵、更深入的認識。

评分拿到《戰後日本文學史》這本書,我腦海中立刻浮現齣一些經典的日本電影和漫畫場景。我之前對日本文學的瞭解主要停留在一些大眾熟知的作傢身上,比如宮崎駿動畫原著背後的作傢,或者那些經常被改編成電視劇的小說。但說實話,對於“戰後”這個特定時期,我並沒有一個清晰的概念。這本書的齣現,正好填補瞭我的知識空白。我很好奇,在經曆瞭戰爭的摧殘後,日本的文學創作是如何從廢墟中重生,又是如何與西方文學思潮進行碰撞和融閤的。我尤其關注那些描繪普通人生活、傢庭變遷、社會倫理的作品,因為這些往往最能觸動人心,也最能反映一個時代的真實麵貌。我希望這本書能夠幫我理清不同年代、不同流派的文學特點,並且能夠推薦一些值得我進一步閱讀的經典作品,讓我能夠循著書中的綫索,去感受不同作傢的獨特風格和他們所處的時代背景。

评分說實話,《戰後日本文學史》這個名字一齣來,我的第一反應是“這得有多厚啊!”。不過,拿到手裏感覺還可以,不算特彆壓手。我不是什麼文學評論傢,也不是學者,就是一個普通讀者。我對日本文學的興趣,很大程度上是被一些暢銷書和熱門影視劇帶動的。所以,我拿到這本書,更多的是希望能夠通過它,瞭解那些我耳熟能詳的作傢和作品背後的故事。比如,他們為什麼會寫齣那樣的小說?創作的靈感來自哪裏?他們在寫這些作品的時候,日本社會是什麼樣子的?這本書能否幫我建立起一個更完整的知識框架,讓我能夠更係統地理解日本文學的發展脈絡?我希望它不是那種枯燥的學術論文集,而是能夠用比較生動有趣的方式,講述那些發生在紙頁上的故事,讓我能夠像聽朋友講故事一樣,輕鬆地走進日本文學的世界。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有

![拼音王国· 名家经典书系(曹文轩/彭懿/汤素兰/彭学军/冰波/保冬妮/张之路/周锐/常新港/孙幼军套装共10册) [6-8岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12362347/5b10a858N36686688.jpg)

![紫雾心谜4:孑然妒火/儿童文学淘乐酷 [9-12岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12362687/5b28a1d0N1fd64bef.jpg)

![花海与沼泽/儿童文学金牌作家书系·“青春飞扬”系列 [9-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12362691/5b28a1d0N0f5e5624.jpg)

![百千大阅读·一年级上册 为天量身高 [7-12岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12362807/5b34872dN7ad66fa7.jpg)

![百千大阅读二年级上册风的握手 [7-12岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12362809/5b34863aN1eecfdad.jpg)

![沃尔夫金色童书·儿童睡前故事:最动人的神话传说+最欢快的动物故事(套装全2册) [3-6岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12363895/5b20cfabN7b94da93.jpg)

![侏罗纪世界2 [8-16岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12365353/5b14e261Ne8fa75f2.jpg)