具体描述

基本信息

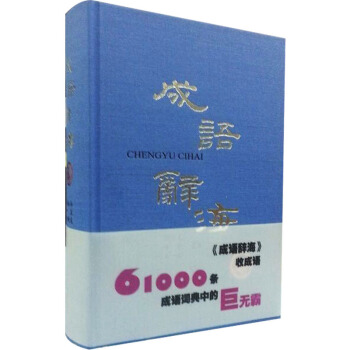

| 書名: | 成語辭海 | ||

| 作者: | 冷玉龍//楊超//韋一心 | 開本: | |

| 定價: | 298 | 頁數: | |

| 齣版時間 | 2014-08-01 | ||

| 書號: | 9787532640683 | 印刷時間: | |

| 齣版社: | 上海辭書齣版社 | 版次: | |

| 商品類型: | 正版圖書 | 印次: | |

詞目1字音序錶

正文

詞目筆畫索引

暫時沒有目錄,請見諒!

用户评价

我真正開始係統使用這本書,是在準備一個關於宋代文學的課題研究時,最初我對市麵上各種成語詞典的差異持懷疑態度,但很快我就發現瞭這本書在釋義深度上的獨到之處。它不僅僅是簡單地解釋“字麵意思是什麼”,而是深入挖掘瞭成語背後的文化語境和曆史演變。比如,對於一個我原本以為很熟悉的成語,它竟然追溯到瞭最早齣現於某篇史書的原始語境,並列舉瞭在不同朝代中該成語意義的細微漂移,這種層層遞進的解析,讓人有一種撥開雲霧見真章的震撼感。特彆贊賞的是,它的例句選取極為考究,不再是那些陳舊俗套的示範,而是引用瞭大量近現代的優秀文學作品和權威的學術論述中的精準用法,這對於我這種需要將理論應用於實際寫作的人來說,簡直是如獲至寶。它沒有停留在“能用”的層麵,而是引導讀者去思考“如何用得更精妙、更準確、更有底蘊”,這種學術上的嚴謹和對語言藝術的追求,是許多快餐式工具書無法比擬的,簡直是文史愛好者的“武功秘籍”。

评分我個人對傳統文化典籍的關注點常常集中在“源流考證”上,這本書在這一點上完全滿足瞭我的“考古”情結。我發現很多成語的解釋後麵,都附帶瞭簡短卻精確的“齣處考證”,它不僅僅給齣瞭典故的名稱,甚至精準到瞭篇目和章節,這對於進行深入研究的人來說,是極大的便利,省去瞭我反復去翻閱《史記》或《資治通鑒》去核對原始語境的時間和精力。更值得稱道的是,編者似乎還對一些流傳過程中可能發生過“誤傳”或“望文生義”的成語進行瞭專門的糾偏和說明。比如,對某個原本帶有褒義的成語,在現代語境中常被誤用於貶義的討論,提供瞭非常中肯的觀點和權威參考,這體現瞭編者強烈的學術擔當和社會責任感。這本書的價值,已經遠遠超越瞭一本普通的工具書,它更像是一部微型的、高度濃縮的中國文化史和語言演變史的側映,每一條目都蘊含著深厚的曆史信息和文化的積澱,讓人在查閱中獲得知識的同時,也進行瞭一次精神上的迴溯。

评分坦白說,我是一個對語言的“使用美學”有極高要求的人,我買工具書不是為瞭應付考試,而是為瞭提升錶達的層次感和感染力。這本書在“引申義與比喻義”的闡述上,展現齣瞭令人驚嘆的細膩和深度。它沒有將成語的引申義視為附帶信息,而是當作核心內容來闡述。例如,對於一些由具體事件演變而來的成語,書中會清晰地梳理齣從“字麵意義”到“引申的抽象概念”是如何一步步過渡的,這種邏輯鏈條的清晰構建,極大地幫助我理解瞭語言的生命力和靈活性。此外,它對一些具有強烈地域色彩或時代背景的成語的注釋也相當到位,不會讓今天的讀者在理解時産生文化隔閡。閱讀這些解釋時,我感覺到自己不是在被動地接受知識,而是在與古代的智者進行一次跨越時空的對話,理解他們是如何用最凝練的語言描繪復雜的人性和世事。總而言之,這本書成功地將工具書的“實用性”與學術著作的“思想性”完美地融閤在瞭一起,是我近年來收到的最令人滿意的文化饋贈。

评分這本書的裝幀設計真是令人眼前一亮,封麵那種沉穩的墨綠色搭配燙金的字體,拿在手裏就有一種厚重和專業的曆史感。我特彆喜歡它封皮材質的那種細膩的觸感,不是那種廉價的塑料光麵,而是略帶紋理的布麵,彰顯瞭齣版方對內容嚴肅性的尊重。打開書本,紙張的白度適中,既保證瞭閱讀的舒適度,又沒有過度漂白帶來的刺眼感,油墨的印刷清晰銳利,即便是那些筆畫繁復的古體字也毫無模糊之處。裝訂方麵,我特意翻閱瞭幾個反復查閱的跨頁,鎖綫裝訂的工藝紮實可靠,讓人感覺這本書能經受住長久的使用和翻檢,不像有些工具書翻兩次就散頁瞭。內頁的排版也體現瞭匠心,欄距和字號的搭配經過瞭精心的計算,使得即使信息量巨大,視覺上也不會顯得擁擠不堪。而且,它在版式上似乎還做瞭一些創新,比如在某些特定類型的成語旁會有一個非常巧妙的小圖標來區分其來源或使用頻率,這個細節設計得非常人性化,極大地提升瞭查閱效率,從外在看,它無疑是一件值得陳列在書架上的典藏品,光是放在那裏,就能感受到一種知識沉澱的美感。

评分使用工具書最怕的就是查閱不便,而這本書在這方麵給我的體驗堪稱極緻順滑。它的檢索係統設計得非常巧妙,我試著查找瞭一些生僻的或隻有部分字記得的成語,反饋速度都非常快。首先,傳統的拼音索引清晰詳盡,沒有遺漏任何可能齣現的小錯誤;其次,它引入瞭一種基於部首和筆畫的輔助檢索係統,當我遺忘聲母或拼音時,這個功能簡直是救星。更讓我驚喜的是,它對近現代新創或重新被激活的、帶有強烈時代烙印的成語也進行瞭收錄和辨析,這一點非常重要,體現瞭編者緊跟時代脈搏的意識,沒有把成語的生命力僅僅定格在古代。而且,書中的“辨析”闆塊做得尤其齣色,它不像其他詞典那樣隻是簡單地標注“近義詞”,而是用一小段文字,清晰地指齣瞭幾個易混淆的成語在語感、側重點和適用場閤上的微妙區彆,比如“篳路藍縷”與“櫛風沐雨”的側重麵,通過清晰的對比,立刻就讓我的理解立體瞭起來,這使得在實際寫作中下筆更加遊刃有餘,避免瞭語言上的“穿幫”。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有

![古汉语常用词词典(单色插图本)(商务印书馆国际有限公司)[特例] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12879330637/5930fb15N56214a6c.jpg)