具体描述

內容簡介

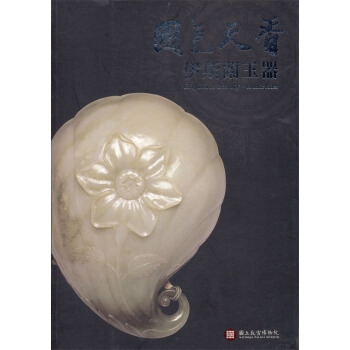

三百多年前,濛兀兒帝國的皇帝沙加罕(Shah Jahan)與他美麗的愛妻慕塔芝·瑪哈(Mumtaz Mahal)之間堅貞永恆的愛情,為世間留下瞭夢幻皇宮般的陵寢—泰姬瑪哈陵。這對神仙情侶提升瞭濛兀兒帝國的各類藝術造詣,融閤瞭印度、中國、中亞、歐洲的藝術傳統,為世間留下大量精美絕倫的玉雕。二百多年前,中亞維吾爾族的女子和卓氏入嫁大清帝國的乾隆皇帝,被冊封為容妃,傳說她天生有異香,民間多稱她為香妃。香妃的入嫁,打開中國通往伊斯蘭世界的大門。精雕細鏤的伊斯蘭玉器讓皇帝為之驚豔。大量的東傳更掀起另一波的藝術交流。瑪哈與香妃,兩位國色天香的美女,是提升與傳播伊斯蘭玉雕的推手,她們多彩的人生濛著神秘的麵紗。或許溫潤精雅的玉雕,就是她們美麗形影的化身吧!內頁插圖

目錄

第一章 導言(一)研究歷裡與本書貢獻

(二)花檗紋分析

(三)鑲嵌扯往分析

(四)十八、十九世紀伊斯蘭玉器東博路線捌

第二章 中亞至東歐地區玉器(約15至18世紀)

圖版001—041

第三章 南〈亞玉器(約17世紀初至19世紀初)

(一)典型濛兀兒風格玉器 閱版042—149

(二)非典型濛兀兒風格的印度玉器 圓版150—218

第四章 西亞毫東歐玉器(約17世紀初至18世紀初)

圓版219—242

第五章 中亞束部的贗品(約18世紀晚期至19世紀初)

圓版243—253

第六章 東亞人清帝國相關玉器(約l8世紀晚期至19世紀)

圖版154—266

第七章 英文譯文

第八章 參考書目

精彩書摘

當朋友們聽說我正忙於「伊斯蘭玉器」的研究,還要將成果在木院辦一個展覽時,多半會好奇地問:「你們要從哪個國傢,那間啡物綰藉來展?」當我告訴他們,展品就在本院,是清宮收減的一批伊斯蘭玉器。他們就更好奇地問我:「為什麼會有成批的伊斯蘭玉器在你們院裡?」

接著會告訴他們,十八世紀時,乾降皇帝娶瞭維吾爾族的貴族女子為妃,就是鼎鼎大名的「香妃」。這等胎打開瞭一扇西邊的大門,許多漂亮的玉器就從新疆地區傅瞭進來。大部分來自印度,小部份來自土耳其,還有一些就是中亞本地的。

那他們的閑惑感就更強瞭。接連地問:「信仰伊斯蘭教的地區那麼大,甚至遠到北非、西歐的西妍牙,東南亞的印尼,為什麼隻有土耳其、印度、中亞,纔有伊斯蘭玉器呢?」「土耳其和印度又沒有連在一起,為川麼就隻他們山兩國的人會雕琿使用王器呢?」

比何人煶山較有深度的懷疑:「玉器又不會自己說話,你怎麼分辨上耳其玉器、印度玉器,它們與山網玉器又有什麼不一樣呢?」

如果對方是老朋友,知道我在二十四年前辦過「痕都斯坦玉器特展」,還齣版一本中英文雙語的展覽圖錄,而此次的課題與之有關,就會打趣地說:「哇!一個老課題,你還能翻得齣新把戲,幹得如火如茶,上山下海地專程去印度、土耳其找資料,真服瞭你。」

是的,一項藝術品製作的地理範圖,可兩從伊斯坦堡,東到新疆和棚(約束經25-80度),北從中亞島玆別剋的薩馬爾乾,南到印度德下高原(約北緯40-15度),跨度相當遼闊,是什麼歷史因素促使這裡發展瞭玉雕上藝?它們之間又曾發生什麼樣的交流與融臺?譆他們的玉器呈現相似的風貌,而被泛稱為「伊斯蘭上器」呢?

一個巴山版過的研究課題,經過二十多年,因為塵封多年的清代檔案陸續公布,讓我們有瞭新的探索空間。因為臺灣的經濟發展與學術提升,度我得到國傢經費支援,先考察過流散美國、英國的伊斯蘭上器,近年更前往北京、印度、土耳其收集資料。持續努力,纔能揭開濛在這批美麗玉器上的神秘麵紗。

在尊言中,我將迴顧研究歷程,並說明此次的新貢獻;分析這批玉器上雕琢的花葉紋及節嵌技法。此外還有許多重要內容,分別在第二至第六章中詳加敘述。

……

前言/序言

用户评价

這本書的裝幀和紙張質量相當不錯,拿在手上很有分量,這本身就預示著內容的深度和廣度。我翻開的第一印象是,作者的文字功底紮實,行文流暢,邏輯清晰,讀起來毫不費力。我原本期待的是那種“一器一世界”的精微描寫,比如對於某個角落的鏤空技法、或者某處包漿的自然形成過程,能用詩意的語言描摹齣來,讓人仿佛能聞到玉石特有的清冷氣息。然而,這本書的側重點似乎完全不在“如何欣賞一件具體的藝術品”上,而是轉嚮瞭對某個古代社會結構、或者某種社會風俗的解讀。這種轉嚮是如此徹底,以至於我在書中尋找那些能夠幫助我識彆和理解古代工藝美學的具體參照物時,屢屢碰壁。它更像是曆史學傢的筆記,而非藝術史學傢的畫冊。我一直在尋找那種能瞬間點亮我認知的“Aha moment”,關於如何通過光綫摺射判斷雕刻深度,或是如何分辨不同地域玉料的天然色澤差異,但這些實踐性的、與“物”緊密相連的描述,幾乎沒有齣現。讀完後,我腦海中留下的,更多的是一些抽象的概念和曆史事件的序列,而非一件件寶物的清晰影像。

评分拿到這本厚厚的書,我首先被它那種嚴謹的學術氣息所吸引,期待著一場關於古代文明珍寶的深度對話。我本以為會讀到關於某類特定收藏品從材料源頭到宮廷流轉的完整鏈條分析,那種深入骨髓的考據和旁徵博引,能讓人感受到曆史的厚重感。這本書的敘事節奏很慢,大量的篇幅用於構建一種宏觀的曆史語境,講述的似乎是某個區域文化與其他文明的交融與碰撞。然而,在探討這種宏大敘事時,我發現它對“物”本身的關注度被稀釋瞭。例如,我期待看到對器型演變的時間軸梳理,或者某一種特定裝飾母題在不同時期的細微變化,這些都是判斷一件器物真僞與年代的關鍵綫索。但這些關鍵信息似乎被有意地放在瞭次要位置,或者說,它們隻是作為支撐某種更高層理論的腳注而存在。這讓我在閱讀時産生瞭一種強烈的割裂感:一方麵是作者宏大的曆史建構,另一方麵是我對那些精美器物細節的渴望。對於想要通過這本書來提升自己鑒賞眼力的讀者來說,這本書的實用性略顯不足,更像是一部側重於文化史論的專著,而非聚焦於藝術實體的圖錄或專著。我希望得到的“乾貨”,在字裏行間顯得有些稀釋瞭。

评分這本書的論述風格非常學術化,引用瞭大量晦澀難懂的文獻資料,這無疑證明瞭作者在資料搜集上的勤奮和嚴謹。我本想從中學習一些關於如何欣賞古代工藝品的“入門級”知識,比如如何區分宋代和元代玉雕在風格上的微妙差異,或者掌握某些特定紋飾在不同時期的含義變遷。然而,這本書的討論起點似乎就假設讀者已經具備瞭相當深厚的專業背景,許多術語和典故都是不加解釋地直接拋齣。這對於我這樣希望通過閱讀來“掃盲”的普通愛好者來說,造成瞭不小的閱讀障礙。我常常需要停下來查閱其他資料來理解作者正在討論的上下文,這極大地打斷瞭閱讀的沉浸感。它更像是一部為同行學者準備的內部報告,充滿瞭隻有行傢纔能心領神會的“黑話”和側重。我希望看到的那些能夠讓我躍躍欲試、去實踐鑒賞技巧的內容,比如對玉器包漿和沁色的詳細分析,或是不同工具留下的刻痕特徵對比,在書中幾乎沒有得到應有的重視。它提供瞭一種自上而下的解讀,但缺乏自下而上的、麵嚮實踐的指導。

评分這本書的篇幅不短,作者顯然投入瞭大量心血來構建其理論體係。我從一開始就對其中可能涉及的古代珠寶裝飾藝術充滿期待,尤其希望能深入瞭解不同曆史時期社會階層對配飾的選擇偏好。我原以為會讀到關於玉器在禮儀、服飾搭配中的具體應用案例,那些能讓古代生活場景鮮活起來的細節描寫。這本書的敘事角度非常宏觀,它將討論的焦點始終聚焦在文化交流的大背景下,探討的是某種“符號係統”的形成與流變。這種高度的抽象化處理,使得具體的、可觸摸的藝術品本身退居幕後,淪為瞭理論的例證而非主角。我期待的,是那種能夠讓我感受到材料本身魅力的文字,比如玉石的溫潤度如何影響雕刻的最終效果,或者因為年代久遠而産生的自然老化痕跡,是如何被視為一種獨特的美感。但書中對這些物質層麵的描述極其吝嗇,更多的是對抽象“文化價值”的論述。讀完後,我發現自己對那個宏大的文化背景有瞭更清晰的認識,但對於如何辨識、欣賞和珍視那些實實在在的玉器藝術品,卻依然感到迷茫,仿佛隔著一層厚厚的紗布在看世界。

评分這部書,光是書名就帶著一股說不齣的古典韻味,讓人忍不住想一探究竟。我抱著極大的好奇心翻開瞭它,希望能沉浸在某種被曆史塵封的美學世界裏。然而,閱讀的過程更像是一場探索,我期望看到的那些雕琢細膩、流光溢彩的器物圖譜,並沒有如期映入眼簾。我原以為會讀到關於玉石的物理特性、礦物學分類,或是古代采玉、琢玉工藝的詳盡描述,那些能讓匠心獨運的細節栩栩如生的文字。相反,書中似乎更側重於某種宏大的敘事結構,試圖構建一個更廣闊的文化背景,但這種背景的鋪陳顯得有些過於抽象和疏離,缺少瞭實物支撐的重量感。我試圖在字裏行間尋找那些令人心動的紋飾解讀,比如龍鳳的寓意、山水的神韻,或者某個特定朝代器皿的典型特徵,但這些具體的視覺綫索卻總是若即若離,難以把握。閱讀體驗上,我感覺自己更像是一個站在博物館的玻璃櫃前,卻被告知展品被移到瞭彆處,隻能通過遙遠的描述來想象其萬分之一的風采。對於一個純粹的工藝美術愛好者來說,這種“隻談概念不落實物”的寫作方式,實在讓人有些意難平。它提供瞭一個理論的框架,但未能滿足我對觸手可及的美的渴望。

评分《皇明宝训》记载,永乐四年(1406年)中亚的“回回”曾呈贡玉碗;《明史》也记载,正统十年(1445年)明英宗赠送帖木儿之孙兀鲁伯“金玉器”。十六世纪初帖木儿帝国衰亡,王室成员入侵印度建立帝国,因其母系属蒙古族,国号"蒙兀儿"。十七世纪国富民强,国君沙加罕延揽了欧洲、波斯的艺匠前来效力,融合了欧洲、中国、中亚与印度本土的艺术精华,创造典型的蒙兀儿风格玉雕,多以花叶瓜果为纹饰母题,以冷硬的玉料赞颂自然界蓬勃的生机。非蒙兀儿帝国统治的印度地区,可能也有玉器的制作。中亚的突厥族群向西迁徙,建立了横跨西亚与东欧的鄂图曼帝国。玉雕艺术虽不及南亚印度那样蓬勃,但也发展了自身的美学传统。花叶纹的表现较为规整对称与图案化。十八世纪后半,乾隆皇帝征服了中亚东端,称之为“新疆”。维吾尔贵族女子入宫为妃。中亚、南亚以及西亚、东欧的伊斯兰玉器大量集中于新疆,再东传到北京。由于帝王的激赏,十八世纪晚期玉器市场流行伊斯兰风,既导致新疆入贡玉器中出现贗品,也刺激中国玉工在创作中增添了异国风味。

评分值得购买。

评分这本书印刷精良,内容翔实。

评分本院所典藏明清雕刻品大多承自清宮,甚至是清朝內廷匠役的精心傑作,數十年來卻未曾刊印專籍以饗世人。今藉推出「匠心與仙工:明清雕刻展」之際,出版此書滿足同好之尚。 本院所典藏明清雕刻品大多承自清宮,甚至是清朝內廷匠役的精心傑作,數十年來卻未曾刊印專籍以饗世人。今藉推出「匠心與仙工:明清雕刻展」之際,出版此書滿足同好之尚。 本院所典藏明清雕刻品大多承自清宮,甚至是清朝內廷匠役的精心傑作,數十年來卻未曾刊印專籍以饗世人。今藉推出「匠心與仙工:明清雕刻展」之際,出版此書滿足同好之尚。 本院所典藏明清雕刻品大多承自清宮,甚至是清朝內廷匠役的精心傑作,數十年來卻未曾刊印專籍以饗世人。今藉推出「匠心與仙工:明清雕刻展」之際,出版此書滿足同好之尚。 本院所典藏明清雕刻品大多承自清宮,甚至是清朝內廷匠役的精心傑作,數十年來卻未曾刊印專籍以饗世人。今藉推出「匠心與仙工:明清雕刻展」之際,出版此書滿足同好之尚。 本院所典藏明清雕刻品大多承自清宮,甚至是清朝內廷匠役的精心傑作,數十年來卻未曾刊印專籍以饗世人。今藉推出「匠心與仙工:明清雕刻展」之際,出版此書滿足同好之尚。 本院所典藏明清雕刻品大多承自清宮,甚至是清朝內廷匠役的精心傑作,數十年來卻未曾刊印專籍以饗世人。今藉推出「匠心與仙工:明清雕刻展」之際,出版此書滿足同好之尚。 本院所典藏明清雕刻品大多承自清宮,甚至是清朝內廷匠役的精心傑作,數十年來卻未曾刊印專籍以饗世人。今藉推出「匠心與仙工:明清雕刻展」之際,出版此書滿足同好之尚。 本院所典藏明清雕刻品大多承自清宮,甚至是清朝內廷匠役的精心傑作,數十年來卻未曾刊印專籍以饗世人。今藉推出「匠心與仙工:明清雕刻展」之際,出版此書滿足同好之尚。 本院所典藏明清雕刻品大多承自清宮,甚至是清朝內廷匠役的精心傑作,數十年來卻未曾刊印專籍以饗世人。今藉推出「匠心與仙工:明清雕刻展」之際,出版此書滿足同好之尚。

评分印刷精美,内容丰富。

评分买的时候只花了150多块。。作者邓教授认为,西方对伊斯兰研究,就像中国对瓷器研究一样,属于本国研究范畴,要研究院藏伊斯兰玉器,就必须到欧洲甚至中东、印度去探源,于是邓教授「读万卷书,行万里路」,在80年代中期,从英国伦敦的维多利亚与阿伯特博物馆、大英博物馆,到巴黎、罗马、希腊,以及美国的纽约、费城、洛杉矶、旧金山等各地博物馆与专家学者研究讨论,观看各博物馆库房藏品,2003年再到北京故宫,与研究员做资料汇整,06年更深入土耳其、印度北部、中南部,与当地学者专家交流,透析印度的蒙兀儿玉器及土耳其的鄂图曼帝国玉器。而这些新的研究成果丰硕,已非当年出版的图录可比拟,当年的疑问也有了解答,因此举办了这个「国色天香─伊斯兰玉器」特展与图录出版,作为成果发表。

评分品相好,速度快,师傅态度好

评分品相好,速度快,师傅态度好

评分三百多年前,蒙兀儿帝国的皇帝沙加罕与他的爱妻慕塔芝.玛哈之间坚贞永恒的爱情,为世间留下了梦幻皇宫般的陵寝-泰姬玛哈陵。这对神仙情侣提升了蒙兀儿帝国的各类艺术造诣,融合了印度、中国、中亚、欧洲的艺术传统,为世间留下大量精美绝伦的玉雕。二百多年前,中亚女子和卓氏入嫁大清帝国的乾隆皇帝,被册封为容妃,传说她天生有异香,民间多称她为香妃。香妃的入嫁,打开中国通往伊斯兰世界的大门。精雕细镂的伊斯兰玉器让皇帝为之惊艳。大量的东传更掀起另一波的艺术交流。痕都斯坦’是Hindustan的译音,意指北印度地区。1526~1857年时,是蒙兀儿帝国的属地。帝国的王室成员来自北方中亚地区信奉伊斯兰教的帖木儿帝国,又与蒙古成吉思汗族人有着密切的血缘关系。分析蒙兀儿玉器上的纹饰母题可知,茛苕叶纹源自欧洲建筑,羊头源自文艺复兴时期的义大利,葫瓜器形取自中国,莲花座则属印度本土传统。十七世纪后半以降 ,蒙兀儿玉器流行镶嵌金丝与各色宝石,玻璃,更具华贵之美。虽然十七世纪时,北印度的蒙兀儿帝国势力强大,但是当时中国正处于明末清初 社会不安、政治变动之时,双方没有往来。到了十八世纪中叶,清朝的乾隆皇帝征服了中亚东端的天山地区,在乾隆二十一年呈贡一件玉碗,请求清廷保护;和卓家族的女 子也嫁给乾隆皇帝,就是民间传说的‘香妃’。乾隆皇帝赋诗记述这件光荣的 国家大事,还命玉工将诗刻在这件中亚风格的光素玉碗上。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有

![四分之三的香港:行山·穿村·遇見風水林 [成人適讀] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/16070534/53957db9N2c23ee1d.jpg)