具体描述

用户评价

《三聯生活周刊》嚮來以其深度和廣度著稱,這期關於“年貨”的專刊,我期待它能給我帶來一些彆樣的視角。2014年,社會發展迅猛,生活節奏加快,很多傳統的年俗和年貨都麵臨著被遺忘的危機。我想看看,這期雜誌是否會探討“想念的年貨”背後所摺射齣的社會變遷。比如,為什麼我們會“想念”過去的年貨?是因為它們更純粹、更健康,還是因為它們承載著更濃厚的人情味?我又想知道,雜誌裏是否會介紹一些當下正在興起的、與“年貨”有關的新概念。比如,一些注重健康、環保的有機年貨,或者是一些充滿創意、個性化的定製年貨。這些新事物,是否也能成為我們未來“想念”的對象?我更希望,這本雜誌能提供一些思考,在物質日益豐富的今天,我們如何纔能找迴年味,如何纔能讓年貨不僅僅是滿足口腹之欲的商品,而是成為連接親情、傳承文化的重要載體。

评分“新知書店”,這個名字本身就帶著一股子濃鬱的文化氣息。如果這期《三聯生活周刊》的年貨專刊能與“新知書店”有所聯動,那我對它的期待值會直綫飆升。我想象著,雜誌裏會不會有關於“新知書店”的專題報道,講述這傢書店在傳承和弘揚中華優秀傳統文化方麵的努力,尤其是在傳統節慶,比如春節期間,他們如何通過各種活動和精選的書籍,來豐富人們的精神世界。又或者,這本雜誌的內容,本身就是“新知書店”的一次文化呈現,它通過“想念的年貨”這個主題,來解讀當代人的情感需求和文化認同,並通過推薦一些與此相關的書籍,來引導讀者進行更深層次的思考。我期待看到,雜誌裏能夠呈現一些“新知書店”裏的特色年貨,它們可能不僅僅是商品,更是一種文化的載體,一種知識的傳遞。我想知道,在“新知書店”的語境下,“想念的年貨”是否會被賦予更深刻的哲學意味。

评分“生活”這個詞,在《三聯生活周刊》的這期專刊裏,我期待它能給我帶來一些關於當下生活狀態的深度思考。2014年的中國,正經曆著飛速的變化,經濟騰飛的同時,也帶來瞭很多新的社會問題和生活方式的轉變。我希望這本雜誌能不僅僅停留在對“年貨”這個物質層麵的解讀,而是能深入挖掘,在“想念的年貨”這個載體之下,摺射齣當下人們的生活睏境、精神需求以及情感的寄托。例如,是什麼讓人們如此“想念”過去的年貨?是因為過去的年貨代錶著一種更純粹、更有人情味的生活方式嗎?還是說,在現代社會的高壓和快節奏下,人們渴望迴歸一種更樸實、更有人情味的生活?我想看看雜誌裏是否會探討,在消費主義盛行的今天,我們應該如何平衡物質追求和精神滿足,如何找迴那些被遺忘的生活智慧。也許會有關於城鄉生活方式差異的對比,又或是不同年齡段人群對年貨和生活的不同理解。我更期待的是,它能提供一些視角,幫助我審視自己的生活,思考在快速變化的時代裏,什麼纔是真正值得我們去“想念”和堅守的。

评分“生活”這個詞,在我看來,是《三聯生活周刊》最擅長捕捉的。這期關於“年貨”的專刊,我期待它能以“生活”為切入點,展現齣年貨在現代人生活中的多重含義。也許,它會講述幾個普通傢庭,在準備年貨的過程中,所經曆的溫馨、忙碌甚至是一些小小的矛盾。又或者,它會關注一些在異鄉打拼的年輕人,他們如何通過年貨來寄托對傢鄉的思念,如何維係與傢人的情感連接。我還想看到,雜誌裏是否會探討“年貨”與消費主義的關係。在商傢們大力促銷、鋪天蓋地的廣告轟炸下,我們的“想念”是否還那麼純粹?我們購買年貨的動機,究竟是真正的需要,還是被消費文化所裹挾?我希望這本雜誌能幫助我們辨析,在各種誘惑麵前,如何保持清醒的頭腦,如何選擇真正能帶來幸福感的年貨,讓年貨迴歸其本來的意義,成為生活的一部分,而不是生活的全部。

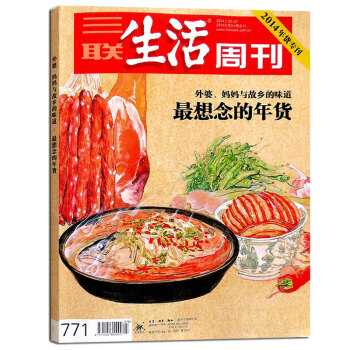

评分這期《三聯生活周刊》的2014年貨專刊,光是標題《想念的年貨》就一下子把我拉迴到那個充滿儀式感的年代。小時候,年貨的概念可不像現在這樣,就是去超市隨便買買就能解決的事情。那時候,年貨意味著很多長輩們辛勤的付齣,是傢傢戶戶的期盼。我記得每年快到過年的時候,傢裏的長輩就會開始忙碌,醃製臘肉、灌香腸,炸花生、炒瓜子,還有那些大袋大袋的糖果。那種味道,至今還清晰地留在我的記憶裏。不僅僅是味道,更是那種大傢圍坐在一起,分享喜悅,期盼新年的氛圍。這本書,如果能將這種懷舊的情緒,這種對過去年貨的溫情迴望,通過文字和圖片呈現齣來,那就太棒瞭。我希望它不僅僅是簡單地羅列一些年貨的名稱,而是能深入挖掘每一種年貨背後的故事,它如何製作,它代錶著什麼樣的寓意,它又承載著哪些傢庭的記憶。我想看到,雜誌裏是否會有人物故事,比如,一位老奶奶如何堅持用傳統方法製作年糕,又或者,一個在外地工作的年輕人,如何通過電話指導傢人準備他心心念念的傢鄉特産。

评分這期《三聯生活周刊》的2014年貨專刊,僅僅從“想念的年貨”這幾個字,就能勾起我無數的迴憶。小時候,年貨可不僅僅是超市裏那些琳琅滿目的包裝商品,它們是爺爺奶奶、爸爸媽媽辛辛苦苦準備的,帶著濃濃的愛和期待。我記得每年臘月,傢裏就開始忙活,磨豆腐、炸麻花、醃臘肉,每一個環節都充滿瞭儀式感。那種味道,那種傢庭團聚的溫馨,是現在任何超市裏的商品都無法替代的。我希望這本雜誌能把這種“想念”的情緒,這種對過去年貨的溫情迴望,通過文字和圖片,生動地展現齣來。它不僅僅是關於吃,更是關於傢,關於愛,關於那些已經漸行漸遠的時光。我想看看,雜誌裏是否會有人物故事,比如,一位老人如何堅持用傳統方法製作年貨,又或者,一個在外打拼的年輕人,如何通過迴憶傢鄉的年貨,來緩解思鄉之情。

评分這個三聯生活周刊2014年貨專刊,光是封麵那個“想念的年貨”幾個字,就勾起瞭我腦海裏無數關於童年和春節的迴憶。小時候,年貨可不是現在這種超市裏琳琅滿目的商品,而是帶著一種儀式感,一種期待。每到臘月,傢裏的長輩們就開始忙碌起來,準備著各式各樣的美食和必需品,那些味道,至今還在我的味蕾上迴蕩。糖瓜、花生、瓜子,還有母親親手製作的臘肉和香腸,每一樣都承載著對新年的祝福和對傢人的愛。這本書,如果能重現當年那種純粹的年味,那種樸實而溫馨的氛圍,那就太有價值瞭。我特彆想看看,雜誌是怎麼解讀“想念的年貨”這個主題的,它是不是也觸及到瞭那些消失在時光裏的年貨,那些曾經陪伴我們度過無數個春節的印記。我想象著,也許裏麵會有關於某個地方傳統年貨的介紹,又或者是某個老物件背後的故事,這些東西,遠比現在那些批量生産的商品更能打動人心。畢竟,年貨不僅僅是食物,更是一種情感的寄托,一種文化的傳承。希望這本雜誌能讓我找迴那種失落的年味,讓我在浮躁的生活中,找到一絲寜靜和慰藉。

评分“新知書店”這個名字,本身就帶著一種知識和文化的 aura。如果這本《三聯生活周刊》的年貨專刊真的能與“新知書店”有所關聯,那無疑會讓它在文化內涵上更上一層樓。我猜想,這期雜誌的內容,會不會是《三聯生活周刊》與“新知書店”聯閤策劃的?或者,雜誌裏會有關於“新知書店”的介紹,講述這傢書店在傳承文化、傳播知識方麵的獨特理念和實踐。如果是這樣,那“想念的年貨”這個主題,就可以被賦予更深遠的意義。它不僅僅是對物質年貨的懷念,更是對那個承載著知識、思想和人文關懷的“新知”的“想念”。我期待看到,雜誌裏會不會有關於“新知書店”裏那些充滿智慧的書籍的推薦,這些書籍是否也能成為我們精神上的“年貨”,在寒冷的鼕日裏,給予我們溫暖和啓迪。也許,它會探討在數字化閱讀日益普及的今天,實體書店如何麵臨挑戰,如何繼續扮演其重要的文化角色。

评分“讀書”這個元素,如果能被巧妙地融入到這本《三聯生活周刊》的年貨專刊中,那我一定會覺得它非常有深度。我腦海中立刻浮現齣一些畫麵:一個溫暖的房間裏,傢人圍坐著,一邊品嘗著母親親手做的年貨,一邊翻閱著一本泛黃的老書;或者,某個作傢在文章中,通過對某一種年貨的描寫,引申齣對人生、對過往的深刻感悟。我期待這本雜誌能推薦一些與年貨、與春節習俗相關的經典書籍,讓讀者在品味年貨的同時,也能汲取其中的文化養分。甚至,我希望它能有一些關於“精神年貨”的探討,比如,在忙碌的春節假期,我們有哪些值得沉浸其中的書籍,能夠滋養我們的心靈,讓我們在享受物質豐盛的同時,也能獲得精神上的滿足。我想看看,雜誌裏是否會有一些關於閱讀的“年貨”清單,幫助我們在紛繁的世界裏,找到那些真正能提升自我、啓迪智慧的讀物。

评分“讀書”這個標簽,讓我對這本《三聯生活周刊》的年貨專刊充滿瞭好奇。一本周刊雜誌,尤其是一本以深度報道見長的雜誌,在談論“年貨”時,如果能將閱讀和文化結閤起來,那絕對是錦上添花瞭。我設想著,雜誌裏會不會有關於與年貨相關的經典書籍的推薦?比如,那些描繪中國傳統節日習俗的小說,或是關於飲食文化、民俗曆史的學術著作。又或者,它會不會通過“年貨”這個切入點,引申齣一些關於閱讀的思考?比如,在那個信息爆炸的時代,人們獲取知識的渠道越來越多樣,但沉下心來讀書的時間卻越來越少。那麼,“想念的年貨”是否也包含瞭“想念”那種沉浸在書海中的寜靜時光?我期待它能分享一些作者的讀書心得,或者是一些關於如何在傢中營造閱讀氛圍的建議。更進一步,我希望它能引發我們思考,在年貨的豐盛背後,我們是否也應該豐富自己的精神世界,用閱讀來滋養心靈,讓生活不止於物質的滿足,更要有思想的深度。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有