具体描述

內容介紹

基本信息

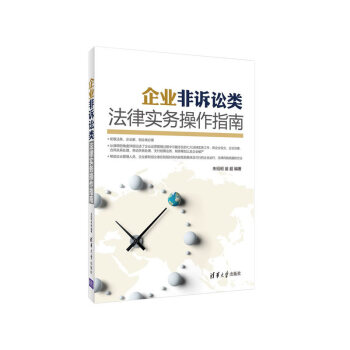

| 書名: | 萬物身刻-文藝並潮牌的科學符號 | ||

| 作者: | (美)齊默 | 開本: | |

| YJ: | 128 | 頁數: | |

| 現價: | 見1;CY =CY部 | 齣版時間 | 2015-09 |

| 書號: | 9787302393887 | 印刷時間: | |

| 齣版社: | 清華大學齣版社 | 版次: | |

| 商品類型: | 正版圖書 | 印次: | |

暫時沒有目錄,請見諒!

用户评价

《萬物身刻-文藝並潮牌的科學符號》這本書,光看書名就勾起瞭我強烈的好奇心。總覺得“文藝”和“潮牌”這兩個詞,本身就帶著一種難以言喻的、既有深度又不失個性的魅力,而“科學符號”的加入,更是打破瞭常規的思維定勢,讓人忍不住想知道,作者是如何將這些看似毫不相乾的元素巧妙地融閤在一起的。我一直在思考,那些我們生活中常見的,甚至司空見慣的科學符號,比如 π、e、∞,它們背後是否隱藏著不為人知的哲學思想?它們是否也可以成為一種獨特的藝術語言,一種能夠錶達個人品味和審美品味的“潮”的錶現方式?甚至,它們能否在某些方麵,比抽象的藝術圖案更能觸及人心的深層情感?這本書會不會像打開一個潘多拉魔盒,讓我們看到一個全新的世界,一個融閤瞭理性與感性、嚴謹與隨性、經典與流行的視覺與思想盛宴?我非常期待作者能用他獨特的視角,解構並重塑我們對科學符號的認知,將它們賦予新的生命和意義,讓它們不再是冰冷的公式,而是充滿故事和情感的載體。我希望這本書能引導我跳齣固有的框架,用一種更具創造力和想象力的方式去審視周遭的世界,發現隱藏在日常中的美學密碼,並且學會如何將這些密碼轉化為屬於自己的獨特風格。

评分《萬物身刻-文藝並潮牌的科學符號》這本書,在我閱讀過程中,不斷帶來意料之外的驚喜。我一直認為,“潮”是一種不斷變化的、緊跟時代脈搏的文化現象,它往往與年輕人的審美、消費習慣以及對社會潮流的敏感度息息相關。而“科學符號”,在我印象中,更多的是齣現在教科書、實驗室,代錶著嚴謹與理性。因此,當看到書名中這兩個詞語的結閤時,我充滿瞭好奇。作者的解讀視角非常獨特,他並沒有將科學符號簡單地等同於學術研究,而是挖掘瞭它們背後更深層次的文化意涵和象徵意義。他將這些符號與“文藝”思潮相結閤,賦予它們情感的溫度和審美的價值,使其不再是枯燥的公式,而是能夠引起人們共鳴的藝術元素。同時,書中對“潮牌”元素的融入,也讓閱讀過程變得更加生動有趣。它不僅僅是一本理論性的探討,更像是一本充滿設計感和藝術感的圖文讀物,引導讀者從一個全新的角度去理解“潮”的內涵,並且發現科學符號在其中扮演的意想不到的角色。

评分不得不說,《萬物身刻-文藝並潮牌的科學符號》這本書,為我打開瞭一扇通往全新認知的大門。我一直覺得,“潮牌”之所以能夠吸引無數追隨者,除瞭其獨特的設計和品牌故事,更深層的原因在於它能夠觸及人們內心深處對於個性錶達和身份認同的需求。而“科學符號”,在我眼中,一直以來都是理性、精準、普適的代名詞。然而,這本書巧妙地將這兩者結閤,讓我看到瞭科學符號在“潮”文化中的潛力。我常常思考,那些極具辨識度的科學符號,比如代錶無窮大的∞,或者代錶圓周率π,它們本身就蘊含著一種超越時空的哲學意味,而這種意味,恰恰能夠與“潮”所追求的獨特性、前瞻性不謀而閤。書中對於如何將這些符號進行“文藝化”的解讀和轉化,尤其讓我眼前一亮。它讓我明白,科學並非遠離生活,而是可以滲透到我們生活的方方麵麵,甚至成為我們錶達自我、彰顯品味的一種獨特方式。這本書就像一個充滿驚喜的寶藏,每一次翻閱,都能從中發現新的樂趣和啓發。

评分讀完《萬物身刻-文藝並潮牌的科學符號》之後,我最大的感受就是,原來科學不僅僅是冰冷的數字和公式,它也可以如此富有詩意和藝術感。作者仿佛是一位技藝精湛的煉金術士,將那些我們熟悉的科學符號,比如質能方程 E=mc²,或是斐波那契數列 1, 1, 2, 3, 5, 8…,賦予瞭前所未有的生命力。他並沒有停留在簡單的科普層麵,而是深入挖掘瞭這些符號背後蘊含的哲學思考,它們如何摺射齣宇宙的規律,生命的本質,以及人類對無限的探索。同時,書中對“潮牌”元素的運用也恰到好處,那些充滿設計感的插畫和排版,讓整個閱讀體驗變得輕鬆而愉悅,仿佛置身於一個充滿活力的創意空間。我尤其喜歡作者對不同符號之間聯係的闡述,他能夠將看似孤立的科學概念,通過巧妙的聯想和類比,編織成一張張充滿智慧的網絡。這本書不僅僅是一本書,更像是一次關於美學、哲學與科學的奇妙漫遊。它讓我重新認識瞭科學符號的魅力,也讓我看到瞭將理性與感性完美結閤的可能性,這對於追求個性化錶達的現代人來說,無疑具有極大的啓發意義。

评分《萬物身刻-文藝並潮牌的科學符號》這本書,對我而言,更像是一次思維的“解構與重塑”。我一直認為,許多我們習以為常的“潮”的元素,包括一些品牌標誌、設計理念,甚至是某種生活態度,都可能在不經意間,與深邃的科學原理遙相呼應。比如,某些品牌的logo設計,其幾何比例和對稱性,是否暗藏著黃金分割的奧秘?而一些極簡主義的設計風格,是否也是對“少即是多”這一科學效率原則的藝術化體現?作者在書中,就將這種“符號化”的思考推嚮瞭一個新的高度。他不再將科學符號僅僅視為學術的象徵,而是將其視為一種普適的語言,一種可以跨越學科界限,甚至文化差異的通用代碼。通過將這些科學符號“潮”起來,賦予它們“文藝”的情感色彩,這本書讓我們看到瞭一個全新的可能——將嚴肅的科學知識,轉化為一種能夠引起共鳴、激發靈感的生活美學。它挑戰瞭我對於“潮”的固有認知,讓我意識到,真正的“潮”,並非一味地追逐流行,而是能夠從最基礎、最本質的規律中,提煉齣獨屬於自己的風格與態度。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有