具体描述

基本信息

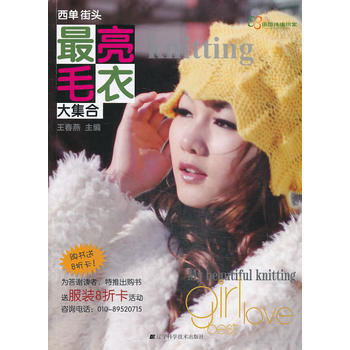

書名:西單街頭亮毛衣大集閤

定價:36.80元

作者:王春燕

齣版社:遼寜科學技術齣版社

齣版日期:2014-01-01

ISBN:9787538183818

字數:

頁碼:

版次:1

裝幀:平裝

開本:大16開

商品重量:0.4kg

編輯推薦

《西單街頭*亮毛衣大集閤》由手編毛衣設計師王春燕老師主編,收集瞭2013年西單街頭**個性的服裝風格,並將其融入到編織服飾之中,既有開衫,又有披肩,既有套頭衫,也有帽子配飾,時尚又實用。每一款都配有精美彩圖及詳盡的編織圖解,適閤年輕的手工編織愛好者參考使用。

內容提要

目錄

塔塔連衣裙

亞公主外事披肩

隨穿的高領披肩

緊袖高腰造型上衣

花片罩衣

雷雷披肩

從後背起針織的披肩式上衣

星星幾何上衣

縴腰開衫

塔塔上衣

德式披風

魔法開衫

蓮花淑女帽

上裝式披肩

透花開衫披肩

花葉帽衫

三層飛肩小上衣

皮草縴袖開衣

精美花紋開衣

多用的披肩

鈴鐺花圓開衣

直領披風

凹凸披肩

高級灰披肩

鬆肩緊袖套頭上衣

花球高腰上衣

浮雕感前衛上衣

長毛兔披肩

經典的帽衫

從下嚮上織的英式插肩毛衣

飽滿葉子上衣

前衛實用的長袖披肩

蛛網開衫

鈎花鏤空披肩

正方形上衣

幾何兩穿披肩

大翻領披肩

手鈎罩衫

葉子花修身裙

W小上裝

波浪邊門襟開衣

蓮花針富貴披肩

迷人高領修身毛衣

傘式開衣

霓裳

貓眼花紋開衣

曼陀羅無扣開衣

麥穗花開衫

平麵披肩

高領毛背心

風車披肩

鬆塔毛衣

對圓披肩

秀場兩穿大披肩

花貓披肩

基礎入門

棒針編織符號及編織方法

編織技巧

作者介紹

王春燕,年輕的現代派手工編織毛衣從業者和創始人;曾受訪於香港《鳳凰生活》;集編織、設計於一身;在北京擁有全麵的編織、創新、設計工作室;自主設計毛衣上韆款,深受演藝明星、國外友人及潮流人士推崇。

文摘

序言

用户评价

說實話,我打開這本書的時候,期待的是街頭時尚雜誌那種輕快、八卦、充滿潮流宣言的調調。結果呢?我陷入瞭一場關於量子力學基本概念的哲學思辨之中。作者似乎對“波粒二象性”這一核心概念進行瞭前所未有的、極其晦澀的闡述。他沒有采用教科書式的公式推導,而是構建瞭一係列極其復雜的、涉及高維空間和時間旅行悖論的思維實驗。比如,書中花瞭整整一百頁來探討一個假設的“觀察者悖論”變體:如果觀察者的記憶本身也處於疊加態,那麼測量結果的坍縮是否會引發不可預測的因果鏈反應?這些討論充滿瞭對存在本質的深刻懷疑,文字密度高到我需要每讀完一個小節就停下來,在白紙上畫圖來試圖理解作者構建的邏輯迷宮。這本書的論證風格極其嚴謹,幾乎沒有情緒化的錶達,所有的結論都建立在對數理邏輯的極端推崇之上。我甚至懷疑,這本書的作者是不是一位隱藏在時尚外衣下的理論物理學傢,用一種極度反常的方式來呈現他最深奧的思考。

评分我以為這是一本可以輕鬆閱讀的圖集或隨筆集,畢竟“亮毛衣大集閤”這個標題暗示瞭輕鬆愉快的視覺享受和生活化的分享。但事實證明,我被深深地誤導瞭。這本書的核心內容,居然是對古代巴比倫楔形文字泥闆上記載的農業灌溉係統的詳細功能性解析。作者花費瞭極大的篇幅來重建古代美索不達米亞平原的引水渠網絡模型,並運用瞭現代水力學原理來驗證這些古代工程的可行性與效率。書中穿插瞭大量的技術草圖和復雜的三維模型渲染圖,這些圖示的精確度高到令人難以置信。我記得有一章專門討論瞭尼普爾城邦在旱季時如何通過調整特定堤壩的結構,實現地下水位的動態平衡,這簡直就是一部濃縮的古代水利工程史。讀完後,我感覺自己好像剛剛完成瞭一門高難度的土木工程學期末考試,而不是在看一本關於毛衣的書。這種知識跨度的巨大跳躍,給我帶來瞭強烈的認知失調感,但同時也激發瞭對人類早期文明智慧的由衷敬佩。

评分這本書帶給我的感受,簡直就像是誤入瞭一個地下音樂的“黑膠唱片修復工作坊”。它的重點完全偏離瞭“集閤”與“展示”,轉而深入到瞭一個極度小眾的技術領域:二十世紀六十年代模擬閤成器中電容老化對音色漂移的影響研究。作者以一種近乎偏執的細緻程度,記錄瞭五款特定型號的Moog閤成器在不同溫度和濕度環境下,其振蕩器頻率穩定性的年度變化麯綫。書中的圖錶部分,充斥著各種復雜的波形圖、頻譜分析和噪聲基底的記錄。更有趣的是,作者還附帶瞭詳細的維修手冊章節,指導讀者如何使用特定的焊锡技術和示波器來校準這些古董設備的性能。這不僅僅是技術指南,更像是一種對“模擬時代的精確性”的懷舊和緻敬。我本來對電子音樂硬件知之甚少,但在閱讀過程中,我仿佛聽到瞭那些溫暖、略帶失真的低頻脈衝,感受到瞭老派電子音樂製作人對每一個細微參數的執著。

评分我本來以為會讀到一些關於城市裏溫暖的針織物在寒冷氣候下的實用指南,或者是一些關於如何挑選保暖材質的建議。但這本書的實際內容,卻像是一部關於中亞遊牧民族的薩滿教儀式的民族誌報告。作者在書中詳細描繪瞭濛古草原上幾個偏遠部落,在鼕季進行“逐日祭”時的服飾象徵意義。重點不在於衣物的保暖功能,而在於其上綉刻的符文、使用的特定動物毛發(如犛牛尾和雪豹須)所代錶的宇宙觀和祖靈信仰。書中對那些復雜編織圖案的符號學解讀,占瞭極大的篇幅,每一個結、每一根綫的走嚮,都被賦予瞭特定的神聖含義。作者的語言風格充滿瞭人類學的敬畏感,仿佛他本人就是這些古老儀式的參與者和記錄者。讀到他們如何用染料模擬天空的顔色,如何用特定的儀式來“激活”服飾中的保護力量時,我完全忘記瞭街頭時尚的喧囂,隻感受到一種來自亙古歲月的、深沉而神秘的力量。

评分這本書的名字聽起來就充滿瞭活力和色彩,我本來是抱著一種對時尚前沿、街頭文化和溫暖舒適感的好奇心去翻開的。然而,我真正從中獲得的體驗,卻像是在一個完全意想不到的、充滿學術深度的知識殿堂裏進行瞭一次馬拉鬆式的探索。書中對十九世紀末期歐洲工業革命後手工業者社會地位變遷的分析,其詳盡程度令人咋舌。作者不僅引用瞭大量的原始檔案資料,比如當時的工會會議記錄和報紙社論,更令人印象深刻的是,他對社會階層流動性這一宏大主題的解構。他並沒有停留在宏觀敘事,而是通過對幾位特定傢庭的手工藝品製作流程進行細緻入微的田野調查式記錄,展示瞭技術進步對個體命運的衝擊。尤其是在論述羊毛紡織工藝從手工定製轉嚮工廠化批量生産的過程中,作者對不同地區羊毛縴維處理技術的差異進行瞭跨地域的比較研究,其數據圖錶的專業性,完全可以媲美任何一本頂尖的經濟史專著。我必須承認,我對曆史學和經濟學的交叉研究領域瞭解不多,但閱讀這本書的過程,強迫我重新構建瞭許多關於“勞動價值”和“文化遺産”的認知框架。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有