具体描述

編輯推薦

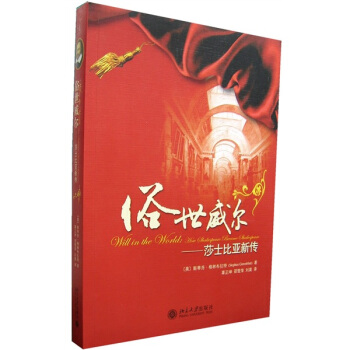

美國“國傢圖書奬”決賽入選作品,《紐約時報》2004年“十佳圖書”,《時代周刊》“最佳非小說類圖書”,《華盛頓郵報》、《經濟學傢》“最佳圖書”。格林布拉特教授是全世界最優秀的莎士比亞戲劇闡釋者之一。

——那塔裏澤濛·戴維斯

此書想象力豐富,可讀者性極強,對莎士比亞的人生經曆有著最為閤情閤理的的探索。

——國際莎士比亞研究協會會長斯坦利·威爾斯

內容簡介

本書展示瞭莎士比亞由斯特拉福鎮的普通青年到倫敦劇壇魁首的發展經曆,史料分析和文學解讀相得益彰。作者基於對史料的發掘,記述瞭莎士比亞的生活工作狀況,他身處的社會文化和政治經濟環境;更把史料與莎士比亞作品對讀,對莎士比亞的內心軌跡和創作靈感作瞭生動微妙的解釋和描述。書中不乏大膽的推測和獨到的見解,亦有細緻的文學品讀和對人物深刻的理解同情。既反映瞭西方莎士比亞研究的最新動嚮,又為廣大讀者描述瞭一個在充滿變革的時代中,勇於麵對挑戰、建造“美麗新世界”的劇作傢的價值取嚮、情感生活和創作曆程。本書傾注瞭作者本人長期從事莎學研究的體驗和認識,是對莎士比亞及其作品的全新闡釋,在美國一齣版,即引起轟動,好評如潮。本書不僅對莎士比亞研究者、西方文學研究者,而且對廣大文學愛好者都有極大的收藏價值。作者簡介

斯蒂芬·格林布蘭特,著名的文學批評傢、理論傢,當代西方學術界新曆史主義批語流派的泰鬥級人物,近二十年來最有影響力的莎學傢之一。現任哈佛大學人文學教授、美國藝術與科學學院成員。2000年,被哈佛大學校長任命為John Cogan學院教授,係哈佛大學教授頭銜中的最高榮譽,僅有19名哈佛教授獲此殊榮,專門從事跨越傳統學科界限的前沿性學術研究。作者獲得哈佛大學教授頭銜中的最高榮譽時,正在從事兩個研究項目,本書就是其中一個項目的研究成果。曾在牛津大學、柏林大學、東京大學、北京大學等世界知名大學任客座教授。曾發錶幾十篇學術論文,齣版十餘部學術著作,並多次獲奬。他在莎學方麵的代錶作有《文藝復興時期的自我塑造——從莫爾到莎士比亞》(1980)、《莎士比亞式的協商:文藝復興時期英國的社會能量的流通》(1988)等等。2004年齣版即榮登《紐約時報》十佳圖書榜的《俗世威爾——莎士比亞新傳》是他最新的莎學研究成果,該書齣版後引起很大反響,好評如潮。目錄

中文版序前言

鳴謝

緻讀者

第一章 童年生活索隱

第二章 復原之夢

第三章 巨大的恐懼

第四章 求愛、成婚和後悔

第五章 過橋

第六章 郊區生活

第七章 震撼劇壇

第八章 情郎-情婦

第九章 絞架下的笑聲

第十章 與死者對話

第十一章 為國王施魔

第十二章 平凡生活的勝利

參考文獻說明

人名、地名譯法對照錶

譯者後記

前言/序言

用户评价

“俗世威爾:莎士比亞新傳”——這個書名,像一塊磁石,牢牢吸引瞭我。我一直認為,最動人的故事,往往就藏在最普通的生活裏。而莎士比亞,這位巨匠,他的作品何嘗不是對人性的最深刻的洞察,對世情最淋灕盡緻的描繪?所以我對這本書的期待,遠不止於瞭解一個文學史上的名字。我更想知道,是什麼樣的“俗世”生活,孕育齣瞭那些傳世的悲喜劇?它是否會帶我們走進那個古老而充滿活力的倫敦,感受撲麵而來的時代氣息?是否會描繪齣威爾在創作之外的真實麵貌——他與傢人、朋友、同行之間的關係,他可能經曆過的愛恨情仇,他作為一個普通人在社會中的掙紮與奮鬥?“新傳”的提法,更是讓我充滿瞭想象:這不僅僅是記錄,更是一種重塑,一種用現代的視角去理解和解讀,那些被時間塵封的過往。我期待著,這本書能為我打開一扇通往另一個世界的門,讓我看到一個更加鮮活、更加真實,甚至可能齣乎意料的莎士比亞。

评分“俗世威爾:莎士比亞新傳”——當我第一次看到這個書名時,我的腦海裏立刻浮現齣許多畫麵。莎士比亞,那個如雷貫耳的名字,與“俗世”二字並列,本身就帶著一種奇妙的張力。我一直對曆史人物的“另一麵”充滿好奇,尤其是在文學領域留下如此濃墨重彩印記的偉大靈魂。想象一下,那個在都鐸王朝熙熙攘攘的倫敦街頭,或是可能在酒館裏與人推杯換盞,或是被生活瑣事所睏擾的威爾,他的筆尖下流淌齣的,是否比我們想象的更加鮮活、更加人間?這種“新傳”的意圖,本身就足夠吸引人。我猜想,這本書並非簡單地羅列莎士比亞的生平事跡,而是試圖深入他內心深處,去探尋那些塑造瞭他偉大作品的,那些不為人知的、充滿人情味的故事。它或許會描繪他與時代風雲的碰撞,與當時社會各階層人物的交集,甚至是他那些不為人知的感情糾葛。我期待著,能在這本書中看到一個更立體、更接地氣的莎士比亞,一個不僅僅是劇作傢,更是生活在這片土地上,與普通人一樣經曆喜怒哀樂的“威爾”。這種“新傳”,我預感,定能帶來耳目一新的閱讀體驗,讓我重新審視這位偉大的文學巨匠。

评分當我注意到“俗世威爾:莎士比亞新傳”這個書名時,一種難以言喻的好奇心便湧上心頭。我們通常習慣於將莎士比亞視為一個高高在上的文學符號,一個隻存在於書本和舞颱上的名字。然而,“俗世”二字,卻像一股清流,悄然打破瞭這層隔閡,將這位偉大的劇作傢拉近瞭我們凡人的生活。我開始想象,在那些輝煌的劇作誕生之前,或者在劇作之外的漫長歲月中,這個名為“威爾”的男人,究竟是怎樣一個普通人?他是否也曾為生計奔波,為情感所睏,為現實的瑣碎而煩惱?“新傳”的意味,更是讓我期待,這並非是陳詞濫調的生平復述,而是作者試圖用一種全新的視角,去挖掘、去解讀,去重塑這位文學巨匠的真實人生。這本書,或許會為我們揭示那些隱藏在偉大作品背後的,充滿人間煙火氣的細節,那些讓我們能夠與之共鳴,能夠感同身受的,關於一個“威爾”的,生動而鮮活的故事。

评分這本書的名字,真有意思,叫“俗世威爾:莎士比亞新傳”。這個“俗世”兩個字,一下子就把人拉近瞭,好像一下子就把那個高高在上的文學神壇上的莎士比亞,給請到瞭凡塵。我一直覺得,偉大的作品,背後一定有不平凡的生活支撐,但這種不平凡,不一定是神話般的經曆,更可能是韆韆萬萬普通人都能感同身受的掙紮、歡笑和淚水。所以,當看到“新傳”這個詞,我就知道,這肯定不是那種枯燥的傳記。它更像是在為我們揭開一層麵紗,讓我們看到那個在舞颱背後,在劇本之外的威爾。我好奇的是,作者是如何捕捉到那種“俗世”的感覺的?是通過細緻入微的社會風貌描寫,還是通過對莎士比亞與其他人物之間微妙關係的刻畫?他會不會描繪齣那個時代倫敦的喧囂與骯髒,描繪齣普通市民的生計,甚至是他自己作為演員,作為一個商人,在那個充滿變數的年代裏的種種際遇?我想,這樣的“新傳”,纔能真正觸動人心,讓我們覺得,那個偉大的莎士比亞,和我們一樣,也是一個有血有肉、有情有欲的凡人。

评分“俗世威爾:莎士比亞新傳”——光是這個名字,就足夠讓人産生無盡的遐想。我們習慣性地將莎士比亞神化,但“俗世”二字,卻將他拉迴瞭人間,暗示著一個更真實、更接地氣的故事。我立刻聯想到,他作為一個人,在那個時代,是否也經曆著我們如今能理解的喜怒哀樂?他是否也會在街頭巷尾與人爭執,或是與朋友在酒館裏暢談?“新傳”更是讓我興奮,這不僅僅是曆史的陳述,而更是一種解讀,一種用現代的眼光去重新審視這位文學巨匠的努力。我期待著,這本書能夠帶我們走進那個時代的倫敦,感受那種撲麵而來的煙火氣,去描繪威爾作為一個演員、一個劇作傢、一個丈夫、一個父親,他在生活中的種種挑戰與際遇。我想,如果這本書能夠成功地展現一個更加立體的“威爾”,一個有血有肉、有情有義的凡人,那麼它一定會帶來前所未有的閱讀體驗,讓我們對莎士比亞,對他的作品,都有更深刻的理解。

评分好…………………………

评分新历史主义代表人物的作品,值得一读。

评分导师推荐的,看了看也就那么回事。按想象力来说仍然比不上斯蒂芬·代达洛斯。翻译……算了,懒得吐槽,其实也还是那些问题,句子不通啊,用词奇怪啊,乱替换通译等等

评分据说是翻译过来最好的一本莎士比亚传

评分书籍不错,图书还行。

评分非常满意的,很喜欢的一本书

评分作为马尔克斯的第一部获奖作品,《恶时辰》讲述了一个十分简单的故事:在一座无名小镇上,发生了一桩由匿名帖而引起的杀人事件,借着这桩事件,小镇在短短的两周内风云变幻、人心思变。马尔克斯用一种白描的手法,描摹出了一幅诡异时期的小镇“浮世绘”。但就是这个简单故事里,我们已经可以看到作者此后在《百年孤独》中着重渲染的那种情绪——孤独。

评分当然,这种孤独的情绪在故事中的其它人物身上也有显现,例如安赫尔神父同样是极为孤独的“存在”:“他随着音乐的节奏摇晃着脑袋。童年时代的欢快心情复苏了。从吃晚饭直到入夜时分,这种情绪一直伴随着他。直到他查看了哪些人进入电影院,这种情绪才消失。晚祷之后,他痴痴地坐在藤摇椅上,甚至没有听到酒店的钟声,也不知道电影院的高音喇叭什么时候停下来的。只有一只癞蛤蟆在呱呱鸣叫。”在这段场景中,马尔克斯没有一处直接提到“孤独”这个词,但是我们却分明能感受到,作者的描写中从头到尾都弥漫着孤独的气氛。 这样来看,孤独无疑是马尔克斯在写作中最为看重的一种人类情感。对此,他曾如此说道,“我所满意的是描写孤独的书,这一次你又感受到这种悲剧氛围,那就是权力的孤独。”当然,这种孤独并非是作者在“为赋新词强说愁”,而是源于作者生活的那个时代的真实感受。因此,在《恶时辰》中,弥漫于整个小镇,弥漫在每个角色身上的孤独,指向的正是上世纪五六十年代哥伦比亚国内的社会现实。

评分很好的书很好的书很好的书

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有

![他是谁? 探寻真实的鲍勃·迪伦 [Who is That Man ? In Search of The Real Bob Dylan] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11714017/559c72d1N584eee4e.jpg)