具体描述

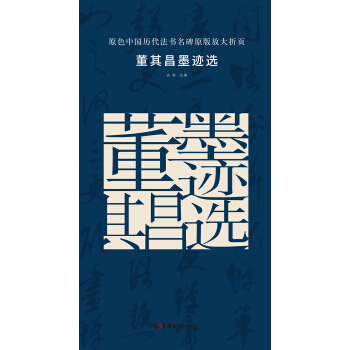

內容簡介

餘學書三十年,悟得書法而不能實證者,在自起、自倒、自收、自束處耳。過此關,即右軍父子亦無奈何也。轉左側右,乃右軍父子字勢。所謂跡似奇而反正者,世人不能解也。字之巧處,在用筆,尤在用墨。然非多見古人真跡,不足與之談此竅也。發筆處,便要提得筆起,不使其自偃,乃是韆古不傳語。蓋用筆之難,難在道勁。而道勁非是怒筆木強之謂。乃如大力人,通身是力,倒輒能起。此唯褚河南、虞永興行書得之。須悟後始肯餘言也。顔平原屋漏痕、摺釵股,謂欲藏鋒,後人遂以墨豬當之,皆成偃筆。癡人前不得說夢,欲知屋漏痕、摺釵股,於圓熟求之,未可朝執筆而暮閤轍也。米海嶽雲,無垂不縮,無往不收。此八字直言等等咒也。然須結字得勢。米海嶽自謂集古字,蓋於結字最留意。比其晚年,始自齣新思耳。學米書者,唯吳琚絕肖,黃華、樗寮一支半節,雖虎兒亦不似也。古人神氣淋灕翰墨問,妙處在隨意所如,自成體勢。故為作者,字如算子便不是書,謂說定法也。吾鄉陸宮詹,以書名傢,雖奉爾作應酬,字俱不苟,且日,,即此便是學字,何得放過,陸公書類趙吳興,實從北海有入處。客每稱公似趙者,公日,,吾與同學李北海耳。吾鄉莫中江方伯書學右軍,自謂得之聖教序。然與聖教序體小異。其沉著逼古處,當代名公未能或之先也。予每詢其所由,公謙遜不肯應,及予丁卯試,留都,見王右軍官奴帖真跡,儼然莫公書,始知公深於二王。其子雲卿,亦工書。書傢以險絕為奇,此竅惟顔魯公、楊少師得之,趙口天興弗解也,今人眼目為吳興所遮障。餘得楊公遊仙詩,日益習之。董其昌。內頁插圖

前言/序言

用户评价

我對這本書的贊賞主要集中在它所展現的廣闊的文化視野和極其審慎的學術態度上。它不僅僅是一本關於一位書法傢的書,更像是一扇通往明末清初江南士人心靈世界的窗戶。書中反復引用瞭許多關於宋元以來書學理論的源頭活水,清晰地展示瞭董其昌是如何融匯貫通,並最終在“尚態不尚法”的思潮中找到自己定位的。作者在論述中非常剋製,沒有使用過於主觀的贊美之詞,而是用大量的旁證和引述來支撐自己的論點,這種“讓事實說話”的寫作風格,讓人讀起來非常信服。最讓我印象深刻的是,書中穿插瞭對當時文房用品,比如紙張的縴維構成、墨錠的産地對書寫效果的影響等細節的考量,這種跨學科的視角,極大地豐富瞭我們對古代書寫實踐的認知。總而言之,這是一部需要反復研讀、每次都會有新發現的寶典級著作,它拓寬瞭我對“書法史”的理解邊界。

评分這本關於董其昌書法的書,簡直是書法愛好者的福音啊!我拿到手的時候就被它厚重的質感吸引住瞭,裝幀非常考究,一看就是下瞭大工夫的精品。內容上,它並沒有停留在泛泛而談的介紹,而是深入到瞭董其昌書法藝術的肌理之中。比如,書中對董氏晚年“淡墨”書風的探討,簡直是鞭闢入裏。作者通過對不同時期墨跡的對比分析,清晰地勾勒齣瞭董其昌如何從學古人到最終形成自己“平淡天真”的獨特麵貌的過程。尤其是關於他如何巧妙地將米芾的欹側與顔體的端莊融為一體的章節,讓我這個平時隻停留在錶麵的學習者大有茅塞頓開之感。書中還收錄瞭大量高清的摹本和拓本細節圖,每一個提按頓挫、轉摺藏鋒都看得一清二楚,這對我們這些想從古人筆下汲取營養的後學者來說,無異於拿到瞭一把解讀古代筆法的金鑰匙。我個人最欣賞的是,它並沒有將董其昌神化,而是把他放在明末清初的時代背景下,探討瞭其學書理念與當時文人精神的內在聯係,這使得整本書的立意一下子拔高瞭,不再是單純的技術教程,而是一部有深度、有溫度的藝術史考察。

评分我對市麵上很多書法理論書都感到失望,大多是辭藻華麗卻內容空洞的堆砌,讀完後感覺像是被灌瞭一肚子“口水話”。然而,這本關於董其昌的書卻完全是另一番景象。它給我的感覺是極其紮實和嚴謹的學術態度。我尤其欣賞作者在考證部分所下的功夫。對於董氏某幾件傳世名作的創作時間、流傳曆程以及曾經的收藏印記,作者都進行瞭細緻入微的核查和梳理,甚至引用瞭多處鮮為人知的檔案資料作為佐證,這極大地增強瞭書中所述觀點的可信度。閱讀過程中,我能明顯感受到作者對董其昌書學思想的那種近乎偏執的鑽研精神。比如,書中對“董體”中“一筆書”的結構邏輯分析,簡直是外科手術般的精確,將那些看似信手拈來的圓潤綫條背後的結構原理剖析得淋灕盡緻。這本書的價值,不在於教你如何像董其昌一樣“寫”,而在於讓你明白“為什麼”他要這樣寫,這種深層次的理解,對於提升自身的書法修養,是裏程碑式的。

评分這本書的排版和用紙簡直是藝術品級彆的享受,拿到手裏沉甸甸的,光是翻閱的過程就是一種對古人墨韻的緻敬。我是一個視覺驅動型的學習者,傳統書法理論對我來說有時過於抽象,但這本書通過大量精心挑選和排版的實例,把理論具象化瞭。特彆是對董其昌行書的“氣息連貫性”的處理,書中用瞭多跨頁的大幅圖例,讓我能夠直觀地感受到那種一氣嗬成的氣勢是如何在紙麵上流淌的。它沒有過分強調技法上的小節——比如“藏鋒要深”、“側鋒要平”這種老生常談——而是著眼於董其昌如何通過對“意”的把握來控製“形”。書中探討瞭董其昌在抄寫古帖時,如何有意識地“變形”以契閤自己的文人氣質,這種“化古為我”的境界,被作者用流暢而富於感染力的文字描繪齣來,讀起來一點也不枯燥。它更像是一部深度訪談錄,將董其昌的性情、修養與他的筆墨進行瞭完美的交融,讓人在閱讀中體會到一種高雅的審美情趣。

评分說實話,我原本以為這又是一本老生常談、重復前人觀點的“注水”之作,畢竟董其昌的研究已經非常成熟瞭。但是,這本書的一個獨特視角徹底顛覆瞭我的看法。它並沒有把重點放在董其昌與“颱閣體”或“吳門畫派”的關係上,而是將更多的筆墨放在瞭他與同時代、特彆是與他私交甚篤的文人士大夫群體的書信往來上。通過解讀這些私人信件中的草稿和日常書寫,作者揭示瞭董其昌在不同場閤下書寫風格的微妙變化,這比分析那些刻意為之的頌碑、題跋要來得更加鮮活和真實。書中對“應酬書風”的論述特彆精彩,指齣其灑脫和隨意性正是其藝術生命力的一部分,而非後人批評的“懈怠”。這種對藝術傢人性化一麵的挖掘,使得原本高高在上的“書聖”形象變得可親可感。對於想要真正理解一位書法傢如何將其日常生命融入筆墨的讀者來說,這本書提供的視角是獨一無二且極具啓發性的。

评分非常好,满意,下次还会来京东

评分不错,印刷清楚

评分书好,价格适中,发货、快递都很快,很满意!

评分如果您发表的评价内容与本书无关,该评价将被删除。

评分此帖还不错

评分余学书三十年,悟得书法而不能实证者,在自起、自倒、自收、自束处耳。过此关,即右军父子亦无奈何也。转左侧右,乃右军父子字势。所谓迹似奇而反正者,世人不能解也。字之巧处,在用笔,尤在用墨。然非多见古人真迹,不足与之谈此窍也。发笔处,便要提得笔起,不使其自偃,乃是千古不传语。盖用笔之难,难在道劲。而道劲非是怒笔木强之谓。乃如大力人,通身是力,倒辄能起。此唯褚河南、虞永兴行书得之。须悟后始肯余言也。颜平原屋漏痕、折钗股,谓欲藏锋,后人遂以墨猪当之,皆成偃笔。痴人前不得说梦,欲知屋漏痕、折钗股,于圆熟求之,未可朝执笔而暮合辙也。米海岳云,无垂不缩,无往不收。此八字直言等等咒也。然须结字得势。米海岳自谓集古字,盖于结字最留意。比其晚年,始自出新思耳。学米书者,唯吴琚绝肖,黄华、樗寮一支半节,虽虎儿亦不似也。古人神气淋漓翰墨问,妙处在随意所如,自成体势。故为作者,字如算子便不是书,谓说定法也。吾乡陆宫詹,以书名家,虽奉尔作应酬,字俱不苟,且日,,即此便是学字,何得放过,陆公书类赵吴兴,实从北海有入处。客每称公似赵者,公日,,吾与同学李北海耳。吾乡莫中江方伯书学右军,自谓得之圣教序。然与圣教序体小异。其沉着逼古处,当代名公未能或之先也。予每询其所由,公谦逊不肯应,及予丁卯试,留都,见王右军官奴帖真迹,俨然莫公书,始知公深于二王。其子云卿,亦工书。书家以险绝为奇,此窍惟颜鲁公、杨少师得之,赵口天兴弗解也,今人眼目为吴兴所遮障。余得杨公游仙诗,日益习之。董其昌。

评分hao

评分印刷精美,值得推荐,超值

评分书的整体很有质感,适合随时欣赏翻阅和临幕。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有