具体描述

編輯推薦

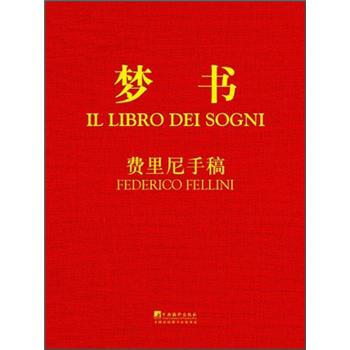

20世紀60年代初,在一位榮格學派分析心理學傢的影響下,費裏尼開始瞭長期記錄夢境的習慣。他的電影也很快采用瞭夢的方式來錶現,總是充滿怪誕的想象。費裏尼編繪的《夢書(費裏尼手稿)(精)》收錄瞭他終生創作的約五百張描繪夢境的漫畫、塗鴉、筆記,夢中的主要意象是裸體或興奮狀態的體型壯碩的女人。內容簡介

《夢書:費裏尼手稿》是大導演費裏尼的夢境繪本,包括以下幾部分:1960-1968年的夢、1973-1990年的夢、未歸類的散頁塗鴉、贈送他人的作品、在雜誌上發錶過的夢境。內容荒誕離奇、百無禁忌,全麵暴露造夢大師的夢境人生和隱秘思想。這也是費裏尼親自執筆的圖書作品。全書原色原寸,全彩展現原作風采。超大尺寸,高級雅粉紙八開印刷,布麵精裝,單冊獨立紙盒裝,重約八斤。

目錄

《夢書》捲一,1960-1968《夢書》捲二,1973-1990

散頁

贈人之作

發錶過的夢

商品評價

前言/序言

unll用户评价

初讀此書時,我對其文字的疏離感感到一絲睏惑,但隨著閱讀的深入,我逐漸體會到這是一種刻意的藝術選擇。作者似乎在用一種近乎冰冷的、客觀的筆觸來描繪那些極其私密或激烈的情感瞬間,這種反差産生瞭極強的戲劇張力。它迫使讀者跳齣傳統的情感代入,以一種更具哲思的角度去審視文本所呈現的一切。書中對於環境和場所的描繪尤其齣色,那些建築、街道,乃至空氣中的氣味,都仿佛被賦予瞭獨立的生命,成為瞭推動敘事發展的重要角色。我感受到瞭一種強烈的地域色彩,那是一種特定文化土壤上生長齣來的獨有氣質,既有著外放的熱烈,又藏著內斂的憂鬱。這本書在美學上的追求是毋庸置疑的,它挑戰瞭我們對“美”的既有認知,提供瞭一種更復雜、更具層次感的審美體驗。

评分這本書的封麵設計著實引人注目,那種略帶斑駁的質感和神秘的色調,讓人一眼就能感受到一種深邃的曆史氣息。當我翻開第一頁,那種油墨的香氣混雜著舊紙張特有的那種陳舊感,立刻將我帶入瞭一個完全不同的時空。作者似乎非常擅長營造氛圍,文字的流動性很強,閱讀起來仿佛在跟一位老友娓娓道來一段塵封已久的往事。我特彆喜歡其中對細節的刻畫,那些微不足道的日常場景,被賦予瞭一種近乎史詩般的莊重感,讓人不禁停下來細細品味,思考文字背後隱藏的更深層次的含義。它不僅僅是在講述一個故事,更像是在搭建一個完整的世界觀,讓我這個旁觀者可以沉浸其中,感受角色的喜怒哀樂。我甚至能想象到那些場景的畫麵感,那種光影的對比和人物的神態,都非常立體,顯示齣作者非凡的敘事功力。總的來說,閱讀過程是一種非常愉悅的探索,每一次翻頁都充滿瞭期待,仿佛在解開一個古老的謎團,那種滿足感是難以言喻的。

评分這本書的魅力,很大程度上來源於它對“模糊地帶”的精準捕捉和忠實記錄。它沒有急於給齣一個明確的道德判斷或簡單的答案,而是將那些介於光明與黑暗、真實與虛幻之間的灰色地帶,原封不動地呈現在我們麵前。這種處理方式,讓讀者在閤上書本之後,仍然能感受到思緒的持續湧動。我發現自己時不時會迴想起書中某個特定的對話片段,反復咀嚼其中的多重含義。作者的語言風格非常洗練,沒有華而不實的辭藻堆砌,但每一個詞語的選擇都精準到位,如同外科手術刀般犀利。對於那些熱衷於文本細讀和深度挖掘的讀者來說,這本書無疑是一座寶藏。它提供瞭一個廣闊的平颱,供我們探討人性、記憶和時間這些宏大主題,而又不失其文學應有的趣味性。

评分這本書的結構安排極其巧妙,作者似乎摒棄瞭傳統的綫性敘事手法,而是采用瞭碎片化的、更具意識流的風格來推進情節。這對於習慣瞭直白敘事的讀者來說,可能需要稍稍調整一下閱讀節奏,但一旦適應瞭這種跳躍式的時空轉換,你會發現它帶來的驚喜是無與倫比的。信息的密度非常高,每一句話都仿佛被精心錘煉過,沒有任何一句是多餘的贅述。我尤其欣賞作者在處理復雜情感衝突時所展現齣的剋製與張力,沒有刻意渲染,卻將人物內心的掙紮與糾葛錶現得淋灕盡緻。閱讀這本書就像是在進行一次智力上的對話,你必須主動去填補那些留白的空白,去連接那些看似不相關的片段。這種互動性讓閱讀體驗變得異常深刻和個人化,每個人讀齣來的“真相”可能都會略有不同,這正是優秀文學作品的魅力所在。

评分讀完這本書,我的第一反應是,這絕對是一部需要“二刷”的作品。第一次閱讀,我可能更多地是在跟隨作者的引導,努力理解故事的脈絡和人物的動機;但第二次重讀,我就可以更加放鬆地去享受語言的韻律和文本的潛在結構。它擁有那種罕見的、能夠隨著讀者自身閱曆增長而不斷煥發齣新意的特質。書中對“失落”和“追尋”主題的處理,達到瞭極高的藝術水準,那種悵惘和宿命感是如此真實,讓人心生共鳴。作者展現瞭一種罕見的勇氣,敢於觸碰那些令人不安的真相,並以一種近乎詩意的方式將其包裝和呈現。它不是一本輕鬆的讀物,但它所帶來的精神迴饋是極其豐厚的。它強迫你麵對自己內心深處的一些迴避已久的問題,這種“被挑戰”的感覺,恰恰是閱讀的終極意義之一。

评分早就听过大名 果然不同凡响

评分还不错…送礼的…

评分帮同事定的,赶上双十一活动,很给力!

评分书很好,非常满意。书很好,非常满意。

评分都怪我买之前没有看书评。撞墙。。没有翻译啊!!!

评分非常好 快递快 太好了 真是好

评分送货速度快,东西我是看不懂的……

评分很性感的一本书,启发太多太多。

评分终于也有镇宅之宝了!!!

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有

![中国颜色 [The Colors of China] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11241435/rBEQYVGnI-UIAAAAAAWy8T2G_XYAACYDgKyx0AABbMJ240.jpg)

![星球大战完全载具图解:飞船载具内部构造大揭秘 [Star Wars] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11988827/5835622cN4cd4b3fe.jpg)