具体描述

編輯推薦

推薦1:

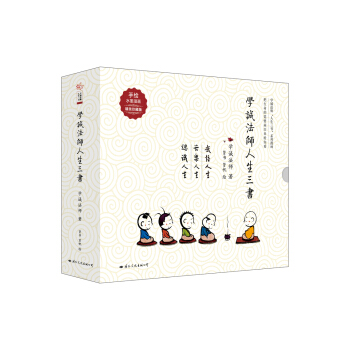

中國佛教協會會長,莆田廣化寺、扶風法門寺、北京龍泉寺方丈,《法音》雜誌主編——學誠法師人生三書係列全新漫畫,師承弘一大師佛法精髓,開示讀者人生真諦,啓發人們獲得對生命的佛性感悟。

推薦2:

《苦樂人生》是漫畫與佛學思想的完美融閤!用可愛諧趣的漫畫將深邃的佛傢思想,以淺顯易懂的方式呈現齣來,風格幽默諧趣,內容通俗易懂,引領僧俗讀者走上人生明達、智慧、自在、清靜之路。

推薦3:

弘一法師手寫書名,“苦樂人生”四字選自弘一法師李叔同親筆手寫《華嚴集聯三百》。《集聯》集高超的哲理美、文學美於一體,給人以極強的啓發性和感染力,看到之人可頓得無窮“法味”,頓生“無上清涼”之感,弘法利生,作用殊勝。

推薦4:

一代高僧,一顆慈悲佛心,一本佛語開示,一群可愛的小和尚,一幅幅人間百態圖,寓教於樂、融情於理,沐浴“具幸福能量寺廟”龍泉寺的佛法智慧,拈花問佛,洞察世事,每個人都可以在書中找到行走人生的點滴啓發。一本在手,能斷人生之苦,收獲喜樂人生。

內容簡介

《苦樂人生》為學誠法師人生三書係列的第二本,是用漫畫的形式闡釋佛法的繪本書。2007年2月17日,學誠法師第1次在北京龍泉寺過春節,做瞭題為《苦樂人生》的係列開示。《苦樂人生》係列開示共十二講,法師從人的本性講起,結閤生活時代、人們對事物的認知和看法等,告訴我們什麼是苦,什麼是樂,人類的本性是趨利避害,活著的目的是為瞭離苦得樂。法師還教我們如何完全脫離苦海,獲得永恒的快樂。

《苦樂人生》如同一位傳遞佛教智慧的使者,希望能夠給現代快節奏生活中奮鬥的年輕人、渴望修身養性的中老年人,帶去佛性的智慧和感悟,盡早離苦得樂,過上吉祥喜樂的幸福人生。

作者簡介

學誠法師,俗名傅瑞林,1982年在福建莆田廣化寺於定海長老座下剃度,1988年在成都文殊院寬霖法師座下受具足戒。長期依止圓拙老法師修學佛法,圓拙老法師為近代高僧印光大師和弘一大師的弟子。現任中國佛教協會會長、福建莆田廣化寺方丈、陝西扶風法門寺方丈、北京龍泉寺方丈。內頁插圖

目錄

第一講 苦樂人生/ 001第二講 不被六根濛蔽/ 027

第三講 細心體會佛法/ 053

第四講 如何對治現世貪著/ 079

第五講 生命整體性的意義/ 103

第六講 怎樣認識病相/ 129

第七講 佛光普照眾生心/ 153

第八講 正確辨析心相/ 179

第九講 突破個人中心主義/ 205

第十講 捨利弗的功德/ 231

第十一講 所緣境與所知障/ 255

第十二講 怎樣發心修行/ 279

精彩書摘

如果我們一個人常常認為自己的想法是最正確的,自己所作所為是最恰當的,自己的選擇是最正確的,時間長瞭,就會成為一切以自我為中心。那麼一切以自我為中心的人,是比較難辦的,佛菩薩也比較不好度。佛菩薩度眾生,就是自己願力的體現,是佛陀智慧慈悲的普照,所以利益眾生就是自己的清淨的業在利樂眾生。一個人如果常常覺得比彆人高一等,自己有很多方麵比彆人要強,時間久瞭,就非常容易生活在一個不很現實、不很實際的世界當中。一個人如果時時刻刻隻想到自己的利益、自己的快樂、自己想要得到的事情,忘記瞭去利益眾生是我們佛弟子修心的本質,時間一長,慢慢慢慢就會自己把自己綁得很緊,自己把自己綳得很緊,甚至最後就綁死瞭。為什麼呢?因為你內心裏邊一直想:我要得到好處,我要得到勝利,我要遠離痛苦、得到快樂,時時刻刻隻想到我要的這些內容,我要的這些果報,忘記瞭這些內容、這些果報要怎麼樣纔能夠得到。比如說,我們來到寺院裏用功、修行、集資糧,要布施自己的時間,要布施自己的體力,要做種種供養。所有的這一切,一舉一動、一言一行,慢慢慢慢我們就同佛菩薩造瞭一份相應的業。為什麼這麼說呢?因為時間也好、物品也好、財物也好,所有的這些,都是自己依報的一部分,依報就是自己正報的一部分。反過來說,我們的正報離不開依報,依報跟正報是一體的,隻是在我們的心裏將它分開瞭。

就一個物品來講,這個物品,也可以說是你的,也可以說是他的,也可以說是善知識的,也可以說是佛菩薩的,所有的這些都是自己內心裏的一種安立和感覺。比如說,我們眼前的一盆花,這盆花可能是你齣瞭錢在花店裏買,然後送到佛堂來供養的。雖然是你買的,但是供在這裏,大傢也能夠看得到這樣一盆鮮花;因為我能夠看得到,這就是我所緣的境界,從我所緣的境界這一點來講也是我的;我們把這盆花供養佛菩薩,那麼也就成瞭佛菩薩的境界。這也就是說,我們所有依報的一點一滴,自己內心裏頭怎麼作意,就會有什麼感覺;怎麼安立,就會産生什麼效果。

比如說,在日常生活當中,你看到一個人,覺得這個人有很多問題,慢心很重,我要去幫助幫助他,這就是你的發心。你發心要去幫助他,你纔會有信心、有興趣、有歡喜心去勸導他、去安慰他、去跟他開導;反過來說,對方慢心那麼大,你覺得這是一種煩惱,要趕緊遠離他,躲得遠一點,免得到時候對方的慢心來輕慢自己,那你可能就不會理他。其他的煩惱也是一樣的,貪、瞋、癡、懷疑、無明……都是一樣的。

反過來說,如果對方學修、資糧,各方麵比自己好,你如果自己安立說,“我應該同他多接觸,在他的身上能夠學到很多好的東西,能夠學到佛法,能夠集到資糧,能夠啓發自己,修改很多習氣毛病。”這樣作意的話,你自然而然就會非常樂意同他去接觸,因為你內心已經這樣安立瞭,這樣思維瞭,這樣作意瞭。

換個角度來講,對方如果比我們好,資糧比我們多,條件比我們好,福慧也比我們多,那麼,你如果這樣作意:“對方為什麼會比我好這麼多呢?他為什麼會受到大傢的尊重呢?為什麼會受到大傢的重視呢?為什麼能夠修得那麼好呢?”你一直在這裏反問自己,一直在這裏起疑惑,一直在這裏覺得自己不如他,自己各方麵都不如彆人,那麼你就會自我責備、自我埋怨,然後你就會對對方的長處、對方的優點進行觀過。怎麼觀過呢?你就覺得,反正你修行好是你的事情,你資糧集得多也是你的事情,跟我沒有關係,個人吃飯個人飽,個人生死個人瞭,你修的跟我修的也不相乾。

所有這些都是我們內心的感覺瞭,內心的狀態,內心的問題。其實這也是一種慢心,是自己的慢心。也就是,有時候你看到彆人好,看到彆人的長處,會起煩惱;看到彆人的不好,看到彆人的短處,也會起煩惱。就是順境逆境,對自己有利對自己不利的,都會起煩惱,這個就是凡人的境界,就是世間眾生的境界。佛菩薩的境界就不是如此,眾生有痛苦的時候,他就要去解救,幫助他走齣煩惱;眾生有快樂的時候,佛菩薩會告訴我們,這些是行苦,是靠不住的。就是無論人傢是一個什麼境界:痛苦也好,快樂也好;順境也好,逆境也好,都需要用法修心,在這樣的境界上,自己要用法修心,佛菩薩也是告訴我們用法修心。

培養一種智慧

我們修行也好,學佛法也好,最重要的是要培養一種智慧,培養、獲得覺悟的能力。我們修行學佛,不是去找一個什麼見解,也不是去找一個什麼答案,更不是要去找一個什麼結論。沒有結論,也沒有答案,就是說我們能不能覺悟,我們能不能獲得智慧。我們有智慧,自然而然自己的身語意,生活、工作、學習,一切都能夠聯係起來,都能夠融入。也就是,我們內心裏有智慧,是因為有覺悟,所以就能夠産生智慧;有智慧,所以我們身語意的行為就不會犯錯;身語意的行為不會犯錯,都正確瞭,自然而然我們的學習、工作、生活、為人處世,一切的一切就不會有問題。這些方麵就需要我們很認真去思考,究竟什麼是佛法。佛法就是要讓我們獲得這樣的一種覺悟、智慧。

那麼我們如何來獲得這種智慧和覺悟的能力呢?從內心方麵,就是要從培養慈悲心開始。所謂慈悲心,大傢都知道慈悲的定義,“慈能與樂,悲能拔苦”。慈悲本身跟苦樂有聯係,跟彆人的苦樂有聯係,跟所有眾生的苦樂有聯係。也就是說,我們的生命跟一切眾生的生命有聯係,所以成佛以後還是一樣要去度眾生,饒益有情。我們要成佛,也需要去度眾生,去饒益有情,纔能夠廣集資糧。如果佛法不在自己的身心、生命上麵去落實、去體現,佛法永遠同我們的生命是兩迴事。因此要在我們的生命當中去落實佛法,我們自己的生命、我們自己的身語意跟彆人聯係起來。如果跟彆人聯係不起來,那佛法對我們個人來講,也就用不齣來,也就用不齣去。你怎麼來消化這個佛法?怎麼來體現這個佛法?怎麼來說明我們對這個佛法已經有悟瞭,入道瞭,入門瞭?就是很難的一件事情。

學佛法要講師友緣

學佛法,我們常常講師法友,師友的緣是非常關鍵的,非常非常關鍵。你這個緣分不好,佛法肯定學不進去。你這個緣分好,就是知道如何同彆人去結緣,也就是如何跟彆人去相處。

如何跟不同的人去相處,不同身份的人、不同層次的人去相處,有兩種不一樣的。一個就是你在高位的時候,如何跟下位的人去相處;第二個就是你在下位的時候,如何跟高位的人去相處。這是非常重要的。

在高位的人跟下位的人去相處,如何能夠相處好,很重要的一個認識就是,你在高位的時候,不要認為自己是在高位。比如在學校裏你是老師,你講課,你如果認為自己是老師,就要求學生如何來尊重你,要如何來對你有禮貌,如何對你客氣,那彆人做不到、做不好,你就煩惱。那你當老師,你跟學生說:我們是同學,如果這麼去安立,就不會有問題,看所有人、看大傢都一樣,平等。

那麼當學生——也就是下位的人,對上位的人,如何來認識呢?你就不能認為我們是平等的。你認為我們是平等的話,就絕對學不到東西,老師肯定不教你。這是很簡單的,對不對?如果說老師跟學生是平等的話,那你為什麼要當學生呢?那你可以畢業瞭,你還再要學什麼?不要學,你根本不用進學校。

這個道理是很簡單的。就是老師可以當學生,但學生不能說我就是老師,這個是很重要的,就是我們一個心態的問題。否則我們走齣去的話,這種心態就會等流。你到哪裏都會說:我比你好,我佛法學得比你好,我可以教你。你自己的智慧之門就堵住瞭,怎麼能夠增長?怎麼能夠開啓智慧之門?不可能瞭,因為你到各個地方你都覺得比彆人高。彆人是不是能夠當老師,是彆人的事情,不是我們的事情,明不明白?

你總是認為,一個老師專門就是教我,要對我如何如何,如果不是怎麼樣的話,就會怎麼樣。這都是一種理想主義,一種幻想,都是不可能的事情。如果一個老師確實非常非常高量,他不可能專門來教你一個。即便是專門教一個人,也不可能是教你,這是肯定的,不是很簡單的事情。

如何讓一個高量的老師能夠教自己?首先緣分要好,這是肯定的,用社會上的語言來講就是關係要好。首先你沒有這個緣,那它就不相應。沒有這個緣,即便你有這個主因,也缺乏外緣。那麼這個緣怎麼辦呢?我們就要去創造。所以我們在佛門裏,信心、恭敬、禮拜、供養、承事,等等,就是培養對師友的緣,對善知識的緣,對佛菩薩的緣。有緣,這個佛法纔能夠生起來,信心纔能夠生起,而不是說佛菩薩需要我們去恭敬,不是這麼一迴事。我們恭敬、尊重的目的是培養我們對佛法的信心,佛法纔能夠産生起來。

……

前言/序言

用户评价

這是一部極具侵略性的作品,它的閱讀體驗更像是一場與作者智力的正麵交鋒,而非被動的接受信息。它拒絕一切迎閤讀者的傾嚮,甚至可以說是傲慢地要求讀者提升自己的閱讀門檻。書中充滿瞭大量的典故和典故的再闡釋,那些晦澀的、需要查閱大量背景資料纔能理解的段落,非但沒有成為閱讀的障礙,反而成瞭一種邀請——邀請你加入作者構建的這個知識的密室,一同探索那些被主流文化所忽略的角落。我發現這本書的價值在於它對“意義”本身的解構能力。它不斷地在你以為已經理解瞭某個角色的動機或某個事件的含義時,猛地拉扯開錶象,讓你看到更深層次的、充滿悖論的真相。它沒有提供“救贖”的廉價承諾,它隻是冷峻地展示瞭人類在試圖賦予世界意義的過程中所錶現齣的那種近乎滑稽的努力。讀完後,我感覺自己像剛完成瞭一場高難度的智力攀岩,筋疲力盡,但對頂峰的景色有瞭全新的、且極度個人化的認識。這本書適閤那些渴望真正挑戰自己智力極限,並且不懼怕在黑暗中獨自行走的探索者。

评分說實話,拿到這本書的時候,我並沒有抱太高期望,以為又是一部故作高深的文學作品。然而,隨著閱讀的深入,我開始被它那種近乎殘酷的寫實主義所震撼。它沒有刻意去粉飾生活的陰暗麵,反而以一種冷靜到近乎科學傢的視角,剖析瞭人類在麵對巨大壓力和無力感時,心理機製是如何扭麯和自我保護的。最讓我印象深刻的是它對環境與個體命運之間那種微妙的、幾乎不可察覺的相互作用的描繪。它不是在講述一個宏大的曆史敘事,而是將鏡頭聚焦到那些被時代洪流捲走的普通人身上,展現瞭他們如何在日常的瑣碎和無可奈何中,構建起一套僅供自己苟活的、脆弱的意義體係。這種對“小人物”內心世界的細緻入微的刻畫,讓我幾度感到窒息,因為那些被描述齣來的掙紮和妥協,在我自己的生命軌跡中也能找到對應。這本書的偉大之處在於,它讓你意識到,所謂的“人生”並非是一個高聳入雲的奬杯,而是一係列充滿瑕疵、不斷試錯的微小瞬間的纍積。它不提供慰藉,它隻提供共鳴,一種深沉到足以讓你重新審視自己所有過往選擇的共鳴。

评分這本書的語言風格像極瞭一位沉浸在自己世界裏的老音樂傢,他的演奏技巧或許有些怪異,充滿瞭非傳統的和弦與突兀的休止符,但每一個音符落下,都精準地擊中瞭你靈魂深處最敏感的共振點。我花瞭很長時間纔適應這種看似散漫實則精確的敘事節奏。它似乎總是在繞圈子,在看似無關緊要的景物描寫和人物內心獨白之間遊走,但當你將這些看似分散的元素拼湊起來時,一個無比清晰、令人心痛的畫麵就會躍然而齣。這本書的美學價值是毋庸置疑的,它對語言的駕馭達到瞭齣神入化的地步,讓你感覺每一個詞匯都不是被“寫”齣來的,而是被“雕刻”齣來的。更重要的是,它成功地在宏大的人類睏境與微小的個體體驗之間搭建起瞭一座無形的橋梁。它不直接給你灌輸任何哲學理念,而是通過展示人物在邊緣狀態下的生存掙紮,讓你自己去領悟那些關於自由、責任和虛妄的哲學命題。讀這本書,需要的不僅是時間和耐心,更需要一顆願意敞開心扉去接納復雜性的心。它會讓你對“美”的定義産生深刻的懷疑與重塑。

评分這本書簡直是精神世界的颶風,它沒有給我提供任何現成的答案,反而像一把鋒利的刻刀,毫不留情地在我的認知結構上鑿刻齣無數新的紋理。讀完閤上的那一刻,我感覺自己像是經曆瞭一場漫長而劇烈的內心風暴,周遭的一切都變得模糊而遙遠,唯有心底深處那些被觸碰到的、原本以為早已塵封的情感和睏惑,此刻正以一種近乎野蠻的姿態重新湧現。作者的文字有一種令人不安的穿透力,它不依附於任何流行的敘事模闆,而是直接潛入人類經驗最原始的底色——那種夾雜著光榮與恥辱、狂喜與虛無的復雜交織。我尤其欣賞它對“瞬間”的捕捉能力,那些稍縱即逝的微小感知,被賦予瞭近乎永恒的重量,讓人不得不停下來審視自己是如何度過每一個尋常日子的。這本書不是用來“消遣”的,它更像是一麵被精心打磨過的鏡子,反射齣的影像或許並不美好,但絕對真實到讓人無法逃避。它強迫你直麵那些你試圖用日常的忙碌來麻痹自己的情緒黑洞,看完之後,你會發現自己對世界的理解框架被徹底打亂,重建的過程是痛苦的,但那份清醒感卻是無與倫比的饋贈。我推薦給所有厭倦瞭“輕閱讀”的思考者,準備好迎接一場對靈魂的嚴苛盤問吧。

评分我必須坦白,這本書的閱讀體驗簡直是一場精神上的“高強度間歇訓練”。它沒有平緩的引入,更沒有溫柔的過渡,上來就是一連串密集的、思想上的拋擊。那種感覺就像是突然被扔進瞭一個沒有地圖的迷宮,你必須依靠自己的直覺和對前文零散信息的重新排列組閤,來推導齣下一步的可能方嚮。它的結構是如此的跳躍和內斂,使得任何試圖走馬觀花的人都會立刻迷失在作者那由無數隱喻和碎片構築的迷宮裏。我花瞭大量時間在書頁的空白處做筆記,不是為瞭記錄情節,而是為瞭捕捉那些稍縱即逝的哲學火花,那些在看似無關緊要的對話或場景中閃現的、關於存在本質的犀利洞察。這本書的文字密度極高,每一個句子都仿佛經過瞭韆錘百煉,沒有一個多餘的詞匯,但正因如此,它對讀者的專注力要求也達到瞭極緻。如果你期望讀到一個綫性發展、目標明確的故事,那麼你可能會感到挫敗。但如果你願意沉浸其中,去體會那種在碎片中尋找整體的智力搏擊樂趣,那麼這本書會像陳年的烈酒一樣,後勁十足,讓你在閤上書很久之後,依然能聞到那股濃烈的、關於人性的辛辣味道。它絕非輕鬆之作,但絕對是值得反復咀嚼的智慧結晶。

评分小徒弟在问,师父啊,你的普通话最近有进步吗?我回复他,必须有进步,我现在可以申领一级甲等普通话残废证书了。

评分……

评分531疯狂购物,准备一年的书量,慢慢看。

评分一共买了五本书,哈哈,受益了,其实人生复杂,道理简单,往往就是一句话而已。

评分简单 道理不简单 不错的书 每天翻翻 很开导

评分非常好的书,很值得一看,强烈推荐推荐推荐

评分非常好的书,很值得一看,强烈推荐推荐推荐

评分东西挺好的,价格也比较实惠。

评分还是在那座美丽而神秘的千年古刹“不二寺”,慈祥有智慧的师父仍在孜孜不倦教导调皮可爱的小徒弟贤二。这一季,他们在寺庙中又发生了哪些好玩又有趣的故事呢?又有哪些有益的启迪呢?

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有

![存在主义咖啡馆:自由、存在和杏子鸡尾酒 [At the Existentialist Cafe] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12278502/5a1cf9cbN4626f228.jpg)