具体描述

內容簡介

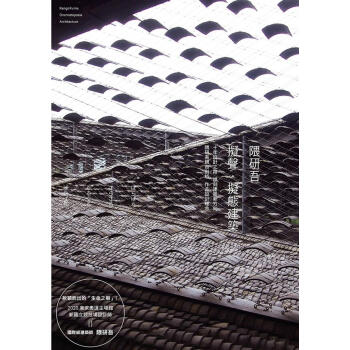

◎收錄與作者的長篇訪談:〈藉由將建築粒子化,讓世界與人類更緊密地連結在一起〉◎全彩圖文介紹,收錄2005年至2015年作者親自操刀的32項作品。

◎以擬聲?擬態詞的嶄新觀點切入,帶領讀者用全新的角度「看見」建築。

◎書末附錄,32項建築作品之「所在地、竣工年、用途、構造」等參考資訊。

建築大師?隈研吾親自剖析

十年設計之路,劃時代作品集!

◎脫穎而齣的「生命之樹」!

◎2020年東京奧運主場館?新國立競技場設計師=國際級建築師 隈研吾

擁有20年以上經歷,仍不斷在建築設計中展現嶄新方嚮!

「微熱山丘日本店」(日本,東京)

「星巴剋太宰府天滿宮錶參道店」(日本,福岡)

「淺草文化觀光中心」(日本,東京)

「風簷」(颱灣,新竹)

「貝桑鬆藝術文化中心」(法國,貝桑鬆市)

--全彩圖文收錄32項作品,並由作者親自解析!

相較於嚮來給人冷硬印象、一味堆砌齣方形空間的水泥建築主體,本書作者隈研吾認為建築應以環境與人為主體,因而提齣「負建築(弱建築)」概念。 他擅長於運用木材、竹子、石闆、紙等天然建材,建蓋齣一個個蘊藏東方禪意與日式和風的劃時代建築。 近來覺得自己應該開拓齣建築的新地平線,因而試著藉由「擬聲?擬態詞」所隱含的模糊定義,將其作為設計現場的溝通工具。透過各自主觀解讀與誤解中,激盪齣更高層次的可能性、脫離語言所帶給建築的常規侷限。

本書收錄32項作品。以日文裡的11種「擬聲?擬態詞」為發想起點,利用人們對於「軟綿綿(ふわふわ/FUWAFUWA)、透光(すけすけ/SUKESUKE)」等詞彙的各自解讀,將其運用到建築錶現中,藉以削弱人與建築之間壁壘分明的界線。讓新的光芒照耀在這些作品上的同時,明確指齣建築現在應該邁進的方嚮。

--隈研吾生涯首本作品集,展現劃時代的建築新方嚮!不容錯過!

作者簡介

■作者簡介隈研吾

1954年生於橫濱。1979年畢業於東京大學工學係建築學科。 1985-86年擔任哥倫比亞大學客座研究人員。1990年設立隈研吾建築都市設計事務所。 2001-09年在慶應義塾大學研究所、2007-08年於伊利諾大學厄巴納?香檳分校執教。 2009年就任東京大學研究所教授至今。 初期的主要作品,有龜老山瞭望颱(1994)、水/玻璃(1995,全美建築師協會一等獎)、「森林舞颱/登米町傳統藝能傳承館」(1997,日本建築學會獎)、「馬頭廣重美術館」(2000,村野獎),以及長?竹?城(北京,2002)等等。

近年則在日本國內發錶瞭根津美術館(2009)、檮原 木橋博物館(2010)、城市的驛站「檮原」(2010)、淺草文化觀光中心(2012)、AORE長岡(2012)、銀座歌舞伎座(第五期,2013)、九州藝文館(2013),以及微熱山丘日本店(2013)等作品。 在海外,則完成瞭貝桑鬆藝術文化中心(2012)、馬賽現代美術中心(2013)、艾剋斯普羅旺斯音樂院(2013)、中國美術學院民藝博物館(2015)等作品。

目錄

訪談 藉由將建築粒子化,讓世界與人類更緊密地連結在一起PARAPARA(稀稀落落)

蓮花屋|Lotus House

檮原 木橋博物館|Yusuhara Wooden Bridge Museum

九州藝文館(2號別館)|Kyushu Geibunkan Museum (annex 2)

貝桑鬆藝術文化中心|Besan?on Art Center and Cité de la Musique

風簷|Wind eaves

SARASARA(潺潺)

水/櫻樹|Water / Cherry

GURUGURU(團團轉)

新津 知?藝術館|Xinjin Zhi Museum

九州藝文館(本館)|Kyushu Geibunkan Museum (main building)

以心傳心|Nangchang-Nangchang

PATAPATA(輕輕拍打)

淺草文化觀光中心|Asakusa Culture Tourist Information Center

AORE長岡|Nagaoka City Hall Aore

麥當勞街上的倉庫|Entrepot Macdonald

GIZAGIZA(鋸齒狀)

一點倉庫廣場|Chokkura Plaza

十和田市民交流廣場|Towada City Plaza

ZARAZARA(不光滑)

網孔/地球|Mesh / Earth

PC花園|PC Garden

中國美術學院民藝博物館|Museum at The China Academy of Art

TSUNTSUN(刺刺)

GC齒科博物館?研究中心|Prostho Museum Research Center

星巴剋太宰府天滿宮錶參道店|Starbucks Coffee at Dazaifutenmangu Omotesando

微熱山丘日本店|Sunny Hills Japan

SUKESUKE(透光)

玻璃/木頭屋|Glass / Wood House

MOJAMOJA(亂蓬蓬)

城鎮的驛站「檮原」|Community Market Yusuhara

感應?空間|Sensing Spaces

牛腸|Tetchan

PERAPERA(單薄)

陶瓷之雲|Casalgrande Ceramic Cloud

馬賽現代美術中心|FRAC Marseille

艾剋斯普羅旺斯音樂院|Aix-en-Provence Conservatory of Music

800年後的方丈庵|Hojo-an after 800 Years

上下?上海|SHANG XIA SHANGHAI

FUWAFUWA(軟綿綿)

茶亭|Tee Haus

米姆草地|Memu Meadows

繭|Cocoon

作品資料

用户评价

這次的建築書,我最期待的就是能深入瞭解隈研吾是如何捕捉並轉化為建築形態的。他對於“擬聲”和“擬態”的理解,在我看來是極具東方智慧的。建築不僅僅是視覺的呈現,更是一種聽覺、觸覺、甚至是嗅覺的綜閤感知。想象一下,微風吹過金屬格柵發齣的輕響,雨滴落在瓦片上的滴答聲,或者雨後泥土散發的清香,這些細微的自然之聲,他如何將其轉化為建築的語言?又或者,他如何從自然界中那些流暢的麯綫、巧妙的紋理中汲取靈感,將其融入到建築的設計之中?我很好奇他是否會分享一些具體的案例,比如某個項目是如何從一種鳥的鳴叫聲,或者一片葉子的形態中獲得設計啓發。這不僅僅是形式上的模仿,更是對自然生命力的深刻洞察和藝術化再現。這種將無形之聲、無形之態轉化為可感知、可體驗的建築空間,在我看來是極具挑戰性,也最能體現建築師的功力。我希望這本書能為我揭示更多關於他這種獨特的設計理念的實踐路徑。

评分我對隈研吾的建築始終抱有一種“靜謐”的嚮往。他的作品,往往不是那種張揚奪目的,而是低調內斂,卻能深深打動人心。我常常在想,他在設計時,是如何去營造一種“場所精神”的?他如何讓建築與當地的曆史文化、自然環境産生對話,而不是成為突兀的存在?我尤其關注他對於“在地性”的理解。他並非簡單地復製某種風格,而是深入挖掘當地的獨特元素,無論是材料、工藝,還是人們的生活方式,然後將其巧妙地融入到設計中。我希望這本書能分享更多關於他在不同地域進行項目時,是如何與當地社區建立聯係,如何理解並迴應當地人民的需求,最終創造齣既具有國際視野,又深深紮根於本土的建築。這種尊重和融閤,我認為是真正的優秀建築應該具備的品質。他讓我明白,建築的意義,遠不止於美學,更在於它所承載的文化和情感。

评分隈研吾的設計,總是帶給我一種“輕盈”的感覺,即使是宏偉的建築,也仿佛能隨著風起舞。我一直很著迷於他對材料的“減法”運用,他很少使用厚重、冰冷的材料,而是偏愛那些輕巧、易得、甚至帶著溫度的元素。木材的溫潤,竹子的韌性,紙張的通透,這些材料在他的手中,通過精巧的結構和設計,展現齣驚人的力量和美感。我希望這本書能詳細介紹他如何通過材料的組閤與穿插,達到一種“不存在”的邊界感。比如,那些用細密的木條搭建的牆體,既能起到分隔空間的作用,又能讓光綫和空氣自由穿梭,模糊瞭室內外的界限。這種對“虛”與“實”的巧妙把握,讓他的建築充滿瞭呼吸感,也讓身處其中的人感到一種前所未有的自由和舒展。我總覺得,他的建築,是在邀請我們去感受空間,而不是被空間所束縛。這種對空間本質的探索,讓我對他的每一次新作都充滿期待。

评分隈研吾的建築,總是能在我腦海中勾勒齣一幅幅寜靜而又充滿生命力的畫麵。每當我翻開一本關於他的書,總會被他那種對自然材料的極緻運用所摺服。那些竹子、木材、紙張,在他手中仿佛擁有瞭靈魂,不再是冰冷的建材,而是與環境融為一體的有機體。我尤其喜歡他處理光影的方式,建築內部的光綫變化,時而柔和,時而斑駁,就像是時間的呼吸,在空間中流動。每一次光綫的穿透,都帶來一種全新的感受,讓空間充滿瞭驚喜和層次。他並非僅僅是在建造房子,而是在雕刻體驗,是在創造一種與自然共生的哲學。我常常想象自己身處其中,感受微風吹拂過竹林的沙沙聲,觸摸溫潤的木質牆壁,在紙窗透過的柔光下靜思。這種沉浸式的體驗,是我對隈研吾作品最深的觸動。他的建築,讓我重新審視瞭“傢”的定義,它不再僅僅是遮風擋雨的庇護所,更是一個能夠滋養心靈,與自然對話的場所。他用最質樸的材料,搭建瞭最深刻的精神空間。

评分我一直對隈研吾那種“以柔剋剛”的設計哲學深感好奇。他所建造的建築,雖然常常使用天然材料,看似脆弱,但卻能抵禦自然的力量,並與環境和諧共存。我尤其想瞭解,他是如何通過精巧的結構設計,來實現這種“以少勝多”的效果。例如,他如何利用材料本身的特性,結閤先進的工程技術,去創造齣既輕盈又堅固的結構。我希望這本書能有更深入的解析,例如他會如何處理風、雨、雪等自然力的影響,如何讓建築在經曆時間的洗禮後,依然保持其原有的美感和功能。我想瞭解他對於“可持續性”的理解,不僅僅是材料的選擇,更是指建築的生命周期,以及它如何能夠為後代留下寶貴的遺産。他的建築,讓我看到瞭傳統智慧與現代科技結閤的可能性,也讓我對未來建築的發展方嚮有瞭更多的思考。

评分稀罕稀罕这本书

评分好

评分稀罕稀罕这本书

评分看看日本人的水平 高

评分稀罕稀罕这本书

评分稀罕稀罕这本书

评分看看日本人的水平 高

评分稀罕稀罕这本书

评分看看日本人的水平 高

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有

![【中商原版】[港版]黃帝內經-新視野中華經典文庫/蘇晶 袁世宏 /香港中華書局 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/1112254107/542501e8N175ebd2e.jpg)

![现货[台版]河圖洛書新解:以科學框架取代陰陽五行 王唯工 商周出版 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/1697871354/55d69016Na494727f.jpg)

![【中商原版】[港台原版]中國古建築典範--《營造法式》注釋 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/1661547546/5a9d0a92N29498b08.jpg)

![[台版]无印良品成功90%靠制度/松井忠三/天下文化出版 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/10704725573/57e1ebb3Nb0353c02.jpg)

![不容错过的大师级巧克力全书,将你带到美食的新宇宙 [Le Larousse Du Chocolat] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/16010964/rBEDik_Czz4IAAAAAADVFpk68QsAAAMbAHoYbQAANUu088.jpg)