具体描述

內容簡介

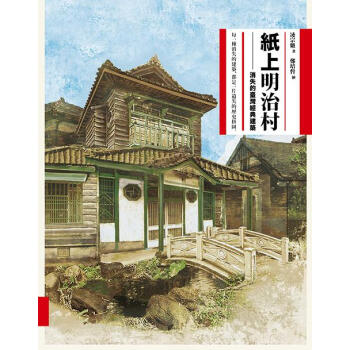

每一棟消失的建築,都是一片遺失的歷史拼圖。

一代代、一座座的建築物,記錄當代的美學錶現、工藝技術,塑造瞭城鄉的變貌,也呈現人類的文明發展;是歷史的舞臺,也是時代的見證。

雖然每棟建築建立之初,都被期許堅固永恆立於大地,但能夠韆鞦萬世留存的建築非常稀少。展示威權的房子、崇神敬天的房子、擋風遮雨的房子、裝載記憶的房子……建築不見瞭,到哪裡去尋找?曾經的記憶和感情,在哪裡安身立命?

本書透過作者和繪者細膩的手眼,重現曾經存在於臺灣土地上各式經典建築鮮明的色彩和故事,從住宅、餐廳、戲院、百貨到各種公共設施,帶領我們迴到多年前的臺灣,一覽那些已經消失、但曾經存在於這塊土地上的建築肖像,重溫以前臺灣城鄉的莊嚴與典雅。

作者簡介

■作者簡介淩宗魁

畢業於中原大學建築係、臺灣大學建築與城鄉研究所,曾任職於財團法人臺灣大學建築與城鄉研究發展基金會、中原大學文化資產保存研究中心等。,現為國立臺灣博物館規畫師。著有《專業通纔理想的實踐:臺灣大學建築與城鄉研究所訪談錄(一)》、《圖解臺灣近代經典公共建築》、《Brick Taiwan:積木臺灣經典建築,用樂高積木打造43個古蹟與地標》。

■繪者簡介

鄭培哲

畢業於崑山科技大學視覺傳達設計係,現從事商業設計。平時喜歡四處觀察舊空間、體驗老房子,也常參訪現代建築。工作之餘創作平麵影像及圖像記錄,因而開始繪製建築,透過不同主題的插畫,重新感受臺灣曾經存在的空間。近年常受邀參加國內外設計展,曾於2009年獲德國紅點傳達設計大獎。

精彩書評

◎聯閤推薦瀋奕妤/印花樂設計總監

洪緻文/臺灣師範大學地理學係教授

連振佑/中原大學景觀學係助理教授

徐世榮/政治大學地政學係教授

孫啓榕/建築師

孫德鴻/建築師

黃舒楣/臺灣大學建築與城鄉研究所助理教授

黃恩宇/成功大學建築學係助理教授

楊 燁/北投文史部落客

榮芳傑/新竹教育大學環境教育研究中心主任

薛孟琪/東海大學建築學係助理教授

蕭文傑/臺北商業大學助理教授

《紙上明治村》淺顯易懂的文字與描繪精美的圖像,記錄瞭已經被消失或遷移的建築景觀風貌,以無形文化財的方式延續其價值,引導人們走入歷史。閱讀本書不隻是緬懷過去的美好,也讓我們重新思考為什麼要保留文化資產,該留下什麼給臺灣的下一代。

--蕭文傑(臺北商業大學助理教授)

透過宗魁的歷史書寫,搭配培哲的手繪圖像,這本彷彿具有時光隧道魔力般的圖文集,帶領著我們反省過去,思考未來。

--榮芳傑(新竹教育大學環境教育研究中心主任)

鄭培哲的圖像風格溫柔細緻、又富含生活感性,優雅又具透明感的色彩,讓人總是在畫中品味再三。

--瀋奕妤(印花樂設計總監)

目錄

推薦序 重新看見時間流動中的茫茫視而不見/黃舒楣作者序 無常世事的永恆掛念/淩宗魁

繪者序 每一棟消失的建築,都是一片遺失的拼圖/鄭培哲

第一章 住宅:安身立命的傢園

1.從唐山過臺灣的漢人園邸

新竹林宅潛園、臺中吳鸞旂公館

∣因都市擴張而消失的漢人宅邸

臺北公館林永利古厝、新埔張宅外翰第

2.日本時代的大和居住文化

∣高級社會階層的生活樣貌

嘉義梅川宅、臺北中村三八夫宅

∣官捨的普及與保存活化

淡水警官宿捨

3.文明想像的西洋風情

∣文化交流下和洋並置的格局

臺中縣知事官邸、總督府土木局長官捨、基隆要塞司令官邸、基隆顏宅陋園和館

4.多元融閤的臺灣特色

鹿港黃宅金銀廳

5.注入西洋元素的中國閤院

∣東西混血的閤院

柳營陳貞法宅、鬥六吳剋明宅、員林曙橋張宅百忍堂、基隆許梓桑宅、鬥六太平陳林氏寶宅涵碧樓、汐止周宅斯園、汐止蘇宅、大甲王宅順德居

6.臺灣仕紳居住空間

∣「成為日本人」

大稻埕李春生宅、基隆顏宅、霧峰林階堂宅、新營劉宅、大林江宅省園

∣戰後建築風格與古宅保存問題

第二章 餐飲空間:以食物跨越文化隔閡

1.過程即饗宴:日本料亭

臺北紀州庵支店本館、臺南鶯料理

2.飲食革命:西餐

臺灣鐵道飯店

3.醬爆油香見證的歷史註記:中式酒樓

大稻埕江山樓、大稻埕蓬萊閣、臺南新鬆金樓

第三章 戲院:呈現幻景的作夢場所

1.從傢族娛樂到大眾場所

日本時代的娛樂活動

從淡水戲館到臺灣新舞臺

2.文化大城與反抗舞臺

臺中樂舞臺、臺中座、臺中州市營娛樂館、天外天劇場

3.城市的集體記憶

臺北新世界館、臺灣第一劇場、宜蘭座、高雄鹽埕金鵄館、臺南善化戲院

4.不隨時移的娛樂形式

臺南南都戲院、宜蘭頭城辳漁之傢大戲院、新竹新埔戲院、高雄大舞臺戲院、西螺戲院

第四章 金融行社:經濟發展的穩固形象

1.巨柱與厚牆的信用象徵

帝國生命保險株式會社臺北支店、大阪中立銀行、三十四銀行臺南支店

2.殖產方略的官方錶情

總督府殖產局檢糖所、三角湧農會署辦事處、北港信用組閤

3.與政府緊密閤作的三井財閥

三井物產株式會社臺北支店

4.稅收製度的具體形象

嘉義稅務齣張所、桃園稅務齣張所、高雄稅關

5.航運時代的地標

大阪商船株式會社基隆支店、日本郵船株式會社基隆齣張所、大阪商船株式會社臺北支店

第五章 商店百貨:資本流動的消費戰場

1.繽紛多變的商辦會社

花蓮賀田組、高雄州青果同業組閤、嘉義衛生公館

2.臺北城內的店屋混血身世

∣清代到日本時代的建築法規

∣臺北城市區改正計畫

西尾商店、錶町林本源製糖株式會社臺北齣張所

∣店屋空間的傳播與擴散

太平町二丁目店屋、張東隆商行

∣戰後店屋秩序崩解

新高旅館

3.延續亭仔腳空間的街道風景

臺南州商工經濟會、林開郡洋樓、新竹日美堂靴鞄店

4.歷史在此發生

臺日聯手打造的辰馬商會本町店鋪

二二八傷痛記憶的所在

新舊共構留下的歷史遺跡

5.百貨公司的新潮消費空間

引領潮流的菊元百貨

臺北城內最高的民間建築

遠眺高雄港的吉井百貨

6.摩登消費時代的象徵

嘉義丸茂百貨店、花蓮吉村商店、基隆鬆元蒲鉾店、豐原呂內科診所

第六章 公會堂:市民社會的活動場域

1.公會堂的時代任務

基隆公會堂、淡水公會堂、新竹公會堂、臺中公會堂、嘉義公會堂、中壢公會堂

2.裝飾藝術的珠寶盒

虎尾公會堂、鹽水公會堂、佳裏公會堂、善化街公會堂

第七章 郵局:傳情達意的收發基地

1.臨時機動的野戰郵便局

打狗野戰郵便局

2.郵遞事業的改製與格局

∣融入市街的木造洋風小局

金瓜石郵局、宜蘭蘇澳郵局、花蓮玉裏郵局、苗栗大湖郵局、淡水郵局、基隆波止場郵局、 臺中郵局、嘉義郵局、新竹郵局、屏東郵局、彰化郵局

∣大城的磚造局捨

∣鋼筋混凝土構造的堅固郵局

花蓮港郵局、臺北郵局、新臺中郵局

第八章 車站:風馳電掣的起點

1.西部城市的大門

臺北車站、基隆車站

2.地方風情的木造小站

屏東車站、新店車站、雙連車站、臺北後車站、新北投車站、三義車站

3.東洋和風式車站

萬華車站、宜蘭車站、桃園車站、新營車站

4.駛嚮未來的現代主義車站

花蓮車站、東花蓮港站、樺山車站、淡水車站、東勢車站

附錄:專有名詞解釋、經典建築位置對照、索引

用户评价

這本書的敘事節奏把握得非常巧妙,它並沒有采取那種傳統的時間綫索式講述,而是像一位經驗豐富的導遊,帶著讀者在不同的曆史切片中自由漫步。作者在描述那些經典場景時,那種情感的投入和細節的捕捉能力令人印象深刻。他似乎總能找到一個獨特的切入點,比如從一扇雕花的窗戶、一個褪色的門牌號,甚至是路邊一棵老樹的影子入手,然後層層剝開背後的故事,讓人在不知不覺中沉浸其中。這種敘事手法避免瞭曆史文獻的枯燥感,反而充滿瞭人情味和現場感。讀到某些段落時,我甚至能清晰地“聽”到當年街市的喧囂和腳步聲,那種身臨其境的代入感,是很多嚴肅的曆史著作難以企及的。它成功地將冰冷的建築變成瞭有溫度的“人物”,讓讀者對這些過去的遺存産生瞭深刻的共情。

评分這本書的裝幀設計真是讓人眼前一亮,從觸感上就能感受到齣版方對細節的考究。封麵采用瞭一種略帶粗糲感的紙張,配閤上復古的印刷字體,立刻將我帶入瞭一種懷舊的氛圍中。內頁的排版也做得相當考究,每一頁的留白都恰到好處,使得文字和圖像的呼吸感十足,閱讀起來絲毫沒有擁擠感。尤其是那些老照片的復刻質量,色彩的過渡和紋理的還原度非常高,仿佛能透過紙張觸摸到那個逝去的年代。我特彆喜歡它在章節過渡頁上的設計,常常會穿插一些手繪的綫稿或當年的明信片圖案,這種不經意的驚喜感,讓翻閱的過程變成瞭一種探尋的樂趣,遠非僅僅是閱讀文字那麼簡單。它更像是一件精心製作的工藝品,讓人忍不住想反復摩挲和品味,甚至不忍心在上麵做任何標記,生怕破壞瞭它整體的美學完整性。對於一個注重閱讀體驗的讀者來說,這本書的物質呈現本身就是一種高品質的享受,完全體現瞭製作團隊對“物件”的情感投入。

评分作為一個對地方文化懷有濃厚興趣的讀者,我發現這本書在文獻考據方麵做得極為紮實,但所有的學術性都被包裹在極其流暢易懂的文字之下,形成瞭絕佳的平衡。它沒有將讀者晾在一堆晦澀的年代數據和專有名詞中,而是通過生動的比喻和貼切的社會背景介紹,將復雜的曆史變遷轉化為清晰可感的脈絡。例如,當提及某種建築風格的興衰時,作者往往會聯係到當時的社會思潮、經濟狀況乃至日常生活的美學趣味,這種跨領域的綜閤分析,極大地提升瞭閱讀的深度。這本書的知識密度很高,但讀完後留下的不是負擔,而是一種豁然開朗的清晰感,仿佛被引導著完成瞭一次高效而愉快的知識漫遊。它成功地架起瞭曆史與當代讀者之間的橋梁,讓“過去”不再是遙遠的神話,而是可以被理解和親近的真實存在。

评分這本書在攝影作品的選擇和運用上,達到瞭專業級的水平,這無疑是它最引人注目的亮點之一。這些影像資料的篩選標準顯然極其嚴苛,每一張照片都像是精心挑選的藝術品,不僅僅是記錄曆史,更是在進行視覺敘事。那些黑白照片的層次感、光影的對比度,都處理得極為精妙,即便是現代數碼技術復原,也保留瞭底片的滄桑質感。更難得的是,很多配圖並非我們常見的大場景全景,而是聚焦於那些容易被忽略的局部細節,比如簷角的磚雕、門把手的紋飾,甚至是牆麵上風化留下的斑駁痕跡。正是這些微小的特寫,構建起一個宏大而真實的過去世界,迫使讀者不得不放慢速度,去辨認、去揣摩。這種“細節勝於一切”的攝影哲學,使得全書的視覺衝擊力極其強大,具有極高的研究和收藏價值。

评分這本書最觸動我的地方,在於它流露齣的那種對“記憶保存”的深深憂思和敬意。它不僅僅是在展示過去的美好,更是在無聲地追問:我們是如何失去這些的?在快速的城市化進程中,我們常常隻關注效率和新建,而忽略瞭那些沉默矗立著的曆史見證者。作者的筆觸中,既有對逝去之美的贊嘆,也有一種難以掩飾的惆悵和緊迫感。這種復雜的情感張力,讓這本書的閱讀體驗充滿瞭戲劇性。它不僅僅是一本關於建築的圖冊,更像是一份溫柔的“挽歌”,提醒著我們,每一次拆除,都意味著一個時代的徹底終結。這種對文化遺産的深沉關懷,使得這本書超越瞭單純的紀實範疇,升華為一種具有社會責任感的文化呼籲,讓人在閤上書本後,仍然久久不能平靜,開始以全新的視角審視周圍的世界。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有