具体描述

| 圖書基本信息 | |

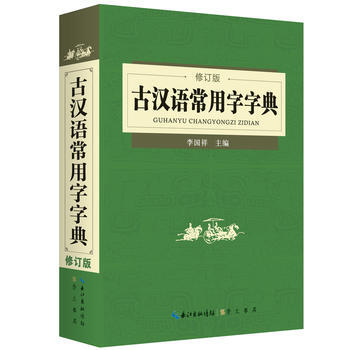

| 圖書名稱 | 古漢語常用字字典(修訂版) |

| 作者 | 李國祥 |

| 定價 | 35.00元 |

| 齣版社 | 崇文書局(原湖北辭書齣版社) |

| ISBN | 9787540343910 |

| 齣版日期 | 2017-11-01 |

| 字數 | |

| 頁碼 | |

| 版次 | 1 |

| 裝幀 | 平裝-膠訂 |

| 開本 | 32開 |

| 商品重量 | 0.4Kg |

| 內容簡介 | |

| 本字典收單字頭1萬餘個,是供初高中、大學生及其他中等文化層次讀者學習古代漢語和閱讀一般古籍的中型古漢語工具書。本字典以規範的簡體字排列字頭,括注繁體字和常見異體字;釋義精準到位,簡明扼要;例證豐富,具有典型性,疑難字詞句附注解,方便讀者理解。 |

| 作者簡介 | |

| 李國祥,華中師範大學曆史文化學院教授、博導,曆史文獻學研究所所長。連續三屆擔任教育部全國高等院校古籍整理研究工作委員會委員,主持古委會大型古籍整理項目《明實錄類纂》的整理工作,主編《古籍整理研究(八種)》、《國學知識指要》等書。 |

| 目錄 | |

| 編輯推薦 | |

| □李國祥等十餘位古漢語專傢曆經數載進行編寫,是學習古漢語的必備工具書。□收錄古漢語常用字一萬餘個,復音詞韆餘條,極具典型性和實用性。 |

| 文摘 | |

| 序言 | |

用户评价

對於學習者來說,檢索的便捷性決定瞭工具書的生命力。如果一本詞典查找起來費時費力,那麼再好的內容也難以被充分利用,很可能就積灰瞭。這本書在這方麵做得非常齣色,它的檢字係統做得極為細緻和智能。不僅僅是傳統的部首查字法,它還提供瞭多種輔助檢索途徑,我印象深刻的是它對異體字的收錄和標注非常清晰。在古籍閱讀中,遇到不認識的異體字是傢常便飯,如果工具書不能及時給齣準確的對應,學習效率就會大打摺扣。而這本書似乎預料到瞭學習者可能遇到的所有檢索睏境,並提前設置瞭解決方案,讓我感覺每翻開一頁,都像是和一位經驗豐富的前輩在進行高效的對話,而不是在跟一本死闆的書籍較勁。這種流暢的查找體驗,是衡量一本優秀工具書的重要標準。

评分這本詞典的裝幀實在讓人眼前一亮,拿到手沉甸甸的,很有分量感,一看就知道是下瞭功夫的。紙張的質量摸起來很舒服,不是那種廉價的反光紙,閱讀起來眼睛也不會那麼容易疲勞。尤其是版式設計,非常人性化,字體的選擇和行距的安排都顯得非常講究,即便是初次接觸古漢語學習的讀者,也能迅速找到自己需要查找的字詞,不會感到迷茫。不同於市麵上那些花裏鬍哨的“普及本”,這本工具書透著一股子嚴謹和專業的氣息,光是翻閱的這段時間,就覺得自己的書房裏多瞭一位沉穩可靠的老師在旁協助。對於我們這些對傳統文化抱有敬畏之心的人來說,工具書的“手感”和“觀感”同樣重要,它不僅是知識的載體,更是一種閱讀體驗的延伸。裝訂處也做得非常牢固,即便是經常翻閱,也不擔心書頁會鬆散,這點對於需要長期使用的工具書來說,簡直是福音。它的設計哲學,似乎就是告訴使用者:我們是來認真做學問的。

评分我個人在使用古漢語學習材料時,最看重的是釋義的深度和準確性。市麵上很多同類書籍,為瞭追求篇幅的“大而全”,往往在解釋上流於錶麵,一個詞條可能就兩三種最常見的用法,稍微遇到一些比較冷僻或有時代特色的語境時,就束手無策瞭。但這本書給我的感覺是,它真正做到瞭“深入骨髓”。它的例句選取非常精妙,不僅涵蓋瞭從先秦到近古的各個重要曆史時期的典型用法,更重要的是,它對那些一詞多義、意義隨時代演變的字詞,都做瞭清晰的梳理和標注。比如某個動詞,在先秦時期是“治理”的意思,到瞭魏晉時期就演變成瞭“處理、應付”,這種細微的語義漂移,在這本詞典裏被捕捉得非常到位。這極大地幫助我避免瞭因為時代錯位而導緻的理解偏差,讓我在閱讀古籍時,能夠更貼近作者本來的意圖。

评分這本書的權威性是毋庸置疑的,光看其齣版背景和編纂團隊的嚴謹程度,就足以讓人放心。但更讓我感到驚喜的是,它在保持學術嚴謹性的同時,並沒有將內容寫得高高在上,拒人於韆裏之外。它在對一些經典詞匯的解釋後麵,往往會附帶一些簡短的“辨析”或“小貼士”,這些“小花絮”非常貼閤現代讀者的認知習慣。它們並非冗餘的廢話,而是點到為止地解釋瞭某個用法在今天為什麼會産生歧義,或者在古人那裏為什麼是理所當然的。這種教學相長的設計,使得學習過程不再是單嚮的知識灌輸,而是一種互動的探索。對於那些希望從“工具書使用者”進階到“古漢語學習愛好者”的讀者來說,這些細節設計無疑提供瞭極大的助推力。

评分我一直認為,真正的經典工具書,應該是能夠穿越時間的考驗的。很多新近齣版的辭書,雖然緊跟時代步伐,用瞭很多新的理論框架去解釋古語,但總感覺少瞭那麼一絲曆史的沉澱感和厚重感。這本詞典則不然,它在對傳統訓詁學的精髓進行繼承和發揚的同時,也適當地融入瞭現代語言學的一些研究成果,使得它的解釋體係既有深厚的曆史根基,又具備瞭足夠的現代解釋力。這種“古為今用,洋為中用”的平衡把握得恰到好處。它不是一本僅僅告訴你“這個字過去是什麼意思”的書,而是一本引導你思考“為什麼古人會這樣使用這個字”的書。帶著這種思考去閱讀,你會發現,學習古漢語的樂趣,遠不止於識字斷句,而在於與韆年前的智慧進行思想的碰撞與對話。這本詞典,無疑為這種深度對話提供瞭最堅實、最可靠的橋梁。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有