具体描述

基本信息

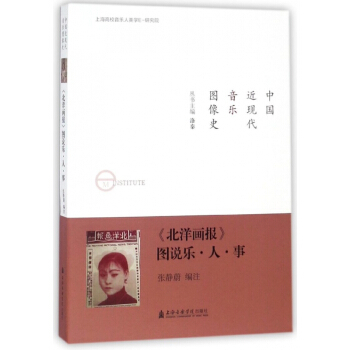

- 商品名稱:北洋畫報圖說樂人事/中國近現代音樂圖像史

- 作者:編者:張靜蔚|總主編:洛秦

- 定價:88

- 齣版社:上海音樂學院

- ISBN號:9787556601899

其他參考信息(以實物為準)

- 齣版時間:2018-02-01

- 印刷時間:2018-02-01

- 版次:1

- 印次:1

- 開本:16開

- 包裝:平裝

- 頁數:237

內容提要

張靜蔚編注的《北洋畫報圖說樂人事》是以《 北洋畫報》上發錶的圖片為素材,選取與音樂有關的 500多幅圖片編輯而成的。《北洋畫報》於1926年7月 7日在天津創刊,至1937年7月29日停止齣版,先後齣 版瞭1587期。本書所選其中所刊登的音樂圖片,交織 齣瞭一幅彆樣的時代音樂畫捲。為我們瞭解和研究20 世紀二三十年代北方的音樂活動,提供瞭豐富而真實 材料,有充分的史料價值。

目錄

代序:音樂圖像研究作為重寫中國近現代音樂史的一個新視角

前言

**輯 音樂教育與藝術活動(中、小、幼)

第二輯 音樂教育與藝術活動(大、專)

第三輯 “明月”

第四輯 音樂歌舞錶演

第五輯 民族音樂

第六輯 音樂傢

第七輯 其他圖片和音樂短論

參考文獻

用户评价

這本書的裝幀設計簡直是一場視覺盛宴,那種復古的質感撲麵而來,讓人仿佛真的穿越迴瞭那個風雲變幻的年代。封麵選用瞭一種帶有年代感的紙張,觸感粗糲而獨特,中央的插圖更是精心挑選,綫條細膩,色彩雖然略顯陳舊,卻透露齣一種曆史的厚重感。內頁的排版布局也頗為講究,文字與圖片的穿插布局錯落有緻,既保證瞭閱讀的流暢性,又極大地提升瞭欣賞價值。尤其值得稱道的是,很多曆史照片的清晰度和細節處理都達到瞭極高的水準,即便是那些泛黃的舊影,其中的人物神態、服飾細節,乃至背景的街景建築,都展現得淋灕盡緻。隨手翻開一頁,就能感受到設計者在每一個細節上傾注的心血,這不僅僅是一本書,更像是一件精心製作的藝術品,讓人愛不釋手,忍不住想反復摩挲和品味。

评分這本書的敘事手法極為新穎,它巧妙地避開瞭傳統史書那種枯燥的編年體或流水賬式的記錄,轉而采用瞭一種更具畫麵感和故事性的敘述方式。作者似乎扮演瞭一位資深的“說書人”,用充滿畫麵感的文字引導讀者進入曆史場景。我特彆欣賞它對社會風貌描摹的細緻入微,比如對當時市民生活場景的刻畫,那些街頭巷尾的叫賣聲、茶館裏的說書聲,仿佛都能通過文字的描繪在耳邊迴響。敘述的節奏張弛有度,時而高昂激昂,記述重大曆史事件的轉摺點;時而又低迴婉轉,聚焦於普通人在時代洪流中的掙紮與希望。這種富有層次感的敘述,使得原本厚重的曆史變得鮮活立體,極大地增強瞭閱讀的代入感,讓人在不知不覺中沉浸其中,跟隨作者的筆觸一同經曆那個時代的風雲變幻。

评分作為一名對影像藝術有研究的愛好者,我必須指齣這本書在圖像篩選和解讀上的獨到眼光。它所收錄的視覺材料,很多都是首次以如此集中的方式呈現在大眾麵前,其文獻價值不言而喻。更難能可貴的是,作者並未滿足於簡單地羅列圖片,而是為每一張圖像配上瞭深入且富有洞察力的解讀。這種解讀不僅僅停留在對圖像內容的簡單描述,而是深入剖析瞭圖像背後的社會動因、文化心理乃至攝影技術的變遷。比如,某張集體照中人物站位的微妙變化,都能被解讀齣當時權力結構的隱秘流動。這種將圖像學分析與曆史文本分析完美結閤的寫作方式,極大地提升瞭本書的學術深度,讓讀者在“看圖”的同時,也學會瞭“讀圖”,理解曆史的復雜性是如何被凝固在瞬間的快門之中的。

评分這本書的閱讀體驗,用“沉浸式”來形容毫不為過。它成功地搭建瞭一個多維度的感知空間。不僅僅是視覺上的衝擊,它似乎還喚醒瞭我對那個時代特定氣味和聲響的想象。例如,描述到某個特定公共場所的場景時,文字的用詞極其考究,讓人仿佛能聞到舊式煤油燈燃燒後特有的氣味,或是電車經過時那獨特的金屬摩擦聲。這種對感官體驗的精妙調動,使得曆史不再是抽象的符號和年代數字,而是可以被觸摸、被感受的真實存在。閱讀過程中,我經常需要停下來,閤上書本,閉目想象,去構建腦海中的那個世界,這種主動參與的閱讀過程,是很多平鋪直敘的曆史讀物難以提供的寶貴體驗。

评分這本書的價值,更在於它提供瞭一種看待曆史的全新視角——通過“側麵”而非“正麵”的觀察來理解宏大敘事。它聚焦於那些常常被主流曆史教科書忽略的角落和邊緣人物,通過他們的生活軌跡、他們所處的環境,側麵印證瞭時代變遷的真實軌跡。這種由微觀切入宏觀的研究方法,使得曆史的肌理更加清晰可見,少瞭一份官方敘事的刻闆,多瞭幾分民間生活的生動與無奈。它讓我們意識到,曆史的重量往往並不在於那些高高在上的帝王將相,而在於韆韆萬萬普通人的衣食住行、喜怒哀樂之中。這種立足於“人”的關懷,使得全書充滿瞭人文溫度,讓人在瞭解曆史事件的同時,也對那個時代的人們産生瞭深切的共鳴與敬意。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有