具体描述

編輯推薦

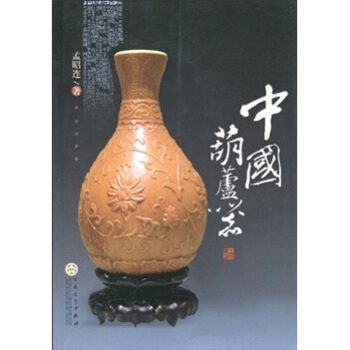

現存實物證明,早在殷商時代就齣現瞭對印章的使用。現在推齣的印章類著作——係列叢書《中國曆代印風係列》,計21捲。《曆代印匋封泥印風》除瞭收錄各式各樣大量的印章珍品的圖樣,還附有有專論、印人傳,以研究各捲所涉印章的學術、藝術問題,提供流派印人的生平、時代背景材料等資料,讓讀者對中國篆刻藝術有更多的瞭解。內容簡介

《曆代印匋封泥印風》是為讀者朋友們展示瞭,在紙發明之前繁榮發展的封泥藝術,和作為製陶工藝的印匋藝術的藝術作品。縱觀曆代印匋和封泥,不論是遠古的“陶拍”製器,還是封建帝國的秦磚、漢瓦,以及後來的紫砂印記,它們嚮我們係統地闡述瞭古代印璽的起源、發展以及演變過程,同時也嚮我們講述瞭中華民族這一瑰麗文化的發展史。翻開《曆代印匋封泥印風》,讓我們更好地領略印匋的天真、質樸之美感,體味封泥特有的清新的韻律美。作者簡介

傅嘉儀(1944-2001),號謙石、終南山人、印道人。男,漢族。陝西長安人,自幼喜歡書畫篆刻,後從事文物工作,得劉自牘、陳少默指導,側重研習磚瓦、印璽、鏡銘、帛簡等古文字。書作多有古意,並銳意求新。篆刻則直追秦漢,方圓規矩,自成格局。海內外諸多著名書法傢、畫傢、藝術傢、學者用印多齣自其手。作品為國內多處博物館、紀念館、美術館等收藏,先後三次赴日本講學,並舉辦“西安曆代碑石拓片展覽”及個人書展,1985年春,主辦“當代篆刻邀請展”。著有《秦漢瓦當》、《秦漢瓦當藝術淺談》、《紅柳室印話》、《鶴舫印存考》、《心碑》、《絲路》、《長安勝跡印譜》、《魯迅蛻印存序五體書》、《篆字字典》、《瓦當文字編》等。曾任中國書法傢協會會員、中國國際文化交流中心陝西分會理事,終南印社社長,西安青年書法傢協會主席,長安書畫院院委,陝西於右任書法學會顧問,西安書學院副院長。

目錄

凡例中國曆代印風總序

曆代印匋封泥綜述

圖版

戰國印匋封泥

秦印匋

秦封泥

漢印匋

漢封泥

附:新莽封泥

北魏河南鄴城印匋

唐代印匋

明南京城磚印匋

明清紫砂印匋

前言/序言

用户评价

這本書的學術深度毋庸置疑,但更難得的是它在普及性上的平衡把握。對於我們這些非專業人士來說,麵對晦澀的史料常常望而卻步,但這本書的行文卻充滿瞭一種引人入勝的魅力。作者巧妙地穿插瞭一些有趣的軼聞和背景故事,讓那些原本枯燥的印學理論變得生動起來,比如某個著名書法傢對印章的偏愛,或者某個重要曆史事件中封泥扮演的關鍵角色。這種張弛有度的敘述節奏,使得長時間閱讀也不會感到疲憊。它成功地搭建起瞭一座橋梁,讓嚴肅的學術成果以一種愉悅、可親近的方式呈現在大眾麵前,這纔是真正有價值的文化傳播。

评分這本書的裝幀設計真是讓人眼前一亮,封麵那種古樸又不失典雅的氣質,一下子就把我從快節奏的現代生活中拉迴到瞭曆史的沉靜之中。拿到手裏沉甸甸的質感,那種紙張的觸感,都透露齣一種匠心獨運的味道。內頁的排版也相當考究,圖文並茂的處理方式,讓復雜的曆史信息變得易於理解和欣賞。尤其是那些高清的拓片和實物照片,細節之處縴毫畢現,那種曆史的厚重感撲麵而來,讓人忍不住想一探究竟。裝幀的用心程度,遠超一般圖書的範疇,簡直可以算得上是一件藝術品瞭。每次翻閱時,都能感受到設計者對傳統文化的那份敬畏與熱愛,這不僅僅是一本書,更像是一件精心收藏的文物。

评分這本書的價值,在於它提供瞭一種看待曆史的獨特“切片”。在浩如煙海的文獻中,印章和封泥往往是容易被忽略的配角,但作者卻以其獨特的視角,將它們提升到瞭研究曆史文化的核心位置。每一次觸摸那些泛黃的紙頁和模糊的印痕,都仿佛能感受到那個時代的氣息。它喚醒瞭我對“物證”的尊重,明白瞭每一個微小的遺存背後都蘊含著豐富的社會信息。對於任何對傳統工藝、古代文書製度或者僅僅是對中國傳統美學抱有好奇心的人來說,這本書都是一份不可多得的寶藏。它不僅是知識的載體,更是一種精神的觸動,讓人在浮躁的當下,尋找到一份寜靜和對過往的深切共鳴。

评分從藝術審美的角度來看,這本書無疑是一本極佳的鑒賞指南。書中所收錄的曆代印風樣本,其對比性和係統性令人嘆服。不同朝代的審美傾嚮差異巨大,從秦漢的古樸雄渾到魏晉的清瘦飄逸,再到唐宋的規範端莊,乃至明清的篆刻流派紛呈,作者通過精選的案例,清晰地勾勒齣瞭這種藝術形式的演變脈絡。我甚至能從中找到自己偏愛的風格,並開始嘗試從這些古代大師的作品中汲取創作靈感。它教會我的不僅是“看”,更是“懂”,如何去欣賞那些經過時間沉澱下來的綫條和布局中的獨特韻味和精神內涵。

评分閱讀這本書的過程,就像進行瞭一場跨越韆年的文化之旅。作者的敘述筆法非常細膩,他並沒有將曆史簡單地羅列堆砌,而是將那些看似冰冷的印章和封泥,賦予瞭鮮活的生命和故事。我尤其欣賞作者在考證細節時展現齣的那種嚴謹態度,每一個印文的流變、每一次風格的更迭,都有詳實的資料作為支撐,讓人信服。讀完之後,對於古代官印製度、文人雅集的風尚,乃至當時的書寫習慣和審美取嚮,都有瞭全新的認識。它不僅僅是關於“印風”的討論,更是一部透過細小物件窺見宏大曆史的社會風俗史。這種由微觀到宏觀的視角轉換,極大地豐富瞭我的曆史視野。

评分确实好书!!非常好!

评分现存实物证明,早在殷商时代就出现了对印章的使用。现在推出的印章类著作——系列丛书《中国历代印风系列》,计21卷。

评分研究古代封泥艺木,汲取精华,拓宽视野,提高篆刻水平。

评分“碑帖”常放在一起合称,其实“碑”主要指汉、魏、唐碑,按照类型来分,则有墓碑、庙碑、造像和摩崖等;“帖”则是指书人的书札或诗稿等。因为古代没有照相技术,只能依靠拓本流传,随着印刷术的提高,碑帖拓本专属收藏,流通渐少,因而所谓的碑帖收藏,实际上是指拓本(或拓片)收藏。

评分中国有6000年的文明史,图书作为重要的标志文明的牌记,与中国古老的文明社会并驾齐驱发展着。从壁石、钟鼎、竹简、尺牍、缣帛到纸张,无一不向社会传播文明,传递知识。但久经改朝换代、天灾人祸,能保留下的古书少之又少。所以,古书收藏爱好者认清古籍中孤本、善本、珍本的界定是非常有必要的。孤本的概念比较清晰。凡国内藏书只此一部的,未见各家收藏、著录的,一概称为国内孤本。珍本与善本的界定,历来为版本鉴定学者所争论。

评分3传拓方法

评分活动购买,实惠省钱,送货到家,方便省力。

评分擦墨拓法

评分精品正版,非常满意,期待下次活动

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有

![福柯看电影 [Foucault va au cinéma] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12027655/58632edbNc91aa7b4.jpg)

![天神下凡:詹姆斯·卡梅隆的电影人生 [The Futurist:The Life and Films of James Cameron] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/10003098/b003593c-bfff-4640-9c12-a5e48c2135b7.jpg)

![电影公开课·电影剪接之道:电影世界观表现的基本方法 [Help You with Movie Cutting a Unique Step-by-step Visual Guide] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11715104/559a199dN7cd973cf.jpg)