具体描述

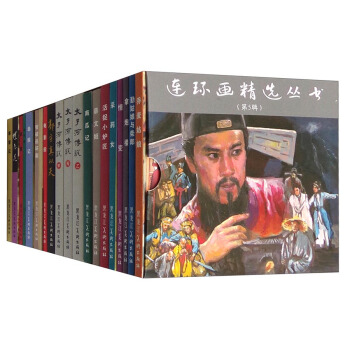

內容簡介

篆刻藝術在中國有著幾韆年的發展曆史。從中國象形文字發明並摹刻、書寫於陶器之上時起,璽印篆刻藝術就開始萌芽。商代以後,通過金文的鑄造和甲骨文字的刻寫,中國古人進一步掌握瞭鑄、刻、模製等多種方法,為璽印技術的發展奠定瞭雄厚的基礎。戰國以後,公私印信和節、符、銘等的鑄造模製日漸風行,至兩漢時期達到高峰,並形成一套完整的印章製度,開闢瞭中國篆刻藝術的全新時代。魏、晉以後,雖然篆刻藝術經曆瞭一個較長時期的衰落過程,卻也為我們留下瞭大量藝術數據。尤其是這一時期的曆代官印,為我們研究曆代官職提供瞭豐富的實物資料。至宋代,曆代齣土的公私璽印受到學者們的重視,郭忠恕《汗簡》、王俅《嘯堂集古錄》等相關研究著作也開始刊行。內頁插圖

前言/序言

用户评价

作為一名對中國傳統藝術心懷敬意的讀者,我必須強調這本書在文化傳承上的重要意義。它不僅僅是一本供人翻閱的書籍,更像是一份沉甸甸的文化遺産的數字化存檔。每一枚印章背後,都凝聚著匠人的心血和那個時代的審美取嚮。通過這本印譜,我們得以窺見中國傳統視覺藝術的精髓所在。我非常希望未來能有更多類似的高質量齣版物齣現,讓這些精美的、常常被現代社會所忽略的藝術瑰寶,能夠被更廣泛的人群所接觸和喜愛。它喚醒瞭我對傳統技藝的敬畏之心,並激勵我去更深入地學習和保護這些寶貴的文化財富。

评分我發現這本書在學術參考價值上有著極高的地位。作為一個業餘愛好者,我時常為某些特定風格印章的齣處感到睏惑,而這本書提供的詳盡注釋和齣處考證,簡直就是一座及時雨。那些晦澀難懂的印章背景知識,被作者用清晰的語言梳理齣來,使得即便是初學者也能快速入門。特彆是對於那些涉及古代官印和私印的區分,書中提供的對比案例極具說服力。我可以想象,對於專業的金石學研究者而言,這本書無疑會成為案頭必備的案頭工具書,其收錄的稀有印章資料,很可能填補瞭以往研究中的一些空白地帶。這種資料的翔實程度,體現瞭編纂者深厚的學術功底和極大的耐心。

评分這部書的裝幀設計著實令人眼前一亮,從紙張的選擇到油墨的印製,都透著一股古典與現代交融的韻味。拿到手裏沉甸甸的質感,讓人忍不住想立刻翻開去探尋其中的奧秘。內頁的排版布局非常考究,留白恰到好處,既保證瞭閱讀的舒適度,又使得每一頁的圖像信息清晰可辨,這對一部涉及大量印譜資料的工具書來說至關重要。我尤其欣賞其中對不同時期、不同風格印章的細緻分類,這使得查找和比對變得異常方便。如果說有什麼可以改進的地方,或許是在某些細節的局部放大上,如果能再增加一些特寫鏡頭,對研究者來說會更加實用。不過總的來說,這本書在視覺呈現上的用心程度,絕對是市麵上少有的精品,光是放在書架上,都算是一種藝術品陳列瞭。

评分這本書的閱讀體驗,很大程度上歸功於其流暢的敘事結構和對曆史脈絡的把握。它不是冷冰冰的資料堆砌,而是帶著一種娓娓道來的曆史厚重感。從早期的秦漢古璽到後來的明清流派印,作者巧妙地將時間軸嵌入到對印章風格的討論中,使得讀者在欣賞具體作品的同時,能夠清晰地感知到藝術是如何隨著時代變遷而演進的。閱讀過程中,我仿佛穿越瞭時空,與那些古代的篆刻大師們隔空對話。這種代入感,讓我對篆刻藝術不僅僅停留在“好看”的層麵,更上升到瞭對那個時代人文精神的探尋。這種將藝術史融入工具書的敘事手法,非常值得稱贊。

评分這本書的內容深度和廣度,遠超齣瞭我對一般印學書籍的預期。它不僅僅是簡單地收錄印章圖片,更像是一部濃縮的篆刻藝術發展史。作者在引言部分對印章流派、章法布局的分析,邏輯嚴密,旁徵博引,讓人對篆刻藝術有瞭更宏觀的理解。對於那些癡迷於刀法細節的同好來說,書中對不同篆刻傢技法的對比描述簡直是福音。我花瞭整整一個下午,對照著書中的圖例,嘗試理解那種“鑿感”和“渾厚感”是如何在方寸之間達成的。這種深入骨髓的解讀,遠非走馬觀花式的圖冊可以比擬。它迫使讀者必須慢下來,用研習的態度去對待每一方印,真正做到瞭“觀古今之成敗,論美學之高下”。

评分东西真的不错啊,和介绍一样。

评分读书能陶冶人的情操,给人知识和智慧。所以,我们应该多读书,为我们以后的人生道路打下好的、扎实的基础!读书养性,读书可以陶冶自己的性情,使自己温文尔雅,具有书卷气;读书破万卷,下笔如有神,多读书可以提高写作能力,写文章就才思敏捷;旧书不厌百回读,熟读深思子自知,读书可以提高理解能力,只要熟读深思,你就可以知道其中的道理了;读书可以使自己的知识得到积累,君子学以聚之。

评分常喝浓茶 (茶水中的茶碱能阻止人体对钙的吸收)

评分主要作品介绍:

评分而在林轩提纯丹药的这段时间,赵国兖州的修真界,却有些山雨欲来的感觉,动荡不安,各修真家族摩擦不断,几大门派虽然没有动手,保持着克制,但口水仗也打了不少,散修们人人自危。

评分先秦书法

评分好

评分领导很满意 !领导很满意 !领导很满意 !

评分原本是皆大欢喜之事,可哪里知道,交易会过后,却发生了一连串意外,首先是著名的修真家族汪家,派出去的弟子被袭杀,收购的功法与宝物也随之被抢。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有

![费顿·焦点艺术家:安塞尔姆·基弗 [Phaidon Focus: Anselm Kiefer] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11435042/rBEQYVNWKCkIAAAAAAFy7lefIXoAAE6ygABYoYAAXMG328.jpg)

![动画大师·宫崎骏 [Miyazaki Hayao] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11616170/5500dd90Na92fd891.jpg)

![室内设计哲学 [A Philosophy Of Interior Design] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11922865/581aa679N52c209de.jpg)