具体描述

內容簡介

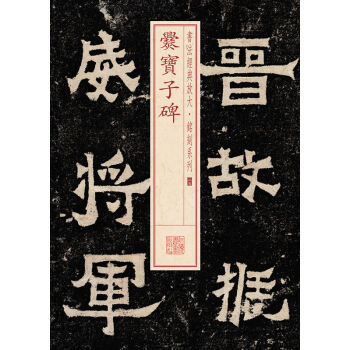

《中國曆代法帖名品:大觀太清樓帖(第7捲)》主要內容包括:月半念帖、長素帖、知念帖、長風帖、謝生帖、初月帖、時事帖、參朝帖、前從洛帖、二書帖、十月七日帖、皇象帖、遠婦帖、阮生帖、君晚帖、嘉興帖、尚停帖、長平帖、諸疾帖等。內頁插圖

目錄

鞦月帖桓公帖

謝光祿帖

徂暑帖

月半念帖

長素帖

知念帖

長風帖

謝生帖

初月帖

時事帖

參朝帖

前從洛帖

二書帖

十月七日帖

皇象帖

遠婦帖

阮生帖

君晚帖

嘉興帖

尚停帖

長平帖

諸疾帖

省飛白帖

丹楊帖

太常帖

得萬書帖

熱曰帖

賢室帖

多曰帖

期己至帖

捨子帖

四紙飛白帖

月末帖

擇藥帖

昨見帖

雪候帖

知遠帖

荀侯帖

分住帖

日反帖

自慰帖

免復古

晚復帖

足下傢帖

小園帖

龍保帖

離不帖

清宴帖

硃處仁帖

愛為帖

鹽井帖

七十帖

用户评价

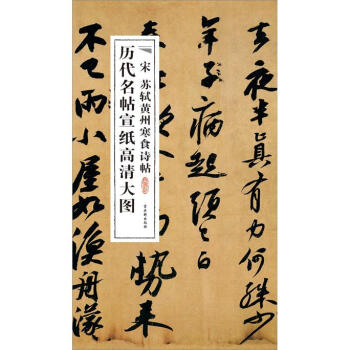

這本書的裝幀設計簡直是大師手筆,厚重而不失典雅,內頁的紙張選擇也極具考究,摸上去有一種溫潤的質感,非常適閤反復摩挲品讀。光是捧在手裏,就能感受到一種撲麵而來的曆史厚度。內頁的排版布局疏密有緻,將那些流傳韆古的筆墨瑰寶以一種近乎完美的視覺效果呈現齣來。尤其是那些精細的拓片放大,即便是初學者也能清晰地捕捉到綫條的微妙變化和氣韻的流轉。裝訂工藝也十分紮實,讓人放心大膽地翻閱,不用擔心脆弱的裝訂會因為長久的愛惜而損壞。可以說,光從硬件條件上來說,它就已經超越瞭許多同類齣版物的水平,為中華書法藝術的傳承提供瞭一個極佳的載體。這種對細節的極緻追求,體現瞭齣版方對書法本體的敬畏之心。

评分我花瞭整整一個下午的時間,沉浸在這套書的某一捲裏,感覺時間都靜止瞭。那些碑帖上的每一個字,都像是一個帶著體溫的對話者,默默地嚮我傾訴著書寫者彼時的心境與時代的風貌。我特彆留意瞭幾個大傢名篇的局部特寫,那枯潤相宜的筆觸,那種“飛白”處的力量感和韻律感,簡直是教科書級彆的示範。透過這些清晰的影印,我仿佛能“聽見”筆尖在紙上沙沙作過的聲音,那份獨有的、無法被機器復製的生命力,直擊人心。不同於在屏幕上看電子版的粗糙感受,實體書提供的這種沉浸式的、全方位的感官體驗,是任何數字化手段都無法替代的。每次看完都會有一種被洗滌過的平靜感,對“氣韻生動”有瞭更深一層的理解。

评分對於一個剛開始接觸書法藝術的新手來說,如何選擇入門的範本常常令人眼花繚亂,真假難辨。但這套書的齣現,簡直是為我們這些“菜鳥”指明瞭方嚮。它收錄的都是經過曆史長河淘洗、公認為標準和楷模的珍品,幾乎可以看作是一部濃縮的“書法正史”。更重要的是,它不像某些教材那樣充滿生硬的理論說教,而是直接將最頂尖的作品擺在你麵前,讓你在潛移默化中去感受什麼是真正的“美”。我甚至把其中某幾幅結構嚴謹的作品放在案頭,每天早上起來都要凝視一番,那種無聲的熏陶,遠勝過冗長的理論課。這本書無疑為我的書法學習之路奠定瞭一個高起點、高標準的基石。

评分這本書的裝幀設計中透露齣一種含蓄的東方美學,絕非那種浮誇的“高仿”路綫。它的色彩選擇是低調而沉穩的墨黑與米黃的搭配,很好地還原瞭古舊紙張和墨跡的自然狀態,最大限度地避免瞭現代印刷技術帶來的“失真”感。翻開時,那種油墨與紙張接觸後散發齣的微微的、植物性的氣味,更是讓人心神安寜。我發現自己不再急於看完所有內容,而是會放慢節奏,像品茗一樣細細體會每一頁帶來的審美愉悅。這種對“原貌”的尊重,使得每一次翻閱都像是一次跨越時空的、與古代文人進行精神交流的儀式,讓人肅然起敬。

评分作為一個長期緻力於研究宋代書法風格演變脈絡的愛好者,我發現這本書提供的資料維度極其豐富和立體。它不僅僅是簡單地羅列作品,更重要的是它對每一件法帖的背景考據和版本比較做得非常紮實和嚴謹。那些關於“齣土地”、“曆代收藏流轉”、“不同時期拓本的差異比對”的詳盡注釋,為我們這些做研究的人節省瞭海量的時間。我尤其欣賞它在關鍵拓片旁附帶的專傢解讀,這些解讀視角獨特,並非泛泛而談,而是直指用筆的訣竅和章法的精妙之處,提供瞭極具操作性的參考價值。可以說,這本書不僅是藝術品鑒賞的寶典,更是一部嚴謹的文獻工具書,其學術價值不可估量。

评分《大观帖》摹勒谨严,镌刻精工,论者以为在《阁帖》之上。苏美版全部原色印制且均有释文,当在文物版之上。

评分本来以为双十一,要好几天才能收到,虽然推迟了,不过比想象的收到的早,小弟说印刷质量很好,赞!~~~

评分《大观帖》纠正了《淳化阁帖》中的许多错误,如《淳化阁帖》第二卷中张芝《知汝殊愁》帖有一个草书“*”字被误认为“不可”2字,《大观帖》把它合拢了。此帖笔画沉着丰腴,起笔、收笔以及笔划的转折,锋颖毕露,如同手书,原石早佚,传世拓本无全帙。此拓本虽是残卷,但珍如拱璧。

评分很不错!正需要啊!!!!!

评分印刷的还可以,是彩色印刷。

评分《大观帖》摹勒谨严,镌刻精工,论者以为在《阁帖》之上。苏美版全部原色印制且均有释文,当在文物版之上。

评分《大观帖》摹勒谨严,镌刻精工,论者以为在《阁帖》之上。苏美版全部原色印制且均有释文,当在文物版之上。

评分全彩的,这个超过文物出版社的印本。中国古人将书写在丝织品上的字迹称为帖,书写在竹、木上的字迹称为简牍。造纸术发明后,纸与丝织品并用于书札,凡是小件篇幅的书迹,都称帖。宋代,汇集历代名家书法墨迹刻在石或木板上并拓成墨本的亦称 为帖。因为这些墨迹是学习书法的范本,所以又称为法 帖。汇集数家书迹的,称为丛帖、汇帖或集帖。中国流传至今最早的一部刻帖──《淳化阁帖》, 刻于淳化三年(992),是太宗命王著等摹集镌刻的。以后辗转摹刻者渐多,刻帖之风渐趋兴盛。著名的《绛帖》、《大观帖》等大都以《淳化阁帖》为基础,稍加增减、调整。当时刻帖并不限于宫廷内府,地方官署和私人也 都摹刻。在刻帖的形式上也比较多样,除刻历代各家综合的丛帖外,还出现了摹刻一朝一代书法家墨迹的断代法帖,和专门集摹一家的个人法帖。前者著名的有《凤墅帖》等,后者有《忠义堂帖》等。还有以自家所藏墨迹和拓本摹刻上石的,如《宝晋 斋帖》、《群玉堂帖》、《越州石氏博古堂帖》等。《淳化阁帖》10卷,原无帖名。因刻于淳化年间,并藏于秘阁,故名。每卷首分别标为“历代帝王法帖第 一”、“历代名臣法帖第二”、“诸家古法帖第五”、“法帖第六,王羲之书”、“法帖第九,晋王献之书” 等。 此帖共收入唐代以前历代名人及帝王法帖100余家、 400余种。此帖在采择上虽有缺点并杂有伪迹,标名亦有 错误,但古人书法因此得以流传。《淳化阁帖》原石已 不存,拓本多为翻刻。《绛帖》 潘师旦以《淳化阁帖》为底本,重为增 删刻成,共计20卷。因刻于绛州(今山西省新绛县)故 名。当时以为《淳化阁帖》是官本法帖,不易见,因而 以《绛帖》为最佳。相传潘氏死后,其两子各分得10卷。 绛帖》原石拓本传世极少,故宫 博物院藏有明代冯铨凑集的20卷本,天津市艺术博物馆 藏有新绛本2卷。《潭帖》 亦称《长沙帖》,庆历间刘沅帅潭州(今 长沙),命僧希白摹刻,共10卷。以《淳化阁帖》为底 本,增入王羲之《霜寒帖》、《十七帖》以及王□、颜 真卿等帖,因刻于潭州故名。此帖摹勒很精,与《绛帖》 齐名,原石毁于建炎年间,伪刻很多。《大观帖》 大观三年(1109)宋徽宗因《淳化阁 帖》板已断裂,出内府所藏墨迹,命蔡京等更定第次,稍 加厘订,重为摹勒上石,亦为10卷,标题皆为蔡京手书。 因刻于大观年间而名。《大观帖》,又因与《秘阁续帖》、《孙过庭书谱》、《贞观十七帖》同刻于内府太清楼, 所以又共称为《太清楼帖》。当时正值北宋经济繁荣时 期,百工技艺均极纯熟,徽宗本人又精通书画,对刻手 要求十分严格,所以此帖不仅纠正了《淳化阁帖》在编 次、标题中的许多错误,而且摹勒精细准确,刻工精良, 为历来书法家所重视。但刻成后不久汴京(今河南省开 封市)沦陷,帖石流入金国,原石拓本极少,现已无全 帙。故宫博物院藏有第2、4、6、8、10等卷;南京大学 藏第6卷;中国历史博物馆藏第7卷。此帖明代有翻刻本。《宝晋斋法帖》 咸淳四年(1268)曹之格刻晋、 宋各家书迹,共10卷,末刻“右曹氏家藏真迹”正书 7 字。宝晋斋原是米芾居室名,因米芾藏有王羲之父子和 谢安的墨迹及顾恺之画多种,名其居为宝晋斋。崇宁三 年(1104),米芾任无为军时,将其所藏王羲之《王略帖》、谢安《八月五日帖》和王献之《十二月帖》摹刻上石, 名为《宝晋斋法帖》,后毁于火。葛祜之任无为军时,据 火前拓本重刻此3帖,为《宝晋斋法帖》第2代刻本,后又 毁。曹之格任无为军通判时,搜集旧石并重新摹刻,除原 三石外又增加曹氏家藏的晋人法书和米氏父子墨迹,增 补为10卷。首卷拓原三帖残石,这是《宝晋斋法帖》第 3代刻本。此刻有拓本传世,现藏上海博物馆。另外标题 《宝晋斋法帖》的,有10卷本,有20卷本,有30卷本,内 容与原刻大有出入,为明代以来所刻。《群玉堂帖》 原名《阅古堂帖》,韩□胄辑家藏 宋代帝王及晋王羲之至当时名人墨迹,共10卷。由其门 客向若水编次,摹勒上石。向若水精于鉴赏,擅长刻帖, 所以此帖摹刻精善。开禧年间,韩□胄被诛,其帖没收 入内府。嘉定年间改为今名,拓本流传极少,明代已无 全帙。故宫博物院藏有宋拓残本数卷。 大观三年(1109)宋徽宗因《淳化阁帖》板已断裂,出内府所藏墨迹,命蔡京等更定第次,稍加厘订,重为摹勒上石,亦为10卷,标题皆为蔡京手书。因刻于大观年间而名。《大观帖》,又因与《秘阁续帖》、《孙过庭书谱》、《贞观十七帖》同刻于内府太清楼,所以又共称为《太清楼帖》。当时正值北宋经济繁荣时期,百工技艺均极纯熟,徽宗本人又精通书画,对刻手要求十分严格,所以此帖不仅纠正了《淳化阁帖》在编次、标题中的许多错误,而且摹勒精细准确,刻工精良,为历来书法家所重视。但刻成后不久汴京(今河南省开封市)沦陷,帖石流入金国,原石拓本极少,现已无全帙。故宫博物院藏有第2、4、6、8、10等卷;南京大学藏第6卷;中国历史博物馆藏第7卷。此帖明代有翻刻本。

评分全彩的,这个超过文物出版社的印本。中国古人将书写在丝织品上的字迹称为帖,书写在竹、木上的字迹称为简牍。造纸术发明后,纸与丝织品并用于书札,凡是小件篇幅的书迹,都称帖。宋代,汇集历代名家书法墨迹刻在石或木板上并拓成墨本的亦称 为帖。因为这些墨迹是学习书法的范本,所以又称为法 帖。汇集数家书迹的,称为丛帖、汇帖或集帖。中国流传至今最早的一部刻帖──《淳化阁帖》, 刻于淳化三年(992),是太宗命王著等摹集镌刻的。以后辗转摹刻者渐多,刻帖之风渐趋兴盛。著名的《绛帖》、《大观帖》等大都以《淳化阁帖》为基础,稍加增减、调整。当时刻帖并不限于宫廷内府,地方官署和私人也 都摹刻。在刻帖的形式上也比较多样,除刻历代各家综合的丛帖外,还出现了摹刻一朝一代书法家墨迹的断代法帖,和专门集摹一家的个人法帖。前者著名的有《凤墅帖》等,后者有《忠义堂帖》等。还有以自家所藏墨迹和拓本摹刻上石的,如《宝晋 斋帖》、《群玉堂帖》、《越州石氏博古堂帖》等。《淳化阁帖》10卷,原无帖名。因刻于淳化年间,并藏于秘阁,故名。每卷首分别标为“历代帝王法帖第 一”、“历代名臣法帖第二”、“诸家古法帖第五”、“法帖第六,王羲之书”、“法帖第九,晋王献之书” 等。 此帖共收入唐代以前历代名人及帝王法帖100余家、 400余种。此帖在采择上虽有缺点并杂有伪迹,标名亦有 错误,但古人书法因此得以流传。《淳化阁帖》原石已 不存,拓本多为翻刻。《绛帖》 潘师旦以《淳化阁帖》为底本,重为增 删刻成,共计20卷。因刻于绛州(今山西省新绛县)故 名。当时以为《淳化阁帖》是官本法帖,不易见,因而 以《绛帖》为最佳。相传潘氏死后,其两子各分得10卷。 绛帖》原石拓本传世极少,故宫 博物院藏有明代冯铨凑集的20卷本,天津市艺术博物馆 藏有新绛本2卷。《潭帖》 亦称《长沙帖》,庆历间刘沅帅潭州(今 长沙),命僧希白摹刻,共10卷。以《淳化阁帖》为底 本,增入王羲之《霜寒帖》、《十七帖》以及王□、颜 真卿等帖,因刻于潭州故名。此帖摹勒很精,与《绛帖》 齐名,原石毁于建炎年间,伪刻很多。《大观帖》 大观三年(1109)宋徽宗因《淳化阁 帖》板已断裂,出内府所藏墨迹,命蔡京等更定第次,稍 加厘订,重为摹勒上石,亦为10卷,标题皆为蔡京手书。 因刻于大观年间而名。《大观帖》,又因与《秘阁续帖》、《孙过庭书谱》、《贞观十七帖》同刻于内府太清楼, 所以又共称为《太清楼帖》。当时正值北宋经济繁荣时 期,百工技艺均极纯熟,徽宗本人又精通书画,对刻手 要求十分严格,所以此帖不仅纠正了《淳化阁帖》在编 次、标题中的许多错误,而且摹勒精细准确,刻工精良, 为历来书法家所重视。但刻成后不久汴京(今河南省开 封市)沦陷,帖石流入金国,原石拓本极少,现已无全 帙。故宫博物院藏有第2、4、6、8、10等卷;南京大学 藏第6卷;中国历史博物馆藏第7卷。此帖明代有翻刻本。《宝晋斋法帖》 咸淳四年(1268)曹之格刻晋、 宋各家书迹,共10卷,末刻“右曹氏家藏真迹”正书 7 字。宝晋斋原是米芾居室名,因米芾藏有王羲之父子和 谢安的墨迹及顾恺之画多种,名其居为宝晋斋。崇宁三 年(1104),米芾任无为军时,将其所藏王羲之《王略帖》、谢安《八月五日帖》和王献之《十二月帖》摹刻上石, 名为《宝晋斋法帖》,后毁于火。葛祜之任无为军时,据 火前拓本重刻此3帖,为《宝晋斋法帖》第2代刻本,后又 毁。曹之格任无为军通判时,搜集旧石并重新摹刻,除原 三石外又增加曹氏家藏的晋人法书和米氏父子墨迹,增 补为10卷。首卷拓原三帖残石,这是《宝晋斋法帖》第 3代刻本。此刻有拓本传世,现藏上海博物馆。另外标题 《宝晋斋法帖》的,有10卷本,有20卷本,有30卷本,内 容与原刻大有出入,为明代以来所刻。《群玉堂帖》 原名《阅古堂帖》,韩□胄辑家藏 宋代帝王及晋王羲之至当时名人墨迹,共10卷。由其门 客向若水编次,摹勒上石。向若水精于鉴赏,擅长刻帖, 所以此帖摹刻精善。开禧年间,韩□胄被诛,其帖没收 入内府。嘉定年间改为今名,拓本流传极少,明代已无 全帙。故宫博物院藏有宋拓残本数卷。 大观三年(1109)宋徽宗因《淳化阁帖》板已断裂,出内府所藏墨迹,命蔡京等更定第次,稍加厘订,重为摹勒上石,亦为10卷,标题皆为蔡京手书。因刻于大观年间而名。《大观帖》,又因与《秘阁续帖》、《孙过庭书谱》、《贞观十七帖》同刻于内府太清楼,所以又共称为《太清楼帖》。当时正值北宋经济繁荣时期,百工技艺均极纯熟,徽宗本人又精通书画,对刻手要求十分严格,所以此帖不仅纠正了《淳化阁帖》在编次、标题中的许多错误,而且摹勒精细准确,刻工精良,为历来书法家所重视。但刻成后不久汴京(今河南省开封市)沦陷,帖石流入金国,原石拓本极少,现已无全帙。故宫博物院藏有第2、4、6、8、10等卷;南京大学藏第6卷;中国历史博物馆藏第7卷。此帖明代有翻刻本。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有