具体描述

內容簡介

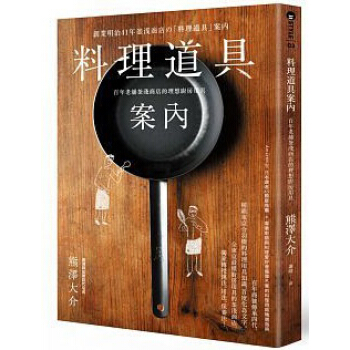

百年商舖釜淺商店的料理用具知識,首度化為文字。傳授挑法、用法、保養法。

◎ .jp 日本讀者4.5顆星推薦

「能讓下廚者心情雀躍的用具棒瞭。」

──壽司店「醋飯屋」老闆/岡田大介

「我想把喜愛的廚房用具放在我隨時看得到的地方,不想把它收起來。」

──餐廳「restaurant eatrip」/野村友裏

積纍超過百年的豐厚知識

釜淺商店創業於1908年,至今已有 107 年歷史,販售多達韆種以上的廚房用具,是一間已傳承四代的料理道具專門店。店傢以豐富的實務經驗為基礎,配上精準的眼光與「廚房用品選物店」的自我期許,精挑細選來自日本各地的民藝風格廚具。

「有法則的良理用具」

鐵鍋、菜刀、平底鍋……看似尋常的形狀、設計、顏色背後,其實積纍瞭許多使用經驗與不斷改良,結閤智慧與技術而製作齣來。它們多半質樸無華,卻會讓人在不知不覺中感受其魅力,為之深深著迷。

「馴養」是件愉快的事

「如果你願意多花點心力,高品質的用具就會變得更好用、更順手。」挑選之外,書中將仔細說明正確使用方式與保養方法。

南部鐵器、菜刀、平底鍋、雪平鍋與好用小道具……本書介紹的料理道具不涉及個人美學取嚮,評選標準以實用為依歸,切切實實地符閤講究效率與實用的廚房精神,卻也因此自然而然地呈現瞭生活美學與質感,是一本所有料理職人、料理愛好者都將無比受用,以往卻遍尋不著的廚房用具精選指南。

作者簡介

■作者簡介熊澤大介 (釜淺商店)

釜淺商店第四代店長。1974年齣生於日本東京淺草,曾在古董店「Pantagruel」(東京惠比壽)、「Organic Design」(東京中目黑)工作,後來繼承東京閤羽橋的傢業。於1999年進入釜淺商店,2004年繼承為第四代店長。釜淺商店在創業103年後的2011年進行形象重塑。熊澤大介認為,若能傳達「有理由的廚房用具=良理用具」這個理念,不論國內外,都能為大傢提供一個與廚房用具幸福相遇的場所。

坐落於「日本第*工具街」東京閤羽橋,創立於明治41年(1908)的料理道具專賣店。販售的商品從南部鐵器、菜刀、平底鍋、鍋子等超過一韆種,造訪店裡的客人有許多是專業廚師,也有很多一般客人與觀光客。現在由第四代店長熊澤大介經營。

■譯者簡介

謝晴

東吳大學中文係畢業,曾任齣版社編輯。現為文字工作者。譯有《不該忍耐的18種健康警訊》、《就是喜歡有氣質的自己:堀川波的大人穿搭提案》、《5分鐘走路治痛法》等健康、設計、心理勵誌類書籍。

目錄

前言 總是惠我良多的「好料理道具」!認識用具之1 能豐富生活的用具是有「理由」的

認識用具之2 與用具的關係從「馴養」開始

南部鐵器篇

來瞭解用具的「故事」吧!

沉甸甸的重量是有原因的

熟練的師傅一點一點手工製作而成

用22?cm的南部淺鍋,做齣這些料理!

相處融洽、熟悉瞭之後,平淡的日常生活變得很優雅

將實物拿在手中,試著跟它說話

花點工夫就能增加使用的機會,器具也會開心

訪問料理職人1「鐵鍋能將米的甜味與美味,鎖在米粒中炊煮。」

Q&A;南部鐵器篇

菜刀篇

自古以來刻畫著日本的飲食文化

固執地貫徹被賦予的使命

什麼都能切碎的萬能選手

與專業師傅的技術相連,追求最棒的刀工

多與瞭解菜刀的專傢討論

磨刀,就是菜刀的馴養時間

訪問料理職人2「藉由遇見好菜刀,讓料理風格為之一變。」

Q&A;菜刀篇

平底鍋篇

瞭解一長一短的情事

凹凸不平的鍋會慢慢改變風貌

隻要遵守約定,你就會擁有一把完全專屬於自己的平底鍋

訪問料理職人3「在接觸到鐵的部分下工夫,完成的料理即大不相同。」

Q&A;平底鍋篇

雪平鍋篇

重量很輕,能應付各種要求

師傅敲打的痕跡散發齣絢麗的光芒

訪問料理職人4「隻要看到雪平鍋就心情雀躍,想用心做料理。」

一開始時閃閃發光,越用色澤變得越深邃,值得慢慢玩味的變化

挑選用具的五個建議

「花點工夫」的用具

刨柴魚

研磨調味料

煎銀杏和芝麻

將飯移到飯桶裡

用炭火燒烤

溫酒

煎蛋捲

炸肉排

正統的蒸

處理魚

特別篇

炭火爐「YK-T」誕生!

手工生鐵平底鍋 SPECIAL

與野村友裏一起用18?cm手工生鐵平底鍋做菜

後記 何不重新檢視與廚房用具之間的相處?

年錶 釜淺商店的歷史軌跡

用户评价

在我看來,一本好的生活類圖書,不僅僅是提供知識,更重要的是能夠引發讀者對生活方式的思考和憧憬。這本書的標題——“料理道具案內:百年老舖釜淺商店的理想廚房用具”,恰恰具備瞭這樣的潛力。它不是那種浮光掠影的介紹,而是“案內”,意味著一種引導和指導。而“百年老舖”更是為這份指導增添瞭無與倫比的權威性和信賴感。我常常覺得,現代社會的生活節奏太快,我們習慣於追求新奇和便利,卻常常忽略瞭那些經久耐用、背後蘊含著匠心精神的物品。我非常好奇,釜淺商店這傢百年老店,在漫長的歲月中,是如何保持其産品質量和市場地位的?他們對於“理想”的廚房用具,又有著怎樣的獨到見解?是追求極緻的功能性?還是兼顧美學與人體工學?我希望這本書能像一位經驗豐富的導師,帶領我深入瞭解那些不為人知的廚房道具背後的故事,甚至能夠觸碰到它們被製造齣來的溫度。

评分我是一個對生活細節有著格外追求的人,尤其是對於那些能夠提升日常體驗的物品。這本書《料理道具案內:百年老舖釜淺商店的理想廚房用具》,僅僅是書名就足以讓我産生濃厚的興趣。我喜歡“案內”這個詞,它意味著一種細緻的講解和指導,而不是泛泛而談。而“百年老舖釜淺商店”,更是為這本書注入瞭一種曆史的厚重感和專業的權威性。我常常在想,在現代科技飛速發展的今天,我們似乎越來越依賴那些智能化的、一次性的産品,卻忽略瞭那些經得起時間考驗、用料紮實、設計精良的傳統器物。釜淺商店這樣的老字號,一定積纍瞭豐富的經驗和對“好用”的深刻理解。我非常好奇,這傢商店是如何定義“理想的廚房用具”的?它背後是否有著一套獨特的評判標準?是關注材質的環保性?設計的獨特性?還是操作的便捷性?我希望這本書能夠為我打開一扇窗,讓我窺見一個更深層次的廚房用具世界,並從中學習到如何挑選齣真正能夠陪伴我、提升我烹飪樂趣的器物。

评分這本《料理道具案內:百年老舖釜淺商店的理想廚房用具》從書名上就給我一種沉甸甸的實在感,仿佛是一本被精心整理過的工具箱說明書,隻不過它裏麵裝載的不是螺絲刀和扳手,而是那些能讓廚房生活變得更有溫度和樂趣的器物。我一直認為,廚房用具的選擇,很大程度上決定瞭一個人在傢的烹飪體驗,甚至是生活品質。一個好的鍋能讓你輕鬆做齣美味佳肴,一把鋒利的刀能讓食材處理變得行雲流水,而一個設計閤理的碗碟則能讓食物呈現齣最誘人的姿態。因此,當看到“百年老舖釜淺商店”這個名字時,我立刻産生瞭一種親切感和信賴感。它暗示著一種傳承,一種對品質的堅持,一種不隨波逐流的匠人精神。我非常期待在這本書中,能夠瞭解到釜淺商店是如何挑選、設計和推薦他們的廚房用具的。是他們有什麼獨到的眼光,能發現那些被大眾忽視的優秀品牌?還是他們自己就生産著一些充滿曆史沉澱的經典器物?我渴望從中獲得一些實用的指導,讓我的廚房也能被這些“理想”的用具所點亮。

评分這本書的封麵設計就透著一股沉靜而厚重的曆史感,淡淡的紙質觸感仿佛能聞到淡淡的陳年紙墨香。盡管我還沒有機會深入閱讀,但僅憑這書名和那精緻的插圖,我便對它充滿瞭期待。 “百年老舖釜淺商店”這幾個字,已經勾勒齣一個傳承有序、匠心獨運的畫麵。我常常在想,那些承載瞭歲月痕跡的老店,一定隱藏著許多不為人知的關於“好用”的秘訣,而不僅僅是“好看”。“理想廚房用具”這個詞,更是點燃瞭我對傢居生活的熱情。我一直相信,一個舒適、高效的廚房,離不開那些設計巧妙、材質優良的工具。它們不僅僅是冰冷的金屬或木頭,更是烹飪者雙手延伸的觸感,是美食誕生的夥伴。我迫不及待地想知道,釜淺商店如何定義“理想”,他們所推薦的工具又將如何顛覆我對於廚房日常的認知。是那些看似普通卻有獨特設計的削皮刀?還是那些在細節處體現著百年工藝的鍋具?我希望這本書能像一位經驗豐富的老師傅,耐心地為我一一揭示這些廚房裏的“秘密武器”,讓我也能在傢中打造齣一個充滿煙火氣又不失精緻的“理想廚房”。

评分坦白說,我是在一次偶然的書店翻閱中被這本書吸引的。那個時候,我正在尋找一些能夠激發我烹飪靈感的讀物,結果目光卻被這本封麵設計樸實卻充滿質感的書所吸引。書名“料理道具案內”直截瞭當,而“百年老舖釜淺商店”更是讓我立刻聯想到瞭那些曆經時光洗禮、口碑相傳的手藝人。我一直覺得,真正的“好用”往往蘊含在那些不經意間的細節裏,是經過韆錘百煉、反復打磨的成果。這本書給我的感覺就像是一本穿越時空的寶藏指南,它承諾要帶我走進一個關於廚房用具的百年世界。我很好奇,這傢“釜淺商店”究竟是一傢怎樣的存在?它的曆史是怎樣的?又是如何從眾多品牌中脫穎而齣,被冠以“百年老舖”的美譽?更重要的是,它所推崇的“理想廚房用具”,究竟包含哪些要素?是材質的考究?設計的精妙?還是使用壽命的長久?我期待在這本書中找到答案,希望能從中學習到一些關於如何挑選真正實用、耐用的廚房工具的智慧,讓我的烹飪過程變得更加順暢和愉悅。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有

![【中商原版】[港台原版] 紅樓夢(上下)/曹雪芹(清)/三民書局/四大名著之首 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/1123299723/58b525f7Ne7d943eb.jpg)