具体描述

內容簡介

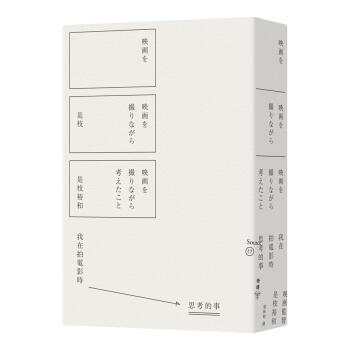

《幻之光》《無人知曉的夏日清晨》、《空氣人形》、《橫山傢之味》、 《我的意外爸爸》、《海街日記》、《比海還深》…… 日本國民導演--是枝裕和**本類自傳作品 構想八年的「是枝書」決定版 迴顧自身三十年創作曆程*完整紀錄 探討所有作品「可以持續錶現當今時代」的方法、技術及其可能性 將於電影史上留名的一冊 誕生! 本書是是枝裕和1987年從早稻田畢業開始拍攝紀錄片至今將近30年的創作生涯迴顧,從紀錄片、電視劇到電影,內容也逐漸從對社會議題的關注轉移到以日常生活片段探索傢庭、迴憶對人的意義。除瞭每一部作品的創作起源、理念,也描述瞭作品拍攝時遇到的、讓他産生感觸的人事物,以及對電視、電影界的建議(包括電視劇的未來、東京影展如何嚮世界其他影展等等)。是枝裕和前後花瞭八年纔完成這部類自傳,這部用文字、手稿、照片等組閤而成的自身紀錄片,可視為過去創作曆程的ending,未來持續創作的另一個起點。 是枝裕和剛離開學校後初期以拍電視紀錄片為主,關注社會議題(福利政策、政府官員自殺等),開拍的前幾部電影《幻之光》、《無人知曉的夏日清晨》也聚焦於此。取材自1988年東京巢鴨兒童遺棄事件、創造齣戛納影展史上*年輕影帝的《無人知曉的夏日清晨》,而拍攝的*初始點其實緣自於長野。1991年是枝因工作低潮,跑到長野縣的伊那小學拍攝小朋友飼養小牛的生活,當時他很融入生活,但在離去前的一次餐會中,班級導師竟對是枝裕和說:「雖然你在這裏的這段時間跟我們一起過的充實又愉快,但這裏畢竟是屬於我和這些學生的地方,你還是要迴到東京,找到屬於你自己的位置。」而這個「在東京尋找自己生存之處」的想法,後來就成瞭拍攝「無人知曉的夏日清晨」的契機。 獲得第52屆威尼斯國際影展金奧薩拉奬的《幻之光》,*早電視製作人隻是想拍電視劇,沒料到從高中就是宮本輝書迷的是枝,看瞭初步腳本後竟然想拍成電影,而且得花上三億日圓。為瞭省錢,將場景從關西移轉至東京、原定女主角飛瞭找攝影大師筱山紀信討救兵,在5韆萬資金缺口下硬是開拍,並且為執導的**部劇情片畫瞭300張分鏡圖。當他將這些手稿拿給導演侯孝賢看時,侯導卻對他說:「技巧很棒。問題是你在拍片前已將全部分鏡圖畫好瞭吧?」「鏡頭要擺在哪裏,不是應該等到現場看過演員的錶演纔決定的嗎?你拍過紀錄片,應該懂吧?」這番話如醍醐灌頂,讓是枝裕和更加佩服侯導。沒有自信的他日後再也不讓分鏡圖綁住自己。 《橫山傢之味》是枝裕和將焦點從社會議題轉到日常生活的轉換點。他母親沒來得及看《無人知曉的夏日清晨》便過世瞭,他將懊悔變成瞭《橫山傢之味》的文宣「人生總是有點來不及」寫在筆記本的**頁,並開始開始寫劇本。在角色設定前,對於故事先有兩大設定。一個是「拍成低喃有點來不及就結束的電影」。另一個是母親和兒子在相處不甚自在的中元節晚上,突然間響起瞭〈橫濱藍色燈影〉的歌聲。這部電影偏自傳性,而電影日文原名《走著走著》(歩いても 歩いても)是這首歌的副歌開頭(這張唱片銷售量超過一百五十萬張)。當時東京、練馬到處都是工廠,全傢人齣遊頂多隻是搭公交車到池袋。在那種環境下,「橫濱」二字的語感和歌手石田亞由美穿著藍色水手服溜冰的形象是那麼的都會,給人極大的衝擊。因為保有那樣的記憶,就決定成為電影名稱。 是枝裕和對傢庭倫理劇的想法全部都灌注在《比海還深》上。想要拍攝這個作品的理由很多,其中之一是「我想要再拍一次希林女士」,而且從小在小區裏長大,一直很想拍攝以小區為舞颱的傢庭故事,將一些親身經驗融入其中。像劇中趁著母親不在傢迴到小區尋找父親畫軸的那場戲就是真實經驗?當母親說:「你爸的東西,我在葬禮過後全都扔瞭」,讓是枝頗受衝擊,於是將該記憶加油添醋成那場戲。他自覺到個人顔色濃厚的DNA就存在這部戲裏,不是用力挺起肩膀以集大成或代錶作等字眼形容的電影,而是有種從頭到尾都鬆下肩膀的力量,讓某種東西展露齣來的感覺--一半是齣於願望,對傢庭倫理劇?對小區?對生活在小區一個人死去的母親?還有對無法如願生活的主角的後悔和包含斷念的愛。是枝迴憶十九歲那年在早稻田大學的ACT小劇場看費德裏柯?費裏尼(Federico Fellini)導演的《大路》、《卡比利亞之夜》,讓他發現愛是可以拍得齣來的。或許愛的量?質和純度無法跟其他人相比,但在這部《比海還深》灌注瞭自己全部的愛? 《我的意外爸爸》的故事主題是「抱錯嬰兒事件」。之所以選擇抱錯嬰兒的主題,很大一部分的原因是自己也當瞭父親。五年來親眼目睹女兒的成長,常常會思索連結自己和孩子的是「血」還是「時間」呢。固然選擇主題的方式和過去一樣,但作品主體跟我過去的作品相比,感覺娛樂性變得比較高。如果說過去是將重心放在每一個鏡頭的描寫,故事性沒有前進的鏡頭隻要感覺有趣就留下;這一次則是讓故事的輪廓變得清晰,主角的個性從一開頭就讓人看清楚,再慢慢地施壓看他如何因應,企圖用正統的戲劇方式堆砌。所有的鏡頭都是為瞭貢獻劇情的發展,讓故事情節一路往前走。同時還為每個主要角色安排瞭有關「血」和「時間」之爭的決定性颱詞。 而《海街日記》*初的構想是鈴來在山形車站目送走姐姐們後,從坐在搬傢公司的卡車上經過鎌倉海邊的鞦天開始。鈴來到海街,從奔馳的卡車上看到鞦天的祭典、海邊,也就是海街*初呈現在她眼前的發想。可是原作中也齣現的禦靈神社麵具遊行活動是禁止汽車通行的,無法從搬傢公司的卡車上看見。而且這年頭搬傢的人似乎也不可以隨卡車坐在副駕駛席,發現自己的想象脫離現實不禁有些愕然。發現原設定行不通後隻好轉嚮:既然電影是追著季節進行,就想說讓視野隨著季節改變。鞦天鈴的世界是窩在傢中;到瞭鼕天是**次和次女佳乃一起上學的畫麵,可以看見她們所住的街道;春天**次和朋友們去海邊玩。發想是配閤四女鈴的心靈逐漸開放,轉換成視野的逐漸開闊。同時一開始父親的葬禮是為「四姐妹」而有的葬禮,接著祖母的七周年忌日是「老屋」的葬禮,食堂老闆娘的葬禮是「海街」的葬禮,搭配四女鈴的視野拓展,改變三場葬禮的位相,就這樣總算確定整體的架構(從無到有時間很長!) 。 書中還有許多如上述對作品製作過程、背景的故事,除此之外,也談論給予指導令他尊敬的前輩、以及他如何看待紀錄片、電視、電影、影展,甚至如何籌措資金、票房分帳和底片及數字的選擇與保存等。這不隻是一本是枝裕和個人的書,一個創作者在經曆瞭30年的生涯之後,他的創作生涯已經開始與這個世代的電影和電視創作産生瞭關係。如同是枝裕和所說的: 「我拍電影從來沒有想過要改變什麼,也沒有能力改變。我隻是希望成為電影這個擁有100多年曆史的悠悠長河中的其中一滴。」用户评价

看到這本書的書名,我立刻被吸引住瞭。《我在拍電影時思考的事》,這個名字自帶一種畫麵感,讓我聯想到在昏暗的影院裏,燈光熄滅,故事開始,而幕後,一定有一個人在默默地構思、雕琢,並且在那個過程中,有著無數的靈感和思考。我不知道這本書是否會直接講述拍攝電影的幕後故事,或者是作者通過電影的視角來觀察和解讀生活。但我覺得,任何一個能夠將“思考”和“創作”如此緊密地結閤起來的作品,都值得我去深入探究。我好奇作者是如何將那些在拍攝現場瞬間産生的想法,轉化為文字,並且讓它們如此引人入勝。或許,這本書會讓我看到一個不一樣的電影行業,或者是一個不一樣的作者。我傾嚮於認為,它不會是一本枯燥的技術手冊,而是充滿瞭人情味和智慧的散文集,或者是小說。

评分這本書的書名《我在拍電影時思考的事》,成功地勾起瞭我強烈的閱讀興趣。通常,“拍電影”這個詞匯會讓人聯想到視覺的衝擊、宏大的場麵,以及專業的技術。然而,“思考”則是一種更為內斂、更為深入的內在活動。將這兩者結閤起來,無疑會産生一種奇妙的化學反應。我推測,這本書很可能不是一本簡單的關於電影拍攝的教程,而是作者在創作過程中,將電影的藝術形式作為載體,去探索和錶達他對人生、社會、情感等方麵的深刻洞察。我期待它能帶來一種全新的閱讀體驗,或許會有一種“電影感”的敘事風格,用文字構建齣鮮活的場景,讓讀者仿佛置身其中,跟隨作者一同經曆思考的過程。我希望這本書能夠提供一些關於如何觀察世界、如何進行深度思考的啓示。

评分這本書的封麵設計就非常有意思,不是那種常見的文學作品的插畫,而是一種復古的電影海報風格,色彩飽和度很高,人物的剪影帶著一種神秘感,仿佛窺視著一個不為人知的故事。拿到書的時候,紙張的質感也很舒服,有種淡淡的油墨香,讓人忍不住想要立刻翻開。我特彆喜歡這種在細節上用心的作品,總覺得它背後一定蘊含著作者的誠意。雖然還沒有來得及深入閱讀,但僅僅是這份初步的觸感和視覺上的衝擊,就讓我對它充滿瞭期待。我猜想,這本書的內容一定和它的封麵一樣,有著獨特的視角和引人入勝的情節。也許作者是在用一種非常規的方式來講述一個關於電影的故事,或者是在電影的語境下探討一些更深層次的人生哲理。我很好奇,它會是那種輕鬆幽默的喜劇,還是充滿懸念的劇情片,抑或是引人深思的文藝片?包裝精美,就像一份精心準備的禮物,我迫不及待地想知道這份禮物裏究竟藏著什麼樣的驚喜。

评分我一直對那些能夠跳齣常規思維框架的作者非常感興趣,總覺得他們身上有一種獨特的魅力,能夠捕捉到生活中那些容易被忽略卻又極其珍貴的瞬間。這本書的書名《我在拍電影時思考的事》,就給我一種“窺探欲”,仿佛能透過這個書名,看到作者在創作過程中的內心世界,以及那些閃爍著智慧火花的思考。我不確定這本書的內容是關於電影拍攝的技術細節,還是更偏嚮於作者在拍攝過程中對人生的感悟和哲學性的探討。但無論如何,這種“思考”本身就充滿瞭吸引力。我個人比較喜歡那種能夠引發共鳴的作品,無論是情感上的觸動,還是思想上的啓迪,都能夠讓我在閱讀後感到有所收獲。我設想著,這本書可能會像一部優秀的電影一樣,有起伏的劇情,有鮮活的人物,有深刻的主題,而作者的思考,就像是貫穿始終的旁白,引導著讀者一同進入他的內心世界。

评分《我在拍電影時思考的事》,光聽這個書名,就覺得撲麵而來一股文藝氣息,還有一種深入骨髓的“匠心”味道。我猜這本書的內容,可能不是那種大刀闊斧、情節跌宕起伏的敘事,而更偏嚮於一種細膩、內省的文字錶達。作者在“拍電影”這個具體行動中,抽離齣來,進行“思考”,這本身就構成瞭一種獨特的敘事視角。我好奇的是,他在思考些什麼?是關於鏡頭語言的運用,還是關於人物情感的刻畫?亦或是,將拍攝電影的過程,比喻成對人生某個階段的探索?這種將“創作”與“反思”融為一體的書寫方式,往往能夠觸及到更深層次的藝術和哲學命題。我期待這本書能夠給我帶來一種精神上的觸動,或許是關於如何麵對挑戰,如何保持創作的熱情,亦或是如何理解藝術與生活的關係。

评分还可以………………,

评分是枝裕和的粉丝,必须的。谢谢京东快速!

评分好看。推荐

评分不错的书,买来看看,日后追评

评分最近在看是枝裕和的电影,买来看看。

评分基本上还可以吧,稍微有点贵。

评分最近在看是枝裕和的电影,买来看看。

评分最近在看是枝裕和的电影,买来看看。

评分好

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有

![教養的迷思—父母的教養能不能決定孩子的人格發展?(全新增訂版) [The Nurture Assumption: Why Children Turn Out the Way They Do (2 Ed.)] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/16012216/rBEIC0_C2pIIAAAAAAC5Lpku1S0AAAMewAbUVwAALlG028.jpg)

![KINFOLK餐桌:獻給生活中的每一場小聚會 [The Kinfolk Table: Recipes for Small Gatherings] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/16069593/538e6c19Nda6f236d.jpg)

![[现货]台版 爱小时光 W两个世界韩剧同款 puuung 李钟硕 love is 漫画绘本图书 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/10683614049/5adedc78Nccffbeb8.jpg)