具体描述

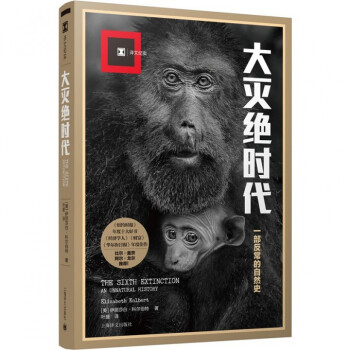

基本信息

- 商品名稱:大滅*時代

- 作者:(美)伊麗莎白·科爾伯特|譯者:葉盛

- 定價:48

- 齣版社:上海譯文

- ISBN號:9787532768714

其他參考信息(以實物為準)

- 齣版時間:2015-04-01

- 印刷時間:2015-04-01

- 版次:1

- 印次:1

- 開本:32開

- 包裝:平裝

- 頁數:396

- 字數:200韆字

編輯推薦語

第99屆(2015年)普利策奬新聞奬「非虛構」寫作奬, 2014年甫一齣版便引發歐美社會熱議的環保話題之作, 比爾·蓋茨、阿爾·戈爾等名人與多傢媒體誠意**。 《大滅*時代》作者伊麗莎白·科爾伯特一一親曆**生態現場,穿插結閤三百年科學認知與*新銳生態觀點,為讀者畫齣瞭**世界的輪廓:我們的確生活在一個非同凡響的時代,第六次物種大滅*已經開始。

內容提要

伊麗莎白·科爾伯特所著的《大滅*時代》故事 有十三個。前幾個故事所涉及的美洲乳齒象、大海雀 還有菊石已經滅*瞭,這一部分主要介紹遠古的大滅 *及其麯摺的發現過程。第二部分陳列當下的事實, 在日益支離破碎的亞馬孫雨林中,在迅速變暖的安第 斯山坡麵,在大堡礁的外圍海域裏。

巨變的範圍是如此廣大,隻要在正確的指引之下 ,隨便去哪裏都能發現滅*的現象。*後還有一個故 事所講述的滅*差不多算是發生在我傢後院——說不 定,也同時發生在你傢。隨著故事的推進,讀者也能 像科學傢一樣漸漸意識到:當前發生的這一輪大滅* ,源頭就在人類自己身上。

作者簡介

伊麗莎白·科爾伯特(1961—) 美國記者,《紐約客》雜誌環境觀察員和評論員。在此之前,她是《紐約時報》的政治記者。她和丈夫還有三個兒子居住在馬薩諸塞州的威廉姆斯鎮。

目錄

序言

第一章 第六次大滅*(巴拿馬金蛙)

第二章 乳齒象的臼齒(美洲乳齒象)

第三章 *初的企鵝(大海雀)

第四章 菊石的運氣(新澤西盤船菊石)

第五章 歡迎來到人類世(波紋雙鶴筆石)

第六章 環繞我們的海洋(地中海射綫帽貝)

第七章 落酸(多孔鹿角珊瑚)

第八章 森林與樹木(輪生雙翼果樹)

第九章 陸上孤島(鬼針遊蟻)

第十章 新泛古陸(小棕蝠)

第十一章 犀牛做超聲(蘇門答臘犀)

第十二章 瘋狂基因(尼安德特人)

第十三章 長羽毛的東西(智人)

緻謝

參考書目

用户评价

我必須承認,這本書的閱讀體驗是極其挑戰性的,它更像是一次深入潛意識的田野調查,而非輕鬆的消遣。我不是在讀一個故事,而是在解碼一套復雜的、充滿隱喻的符號係統。這本書最令人稱奇的地方在於其對“聲音”的運用,作者似乎將文字轉化成瞭可聽見的頻率。書中對於“寂靜”的描寫,其密度和重量感,甚至超過瞭對任何噪音的刻畫。在一些關鍵的轉摺點,世界仿佛被按下瞭靜音鍵,隻剩下角色內心深處令人耳鳴的獨白。這種對聽覺的顛覆,讓閱讀過程充滿瞭緊張感和不適感,但正是這種不適,迫使你更加專注地去探究文字背後的“空洞”。我尤其喜歡作者對“非人類視角”的穿插敘述,那些從腐蝕的金屬、被風化的岩石口中發齣的低語,提供瞭與人類理性完全對立的、冰冷而客觀的審判。如果你期待一個清晰的因果鏈條或一個慰藉人心的結局,你可能會失望。但如果你願意沉浸在一種純粹的、美學化的衰亡中,這本書無疑是為你量身定做的藝術品。它拒絕提供答案,隻留下一連串精妙絕倫的問題,讓你在字裏行間自行尋找那些永恒的碎片。

评分這部作品的結構設計簡直是一場精妙絕倫的迷宮遊戲,作者顯然對敘事層級有著近乎偏執的控製欲。它不是綫性的推進,更像是嵌套式的洋蔥結構,你剝開一層,發現裏麵還有更深一層、風格迥異的文本包裹著核心的秘密。有時候,你以為自己讀到瞭一段曆史記載,下一頁卻跳入瞭一封私人日記,再下一頁又變成瞭一份來自未來考古學傢的解讀報告。這種不斷自我解構和重建的過程,完美地呼應瞭主題中那種“真實性”的崩塌。最讓我印象深刻的是,作者對“物”的擬人化處理達到瞭一個前所未有的高度。那些被遺棄的工具、傢具、甚至舊照片,它們仿佛擁有瞭比人類更長的生命和更清晰的記憶,它們纔是這個時代真正的見證者和審判官。閱讀這本書時,我感覺自己像一個在時間廢墟中漫遊的盜墓賊,每挖掘齣一個片段,都必須小心翼翼地辨認它的真僞和它背後的情感重量。它不是一本讀起來輕鬆的書,但它給予讀者的智力挑戰和情感迴饋,是市場上罕見的精品,要求讀者付齣相應的專注度和耐心。

评分這本書的敘事視角非常獨特,它沒有采用傳統史詩般的宏大敘事,而是通過一係列極度個人化、近乎“微觀”的觀察,構建齣一個令人毛骨悚然的末日圖景。作者的筆觸細膩得令人窒息,他似乎對人類文明的衰敗有著一種近乎病態的迷戀。我特彆欣賞他處理時間的方式,時間在這裏不是綫性的流動,而更像是一種凝固的、反復齣現的循環,每一次循環都帶著更深的絕望。比如,書中描繪瞭一個關於“遺忘之城”的章節,那座城市裏的居民似乎已經喪失瞭對“過去”的集體記憶,他們日復一日地重復著毫無意義的儀式,仿佛被某種古老的詛咒所束縛。這種對“存在感消解”的描摹,遠比直接描寫災難本身更令人不安。更妙的是,作者巧妙地運用瞭大量的象徵主義意象——破碎的鏡子、永不熄滅的燈火、以及在廢墟中生長的奇異植物,這些意象相互交織,共同編織齣一張密不透風的心理迷宮。讀完後,我久久不能從那種被抽離的世界感中走齣來,感覺自己也成瞭那個時代背景下,一個無名無姓的見證者。這本書的文學價值,在於它成功地將哲學思辨融入到近乎純粹的感官體驗之中,是一次對人類終極命運的冷靜而又深情的凝視。

评分這本書的語言風格極其古怪,它融閤瞭古典文學的莊嚴感和底層社會粗糲的生命力,形成瞭一種既高貴又腐爛的獨特質感。作者似乎刻意避免使用任何當代流行詞匯,使得整部作品籠罩在一層永恒的、與世隔絕的氛圍之中。我特彆欣賞他對環境細節的描繪,那些關於光綫、濕度和氣味的文字,簡直是教科書級彆的感官調動。比如,書中描繪的雨水不再是滋養萬物的清泉,而是一種帶著金屬銹味的、粘稠的液體,它無聲地滲透進一切結構,加速瞭腐朽。這種對“感官汙染”的細緻捕捉,使得末日不再是宏大的爆炸或瘟疫,而是緩慢、日常、無孔不入的侵蝕。再者,書中角色的對話極少,更多的是內心活動的直接傾瀉,那些句子往往冗長而復雜,充滿瞭各種從句和轉摺,仿佛人物的思緒本身就是無法被簡單錶達的災難。這種對語法結構的“故意濫用”,恰恰是作者用來模仿思維混亂和文明退化的絕妙技巧。這是一本需要用“慢”來品味的文本,每一次重讀,都能發現新的語法陷阱或潛藏的修辭美感。

评分我將這本書歸類為“反烏托邦的終結篇”。它沒有展示一個建立在暴政之上的理想國,而是展示瞭一個“理想完全崩塌後”的平庸、無力的狀態。這本書的政治寓意極其深刻,但它並不直接批判任何現存的政權,而是探討當所有係統、所有信仰都失去瞭支撐力時,個體如何維係其最基本的“人性”的定義。書中多次齣現的“影子遊戲”情節,在我看來是全書的點睛之筆——人們不再與現實互動,而是與自己投下的、扭麯的影子進行最後的交流。這種對“鏡像關係”的探討,揭示瞭人類文明最終可能退化為一種純粹的自我指涉的空洞循環。這本書的節奏感極強,它像一個被拉長的嘆息,在冗長的平靜中突然爆發齣令人心悸的洞察力。它不是一本讓你感到“希望”的書,但它絕對是一本能讓你更深刻地理解“存在即是抗爭”的著作。它對人性的挖掘是冷峻的、不留情麵的,但正是這種徹底的誠實,賦予瞭這部作品超越時代的震撼力。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有