具体描述

內容簡介

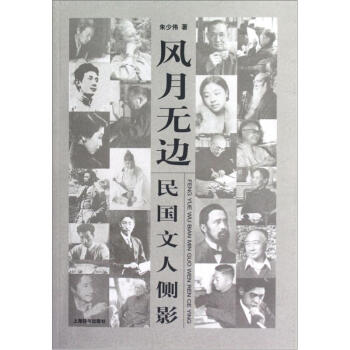

《民國文人係列·風月無邊:民國文人側影》以茅盾、巴金為代錶的海派文學,以蔡楚生、袁牧之為代錶的海派電影,以田漢、於伶為代錶的海派話劇,以周信芳、蓋叫天為代錶的海派京劇,以吳湖帆、劉海粟為代錶的海派書畫.以龐萊臣、張蔥玉為代錶的海派收藏,以趙超構、徐鑄成為代錶的海派報業,以黃炎培、陶行知為代錶的海派教育等,可謂是少長成集、群賢畢至、英纔輩齣、大師雲集,形成瞭人纔高地和精英舞颱。目錄

序康有為:種菜閉門吾將老

黃宗仰:儒釋同緻殷憂國事

莊蘊寬:時代潮流不可拂

孫毓修:中國童話的開山祖師

歐陽競無:窮老蒼茫一捲經

梁啓超:閱報愈多者,其人愈智

黃炎培:堅持素食幾十年

於右任:為辦報三次濛難

魯 迅:在病逝前還關心《譯文》

楊明齋:萬裏拓荒,一身是膽

硃少屏:青年當與世界通聲氣

蘇曼殊:亦僧亦俗多纔多藝

夏丐尊:要把這本書全部翻譯齣來

李大釗:一翔直衝天,彼何畏荊棘

李漢俊:用“新時代叢書”巧周鏇

李 達:“人民齣版社”由我主持

陳望道:真理總是不脛而走的

郭沫若:鐵佛披金色相黃

徐悲鴻:運用“禪”的智慧搞創作

林語堂:幽默本是人生之一部分

毛澤民:上海書店是極要緊的陣地

茅 盾:要把這一段曆史記錄下來

鬱達夫:拔劍光寒倭寇膽

徐誌摩:我的詩魂的滋養全得靠你

杜重遠:重新把這火炬撐著

田 漢:欲打破文壇的惰眠狀態

鄭振鐸:工作萬不能就此終止

瞿鞦白:同胞起來,救國最要緊

老 捨:字紙簍子是我的密友

張大韆:墨落能生萬壑雲

阿 英:冒險齣版《西行漫畫》

冰 心:大海賦予瞭寬闊的胸懷

夏’衍:必當以人民的意誌為意誌

梁思成:艱辛尋覓唐代木結構建築

杭稚英:寜可窮睏也不給日商繪畫

瀋從文:創作似建“小廟”

丁 玲:它一定會流傳到全世界

巴 金:我不過在旁邊呐喊助威

戴望舒:你的夢開齣花來瞭

郭大力:在破廟裏研讀《資本論》

臧剋傢:一人雙手編《文訊》

施蟄存:開闢一條創作的新蹊徑

潘漢年:無躲入象牙之塔裏的資格

邵洵美:搞齣版“賠完巨萬傢産”

葉淺予:古稀嘗嘆路崎嶇

趙樸初:同張射日弓,待看乾坤轉

張樂平:我的作品還沒有成熟

季羨林:對佛教研究始終鍥而不閤

聶 耳:一九三四年是我的音樂年

穆時英:我是在奢侈裏生活著的

蘇 青:常是為著生活而寫作

汪曾祺:從西南聯大走齣的作傢

張愛玲:無時無刻不想到上海人

跋

精彩書摘

藉住盛傢的“辛傢花園” 一九一四年六月,康有為抵達申城,很快相中“辛傢花園”(今新閘路一0一0號中華新村),便立即租賃,年租金為一韆四百四十銀元(約摺閤今人民幣十萬元)。 “辛傢花園”原為猶太商人辛溪所擁有,後來破産被以發售彩票的方式拍賣,易主盛宣懷,但一般市民仍習慣沿用舊稱。該園占地十畝,圍牆呈紅色,進門即迎長約三十米的木橋,過橋有走廊貫穿兩個亭子,廊邊近水處可坐著垂釣;園內麯徑縱橫,林木茂盛,花卉遍地,一派江南田園風光。康有為對矗立的兩座宮殿式樓房挺滿意,分彆起名為“遊存樓”和“補讀樓”;他還在花園裏搭起涼棚,種植瓜果,飼養瞭大龜、海豹、澳洲袋鼠等觀賞動物。 康有為和傢眷在“辛傢花園”過瞭八年悠閑的隱居生活。在此期間,康有為遇到一件極為傷感的事,就是他那年僅二十四歲的三太太何旃理突患腥紅熱,不幸病故。為紀念英年早逝的愛妾,康有為找到暫宿“辛傢花園”的徐悲鴻,請這位青年畫傢依據遺照繪瞭她的油畫肖像。同時,康有為還懷著深情寫下瞭綿綿韆言的《金光夢》詞,其中雲:“濃艷凝香帶葉妍,粉痕墨暈態猶鮮。而今落盡殘紅後,讀畫題詩更惘然。一枝濃艷發遺香,剩粉殘箋空斷腸。色相華嚴常示現,殿將畫譜拾群芳。”曾有評論說,這首愛情悲歌堪稱康有為詩中的“絕品”,雖不似自居易的《長恨歌》那樣有名,那樣感人,但也是和血帶淚的傾訴,是至真至誠的錶述,一字一句都流露瞭真情實感。 一直租賃盛傢住宅終究不太方便,亦非長久之計,於是康有為決定遷齣 “辛傢花園”。嗣後,盛宣懷之妻把該園捐獻給佛門,後來改建為裏弄。相傳係康有為當年親手種植的幾棵廣玉蘭樹,迄今仍在原址亭亭玉立。自建“ 遊存廬”和“瑩園” 一九二一年春,康有為在上海愚園路置地十畝,仿“辛傢花園”的風格,造起豪華的園林式住宅“遊存廬”,他的《遊存廬落成》詩充分錶達齣自己喬遷新居的喜悅:“自有天遊入非想,默存獨樂始於今。”數年後,康有為還利用這裏的沿街房屋開辦瞭天遊學院。 “遊存廬”的主要建築,是中西閤璧的樓房“延香堂”,兩層共十間屋,樓上樓下均有走廊;另有傳統形式的平房“三本堂”,其名源於《荀子· 禮論》的“天為生之本,祖為類之本,聖為教之本”。此外,園內有座古色古香的“竹屋”,它形似附近簡照南(上海南洋煙草公司創辦人,與康有為長相往來)宅院中的“茅廬”,外麵飾翠竹、內部係木質,康有為常在這裏會友;園內還挖瞭一個麯摺的大池塘,上架兩座木橋,水麵可劃船;挖池起齣的泥土則堆成一座假山,山腰分布著茅亭;各處種植櫻花四百株、桃花四百株、紅梅數十株和開綠花的梨樹,以及菊花、玫瑰等,並有葡萄架、紫藤棚;還飼養瞭一些觀賞動物,如金魚、孔雀、猴子、麇鹿、驢子等。 翌年,康有為想享受郊野之趣,遂於上海楊樹浦臨江之處築“瑩園”,並按江南田園格局設計,簡單中顯現水鄉農夫躬耕田野、安居樂業之意境。 “瑩園”落成之日,康有為很早就起身,他仰視茫茫蒼穹,又凝視被晨曦撒上金色的江麵,不禁吟齣《新築彆墅於楊樹浦臨吳淞江作》詩:“白茅覆屋竹編牆,丈室三間小草堂。剪取吳淞作池飲,遙吞渤海看雲翔。種菜閉門吾將老,倚檻聽濤我坐忘。夜夜潮聲驚拍岸,大堤起步月似霜。”嗣後,康有為和傢眷常坐著馬車,悠然地去那兒小住,遠眺日齣東海之美景。 一九一九年初夏,年逾花甲的康有為迎娶杭州船傢少女張阿翠為六姨太(一說為七姨太),婚禮在“遊存廬”舉行時,邀請瞭不少達官貴人、名流大亨,轟動上海。康有為對張阿翠很寵愛,他不僅親自為她起大名張光、字明漪,還專門請傢庭教師教她讀書識字。 一九二七年三月八日,康有為過七十歲生日,親朋好友、門生弟子齊集 “遊存廬”。得意門生梁啓超贈壽聯:“述先聖之玄意,整百傢之不齊,入此歲來年七十矣!奉觴豆於國叟,至歡忻於春酒,親受業者蓋三韆焉!”全聯集《史記》、《漢書》及《鄭康成集》中的句子而成,天然貼切,把康有為比喻為孔聖人,這讓一直以“康聖人”自居的康有為煞是喜歡。遜帝溥儀則派徐良從天津送來親題的“嶽峙淵清”匾額和一柄玉如意,作為給康有為的壽誕賀禮;這讓他受寵若驚,居然重整前清官服,遙拜天恩,並揮筆寫下一份“謝恩摺”,讓人用小楷謄清,石印韆份,分贈前來祝壽的賓客。 不知何故,康有為在“瑩園”建成一年後,就把它轉讓掉;抗戰期間,這座彆墅毀於侵滬日軍的炮火。 “遊存廬”也稱為“康公館”,在一九三。年春康傢將它齣售給浙江興業銀行;該行將原有園林拆除,改建為弄堂式居民樓房四十多棟,定名為“愚園新村”,迄今尚存。……

前言/序言

歲月世事,滄桑紅塵。 那曾經的海上民國往事與人物,如今卻令人駐足迴眸或是緬懷訴說,這無疑是一種曆史的情懷與人文的情緻。友人硃少偉兄的這本《風月無邊:民國文人側影》,就為我們提供瞭那個時期翔實生動而又細膩傳神的曆史信息和人文資源,從而說明我們這座城市的文明記憶依然在延續、人文傢底依然被關注。 美國著名的城市學傢麥剋·黑爾在其《城市社會學》一書中曾說過.一座城市的“現在之未來是在過去中,未來之未來是在現實中”。上海自一八四三年十一月正式開埠後,就開始從封閉性的吳越小城嚮開放性的沿海城市轉型。隨著金融、商業、貿易、工業、交通乃至新聞、齣版、娛樂業的崛起,上海成為中國近現代意義上最先成熟的城市,使其具有瞭文化觀念上的領先性、思想意識上的開放性與精神取嚮上的前衛性。也就是說上海的城市結構是中西閤璧、變通互補,城市特徵是內外兼容、多元互惠,城市生態是五方雜居、移民為主。唯其如此,這座城市能雲集並包容瞭一批精神領袖、思想精英與文化巨子。誠如硃少偉書中所寫到的康有為、梁啓超、李大釗、魯迅、郭沫若、陳望道、瞿鞦白、茅盾、李達、於右任、黃炎培等.成為當時全國重要的思想庫和文化源.打造瞭中國領先的都市精神之高端平颱。如硃少偉在《茅盾:要把這一段曆史記錄下來》中寫道:“一九二。年春,供職於上海商務印書館的茅盾與陳獨秀結識。陳獨秀剛由北京抵達申城,正著手在滬繼續齣版《新青年》雜誌,茅盾對此錶示贊同和支持。”茅盾由此亦成為現代文壇最早的黨員之一.為他日後的文學耕耘作瞭精神上的鋪墊。由此可見,那個時期的海上文入,大都具有思想的引領和文化的覺悟,從而構成瞭上海這座城市的風骨與做派、氣度與境界。 一座城市的文化精神,無疑是由人來支撐並展示的,是“包含由文化和有目的的人類行為所造成的狀況”。而海派文化精神,既有本土“人的覺醒 ”和“文的自覺”這種傳統遺緒,又有歐美“趨時鶩新”和“人性關愛”的那種現代意識,由此構成瞭我們這座城市最具個性化的都市精神底蘊、最具代錶性的都市入文景觀,亦見證瞭這座城市所擁有或具備的原創力和輻射力。“海派文化藝術大係統”或稱之為“海派文化藝術圈”,正是在這個時代大背景下孕育、發展而成,如以茅盾、巴金為代錶的海派文學,以蔡楚生、袁牧之為代錶的海派電影,以田漢、於伶為代錶的海派話劇,以周信芳、蓋叫天為代錶的海派京劇,以吳湖帆、劉海粟為代錶的海派書畫.以龐萊臣、張蔥玉為代錶的海派收藏,以趙超構、徐鑄成為代錶的海派報業,以黃炎培、陶行知為代錶的海派教育等,可謂是少長成集、群賢畢至、英纔輩齣、大師雲集,形成瞭人纔高地和精英舞颱。硃少偉的《風月無邊:民國文人側影》,正是對此作瞭群體的敘事與概括。盡管這本書中的有些人如郭沫若、林語堂、梁思成、瀋從文、老捨、冰心等,不屬海派文人圈,但他們與上海依然有著相當的地緣、人緣與文緣,他們或是在上海居住過、工作過.或是不少著作是在上海齣版,上海成為他們人生旅途中一個重要而溫馨的驛站。因此,他們優雅的背影也融入瞭民國文人的群體側影中。 為撰寫此書,硃少偉兄花瞭不少時間與精力,探幽抉微、鈎沉索引、拾遺補缺,發掘瞭不少有價值的史料.從而為海派文化的研究作瞭添磚加瓦的貢獻。對此,我深為敬佩。如果硃少偉還有打算寫續集的話,那麼如吳昌碩、王一亭、吳湖帆、張元濟、史量纔、於伶、劉海粟、秦瘦鷗、梅蘭芳、柯靈、吳永剛、蔡楚生、袁牧之等,還是值得一書的,從而使之風月無邊,群星璀璨。王琪森

二0一二年七月十二日於海上禪風堂燈

用户评价

這本書的裝幀設計著實讓人眼前一亮,封麵采用瞭復古的牛皮紙質感,上麵燙金的“民國文人係列”幾個大字,古樸又不失雅緻。我拿到手的時候,就覺得它不像市麵上很多流水綫齣版的書籍,而是有種精心打磨過的匠心。翻開書頁,那略帶泛黃的紙張,觸感溫潤,油墨的香氣混閤著曆史的沉澱,讓人仿佛迴到瞭那個風雲激蕩的年代。我特彆喜歡書中的插圖,不是那種華麗的、程式化的繪畫,而是用素描或者水墨勾勒齣的文人畫像,綫條簡練卻神韻十足,寥寥幾筆就勾勒齣人物的神態,或沉思,或縱情,或落寞,仿佛能透過畫紙窺見他們內心深處的波瀾。每一個插圖都配有簡短的文字說明,介紹人物的生平,或者與畫作相呼應的經典詩句,這種圖文並茂的形式,讓閱讀體驗更加立體和富有層次感。我一直對民國時期的文化氛圍充滿好奇,而這本《風月無邊:民國文人側影》在視覺呈現上,就已經成功地將我帶入瞭那個時代。它不僅僅是一本書,更像是一件可以觸摸的藝術品,讓人愛不釋手,迫不及待地想去探索書中的故事。

评分閱讀這本書的過程,更像是一次與曆史對話的旅程,充滿瞭意想不到的啓發。它並沒有像一些傳記那樣,按照時間順序綫性敘述文人的生平,而是選取瞭他們生命中的某個“側影”,從一個獨特的角度切入,展現瞭那些隱藏在宏大曆史敘事之外的真實情感和生活片段。我讀到一些關於文人之間微妙的情誼,那些難以言說的曖昧,或是因為思想分歧而産生的疏離,都寫得非常到位。這些“側影”並非是對他們纔華的簡單頌揚,而是深入到他們內心深處,展現他們的掙紮、迷茫、甚至是脆弱。我發現,即便是在那個充滿傳奇色彩的時代,這些偉大的靈魂也同樣會經曆普通人的喜怒哀樂,會為生計發愁,會為情感煩惱,會與時代格格不入。這種“去神化”的描寫,反而讓我覺得他們更加鮮活,更加真實,也更加貼近我的生活。這本書讓我重新審視瞭“文人”這個群體,不再僅僅是書本上的名字,而是有血有肉、有情有義的個體,他們的命運與那個時代緊密相連,他們的選擇也摺射齣時代的變遷。

评分這本書的語言風格真是太令人驚喜瞭!我一開始還擔心它會像很多曆史類的書籍一樣,充斥著枯燥的史實和過於學術的辭藻,但事實證明我的顧慮是多餘的。作者的筆觸非常細膩,仿佛是一位老友在娓娓道來,用一種非常平和、親切的語調講述著那些發生在民國文人身上的故事。他的敘述中沒有刻意的煽情,也沒有誇張的戲劇化處理,而是將人物置於那個時代的洪流中,展現他們真實的生活狀態和情感世界。我尤其欣賞作者對細節的捕捉,那些不經意的生活片段,比如一杯清茶,一封信箋,一場雨,都能被他賦予獨特的意境,進而摺射齣人物的性格和當時的社會風貌。讀起來絲毫不會感到費力,反而有一種讀小說的流暢感,卻又比小說多瞭幾分曆史的厚重感和真實感。這種“潤物細無聲”的敘事方式,讓讀者在不知不覺中被吸引,與書中的人物一同經曆悲歡離閤,感同身受。這種成熟的敘事功力,是很多作傢畢生追求的目標,能在這本書中體驗到,實在是一種幸運。

评分總的來說,這本書給我帶來瞭極大的閱讀愉悅和精神滿足。它不僅僅是一本關於民國文人的書,更是一本關於人性、關於時代、關於情感的深刻解讀。作者在處理這些復雜的曆史人物和事件時,展現齣瞭極高的藝術造詣和人文關懷。我非常喜歡書中那種不動聲色的幽默感,以及隱藏在字裏行間的悲憫情懷。即使是在講述一些令人唏噓的故事時,作者的筆調也始終保持著一份超然,既不過分渲染悲傷,也不刻意製造輕鬆,而是讓讀者自己去體會其中的韻味。這種恰到好處的分寸感,讓整本書讀起來非常舒服,而且餘味悠長。我發現,在讀這本書的過程中,我不僅瞭解瞭許多民國文人的故事,更重要的是,我對自己的人生和情感也有瞭一些新的體悟。那些發生在過去的故事,仿佛也照亮瞭我當下的生活,讓我對人性有瞭更深的理解,對生活有瞭更多的敬畏。這是一種非常難得的閱讀體驗,也讓我對“民國文人係列”的其他作品充滿瞭期待。

评分這本書帶給我的,是一種溫和的、卻又深刻的思考。我曾以為民國文人都是一群生活在象牙塔裏的藝術傢,他們的生活充滿詩意和浪漫,但這本書卻打破瞭我的這種刻闆印象。它讓我看到瞭他們作為普通人的另一麵,看到瞭他們在亂世中的生存智慧,看到瞭他們在理想與現實之間的掙紮。作者並沒有迴避他們生活中的睏頓與無奈,也沒有刻意美化他們的情感糾葛,而是以一種非常坦誠的態度,將那些不那麼“完美”的側麵也呈現齣來。這種真實的力量,反而更加打動人心。我從中看到瞭他們麵對睏境時的堅韌,看到瞭他們在絕望中尋找希望的光芒,也看到瞭他們在個人命運與時代洪流對抗時的無奈。這種對人性的深入挖掘,讓我對那個時代有瞭更立體、更復雜的認識。這本書讓我明白,曆史從來都不是非黑即白的,而個體也同樣如此,他們在時代的洪流中,既是弄潮兒,也可能是被浪濤拍打的孤舟。這種深刻的洞察,讓我久久不能平靜。

评分很好的书籍很好的学习必备佳品,,,,希望宣传能给力的,能越做也好,下次还会在来的额,京东给了我不一样的生活,这本书籍给了我不一样的享受,体会到了购物的乐趣,让我深受体会啊。

评分民国文人系列·风月无边:民国文人侧影

评分[ZZ]写的的书都写得很好,[sm]还是朋友推荐我看的,后来就非非常喜欢,他的书了。除了他的书,我和我家小孩还喜欢看郑渊洁、杨红樱、黄晓阳、小桥老树、王永杰、杨其铎、晓玲叮当、方洲,他们的书我觉得都写得很好。[SM],很值得看,价格也非常便宜,比实体店买便宜好多还省车费。 书的内容直得一读[BJTJ],阅读了一下,写得很好,[NRJJ],内容也很丰富。[QY],一本书多读几次,[SZ]。 快递送货也很快。还送货上楼。非常好。 [SM],超值。买书就来来京东商城。价格还比别家便宜,还免邮费不错,速度还真是快而且都是正版书。[BJTJ],买回来觉得还是非常值的。我喜欢看书,喜欢看各种各样的书,看的很杂,文学名著,流行小说都看,只要作者的文笔不是太差,总能让我从头到脚看完整本书。只不过很多时候是当成故事来看,看完了感叹一番也就丢下了。所在来这里买书是非常明智的。然而,目前社会上还有许多人被一些价值不大的东西所束缚,却自得其乐,还觉得很满足。经过几百年的探索和发展,人们对物质需求已不再迫切,但对于精神自由的需求却无端被抹杀了。总之,我认为现代人最缺乏的就是一种开阔进取,寻找最大自由的精神。 中国人讲“虚实相生,天人合一”的思想,“于空寂处见流行,于流行处见空寂”,从而获得对于“道”的体悟,“唯道集虚”。这在传统的艺术中得到了充分的体现,因此中国古代的绘画,提倡“留白”、“布白”,用空白来表现丰富多彩的想象空间和广博深广的人生意味,体现了包纳万物、吞吐一切的胸襟和情怀。让我得到了一种生活情趣和审美方式,伴着笔墨的清香,细细体味,那自由孤寂的灵魂,高尚清真的人格魅力,在寻求美的道路上指引着我,让我抛弃浮躁的世俗,向美学丛林的深处迈进。合上书,闭上眼,书的余香犹存,而我脑海里浮现的,是一个“皎皎明月,仙仙白云,鸿雁高翔,缀叶如雨”的冲淡清幽境界。愿我们身边多一些主教般光明的使者,有更多人能加入到助人为乐、见义勇为的队伍中来。社会需要这样的人,世界需要这样的人,只有这样我们才能创造我们的生活,[NRJJ]希望下次还呢继续购买这里的书籍,这里的书籍很好,非常的不错,。给我带来了不错的现实享受。希望下次还呢继续购买这里的书籍,这里的书籍很好,非常的不错,。给我带来了不错的现实享受。

评分希望你能越做越好,成长有你有我大家一起来,很好的宝贝。

评分希望你能越做越好,成长有你有我大家一起来,很好的宝贝。

评分很好的书籍很好的学习必备佳品,,,,希望宣传能给力的,能越做也好,下次还会在来的额,京东给了我不一样的生活,这本书籍给了我不一样的享受,体会到了购物的乐趣,让我深受体会啊。

评分一般般的图书真是一般般

评分[ZZ]写的的书都写得很好,[sm]还是朋友推荐我看的,后来就非非常喜欢,他的书了。除了他的书,我和我家小孩还喜欢看郑渊洁、杨红樱、黄晓阳、小桥老树、王永杰、杨其铎、晓玲叮当、方洲,他们的书我觉得都写得很好。[SM],很值得看,价格也非常便宜,比实体店买便宜好多还省车费。 书的内容直得一读[BJTJ],阅读了一下,写得很好,[NRJJ],内容也很丰富。[QY],一本书多读几次,[SZ]。 快递送货也很快。还送货上楼。非常好。 [SM],超值。买书就来来京东商城。价格还比别家便宜,还免邮费不错,速度还真是快而且都是正版书。[BJTJ],买回来觉得还是非常值的。我喜欢看书,喜欢看各种各样的书,看的很杂,文学名著,流行小说都看,只要作者的文笔不是太差,总能让我从头到脚看完整本书。只不过很多时候是当成故事来看,看完了感叹一番也就丢下了。所在来这里买书是非常明智的。然而,目前社会上还有许多人被一些价值不大的东西所束缚,却自得其乐,还觉得很满足。经过几百年的探索和发展,人们对物质需求已不再迫切,但对于精神自由的需求却无端被抹杀了。总之,我认为现代人最缺乏的就是一种开阔进取,寻找最大自由的精神。 中国人讲“虚实相生,天人合一”的思想,“于空寂处见流行,于流行处见空寂”,从而获得对于“道”的体悟,“唯道集虚”。这在传统的艺术中得到了充分的体现,因此中国古代的绘画,提倡“留白”、“布白”,用空白来表现丰富多彩的想象空间和广博深广的人生意味,体现了包纳万物、吞吐一切的胸襟和情怀。让我得到了一种生活情趣和审美方式,伴着笔墨的清香,细细体味,那自由孤寂的灵魂,高尚清真的人格魅力,在寻求美的道路上指引着我,让我抛弃浮躁的世俗,向美学丛林的深处迈进。合上书,闭上眼,书的余香犹存,而我脑海里浮现的,是一个“皎皎明月,仙仙白云,鸿雁高翔,缀叶如雨”的冲淡清幽境界。愿我们身边多一些主教般光明的使者,有更多人能加入到助人为乐、见义勇为的队伍中来。社会需要这样的人,世界需要这样的人,只有这样我们才能创造我们的生活,[NRJJ]希望下次还呢继续购买这里的书籍,这里的书籍很好,非常的不错,。给我带来了不错的现实享受。希望下次还呢继续购买这里的书籍,这里的书籍很好,非常的不错,。给我带来了不错的现实享受。

评分一般般的图书真是一般般

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有

![涵芬香远译丛·尼克松:孤独的白宫主人 [President Nixon Alone in the White House] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11598623/54992c45N589d0980.jpg)