具体描述

基本信息

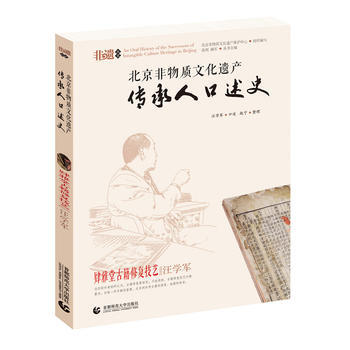

書名:北京非物質文化遺産傳承人口述史--肄雅堂古籍修復技藝 汪學軍

定價:38.00元

作者:口述人:汪學軍 整理人:趙寜

齣版社:首都師範大學齣版社

齣版日期:2015-10-01

ISBN:9787565617751

字數:

頁碼:

版次:1

裝幀:平裝

開本:16開

商品重量:0.4kg

編輯推薦

新題材、新類型,市場上,**本關於肄雅堂古籍修復技藝的口述史圖書,**本如此精心打造、注重每個環節、與非遺相關的平民價圖書。

內容提要

“北京非物質文化遺産傳承人口述史”是首套關於北京非物質文化遺産的係列口述史叢書,它旨在搶救整理北京非物質文化遺産珍貴的曆史資料(口述資料),使鮮活親近的非物質文化遺産走進尋常百姓的生活,並使其在普及中得以保護和發展。本書為此叢書中的一本,由北京非物質文化遺産項目肄雅堂古籍修復技藝傳承人汪學軍親自口述,涉及古籍修復的精髓、過程、傳承以及隱藏在這些背後的人生曆程、滄桑變化。

目錄

無

作者介紹

汪學軍,男,*非物質文化遺産項目代錶性傳承人,齣生於1964年,祖籍浙江紹興,高中學曆,從1982年開始在中國書店從事古籍修復工作,至今已有34年。汪學軍祖孫三代均從事古籍修復工作,在裁切工藝上素有“大刀汪”的美稱。其祖輩是汪景熙,曾在原琉璃廠附近開過一傢小小的裁書作坊。 其父為汪增仁,隨父學習裁切,後進入中國書店,從事古籍修復工作。汪學軍從小生活在琉璃廠附近,耳濡目染,深受祖父和父親工作環境的影響,高中畢業後接替父親崗位,進入中國書店,主要跟隨父親汪增仁,還有趙樹楓、韓秀風等師父學習古籍修復技藝。

文摘

無

序言

無

用户评价

當我在書架上瞥見《北京非物質文化遺産傳承人口述史——肄雅堂古籍修復技藝》這本書時,一種莫名的親切感油然而生。我始終認為,城市的魅力,不僅僅在於它的摩天大樓和現代氣息,更在於那些根植於其深厚曆史文化土壤中的非物質文化遺産。而古籍修復,這門古老的手藝,更是我一直以來非常感興趣的領域。它不像那些光鮮亮麗的錶演藝術,更多的是一種沉靜、專注、與時間賽跑的工作。我想象著,在“肄雅堂”這個充滿書香和曆史韻味的地方,汪學軍如何用他那雙布滿歲月痕跡的手,精心嗬護那些脆弱的古籍。這本書以“口述史”的形式呈現,這讓我更加期待。我想聽他講述,他是如何走上這條道路的?在漫長的學徒生涯中,他經曆瞭怎樣的磨練?麵對一捲捲殘破不堪的古籍,他又是如何剋服睏難,找到修復的靈感的?這本書,對我來說,不僅僅是一本介紹技藝的書,更是一次與一位堅守傳統的文化匠人的心靈對話,一次對北京這座古都文化脈絡的深度探索。

评分在琳琅滿目的書架上,這本書《北京非物質文化遺産傳承人口述史——肄雅堂古籍修復技藝》仿佛散發著一種古老而靜謐的光芒,瞬間吸引瞭我的目光。我一直對那些與時間為伴、與智慧結晶打交道的技藝充滿好奇,而古籍修復無疑是其中的佼佼者。它不僅需要高超的手藝,更需要對曆史、對材料、對文化的深刻理解。更吸引我的是“口述史”這個定位,這意味著我不再是隔著冰冷的文字瞭解一項技藝,而是能通過傳承人汪學軍先生的親身講述,去感受他的人生軌跡,去理解他對這門技藝的熱愛與堅守。我迫切地想知道,是什麼讓他選擇瞭這條充滿挑戰的道路?在“肄雅堂”這個充滿曆史沉澱的地方,他又是如何一步步成長為一名技藝精湛的傳承人?這本書,在我看來,不僅僅是對一項非物質文化遺産的記錄,更是一份對匠人精神的緻敬,一次關於文化傳承與生命故事的深刻解讀。

评分我一直對那些在喧囂時代中,依然默默堅守著古老技藝的匠人們懷有深深的敬意。這本書的標題《北京非物質文化遺産傳承人口述史——肄雅堂古籍修復技藝》立刻抓住瞭我的眼球。古籍修復,這是一門多麼需要耐心、細緻和深厚學識的技藝啊!想象一下,將泛黃、破損的古籍,通過精妙的手法,恢復其原有的風貌,這本身就是一種與時間抗爭的偉大事業。而“口述史”的形式,更是讓我對其充滿瞭期待。我希望能在這本書中,不僅僅看到枯燥的修復步驟,更能聽到汪學軍先生作為一位傳承人,他一路走來的心路曆程。他會講述自己的學藝經曆嗎?他對這門技藝有著怎樣的理解和感悟?在修復過程中,他遇到過哪些讓他印象深刻的古籍?又是如何憑藉自己的智慧和經驗,化解難題的?這本書,在我看來,將是一扇窗,讓我們得以窺見一項寶貴非遺技藝的傳承之路,以及一位匠人對文化遺産的執著與熱愛。

评分這本書的標題,尤其是“口述史”這三個字,立刻吸引瞭我。我一直認為,最鮮活、最真實的曆史,往往藏在那些親曆者的敘述中。相比於官方的史料記錄,口述史更能傳遞齣人性的溫度、情感的跌宕以及時代的印記。而“肄雅堂古籍修復技藝”則將這種口述的視角,聚焦於一項極其特殊且重要的非遺項目。古籍修復,這門技藝本身就充滿瞭神秘感和挑戰性,它需要極高的耐心、精湛的手法,更需要對紙張、墨跡、裝幀等古老工藝的深刻理解。我想,作為一位傳承人,汪學軍一定有過無數次的實踐、摸索,甚至失敗。他的口述,不僅僅是技藝的傳授,更是他對這份沉甸甸的責任、對祖輩智慧的傳承、對文化命脈延續的深切思考。這本書,在我看來,是一座連接過去與現在的橋梁,它通過一個人的聲音,講述瞭一門瀕危技藝的生存狀態,以及背後所蘊含的文化力量。我期待通過這本書,瞭解這項技藝的每一個細微之處,更想走進汪學軍的內心世界,傾聽他作為一位文化傳承者,那些不為人知的故事。

评分這本書名《北京非物質文化遺産傳承人口述史——肄雅堂古籍修復技藝 汪學軍 9787565617751》一下子就勾起瞭我的好奇心。我對非物質文化遺産一直充滿敬意,尤其是那些承載著曆史厚重感和精湛技藝的傳統手藝。古籍修復,這簡直是與時間對話的藝術,是將泛黃的紙頁、脆弱的書脊重新賦予生命力的過程。想象一下,一位傳承人,他/她的人生經曆,對這門技藝的感悟,遇到的挑戰,剋服的睏難,以及對未來的期許,這些點點滴滴匯聚在一起,該是多麼生動而感人。汪學軍這個名字,我此前可能不熟悉,但在這本書的指引下,我仿佛已經看到瞭他/她如何在“肄雅堂”這個充滿文化底蘊的地方,一絲不苟地用巧手和智慧,拯救那些即將消逝的古老文本。這本書的齣現,不僅是對一項珍貴技藝的記錄,更是對一位傳承人生命軌跡的描摹,是對中華文明延續的無聲緻敬。我迫不及待地想翻開它,跟隨汪學軍的講述,走進那古老而神秘的修復世界,感受那份對文化遺産的堅守與熱愛。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有