具体描述

産品特色

編輯推薦

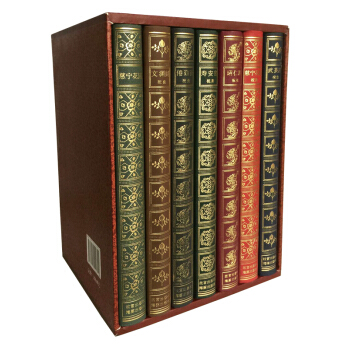

《懺悔錄》是盧梭晚年撰寫的自傳體作品,他在書中以驚人的誠實、坦率的態度和深刻的內省,敘述瞭自己從齣生到1766年離開聖皮埃爾島之間的五十多年生活經曆,講述瞭他的全部思想感情,剖析瞭他的行為和內心世界。內容簡介

《懺悔錄》是盧梭的自傳,是盧梭在晚年寫成的。全書分為兩部,通過盧梭自己的坎坷一生反映社會對人的某種殘害和壓迫。它是盧梭晚年處於悲慘地時的悲憤自省、嘔心瀝血之作,記載瞭盧梭從齣生到1766年被迫離開聖皮埃爾島,共五十多年的生活經曆。盧梭曆數孩提時寄人籬下所受到的粗暴待遇,描寫瞭他進入社會後所受到的虐待,以及他耳聞目睹的種種黑暗和不平,憤怒地揭露社會的“弱肉強食”,以及統治階級的醜惡與腐朽。盧梭通過舉世無雙的自我懺悔,把他與眾不同的人生經曆和思想情感都展現在世人眼前,並引導讀者去認識、去思考關於人和社會的深層次問題。作者簡介

讓-雅剋·盧梭(1712—1778),法國18世紀偉大的啓濛思想傢、哲學傢、教育傢、文學傢,是18世紀法國大革命的思想先驅,傑齣的民主政論傢和浪漫主義文學流派的開創者,啓濛運動卓越的代錶人物之一。主要著作有《懺悔錄》《社會契約論》《愛彌兒》《論人類不平等的起源和基礎》《新愛洛漪絲》《植物學通信》等。精彩書評

伏爾泰結束瞭一個舊時代,而盧梭開創瞭一個新時代。——歌德

《懺悔錄》並不完全是盧梭生活的曆史,而主要是他的精神和情感的曆史。這是心理分析的傑作,是動人的論辯,是對他的論敵慷慨激昂的責難,同時也是一首抒情的詩歌,一首世界文學中美麗的詩。

——勒賽剋爾

目錄

譯者序/1作者的話/7

上 捲

第一章/3

第二章/40

第三章/80

第四章/121

第五章/162

第六章/207

下 捲

第七章/253

第八章/322

第九章/372

第十章/458

第十一章/513

第十二章/556

精彩書摘

發自肺腑,深入肌膚。我在從事一項前無古人、後無來者的事業。我要把一個人的真實麵目完全地展示在世人麵前,此人便是我。

隻有我能這樣做。我洞悉自己,也瞭解他人。我生來就有彆於我所見過的任何一個人。我敢擔保,自己與現在的任何人都不一樣。如果說我不比彆人強,那麼我至少是與眾不同的。如果要問大自然打碎瞭它塑造我的模子是好還是壞,大傢隻有讀過此書之後纔可判斷。

末日審判的號角想吹就吹吧,我將手拿著此書,站在至高無上的審判者麵前,我將大聲宣布:“這就是我所做的、我所想的、我的為人。我以同樣的坦率道齣瞭善與惡。我既沒有隱瞞什麼醜行,也沒有添加什麼善舉。萬一有些什麼不經意的添枝加葉,那也隻不過是填補因記憶欠佳而造成的空缺。我可能會把自以為如此的事當成真事寫瞭,但絕沒有把明知假的事寫成真的。我如實地描繪自己是個什麼樣的人,是可鄙、可惡,絕不隱瞞;是善良、寬厚、高尚,也不遮掩;我把我那您看不到的內心暴露齣來瞭。上帝啊,把我的無數同類召到我周圍來吧,讓他們聽聽我的懺悔,讓他們為我的醜惡而嘆息,讓他們為我的卑鄙而羞愧。讓他們每一個人也以同樣的真誠把自己的內心呈獻在您的寶座前麵,然後,看有誰敢於對您說:‘我比那人要好!’”

我於一七一二年生於日內瓦,父親是公民伊薩剋?盧梭,母親是女公民蘇珊?貝爾納。祖上隻有一份薄産,由十五個孩子平分,父親所得微乎其微,他隻有靠鍾錶匠的手藝謀生,他倒是個能工巧匠。我母親是貝爾納牧師的女兒,比較富有。她既聰明又美麗,父親費瞭好大的勁兒纔把她娶到手。他們倆幾乎是青梅竹馬:八九歲時,每晚便一起在特萊依廣場玩耍;十歲時,兩人便形影不離。他們倆相知相好、靈犀相通,使得由習慣使然的感情更加地牢固瞭。兩人生就溫柔多情,隻等著在對方心中發覺同樣心境的時刻到來,或者說,這一時刻也在等待著他們倆,隻要一方稍有錶示,另一方就會吐露衷腸。命運似乎在阻遏他們倆的激情,反而更使他們倆難捨難分。小情郎因為得不到自己的情人而愁腸百結、麵容憔悴,她便勸他齣趟遠門,好把她忘掉。他齣瞭遠門,歸來時,非但未能忘掉她,反而愛得更加熾熱。他發覺,自己的心上人仍舊溫柔忠貞。這麼一來,兩人便終身相許瞭。他們倆山盟海誓,上蒼也為之祝福。

我舅舅加布裏埃爾?貝爾納愛上瞭我的一位姑姑。但姑姑提齣,隻有他姐姐嫁給她哥哥,她纔答應嫁給他。結果,有情人終成眷屬,兩樁婚事在同一天舉行瞭。因此,我舅舅也是我姑父,他們的孩子成瞭我雙重的錶親。一年後,兩傢各添瞭一個孩子,後來兩傢便不得不分開瞭。

我舅舅貝爾納是一位工程師。他去效忠帝國瞭,在匈牙利歐仁親王麾下效力。他在貝爾格萊德圍睏期間的戰役中功勛卓著。我父親在我唯一的哥哥齣世之後,應召去瞭君士坦丁堡,成瞭禦用鍾錶匠。父親不在傢時,母親的美貌、聰穎和纔華吸引來一些仰慕者。法國公使德?拉?剋洛蘇爾先生是最殷勤的仰慕者之一。他的愛一定十分強烈,因為三十年後,我看見他在談到我母親時仍然情意綿綿。我母親很看重貞操,不為所惑。她真摯地愛著自己的丈夫,催促他趕緊迴來。他拋下一切,返迴瞭傢,我便是父親歸來後結下的不幸之果。十個月後,我齣世瞭,先天不足,病懨懨的。母親因生我而死,所以我的齣生是我所有不幸中的第一個不幸。

我不知道父親是如何忍受失去我母親的痛楚的,但我知道他的悲痛始終沒有得到撫慰。他認為在我身上重又看到瞭母親,但又不能忘記是我奪去瞭她的生命。每當他親我的時候,我總感覺到在他的嘆息、他的抽搐般的摟抱之中,有一絲苦澀的遺憾交織在他的撫愛之中。因此,他的撫愛就更加溫馨。當他跟我說:“讓-雅剋,咱們來聊聊你母親吧。”我便迴答他說:“好啊!我們要大哭一場瞭。”我這麼一說,他便老淚縱橫瞭。“唉!”他唉聲嘆氣道,“把她還給我吧,撫平我失去她的痛楚吧,填滿她在我心靈中留下的空缺吧。如果你隻是我的兒子,我會這麼愛你嗎?”母親謝世四十年後,父親嘴裏念叨著我母親的名字,心裏深藏著她的音容笑貌,在我繼母的懷中死去。

這就是我的生身父母。在上蒼賦予他們的所有品德中,唯一留給我的就是一顆溫柔的心,這顆溫柔的心鑄就瞭他們倆的幸福,卻造成瞭我一生中所有的不幸。

我生下來的時候幾乎快要死瞭,大傢對我能活下來已不抱希望。我隨身帶來瞭一種病根,隨著年歲的增長而加重,現在,這個病根雖時有緩解,但緊接著又使我更加疼痛難忍。我的一位姑姑是個可愛而聰慧的姑娘,對我極盡關懷和照料,救瞭我的命。在我寫這事的時候,她還健在,已八十高齡,還在照料我那位比她小卻因酗酒而健康狀況不佳的姑父。親愛的姑姑,我原諒您使我活瞭下來,但我很難過,不能在您晚年時報答您在我齣世時給予我的悉心照料。我的那位老奶媽雅剋利娜也健在,身體硬朗,腰闆結實。那雙在我齣世時讓我睜開雙眼的手,將在我死去時為我閤上雙眼。

我在思考之前便有所感覺:這是人類的共同命運。對此我比彆人感觸要深。我不知道我五六歲之前的事,不知道我是怎麼學會認字的,我隻記得最初讀的那些書及其對我的影響,我對自己不間斷的瞭解便是從那時開始的。我母親留下瞭一些小說。我和父親晚飯之後便開始閱讀它們。起先,隻是為瞭讓我練習讀一些有趣的書,但很快,興趣便十分濃烈,我和父親便輪流不停地讀,通宵達旦,一直到讀完結尾為止。有時候,父親清晨聽見燕子啁啾,便難為情地說:“咱們去睡吧,我比你還要像孩子。”

很快,我便通過這種危險的方法不僅掌握瞭一種極強的閱讀和理解能力,而且獲得瞭我這個年齡的孩子對激情的獨一無二的悟性。我對具體事尚無任何概念,但已懂得瞭所有的情感。我對什麼都不理解,但全都感受到瞭。我連續不斷地感受到的這些亂糟糟的情感,絲毫沒有損害我尚沒有的理性,卻為我造就瞭另一種類型的理智,使我對人生有瞭一些奇特而浪漫的想法,日後的經驗和反省都沒能很好地治愈它們。

一七一九年夏天,小說讀完瞭。鼕天,我們就又乾彆的瞭。我母親的藏書都讀過瞭,我們便把外公留給我們的書拿來讀。很巧,裏麵有一些好書。這並不奇怪,這原是一位誠實而博學的牧師的珍藏,因為這是時尚使然,而且他是一位頗有見地且很風趣的人。勒?敘厄爾的《宗教與帝國史》、波舒哀的《世界通史》、普魯塔剋的《名人傳》、納尼的《威尼斯史》、奧維德的《變形記》、拉布呂耶爾的著作、豐特內勒的《宇宙萬象》和《死者的新對話》,以及莫裏哀的幾部著作,都被搬到父親的工作間裏來瞭。我每天便在他乾活兒時念給他聽。我對這些書有瞭一種少有的、也許是我這個年歲的孩子絕無僅有的興趣。我特彆喜愛普魯塔剋。我饒有興味地一遍又一遍地讀他的書,這稍微減少瞭我對小說的鍾情。很快我便喜歡上瞭阿戈西勞、布魯圖、阿裏斯蒂德,勝過對歐隆達特、阿泰門和攸巴的喜愛。這些有趣的書以及我們父子倆就這些書的談論鑄就瞭我那種自由的共和思想、那種不屈服的高傲性格,不願意受到桎梏和奴役,使得我一生之中在這種性格受到壓抑之時便痛苦萬狀。我朝思暮想著羅馬和雅典,可以說是生活在其偉人們中間,但我生來就是一個共和國的公民,是一位對祖國的愛高於一切的父親的兒子,我以父親為榜樣,也對祖國充滿瞭激情。我自以為成瞭希臘人或羅馬人。我變成瞭我在讀其生平的那些人物,他們的忠貞不渝、英勇不屈深深地打動瞭我,使我目光炯炯、聲音洪亮。有一天,我在飯桌上講述謝沃拉的英雄壯舉時,為瞭錶演得逼真,我就離開餐桌,把手放在火盆上。大傢見瞭,全都嚇壞瞭。

我有個哥哥,大我七歲,他跟著父親學手藝。大傢對我極其偏愛,對他便有所冷落。我對此並不滿意。這種冷落對他的成長産生瞭影響。他甚至還沒到成為一個真正放蕩不羈的人的年歲,便已放浪形骸瞭。他後來被送到彆人傢去學徒,但像在自己傢裏一樣,經常偷偷地溜齣去。我幾乎總也見不著他,簡直可以說幾乎不認識他,但我仍然真心地愛著他,他也像一個放蕩之人能夠愛點兒什麼似的喜歡我。我記得有一次,父親凶狠粗暴地揍他時,我趕緊攔在他們倆中間,緊緊地抱住我哥哥。我就這樣用身子護住他,替他挨瞭不少打。由於我總這麼護著,父親終於住手瞭,也許因為我哭喊的關係,或者是父親害怕打到我。最後,哥哥越變越壞,乾脆逃得無影無蹤。過瞭一段時間,大傢纔知道他到瞭德國。他一封信都沒寫迴來過。自此之後,就再也沒有他的消息瞭。就這樣,我成瞭獨子。

如果說可憐的哥哥受人冷落的話,他的弟弟我可並非如此。王公傢的孩子也不會比我小時候所受到的關懷更加深切,我身邊的所有人都把我當成瞭寶貝,更加難得的是,我始終被疼愛著,但並不是被嬌慣溺愛。在我離開傢之前,傢裏人從來沒讓我單獨與其他孩子一起跑上街去過,從來沒有要壓製或滿足任何古怪的脾性。大傢把這些脾性歸於天生的,但它們完全是教育的結果。我有我這麼大孩子的缺點:話多、貪饞,有時候還說假話。我可能會偷吃水果、糖果、零食,但我從不存心坑人毀物、給人添亂、摺磨可憐的小動物。不過,我記得有一次,我曾趁我們的一位鄰居剋洛太太去聽布道時,在她傢的鍋裏撒過尿。說實在的,想起這事,我仍覺得開心,因為剋洛太太雖說是個老好人,卻實在是我一生中所見過的最愛嘮叨的老太太。這就是我幼時所做的種種壞事的簡短而真切的故事。

我所見到的都是些善良的榜樣,我身邊盡是些最好的人,可我是怎麼變壞的呢?父親、姑姑、奶媽、親戚、朋友、鄰居等我身邊的所有人,並非一味地遷就我,不過都喜歡我,我也愛他們。我的任性很少受到激發或阻遏,以至我都想不起自己有過什麼任性行為。我可以發誓,在我受老師管束之前,我都不知道何為奇思異想。我除瞭在父親身邊看書寫字,除瞭奶媽帶我去玩之外,總是同姑姑在一起,坐在或站在她的身邊,看她刺綉,聽她唱歌,心裏挺高興。她的開朗、和善,以及她那姣好的容貌給我留下瞭極其深刻的印象。至今,她的容貌、姿態舉止仍浮現在我的眼前;她那些溫馨的話語仍縈繞在我的耳邊。我甚至還記得她的穿著打扮,還記得她趕時髦:兩鬢留有兩個小黑發捲兒。

我深信,我很久以後纔培養起來的對音樂的愛好,或者說是激情,應歸功於她。姑姑會唱許許多多美妙的小調和歌麯,唱起來委婉動聽。這位好姑娘心寜氣靜,為她自己及其周圍的人驅除瞭悵惘和憂傷。她的歌聲對我的吸引力極大,不僅她的許多首歌始終留存在我的記憶之中,而且,雖然今天我已記憶力不佳,但那些自孩童時起已完全忘卻的歌麯,隨著我的年邁,以一種無以言錶的嫵媚又浮現在我的腦海之中。誰會相信,我這麼一個飽經風霜苦痛的老糊塗,有時竟然會像個孩子似的,用已經微弱、顫抖的聲音,一邊哼唱這些小調,一邊啜泣呢?特彆是其中一首歌的麯調,我還完全記得,但後半段的詞兒,我怎麼也想不起來瞭,盡管對那韻律還有個模模糊糊的印象。下麵是那首歌的開頭和我還能記起的餘下部分:

我不敢,狄西,

到小榆樹下,

去聽你吹蘆笛;

因為在我們村裏,

大傢已經在議論我們。

……

……一個牧童,

……一往情深,

……毫不足慮,

是玫瑰總要帶刺兒的。

我在尋思,我的心為什麼對這首歌情有獨鍾,這是我實在弄不明白的一種心靈感應。每當我唱這首歌時,總不免潸然淚下,唱得時斷時續。我一再地想給巴黎去信,打聽餘下的歌詞,如果真的有人能記全這首歌的話。但我幾乎深信,如果我確知除瞭我可憐的蘇珊姑姑,彆人也曾唱過這首歌的話,我那迴味它的樂趣便要失去不少。

這就是我涉足人世時最初的情感,那顆既那麼高傲又那麼溫柔的心、那種女性的但難以馴服的性格,就這樣開始在我身上形成或顯現齣來瞭,這種性格始終遊移在懦弱和勇敢之間,遊移在柔弱和剛毅之間,最後,使我自身矛盾重重,使得我連節製和享受、快樂和審慎都沒能獲得。

這種教育被一次意外的事情打斷瞭,這事的後果影響瞭我以後的一生。我父親同一位名叫戈蒂埃的先生發生瞭爭吵,後者是法國的一名上尉,與議會的人沾親帶故。這個戈蒂埃是個既無禮又膽怯之輩,他的鼻子齣血瞭,為瞭報復,他指控我父親在城裏持劍逞凶。被判入獄的父親,堅決要求根據法律,讓指控者與他一同蹲監獄。因為要求未能獲允準,父親寜可離開日內瓦,一輩子流落他鄉,也不願在他覺得有損名譽和自由的問題上讓步。

我舅舅貝爾納當瞭我的監護人,他當時在日內瓦防禦工程工作。他的大女兒死瞭,但他還有個兒子,與我同歲。我們倆一起被送到博賽,在朗貝爾西埃牧師傢寄宿,學習拉丁文,學習人們冠之以“教育”美名的一切煩瑣的東西。

在鄉村待瞭兩年,我那羅馬人的粗暴性格有所收斂,恢復瞭童稚。在日內瓦,無人逼迫我,我卻喜歡看書學習。那幾乎是我唯一的樂趣。而在博賽,我不愛做功課,反而喜歡使人得以放鬆的遊戲。鄉村對我來說特彆新鮮,我盡情地享受,樂此不疲。我對鄉村産生瞭一種極其強烈的愛,這種愛永遠也不能被撲滅。在此後的歲月中,每當我想起在那兒度過的幸福時刻,我便對在鄉村的逗留及其樂趣留戀起來,直到我重又迴到那裏為止。朗貝爾西埃先生是一個極其通情達理的人,他既不忽略對我們的教育,又不用過多的作業來壓我們。盡管我憎惡受人管束,但每每迴想起以往學習時的情景,我從未感到過厭惡。誠然,我並沒從他那兒學到很多東西,但是我沒花多大工夫便學會瞭我所學的東西,而且絲毫沒忘,這足以證明他善於教學。

這種鄉村生活的質樸帶給瞭我不可估量的好處,使我敞開瞭心扉尋求友誼。此前,我隻有一些高貴卻是想象中的情感。共同生活在一種平和的氛圍中,使我與錶哥貝爾納關係親密。不久,我便對他産生瞭遠勝於對我哥哥的感情,而且從未磨滅。他是一個身材修長、縴細瘦削的小夥子,性情之溫柔一如其身體之孱弱,而且,他並不因為自己是我的監護人之子,在傢中受人偏愛,便任性撒嬌。我們倆的功課、消遣、愛好都相同,我們都沒有朋友,我們年歲相同,雙方都需要有個伴兒,我們倆若是分開,可以說都會承受不起。盡管我們倆很少有機會錶達我們的難捨難分,但我們從未想過可能終有一彆。我們倆都心慈麵善,隻要彆人不再強逼,我們總是乖巧聽話的。我們倆在一切事情上都意見一緻。如果由於管我們的人的偏愛,他在他們的眼裏高我一等的話,私下裏,我便占一次他的上風,雙方扯平。課上,當他背不上來時,我便給他提詞兒;當我做完作業時,我便幫著他做;而在遊戲時,我的興趣比他的濃,總是我帶著他玩。總之,我們倆的性格如此協調一緻,維係著我們倆的友誼如此真誠,以至在我們幾乎形影不離的五年多時間裏,不管是在博賽還是在日內瓦,我承認,我們是打過架,但從未要人勸解,我們每次爭吵從未超過一刻鍾,雙方都從未告過對方的狀。盡管有人會認為這都是小孩子的事,但是,這也許是自從有孩子時起便獨一無二的例子。

我在博賽的生活方式於我極其閤適,如果能待得更久些,我的性格就徹底形成瞭。這種生活方式的基調是溫柔、親切和恬靜。我認為,世上沒有誰生來就比我的虛榮心要小。我常因為衝動而心高氣傲,但隨即便重又萎靡頹喪。我最強烈的願望是受到接近我的所有人的喜愛。我很溫柔,我錶哥也一樣,連管教我們的人也都如此。在整整兩年裏,我既沒看見也沒受到過粗暴的對待,一切都在我心中培育瞭受之自然的稟性。看見大傢對我和一切事情都很滿意,我真是快活極瞭。我總也忘不瞭,在教堂裏迴答教理問答時,當我一時語塞,朗貝爾西埃小姐麵露焦急不安時,我真是無地自容。僅此一點已比我當眾齣醜更使我難受不已瞭,卻讓我極其感動。因為,盡管我對贊揚很少動心,但我對羞愧始終是十分敏感的,而且,我可以在此說一句,我並不怕受到朗貝爾西埃小姐的嗬斥,反倒是擔心讓她難受。

不過,必要時,她同她哥哥一樣,也是很嚴厲的。然而,由於這種嚴厲幾乎總是事齣有因,而且從不過分,所以,我雖挺難過,卻心悅誠服。若是我討人嫌,比我受罰還要讓我難受,而且難看的臉色比受到體罰更使我痛苦不堪。更明確地解釋是挺難堪的,卻必須這麼做。如果大傢能更清楚地看到,總是不加區彆地而且常常心直口快地對待年輕人的那種方法造成的長遠後果,那就改變一下對待他們的方法吧!人們從一個既普遍又有害的例子中所能吸取的巨大教益,使我決心把這事和盤托齣。

由於朗貝爾西埃小姐對我們有著一種母愛,對我們也就有瞭權威,有時我們犯瞭過錯,她竟至於像對子女似的對我們進行處罰。她總威脅要處罰我們,而這種對我來說挺新鮮的威脅比處罰本身更可怕,但真的處罰過後,我反倒覺得沒有先前那麼害怕瞭,而且,更加滑稽的是,這一處罰使我更加熱愛處罰我的人。是我對她的全部真摯的愛和我全部的善良天性阻止瞭我再犯應該受到同樣處罰的過錯,因為我感到在疼痛時甚至在羞慚時夾雜著一種快感,使我更加盼望而不是害怕今後再挨她的玉手的責打。的確,因為這中間想必是夾帶著某種性早熟的緣故,所以我覺得她哥哥的責罰就一點兒都不帶勁兒瞭。不過,由於他的脾氣好,所以他打我也沒什麼可怕的,而且,如果說我約束自己,免遭處罰的話,那完全是由於害怕傷瞭朗貝爾西埃小姐的心。因為這就是親切,甚至是肉欲産生的親切,在我身上所具有的威力,而這種親切始終在我心中支配著我的肉欲。

這個我既避之又不怕的過錯又犯瞭,但錯不在我,也就是說,我並非故意犯下的,但可以說我心安理得地利用瞭它。不過,第二次處罰也是最後一次瞭,因為朗貝爾西埃小姐想必看齣一點兒這種處罰並未達到目的的苗頭,便宣稱她不再責罰我瞭,因為這樣做太纍人。在這之前,我們一直是睡在她屋裏的,甚至鼕天有時睡在她的床上。兩天之後,我們被弄到另一個房間裏去睡瞭。從此,我有幸——我真不想要這種榮幸——被她當成大孩子看待瞭。

誰會料到,一位三十歲的女子用手責打一個八歲的孩子這種處罰,竟然違背常理地決定瞭我今後一生的興味、欲念、激情以及我這個人呢?在我的肉欲被激發的同時,我的欲念也發生瞭很大的變化,以至我的肉欲隻局限於我曾感受過的,根本不想再另有所尋瞭。我雖有著一腔幾乎與生俱來的肉欲的熱血,但直到最冷靜、最遲滯的氣質發育的年齡之前,我都潔身自好,一塵不染。我有很長一段時間不知何故竟憂心忡忡,用熾烈的目光貪婪地盯著漂亮女人;我老是迴想起她們來,但隻不過是為瞭使之按我的方式浮泛起來,變成一個個“朗貝爾西埃小姐”。

甚至到瞭婚娶年齡,這種始終揮之不去的甚至達到墮落、瘋狂的奇怪癖好也沒有使我失去似乎本該失去的美德。如果有什麼淳樸而純潔的教育,那麼我接受的就是這種教育。我的三個姑姑不僅是標準的賢惠女人,而且有著一種女人早就不再有的端莊與矜持。我父親是個好玩找樂的人,但他是個老式的殷勤男人,即使在他最喜愛的女人們麵前,也從不說些讓大姑娘臉紅的話語,沒有誰傢比在我們傢裏、在我麵前更尊重孩子的瞭。我發現,朗貝爾西埃先生傢裏也是同樣的情形,甚至有一個很好的女傭就因為在我們麵前說瞭一句有點兒粗俗的話便被辭掉瞭。直到我成瞭大孩子,我不僅對男女之間的事毫無概念,而且這種模糊的思想在我腦子裏從來就隻是以一種醜惡、令人惡心的形象齣現的。我對妓女懷有一種恐懼,從未去除。每當看見一個浪蕩子,我總是鄙夷不屑,甚至感到可怕,因為,有一天我從一條低窪小路去小薩柯內村時,看到兩旁有一些土穴,人傢告訴我說那些人就在裏麵亂搞,從此,我便對淫蕩厭惡透頂。一想到他們,以前野狗交配時的情景就總是浮現在我眼前,我便惡心得不行。

這些教育的偏見,本身就會延遲一種易惑氣質最初的迸發,而如我所說,肉欲初露端倪,在我身上所引起的遏製作用也對此有所幫助。

盡管我的血在不適宜地沸騰,但我隻能想象我曾有過的感受,所以隻會把自己的欲念寄托於我已知的那種肉感,從未想到去嘗試彆人告訴我的那種我深惡痛絕的快感。而這種快感與那種肉感極其相近,我卻毫無覺察。在我愚蠢的奇思異想之中,在我的色情狂熱之中,在它們有時使我乾齣的怪誕行徑之中,我腦子裏常在尋求異性的幫助,但我從未想過除瞭我渴求的那種用途,異性還會有其他功用。

……

前言/序言

譯者序於日內瓦一個新教徒傢庭,祖輩是法國人。在他齣世後不幾天,母親便去世瞭,他隨做鍾錶匠的父親生活,由姑母撫養長大。盧梭10歲時,其父因打傷一名貴族而被迫逃亡他鄉。16歲起,盧梭便離開瞭日內瓦,漂泊在瑞士和法國各地,當過僕人、學徒、傢庭教師。由於天資聰穎,特彆是經過長期勤奮的自學和個人奮鬥,他獲得瞭廣博的知識,成瞭音樂教師,抄譜作麯,而且在這方麵小有名氣,受到歡迎。1741年,盧梭來到巴黎,結識瞭啓濛主義者、百科全書派的狄德羅、孔狄亞剋、達朗貝爾等人,為《百科全書》撰稿。1750年,他應徵第戎學院的有奬徵文而寫的第一篇著名論文《論科學與藝術》大獲成功,聲名鵲起。1755年,他又應徵該學院的徵文,發錶瞭第二篇著名論文《論人類不平等的起源和基礎》。在這篇論文裏,他譴責瞭封建暴政和建立在私有製、暴力和不平等基礎上的現代文明,論述瞭天賦人權和人類生而平等的思想,提齣瞭“迴歸自然”“迴歸自然人”的口號,反映瞭小資産階級力圖摧毀封建專製製度和特權階層,確立小私有製的要求。1756年,他離開巴黎,在濛莫朗西過著隱居生活。在此期間,他同狄德羅、伏爾泰、達朗貝爾等人因觀點分歧而失和。1762年,他齣版瞭《社會契約論》,提齣瞭由公民選舉領袖的共和製的政治綱領,對法國資産階級革命時期雅各賓派人的政治觀點的形成有很大的影響。由於觀點激烈,再加上為人孤高、衊視權貴,盧梭受到瞭統治者的迫害,但這些並沒能使他忘瞭自己的初衷:“我在從事一項前無古人、後無來者的事業。我要把一個人的真實麵目全部地展示在世人麵前,此人便是我。”通過《懺悔錄》一書,盧梭以驚人的誠實、坦率的態度描寫自己,毫不隱諱自己最下流、最可恥的行為。

《懺悔錄》共十二章,分上下兩捲。前六章為上捲,後六章為下捲。上捲敘述盧梭自1712年齣生至1742年到巴黎之前的生活。第一章寫他1712年到1728年,亦即十六年的生活;第二章寫的是1728年3月到同年12月,亦即九個月的情況;第三章寫的是1728年12月末到1730年4月底,共一年半的生活;第四章寫的是1730年4月底到1731年10月初,共十七個月的生活;第五章和第六章寫的是1731年10月初到1741年鞦天,兩章共包括十年的生活。下捲主要是寫作者在巴黎的生活,寫他同百科全書派的關係、與他們的恩恩怨怨以及他的幾部重要作品的創作。其中,第七章寫的是1741年鞦到1749年夏,前後共八年;第八章寫的是1749年鞦到1756年4月,共六年半;第九章寫的是1756年4月到1757年12月末,共一年半;第十章寫的是1757年12月末到1760年12月末,共三年;第十一章寫的是1760年12月末到1762年6月,共兩年半;第十二章寫的是1762年6月到1765年10月底,共三年半。盧梭卒於1778年,最後的十三年沒有寫入《懺悔錄》,但他繼續寫的《一個孤獨的散步者的遐想》可以視作《懺悔錄》的續篇。

《懺悔錄》是盧梭在晚年寫成的,從1765年開始寫,中間斷斷續續,一直寫到1770年11月方告完成。它記載瞭盧梭從齣生到1766年被迫離開聖皮埃爾島,共五十多年的生活經曆。他曆數孩提時寄人籬下所受到的粗暴待遇,描寫瞭他進入社會後所受到的虐待,以及他耳聞目睹的種種黑暗和不平,憤怒地揭露社會的“弱肉強食”“強權即公理”,以及統治階級的醜惡與腐朽。該書名為“懺悔”,實為“控訴”與“呐喊”,並對被侮辱、被損害的“卑賤者”傾注瞭深切的同情。他在書中對後人留言,囑咐他們等到1800年之後再發錶這一作品,因為到那時書中寫到的人物都已作古。但上捲於1782年便齣版,下捲於1789年也齣版瞭。

由於盧梭兒時遭受到不幸,一種正義感便在他的心中牢牢地紮下瞭根,這種正義感伴隨他整個一生,並且構成瞭他信念的基礎。

盧梭齣生時,正是法國太陽王路易十四老死之際。法蘭西在路易十四的統治之下,達到瞭封建時代的鼎盛時期,但是,到瞭18世紀初,早已失去進步作用的絕對王權製國傢越來越明顯地錶現齣其背離民族利益的一麵,暴露齣它的反動寄生本質。不僅僅是王室,包括貴族和教會這兩個最高階層,也完全依靠對人民的殘酷剝削過活。然而,法國國內階級力量的對比已發生瞭變化。一批當時人們稱為“哲學傢”的作傢,開始進行反對封建殘餘的鬥爭,成瞭社會關注的中心。這些哲學傢,就是在法國曆史上被稱為“啓濛主義者”的那些人。所以說,18世紀的法國處於1789年資産階級革命之前的啓濛運動時期。這場啓濛運動是一場反對陳腐的封建思想的偉大思想運動。與英國那帶有較溫和的、有時甚至是保守的啓濛運動的代錶人物不同,法國的啓濛主義者是一批革命者,他們的一切活動都帶有明顯的政治色彩,這首先是因為法國啓濛主義者是資産階級中最偉大的革命的宣告者。正如《馬剋思恩格斯全集》(第十九捲,第205頁,人民齣版社)中所說:

在法國為行將到來的革命啓發過人們頭腦的那些偉大人物,本身都是非常革命的。他們不承認任何外界的權威,不管這種權威是什麼樣的。宗教、自然觀、社會、國傢製度,一切都受到瞭最無情的批判;一切都必須在理性的法庭麵前為自己的生存做辯護或者放棄存在的權利。思維著的悟性成瞭衡量一切的唯一尺度。

啓濛主義者從理性的立場齣發,對社會的不平與壓迫、對宗教的偏見與迷信給予猛烈抨擊。啓濛主義者的活動,反映瞭由於封建製度的衰敗和資本主義關係的發展而産生的個性意義的高度認識。他們維護個人的利益,主張個人應擺脫絕對君權國傢和封建等級社會的壓迫。

啓濛主義者在自己的作品中描寫日常生活中的人。在這一點上,盧梭的《懺悔錄》給我們提供瞭明證。由於盧梭齣身貧寒,他周圍的人大多是一些男僕女傭、農民、小店主、下層知識分子,以及他自己的平民傢庭:鍾錶匠、技師、小資産階級婦女。他揭示瞭這些人的思想感情、道德品質和性格特點,緻力於發掘他們自然純樸的個性、道德情操、聰明纔智和健康的生活情趣。與此同時,盧梭對他所見到的統治階級和上層社會形形色色的人物鄙夷不屑、大加鞭笞。這些人在他的筆下,幾乎通通成瞭僞善奸詐、厚顔無恥之徒,一個個道德淪喪、陰險毒辣,與高尚的平民階層形成瞭鮮明的對比。盧梭正是這個平民階層的一員。他在功成名就、可以躋身上流社會時,卻始終不願去過貴族們那種奢侈的生活,仍舊企盼能有一個安身立命之所,一個退隱藏身之地,同他的妻子(或稱伴侶)泰蕾茲·勒瓦瑟爾過上一個寜靜的、不受紛擾的“世外桃源”般的生活。然而,身處一種新舊交替的時代,他的這種願望總是難以實現。

《懺悔錄》上下兩捲的差異是顯而易見的。其原因在於,在上捲中,盧梭隻局限於對兒時的種種迴憶,對田園風光的描繪,對所目睹的各種人物特彆是平民百姓的描寫。在下捲中,盧梭則把他與之交往、關係密切的人搬瞭齣來。他一方麵承認自己的過錯和不足,一方麵也堅定不移地對他認為造成他種種不幸、種種磨難的那些人大加貶損,毫不留情地鞭笞。因此,上下兩捲的筆調迥然不同。盧梭在《懺悔錄》中把自己赤裸裸地暴露在眾人麵前,說齣他的隱私,道齣他的隱情,以至到瞭最後,他簡直被剝成瞭一個赤條條的人。所以,該書能成為一部傳世之作,也是理所當然的。

綜觀全書,我們可以看齣盧梭的性格、誌趣、愛好,正如他自己在該書幾近結尾處所說的:“我可以把我的一生交給他們去從頭至尾地進行批判。我堅信……人們總歸會看到一個正直、善良、無怨無恨、與世無爭的人,一個勇於承認自己的錯誤而且更容易忘記彆人的過錯的人,一個在愛戀溫馨的激情之中尋找自己全部幸福的人,一個凡事都實心實意到瞭不謹慎、到瞭難以置信的忘我程度的人。”

俄國作傢車爾尼雪夫斯基在其《未入集的作品》中曾高度評價過《懺悔錄》。他說:“從這部作品中,我們看到瞭盧梭是一個一貧如洗、受人中傷、離鄉背井,但仍然憂情滿懷地思念故鄉的人,一個疑心重重、無比高傲且理應高傲的人,一個城府很深同時又什麼也不會隱瞞的人,一個衊視一切同時又需要一切的人,一個捲入許多不可饒恕的、危害彆人又能保持靈魂純潔、無辜與天真無邪的人,除瞭他的天真以外,他還是一個對當代人而言神秘莫測、為後代人所極易理解的、既狡黠又善於洞察人心的人,一個對人們充滿柔情蜜意的、天纔的、品德高尚的恨世者。”

《懺悔錄》是俄國作傢列夫·托爾斯泰愛讀的作品之一。他贊賞盧梭的誠摯與真實。他感到十分親切的是盧梭的坦率,是盧梭對社會不公平的憎恨和對人的熱愛。

盧梭為人類的思想寶庫做齣瞭許多貢獻。他的思想和藝術原則在18世紀和19世紀的文學與社會思想中得到瞭持續的發展。他作為思想傢和文學傢,具有自己鮮明的特色,對19世紀歐洲浪漫主義文學産生瞭巨大影響,被公認為這一文學流派的先驅。法國19世紀悲觀的浪漫主義作傢夏多勃裏昂就深受盧梭的影響,他的《墓中迴憶錄》中就有著盧梭的影子。其他一些國傢的作傢,除托爾斯泰外,德國作傢歌德、英國詩人威廉·華茲華斯、英國女詩人兼小說傢喬治·艾略特,以及法國20世紀初的意識流大師普魯斯特的《追憶逝水年華》,可以說都深受盧梭的影響。

應該指齣,盧梭在本書中所錶達的思想,就是同當時封建思想體係相對立的資産階級人道主義思想,在當時的曆史條件之下是有著革命的意義的,但他在提倡個性自由時,顯然將它推崇到瞭至高無上的地步,充滿瞭濃厚的個人主義味道,這是我們在讀《懺悔錄》時必須注意的。

盧梭這個平民齣身的文學傢和思想傢,受到瞭法國人民的尊崇和愛戴,被視為法國人民的驕傲,因此,他的遺骸後來被移葬在巴黎塞納河左岸、盧森堡公園對麵的先賢祠中。

陳筱卿

用户评价

我一直覺得,真正的“懺悔”並非是對外界的錶演,而是一種深入骨髓的自我審視,一種無法逃避的內心對話。《懺悔錄》這本書,在我看來,正是這樣一種存在的體現。它所承載的,可能不僅僅是一個人的過往,而是一種普遍的人性睏境。我曾在閱讀某些作品時,被情節的跌宕起伏所吸引,被人物的命運所牽動,但《懺悔錄》似乎更側重於一種內在的“過程”。它可能不會有驚心動魄的外部衝突,但它會直擊你內心最柔軟,也最脆弱的部分。我猜測,它會呈現齣一種“不完美”的美。書中的主人公,或許並非一個完美的英雄,甚至可能是一個充滿瑕疵的普通人,但他敢於正視自己的不完美,敢於承認自己的錯誤,並從中汲取力量。這是一種多麼難能可貴的勇氣。套裝的兩冊,我期待它們能像剝洋蔥一樣,層層遞進地揭示主人公內心的世界。第一冊或許是鋪陳,是背景的交代,是最初的覺醒;而第二冊,則可能是對這份覺醒的深化,對內心掙紮的細緻描寫,以及最終的自我和解,或是對過往的釋懷。我想要在其中找到一種力量,一種麵對自身弱點,卻依然能夠保持尊嚴的力量。

评分拿到這套《懺悔錄》,我的第一感覺是它的封麵設計,簡約而富有質感,仿佛在無聲地訴說著一種沉靜的力量。我之前對“懺悔錄”這個名字的想象,更多的是宗教意義上的,或是某種充滿戲劇性的自白。但翻開第一頁,我發現它所呈現的,並非我預設的任何一種。這本書給我帶來的,是一種近乎冷峻的客觀,以及對細節的極緻打磨。它沒有大張旗鼓的煽情,也沒有刻意的渲染,而是以一種近乎解剖般的精準,去剖析事件的發生,人物的動機,以及那些看似微不足道的,卻足以改變命運的瞬間。我仿佛置身於一個龐大的思維迷宮,書中的敘述者,不,或許應該稱他為“觀察者”,冷靜地引導著我,去審視那些隱藏在日常之下的暗流湧動。他記錄的,並非僅僅是個人的過錯,而更多的是一種對社會結構、人際關係的深刻洞察。我開始思考,那些我們習以為常的行為模式,那些我們理所當然的社會規範,背後究竟隱藏著怎樣的邏輯?而所謂的“罪”,又是在何時何地,以何種方式,悄然滋生?兩冊書的厚度,讓我感到它並非是一蹴而就的衝動之作,而是經過瞭漫長的沉澱與思考。我期待它能為我揭示更多隱藏的真相,引導我看到事物更深層的本質,甚至,改變我對世界的認知方式。

评分讀一本名為《懺悔錄》的書,我的腦海中會立刻浮現齣一種嚴肅的、甚至有些壓抑的氛圍。然而,我對此卻並不抗拒,反而充滿瞭好奇。我猜想,它所記錄的“懺悔”,並非那種簡單的“我錯瞭”,而是一種復雜的情感糾葛、道德睏境,以及由此引發的深刻反思。它可能是一位作者,以近乎坦白的姿態,嚮讀者展示他曾經犯下的錯誤,以及這些錯誤所帶來的後果。但這並不意味著它是消極的,相反,我更傾嚮於認為,這是一種積極的自我療愈過程。套裝共兩冊,這給瞭我一個更廣闊的想象空間。第一冊,或許是關於“事”的陳述,是事件的發生,人物的糾葛,以及最初的懊悔;而第二冊,則可能更側重於“心”的剖析,是對這些懊悔的深入理解,是對人性弱點的深刻洞察,以及最終的精神升華。我期待在其中讀到一種“力量”,一種敢於麵對自己不堪過往,並從中獲得成長的力量。我希望這本書能讓我看到,即使是犯瞭錯誤的人,也依然有可能找到救贖的道路,並且,這份救贖,最終源於內心的勇氣和反思。

评分這本書,究竟是怎樣的奇妙存在,纔能以“懺悔錄”之名,將我牢牢吸引?我並非宗教人士,也無特定信仰,但“懺悔”二字本身就帶有一種深刻的、觸及靈魂的重量。它是否是關於某個個體對過往錯誤、罪愆的深刻反思?抑或是更宏大的、關於人性陰暗麵的揭示?我腦海中勾勒齣無數種可能性:是某個曆史人物不為人知的內心獨白,記錄下他曾做過的,或是不曾做過的,卻飽受良心譴責之事?又或許,它是一部關於成長陣痛的寓言,講述一個人如何跌跌撞撞,從迷失走嚮覺醒,並在過程中,為那些曾經的懵懂、衝動、甚至傷害,獻上沉重的懺悔?套裝共兩冊,這更是讓我充滿瞭期待。兩冊書,是否意味著內容的厚重與層次的遞進?第一冊是否奠定瞭基調,鋪陳瞭故事的背景和人物的睏境,而第二冊則深入挖掘,直至心靈的最深處,帶來最終的和解與救贖,抑或是更令人心碎的真相?我猜測,這不僅僅是簡單的敘事,更可能是一種哲學性的探討,關乎道德、責任、自由意誌,以及人性的復雜與矛盾。我渴望在這字裏行間,找到共鳴,也找到答案,關於那些我們共同麵對的,難以啓齒的,卻又無法迴避的,關於“錯”與“對”的界限,關於“愛”與“恨”的糾纏,關於“生”與“死”的叩問。

评分《懺悔錄》這個名字,本身就帶著一種古老而深刻的哲學意味。它讓我聯想到那些曆史長河中,無數個體對自身行為、思想乃至存在的深層追問。我並不確定這本書的具體內容,但從名字本身,我能感受到一種強大的吸引力。它是否是一部關於個人心靈史的記錄?是否是對人性善惡邊界的探索?抑或是對社會現實的冷峻審視,並以此為基礎,進行深刻的自我反省?我傾嚮於認為,這並非是一部輕鬆愉快的讀物,它可能需要讀者投入更多的思考,去感受其中蘊含的重量。套裝共兩冊,這讓我聯想到內容的豐富性與層次性。我猜測,它可能並非綫性敘事,而是通過不同的視角、不同的時間綫,來構建一個更為立體的“懺悔”圖景。第一冊或許是鋪墊,是故事的開端,是睏惑的萌芽;而第二冊,則可能是對這些睏惑的深化,對內心衝突的細緻描寫,以及最終,關於“和解”或“領悟”的篇章。我期待在這部作品中,找到對“過往”的理解,對“當下”的反思,以及對“未來”的啓示,一種能夠幫助我更深刻地理解自己,以及這個世界的智慧。

评分很好的东西,了解一方文化的忽悠工具。哈哈哈哈。支持下。

评分京东商品配送派件时效性、商品发票开具便捷性、配送员服务态度、售后服务质量、客服人员服务质量等,感觉都胜过*。

评分书收到了,正版,字迹很清楚,快递也很给力,京东,点赞,一直在京东上买书,物流快,保真。

评分99元10本入手的,比平时的配货时间长很多,十几天才到手!这本印刷质量最好,像正品!

评分还没看,翻了'下,书的质量一般,内容暂不做评价

评分本邮件仅表明销售方已收到了您提交的订单;销售方收到你的订单信息后,只有在销售方将您的订单中订购的商品从仓库实际直接向您发出时(以商品出库为标志),方视为您与销售方之间就实际直接向您发出的商品建立了合同关系;

评分京东的东西我一直特别信任,东哥的快递非常好,送货上门,亲自交到顾客手中,这点不同于其他快递,东西真,品质得到保障,非常赞,必须好评。希望京东越来越强大!!!卖家服务态度超赞、服务热情、商品也硬、京东快递神速、当天23点之前下单、次日上午收货,并且亲自送到我手中,好评,祝愿京东越来愈好……

评分买书碟就认准京东,价格便宜,发货及时,物流快,满减还能用卷!

评分京东做活动的时候买的,满100减50,趁机买了好多书?。狄更斯的名著,见识一下。

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有

![圣诞男孩 [A Boy Called Chrismas] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12065672/58295093Nf18f14a3.jpg)

![奥兹国仙境奇遇记·铁皮人 [7-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11731584/59b22c69N3c64019b.jpg)

![先人祭 [DZIADY] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/11747808/55c30e9eN8038d9a1.jpg)