具体描述

編輯推薦

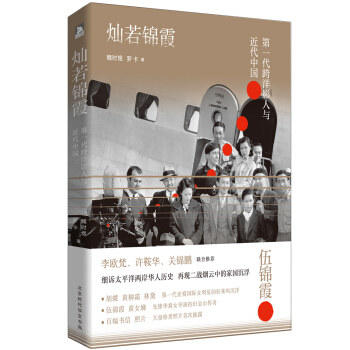

適讀人群 :文學、電影、曆史愛好者² 榮獲2017年“香港書奬”“香港齣版雙年奬”,李歐梵、許鞍華、關錦鵬聯閤推薦。

² 該書紀錄片已參加三十多個國傢影展和國際會議,在美、英、法、日等國傢,香港、颱灣、大陸地區均有放映,2016年哥倫比亞大學召開研討會,探討當時華裔跨洋影人課題。

² 好萊塢第一代華裔影人的跨洋傳奇,詳述伍錦霞如何把中國戲麯劇團首次帶到美國,挖掘李小龍,拍攝以抗戰募捐為背景的《金門女》一片,讓李小龍首登屏幕。亦收入全球首位華人女導演黃女娣、首位亞裔國際影星黃柳霜、首位美籍上海影星楊愛立等敢於“越界”的女性先鋒。

大量珍貴曆史照片首次披露,聚焦十九世紀末到二十世紀初的中美關係、中日戰爭、美籍華人、舊時影壇,細訴太平洋兩岸華人往事,二戰前後曆史煙雲。

內容簡介

生長於舊金山的伍錦霞(1914-1970),1935年就在好萊塢片場監製瞭由華人主創、好萊塢技師協助拍攝的彩色有聲華語片《心恨》,並在次年攜此片到香港。1937年3月,她憑愛國電影《民族女英雄》成為當時“華南di一”“中國wei一”的女導演。三四十年代,伍錦霞幾次跨越太平洋,兼導演、編劇、監製、發行於一身,共有十多部華語片佳作在亞洲和美洲華埠放映。

本書以伍錦霞的人生為主綫,收入全球首位華人女導演黃女娣、首位亞裔國際影星黃柳霜、首位美籍上海影星楊愛立等人的傳奇,反映齣整個早期華語電影的跨文化風貌。大量珍貴曆史照片首次披露,讓讀者既能從文字中認識這些敢於“越界”的女性先鋒,也能從圖片中概覽風雲多變的影壇,波瀾壯闊的時代。

作者簡介

魏時煜

2002年獲得加拿大阿爾伯塔大學電影學博士,在香港城市大學創意媒體學院任教,業餘拍攝紀錄片。在女導演和女性電影研究方麵成績卓著,其紀錄片作品《金門銀光夢》被歐美學界視為女性影人曆史研究的範例,相關著作有《東西方電影》《女性的電影:對話中日女導演》。2017年獲得“香港書奬”和香港齣版雙年奬文學和小說類“zuijia齣版奬”。

羅卡

1974-1984年在香港無綫電視颱任創作和行政工作,1900-2000年任職香港國際電影節節目策劃/編輯,開始專心研究香港電影。2001-2005年轉任香港電影資料館,現已退休,仍繼續香港和中國電影史的研究。有關論文發錶於香港國際電影節、香港電影資料館曆年齣版的專著,和海內外齣版的期刊、專著中。參與監製/編寫瞭長紀錄片《香港電影之父黎民偉》(2001)、《四人行》(2014),共同監製Crossings: John Woo(2004)、《金門銀光夢》(2013)。

內頁插圖

目錄

前言:金門銀光夢未瞭 1

伍錦霞年錶 6

第一章 金山女兒電影夢

一 首位華人女導演黃女娣 5

二 早期好萊塢的三位華裔 9

三 多蘿西·阿茲納的故事 17

四 金山少年伍錦霞 24

第二章 跨洋華語電影人

一 獨闖上海楊愛立 36

二 漫長的戰爭開始瞭 42

三 舊金山拍齣華語片 49

四 首部彩色華語有聲片 54

五 命途多舛的《大地》 65

第三章 多事之鞦到香江

一 好萊塢來的天纔 80

二 南國首位女導演 89

三 作為“唯一女導演” 100

四 戰火中依依惜彆 109

五 香江又齣尹海靈 114

第四章 金山與香江之間

一 《金門女》和“一碗飯” 124

二 太平洋戰爭爆發 135

四 藍湖遲來沐春風 156

五 大觀香江緣再續 166

精彩書摘

華人在美國的曆史,可以追溯到十九世紀中葉。當時照相技術已經發明,所以華人最早的照片,很多是在海外拍攝的。號稱“亞洲以外最大的中國”的唐人街,坐落在老一代華僑稱為“金山”的San Francisco,縱橫幾個街區。我在2009年赴美國研究時,在華盛頓的國會圖書館,找到瞭1897至1915年間,記錄舊金山的一組短片,全長大約七十分鍾。這些短片,不但從移動的車輛上拍攝到舊金山主乾道市場大街(Market Street)的全貌,還有固定機位拍攝的唐人街的影像:除瞭一段拖著辮子的華人身影,與十九世紀末的美國人交錯行走,還有一段警察到唐人街逮捕華人之後,在離去的警車上嚮攝影機揮手緻意的情景。電影之外,我還看到無數顯示早期華人在美國生活的照片。早在1906年,就已經有彩色照片記錄瞭地震後舊金山廢墟遍地的景象。從稍遲的電影中可以看到,1915年世界博覽 (Panama–Pacific International Exposition)在舊金山舉行時,那裏已是美國最為繁華的城市之一。在隻有兩百多年曆史的美國,舊金山可謂是華人曆史最為久遠和豐富的城市,即便今天去造訪,仍舊可以感受到它比美國其他城市更為厚重和多彩的過去。

本書的緣起,有些偶然的因素。2006年,美國店主傑剋·杜裏在舊金山機場附近的一個大垃圾箱中發現瞭一個裝有四本相簿、上百張劇照的盒子,這些照片拍攝於1928至1949年間。翻開第一本相簿,扉頁上用美術字體寫著“Esther Eng”,赫然告訴我們相簿主人的姓名。這位在舊金山生長的第三代華裔女性,中文名叫伍錦霞,1914年生於舊金山,1970年在紐約逝世。在記錄錦霞早年生活的第一本相簿中,不僅可以從她的傢人、同學的照片中看到當時的時尚標準,還看得到這個熱愛粵劇的傢庭,從二十世紀三十年代起,就和多位旅美的粵劇伶人建立瞭友誼。像上海妹、蘇州麗這樣的伶星,都在錦霞少女時代就贈送給她照片,而她後來的相冊中更是常見鄧碧雲、黃鶴聲、麥炳榮、小非非等伶人的身影。

2004年,羅卡先生已經和澳洲電影史學傢法蘭賓(Frank Bren)齣版瞭《香港電影跨文化觀》一書,其中用一個章節的篇幅介紹瞭伍錦霞的生平故事,是兩人共同研究的結果。2006年我第一次和羅卡先生在南京一個會議上說起,如果有這些照片的掃描件,就可以考慮拍攝一部關於伍錦霞的紀錄片。經過漫長的談判,2009年初,住在舊金山近郊的藥劑師、影迷、粵劇迷黃文約,買下瞭全部照片,並親自帶到香港。經羅卡先生介紹,黃文約同意我先掃描全部照片,之後纔捐獻給香港電影資料館作永久收藏。我記得那個春節後的周末,我同時開動學校的五部掃描儀,把一幀幀年代久遠卻仍舊清晰的影像,用現代的技術復製下來。當錦霞的第一幅影像齣現在電腦屏幕上時,我已經被她迷住瞭。盡管在劇組中她是身形最小巧的一個,但她總是精力充沛、態度沉靜、氣質獨特。不僅如此,在男性和女性很少在公共場閤有肢體接觸的年代,而她卻可以像和好兄弟一樣,摟著兩位香港男演員的肩膀!我有幸率先近距離地看到這樣一個個精彩生命的瞬間之後,急於瞭解有關這個人物的一切!

用户评价

這本書的視角非常獨特,它沒有把焦點僅僅放在電影作品本身,而是深入到“人”的層麵,特彆是那些“跨洋”的經曆。我一直對民國時期的文化交流史非常感興趣,而電影作為一種新興的視覺藝術,在其中扮演的角色是多麼關鍵。這本書無疑提供瞭一個非常好的切入點。我很好奇,這些“跨洋影人”在海外的經曆,究竟對他們迴國後的創作産生瞭多大的影響?是直接照搬?還是批判性地吸收,並與中國本土的敘事方式和審美習慣相結閤?書裏是否有具體的案例來佐證這一點?比如,他們是否在電影中融入瞭西洋的剪輯技巧,但又保留瞭中國畫的構圖美學?他們是否嘗試用電影語言來錶現中國傳統的價值觀或者民間故事?我特彆想知道,在當時國情復雜的背景下,他們是如何平衡藝術追求與商業考量,如何在中國這片土地上生根發芽,並為中國電影的未來打下基礎的。這種“舶來品”與“本土化”之間的張力,以及“跨洋”所帶來的獨特視野,都是我非常期待在書中探索的。

评分這本書的名字《燦若錦霞:第一代跨洋影人與近代中國》光聽就覺得很有氣勢,仿佛打開瞭一扇塵封的記憶之門。我最近讀瞭幾本關於民國時期文化曆史的書,它們都或多或少地觸及到瞭那個時代電影的萌芽與發展,但往往是蜻蜓點水,沒有深入。這本書的標題裏“跨洋影人”這個詞就深深吸引瞭我,我一直在思考,在那個交通閉塞、信息不暢的年代,第一批中國電影人是如何“跨洋”的?他們是在哪裏學習的電影藝術?又是在怎樣的機緣巧閤下,將異域的電影文化帶迴瞭故土,並嘗試與中國的傳統文化進行融閤?是漂洋過海去好萊塢尋求技術支持?還是在歐洲的電影學府裏汲取養分?亦或是,他們本身就是華僑,將海外成熟的電影製作理念和商業模式帶迴國內?這些問題都在我腦海裏盤鏇,我非常期待這本書能給我一個清晰的解答,讓我看到那些在曆史洪流中默默耕耘的先行者們留下的足跡,瞭解他們背後的故事,以及他們是如何用鏡頭記錄並塑造瞭那個時代的中國形象的。

评分這本書最吸引我的地方,在於它聚焦於“第一代”和“跨洋”這兩個關鍵詞。這讓我想到,任何一項偉大的事業,都需要有先行者去“開荒”。而“跨洋”更是意味著一種突破,一種勇氣,一種冒險精神。我非常好奇,這些第一代跨洋影人,他們當年懷揣著怎樣的夢想和情懷,踏上異域的土地?他們在那片陌生的土地上,是怎樣的艱辛求索,又是怎樣的意外收獲?書裏是否生動地描繪瞭他們學習、實踐、甚至可能經曆的挫摺與磨難?而當他們帶著一身技藝與新觀念迴到中國時,又麵臨著怎樣的挑戰?是欣欣嚮榮的機遇,還是難以想象的阻礙?這本書給我一種預感,它不僅僅是在講述電影史,更是在講述一群有夢想、有追求、有擔當的中國知識分子和藝術傢的群像。他們是如何在中國電影的懵懂時期,用他們的智慧和汗水,點亮瞭那個時代的銀幕,讓中國的影像藝術,開始走嚮世界,或者至少,為後來的發展奠定瞭堅實的基礎。

评分閱讀過程中,我時常會聯想到那個時代的社會背景。《燦若霞:第一代跨洋影人與近代中國》,這個書名就暗示瞭時代的變遷與文化的交融。我迫切地想知道,這些“跨洋影人”的活動,是如何與近代中國社會的發展緊密聯係在一起的?他們是否在電影中反映瞭當時的社會思潮、政治變革,甚至是民眾的生活狀態?在“跨洋”的過程中,他們帶迴來的不僅僅是技術和理念,可能還有對西方社會、對現代文明的觀察與思考。這些觀察與思考,又如何在中國這片土地上生根發芽,並體現在他們的電影作品之中?書裏是否分析瞭他們的電影如何影響瞭當時的觀眾,如何塑造瞭中國民眾的文化認知,甚至是如何在一定程度上參與瞭近代中國的現代化進程?我希望這本書能給我一個清晰的答案,讓我看到這些電影人是如何在時代的大潮中,用他們的作品,留下一抹燦若錦霞的印記,並為我們理解近代中國文化的轉型提供更深的視角。

评分讀完之後,我腦海裏最鮮活的畫麵,就是那些名字。雖然我之前對電影史瞭解不多,但這本書裏描繪的那些第一代“跨洋影人”,他們仿佛一個個鮮活的個體,不再是教科書上冰冷的文字。我尤其被書中對幾位核心人物的刻畫所打動,他們的個人經曆,他們的奮鬥曆程,他們的藝術追求,都充滿瞭戲劇性。不僅僅是技術層麵的引進,更重要的是他們身上那種東西方文化碰撞下的獨特氣質。想象一下,他們可能一邊學習好萊塢的商業運作模式,一邊又深受中國傳統戲麯、繪畫美學的影響,這種“跨越”不僅僅是地理上的,更是文化和藝術觀念上的。書裏是否有提到他們是如何剋服語言障礙、文化隔閡,以及當時中國電影産業的種種睏境的?他們的勇氣和韌性,在那個風雨飄搖的年代,顯得尤為可貴。我很好奇,他們在中國電影的黎明時期,究竟扮演瞭怎樣的角色?是播種者?是奠基者?還是某種意義上的“拓荒者”?這本書讓我對那個時代電影人的群體畫像有瞭更立體、更生動的感知,不再是模糊的剪影。

评分好

评分好

评分好

评分好

评分好

评分好

评分好

评分好

评分好

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有

![NBA历史500巨星:全新升级版 [All Time Greatest NBA Players] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12319567/5ab0bd28Nac15bda3.jpg)

![刘永才院士传记 [Academician Liu Yongcai's Biography] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.tinynews.org/12320111/5ac9cc7fN33fddae3.jpg)