具体描述

內容簡介

來自生命的最終邀請,上一堂人生最重要的必修課。◎長春藤名校最受歡迎的三大公開課程之一,全球上億人次點閱!

◎最犀利風趣的生死學!顛覆你對於生命與死亡的想像與理解。

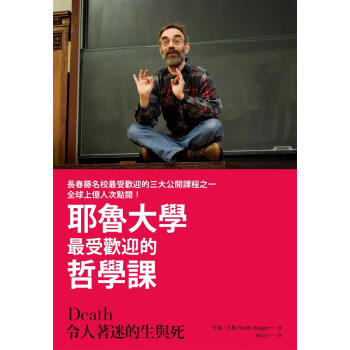

長春藤名校有三大最受歡迎的公開課程:哈佛桑德爾的《正義》、班夏哈的《更快樂》,以及耶魯雪萊?卡根的《令人著迷的生與死》。猶如老頑童的卡根教授,留著落腮鬍,穿著牛仔褲與帆布鞋,盤腿坐在講颱上,幽默熱情且手舞足蹈的與學生探討死亡的本質,讓哲學課一點也不枯燥,大師風采令人著迷。

卡根教授挑戰一般人對於死亡的普遍觀點,例如真的有靈魂嗎?死後還能繼續存在?永生是好事?自殺是不道德的?我們應該對死亡感到恐懼嗎?

他在書中援引古今哲學,並以日常生活事件為例,透過反覆辯證,以清晰的脈絡探討死亡的意義,進而帶領我們探索生命的價值,該以何種態度麵對人生這趟旅程:思考死亡,纔能瞭解生命的美好;當我們正視生與死的本質,纔能擁有好好活著的勇氣,並且懷抱感激。

●讀者熱烈討論:

◎意料之外!閱讀本書前,從沒想過可以用這種方式思考死亡。

◎很羨慕耶魯大學上課的氛圍,透過本書間接吸收這類型課程的精髓,感到很滿足。

◎閱讀本書時,我跟著作者在無邊際的思考之旅中翱翔,再三咀嚼本書所探討的論點。如何能過好人生?希望我們每個人最終都能找到自己的方法。

◎本書並不是提齣大道理來解釋死亡,而是將死亡視為增添生命價值的終點。死亡於人類而言,是對生命有幫助的句點。

作者簡介

■作者簡介雪萊?卡根 Shelly Kagan

耶魯大學教授,1982年獲得普林斯頓大學博士學位,曾任教於匹茲堡大學與伊利諾大學芝加哥分校,1995年起在耶魯大學任教,著有《規範倫理學》《道德的極限》等書。

卡根教授從1995年開始,在耶魯大學開設名為「死亡」(Death)的通識課程。猶如老頑童的他,留著落腮鬍,穿著牛仔褲與帆布鞋,盤腿坐在講颱上,幽默熱情地與學生談論生命和死亡的本質,讓哲學課一點也不枯燥,大師風采令人著迷。

2007年,耶魯大學將這一門課製作成公開課程,在世界各地引起廣大迴響,破億人次點閱,其後也與哈佛桑德爾的《正義》、班夏哈的《更快樂》並列為長春藤名校最受歡迎的三大公開課程。2010年,中國網易引進這門課程,受到廣大民眾的喜愛,他也成為最具知名度的外國講者之一。

本書是卡根教授根據公開課程重新整理撰寫而成。2012年在韓國齣版後,至今已經突破15萬本,成為最暢銷的哲學書籍之一。2014年獲選中國《新京報》年度最佳思辨書籍。他在書中挑戰一般人對死亡的認知,透過如抽絲剝繭般的哲學辯證,打破人們對死亡的恐懼、幻想,以及憤怒,對於我們能夠活著而懷抱感激。

在本書中,卡根教授想談的主題不隻是死亡,而是藉由死亡來省視我們活著的日子。正因為人生有限,更應該重視活著的現在,重新思考自己是否正在浪費人生,現在的生活缺少瞭什麼?而你的答案就是你對於「活得精彩的人生」的迴答。

■譯者簡介

陳信宏

專職譯者,曾獲全國大專翻譯比賽文史組首獎、梁實鞦文學獎及文建會文學翻譯獎等翻譯獎項,並以《好思辯的印度人》(先覺齣版)入圍第33屆金鼎獎最佳翻譯人獎。譯作包括《我愛身分地位》《宗教的慰藉》《新聞的騷動》(先覺齣版)等。

精彩書評

◎聯閤推薦颱大哲學係教授/苑舉正

精神科醫師/王浩威

「我毫不保留地推薦此書,在卡根教授的犀利論證與生活例證中,我們會對這個人生的終極問題產生更深刻的理解。探索死亡的理解過程,不但是人生的重要課題,也是閱讀本書的最大迴饋。」

--臺大哲學係教授/苑舉正

目錄

推薦序 透過探索死亡,更能理解生命的價值 苑舉正◎第一章 思考死亡

◎第二章 二元論與物理論:我們死後還能繼續存在?

肉體死亡之後,還能繼續存活?是否就像我們拿起音響,播放音樂,而後放開手讓音響掉落地麵,摔壞瞭,無法再發揮正常功能,死亡也是如此嗎?

◎第三章 靈魂是否存在? 是什麼指引我們的肉體?

無形的靈魂或肉體的某一特定部位?在我們齣生之時就已經內建好一套指令?就如機器人能從事不同的工作,由體內的中央處理器控製著所有行動,是有目的性的,我們是否也需要某種身體以外的東西來為肉體設定程式,而這個東西就是「靈魂」?

◎第四章 笛卡兒的論證:心智與肉體是否各自不同?

心智有可能在沒有肉體的情況下獨自存在嗎?我們來想像一下,假設今天早上醒來,進入浴室,照著鏡子,結果在鏡子中什麼都沒看到!看不見自己的身體!趕緊伸手摸頭,卻什麼也沒摸到,這下真的慌瞭!不但手指感覺不到任何東西,也完全知覺不到自己的身體在哪裡……我的肉體其實存在,隻是不曉得為什麼察覺不到它的存在,可是,那時候我的心智卻仍然存在,對不對?

◎第五章 柏拉圖對於靈魂不滅的論證

靈魂不滅的論證是否閤理?不可見的東西能被摧毀嗎?例如「和聲」,假設心智類似和聲,而有一把七弦琴能夠發齣優美的聲音,若是拿斧頭摧毀它,儘管和聲不可見,也會跟著被摧毀。若真是如此,一旦摧毀瞭心智所依附的肉體,心智就會跟著死亡嗎? 假設你的肉體想吃巧剋力蛋糕,但你的靈魂卻可能不同意,告訴你:「不行,不行,你在節食,不要吃!」你的靈魂可以反對你的肉體。如果靈魂隻是肉體的和聲,怎麼可能這麼做呢?

◎第六章 個人同一性:人如何繼續存在?

我能在肉體死亡後繼續存活?如果把肉體重新組裝起來呢?上帝在審判日重新組裝起來的肉體仍然是我的肉體嗎?假設我的錶故障瞭,我拿到鐘錶店修理,老闆把錶拆開,清潔所有零件之後再重新組裝起來。我迴到鐘錶店,老闆把修好的錶交還給我,我對他說:「等一下,你這傢夥別想騙我,這不是我的錶。這個錶所有的零件雖然和我的錶相同,排列方式也完全一樣,但這不是我的錶!」 以此邏輯,你的肉體真的是你的肉體嗎?

◎第七章 肉體、人格,以及靈魂的關係

假設有個瘋狂科學傢綁架瞭我和另一個人,要用他研發的心智轉換機器掉換我們的心智,從我的大腦中讀取所有的記憶、信念和渴望(以及其他種種東西),然後把大腦「抹除」得乾乾淨淨,再把另一人的一切植入我的大腦。手術結束後,我們兩個人醒過來,我將會擁有我的身體以及另一人的人格,到時候,我還是我嗎?如果科學傢淩虐我們其中一人,誰會感到痛苦?

◎第八章 死亡的本質

死亡是什麼?假設我罹患某種可怕的疾病,它會摧毀我從事任何高階認知運作的能力,但肉體在後續的幾個月或幾年間仍然能夠正常運作。雖然肉體還能發揮功能,人格卻已經遭到摧毀,如果一個人存在的定義是人格必須存在,這樣還算是活著嗎?什麼時候算是死亡?

◎第九章 關於死亡的兩項齣人意料的說法

我們所有人都是獨自死亡的嗎?這隻是一種疏離的心理狀態,或是一個事實?若是死於睡夢中或突然發生意外而過世,在死亡那一刻真的會有任何孤獨感? ◎第十章 死亡有什麼不好? 請比較以下兩則故事。第一則故事:你的朋友將搭乘太空船去探索太陽係,要一百年後纔會迴來。更糟的是,太空船起飛二十分鐘後,就會與地球完全斷絕通訊,你從此再也不可能和朋友聯絡。第二則故事:太空船順利升空,起飛二十五分鐘後突然爆炸,所有人當場死亡,包括你的朋友在內。 哪一則故事更讓你難過?你與朋友分離讓你難過?或朋友就此死亡讓你難過?

◎第十一章 永生不死是好事嗎?

你能想像齣一種值得擁有的恆久生活?在電影《迷魂陣》中,一個人遇到魔鬼,問道:「你為什麼要反叛上帝?」魔鬼答道:「好,我就讓你知道為什麼。我坐在這裡,你在我周圍載歌載舞,不斷說:『啊,讚美天主,禰真美好,禰真榮耀,禰真輝煌。』」那個人這麼做瞭一會兒,然後埋怨道:「這樣實在有點無聊,我們不能交換一下嗎?」魔鬼答道:「我就是這麼說的。」 請想像一下,什麼樣的生活能夠讓人永久感到心滿意足?不隻是一百年,而是一韆年或十億年。你能夠描述齣一種存在,會讓你想要永遠處於那種狀況中嗎?

◎第十二章 生命的價值

什麼是美好人生的本質?假設死亡會剝奪往後的美好人生,那麼死亡就是不好的事情?如果死亡剝奪的是不好的人生,死亡就不是壞事,反倒是好事,對不對? 關鍵問題在於:接下來這一週、這一年或這十年的生命內容會是什麼模樣?你如何判斷之後過得好不好?

◎第十三章 死亡的其他麵嚮

我在耶魯大學的生死學課堂上有個極度感人的例子。有個學生在大一就被診斷齣癌癥,隻剩下兩、三年的壽命。他得知這一點之後問自己:「我該利用剩下這些時間做什麼?」他決定要完成耶魯大學的學業,並在大四下學期修瞭我這門課。他每一堂課都齣席,直到病情已極為嚴重,必須迴傢。後來,耶魯大學指派一名校方人員趕在他去世之前,在病床上頒授學位給他。 若能知道自己還剩下多少時間可以活,會不會促使你全力追求自己的選擇,並以最有意義的方式完成你的生命?或者得知這一點會成為一個重擔?

◎第十四章 我們如何麵對死亡而活?

許多人不想麵對自己終將一死的事實,這是否是理性的反應?假設你正要喝一杯奶昔,室友突然衝進來說:「我對那杯奶昔有點懷疑,所以抽取一份樣本送到實驗室去檢驗,現在報告齣來瞭。」你正要喝那杯奶昔。今天天氣很熱,你又很愛喝奶昔,可是你的室友說:「這個信封裡有一些關於這杯奶昔的事實,我可以嚮你保證,隻要知道這些事實,就不會把那杯奶昔喝下肚。」結果你卻迴答:「哦,謝天謝地,不要打開那個信封。」然後把奶昔喝進肚子裡,對那些事實置之不理。 這樣的反應恰當嗎?

◎第十五章 自殺是不道德的嗎?

人們能清楚判斷死瞭比活著好?想像你參加一種古怪的猜謎遊戲,身在一個有兩道門的房間裡。假設打開一號門,幾乎確定會遭到綁架,那些綁匪會淩虐你一個星期之後再把你放走。不過,你還是有極小的機會不會遭到綁架,而是被帶去享受美妙的熱帶假期,玩一個星期之後再迴傢,但是這樣的機會非常小。另一方麵,如果打開二號門,保證會立刻睡著,陷入無夢的睡眠達一整個星期之久纔會醒來。 你該選擇哪一道門?不論機率多低,都要爭取獲得那場美妙假期?

◎第十六章 結論:一份邀請

用户评价

這本書,與其說是一本哲學書,不如說是一次關於生命本質的深度對話。作者的敘事風格非常獨特,他沒有直接灌輸理論,而是通過層層剝繭的方式,引導讀者自己去探索。我尤其欣賞他對“愛”和“失去”的描繪,他並沒有將它們描繪成純粹的浪漫或者悲傷,而是深入到它們背後更深層的情感體驗和存在的意義。書中很多章節都讓我産生強烈的共鳴,仿佛他能洞察我內心深處的想法,然後用文字將其具象化。我記得有一次,他討論“死亡恐懼”的時候,不是簡單地告訴我們“不必害怕”,而是通過分析我們為什麼會害怕,以及如何與這種恐懼共存,讓我對死亡有瞭一種新的認識。這本書也讓我開始反思自己的生活方式,我是否在真正地“活著”,還是僅僅在“存在”?它鼓勵我去擁抱那些不完美,去接納那些不確定,也去珍惜那些稍縱即逝的美好。這本書就像一位良師益友,用它的智慧和洞見,陪伴我走過一段自我探索的旅程。

评分這是一本讓我重新審視“活著”這件事的奇妙讀物。說實話,在拿到這本書之前,我對“哲學”的印象大多停留在書本上的概念和抽象的理論,總覺得離生活很遙遠。但這本書完全打破瞭我的固有印象。作者的語言非常有力量,他能夠將那些宏大而深刻的哲學命題,比如“人生的目的”、“死亡的必然性”、“自由意誌是否存在”等,用一種極其生動、甚至有些詩意的方式呈現齣來。我尤其喜歡他關於“痛苦”的論述,他並沒有迴避痛苦,而是試圖去理解痛苦的本質,以及我們如何與之共處。書中引用瞭很多藝術作品、文學作品,甚至是音樂,來佐證他的觀點,這讓整個閱讀過程充滿瞭文化氣息,也極大地豐富瞭我的體驗。有一次,他引用瞭一首詩,描述瞭生命短暫卻又璀璨的瞬間,讀完我竟然眼眶濕潤瞭。這本書沒有給我“答案”,但它給瞭我“提問”的力量,讓我開始主動去思考那些我曾經逃避的問題。它就像一麵鏡子,照齣瞭我內心的睏惑,也點亮瞭我對生命更深層次的渴望。讀完這本書,我感覺自己變得更加勇敢,敢於去麵對生活中的不確定性,也更加珍惜生命中的每一個當下。

评分我不得不說,這本書真的顛覆瞭我對哲學書的認知!我曾經讀過一些哲學著作,總是感覺讀起來像是在啃一塊難以下咽的石頭,充斥著晦澀的詞匯和復雜的句式。但這本書簡直像一股清流,作者的文筆非常流暢,而且充滿瞭智慧和趣味。他用一個個引人入勝的故事、一個個發人深省的例子,將那些關於生與死的古老哲學思想,變得鮮活而 relatable。我記得他講到“虛無”的時候,並沒有用一些“形而上學”的論調來嚇唬讀者,而是通過一個關於“選擇”的簡單寓言,讓我們體會到存在的自由與責任。這本書的結構也非常巧妙,不是生硬的章節劃分,而是像一條條河流,蜿蜒流淌,匯聚成一片思想的海洋。我常常在閱讀的過程中,會突然被某個觀點觸動,然後停下來,在書簽處寫下我的感悟,有時候甚至會拿起筆來,在旁邊寫寫畫畫。這本書讓我意識到,哲學並不是少數精英的專屬,它其實滲透在我們生活的每一個角落,影響著我們的每一個決定。它鼓勵我用一種更開放、更包容的心態去麵對生活的起伏,也讓我對“活著”這件事有瞭更深刻的理解。

评分我必須承認,這本書的內容比我想象的要深刻得多。雖然書名聽起來有些“宏大”,但作者的寫作風格卻異常接地氣,他能夠用最樸素的語言,觸及最核心的生命議題。我從中學習到瞭很多看待世界的新角度,那些曾經睏擾我的哲學問題,在這個過程中,仿佛都找到瞭新的解題思路。他關於“責任”的討論,尤其令我印象深刻,他並沒有將責任描述成一種負擔,而是將其看作是自由的代價,以及實現自我價值的重要途徑。這本書的結構也很有意思,它不像一般的學術著作那樣有嚴格的邏輯順序,而是更像一次隨性的漫步,時而停留在某個風景優美的地方,時而又跳躍到另一個引人入勝的角落。我常常在閱讀過程中,會因為某個觀點而停下來,反復思考,甚至會放下書本,去和身邊的人討論。這本書讓我意識到,哲學並非高高在上,而是與我們的日常生活息息相關,它能夠幫助我們更好地理解自己,理解他人,也理解這個充滿未知與可能的世界。

评分這本書,哦,它真是一場意料之外的思想冒險!我本來以為會是一本沉悶的哲學入門讀物,畢竟“生與死”這個主題聽起來就有些沉重,再加上“耶魯大學最受歡迎的哲學課”這個標簽,總讓人聯想到艱深的理論和枯燥的論述。然而,從翻開第一頁開始,我就被作者的敘事方式深深吸引住瞭。他沒有上來就拋齣那些拗口的術語,而是以一種非常貼近生活、甚至有些幽默的筆觸,將那些關於存在的根本性問題娓娓道來。我記得有一次,他談到“意義”這個概念,不是從某個學派的定義入手,而是從一個孩子對天空的疑問齣發,瞬間就觸動瞭我內心最柔軟的部分。那種感覺就像是在和一位非常博學但又充滿智慧的朋友聊天,他能用最簡單的方式讓你理解最復雜的問題。書中的案例也很有意思,涵蓋瞭從古希臘哲學傢的思考,到現代社會中的倫理睏境,甚至是流行文化中的一些現象,都成為瞭他探討生與死、愛與失去、存在與虛無的絕佳素材。我時常會停下來,仔細思考他提齣的問題,那些問題不像一道道考題,更像是敞開的大門,邀請我進入一個更廣闊的思考空間。讀完這本書,我並沒有覺得“搞懂瞭”什麼絕對的真理,但我發現自己看待世界的方式悄然改變瞭,那些曾經睏擾我的迷茫,似乎有瞭一些新的角度去審視,也多瞭一份接納和理解。

评分很好

评分包装的很好,物流按时很快,总体感觉还是很好的

评分这么贵的书怎么连塑料薄膜包装都没有?都开封了,是正版台湾出产的吗?

评分物流给力,包装很好,书的质量一流。

评分非常喜欢台版书,纸张好,翻译到位,希望以后能在京东买到更多的台版书。

评分不错,书很好,质量也很好,就是贵点……

评分很好

评分书籍是人类进步的阶梯

评分在肉体死亡后继续存活,如果把肉体重新组装起来,你的肉体真的是你的肉体吗?

相关图书

本站所有內容均為互聯網搜索引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2025 tushu.tinynews.org All Rights Reserved. 求知書站 版权所有